Tercera Fase dTercera fase de la gran recesión del capitalismo: China y los países emergentese La...

-

Upload

jesus-sanchez-rodriguez -

Category

Documents

-

view

15 -

download

1

description

Transcript of Tercera Fase dTercera fase de la gran recesión del capitalismo: China y los países emergentese La...

1

Tercera fase de la gran recesión del capitalismo: China y

los países emergentes.

Jesús Sánchez Rodríguezi 09/02/2016

Índice:

Nueva recaída de la economía mundial a partir de 2015

La lucha por la hegemonía mundial y el nuevo modelo de acumulación

La crisis de los emergentes, tercer episodio de la gran recesión

Los interrogantes sobre el futuro del capitalismo

La interpretación correcta de la situación de la economía capitalista y su evolución, después de

más de siete años de desencadenada la gran recesión con la que arrancó el siglo XXI, se ha

convertido en un tema fundamental para el que no existen consensos entre los especialistas. La

mayoría de los análisis que se pueden encontrar giran en torno al corto plazo, con uno o dos

años de previsión, y sobre temas coyunturales, evitando entrar en las tendencias profundas que,

evidentemente, son más difíciles de determinar y conllevan un mayor riesgo de error.

En este artículo intentaremos una aproximación a esta cuestión vital ascendiendo en tres niveles.

En el primero nos ocuparemos de los datos y tendencias del corto plazo. En el segundo

ampliaremos la perspectiva para encuadrar los datos anteriores dentro de una perspectiva más

abarcadora que tome en consideración todo el período de la crisis actual desde 2008.

Finalmente, en el último nivel ensayaremos las posibles hipótesis desde el punto de vista de las

tendencias históricas del capitalismo.

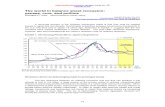

Nueva recaída de la economía mundial a partir de 2015

En el corto plazo el hecho fundamental y novedoso, que está condicionando el panorama

económico a nivel mundial, es la desaceleración del crecimiento de la economía china, seguido

2

en menor medida, y en parte originado por esa desaceleración, de la caída del precio del

petróleo. Todo ello en un contexto de atonía de la recuperación mundial de los efectos de la gran

recesión desencadenada hace más de siete años.

En el panorama actual y el previsto para 2016 solo la economía de Estados Unidos parece tener

un comportamiento saneado con un crecimiento en 2015 y 2016 de cerca del 3%, lo que ha

llevado a la Reserva Federal a aplicar la primera subida en una década de tipos de interés

(0,25%) en diciembre pasado. Sin embargo, los problemas económicos internacionales la hacen

dudar sobre la continuación de estas subidas, previstas inicialmente hasta alcanzar el 1%, dada

la repercusión negativa sobre un escenario difícil.

Por el contrario, las economías de los países de la Unión Europea siguen mostrando una

recuperación frágil e insegura, con un crecimiento de un 1,5% en 2015 y 1,7% previsto para

2016. Con sus altos niveles de desempleo, y bajos niveles de inversión e inflación no puede

decirse que la zona euro haya comenzado la recuperación. Los niveles mínimos que alcanza de

crecimiento se están consiguiendo gracias sobre todo a dos circunstancias, el bajo precio del

petróleo para una región que depende casi totalmente de las importaciones del crudo, y la

masiva inyección de liquidez que realiza el BCE (60.000 millones de euros mensuales) para

intentar hacer remontar a la economía. En ausencia de ambos factores posiblemente su

crecimiento estaría en tasas negativas.

La Unión Europea fue tensada al máximo durante los años anteriores de crisis, las diferencias

económicas entre sus socios, especialmente entre el sur y el norte, la llevaron a situaciones

extremas como la de la negociación del tercer rescate griego, que llego a suponer la amenaza de

la salida de Grecia del euro y, con ello, la puesta en cuestión de la propia moneda europea.

Corregido, por el momento, ese riesgo con la claudicación del gobierno de Syriza, sin embargo,

las dificultades no han terminado. No solamente las de carácter puramente económico, como la

atonía de su crecimiento y las debilidades de algunos sectores bancarios, como el italiano, sino,

especialmente, los de carácter político, como el referéndum británico previsto para finales de

2016 sobre su permanencia o no dentro de la UE, el problema de la inmigración masiva desde el

norte de África, las derivas derechistas antidemocráticas de algunos de sus miembros como

Polonia o Hungría, o la inestabilidad política derivada de los efectos de la crisis (fragmentación

política en España, posibilidad de victoria del Frente Nacional en Francia, etc.).

Japónii fue durante muchos años el ejemplo del crecimiento de una economía, convirtiéndose en

una de las tres patas del sistema capitalista mundial de la posguerra y en la principal economía

asiática. Pero desde su crisis en los años 90 Japón no ha conseguido encontrar un nuevo camino

de recuperación, permaneciendo en una situación de estancamiento desde entonces. La

expansión monetaria en Japón antes de 1990 llevó a la especulación y el crecimiento interno

3

ficticio hasta que estalló la burbuja especulativa inmobiliario-bursátil ese año. Al descalabro

bursátil le siguió un estancamiento económico y un círculo deflacionista. En 2014 su

crecimiento fue de 0,1% negativo, del 1% en 2015, y se prevé un 1,2% en 2016. De alguna

manera Japón puede representar el modelo a seguir por las economías de la Unión Europea,

después de ser afectado por una grave crisis, su economía entró en una situación de

estancamiento de la que es incapaz de salir.

Los países emergentes, especialmente los BRIC, se constituyeron en el motor del crecimiento

mundial en los años inmediatamente anteriores a la gran recesión (2001-2007) con un 9% de

crecimiento medio y hasta de 11% en China, y fueron los responsables de evitar que la gran

recesión iniciada en 2008 alcanzase niveles de mayor gravedad. Mediante lo que algunos

expertos denominaron como desacople de sus economías respecto al conjunto mundial

consiguieron mantenerse hasta prácticamente el año pasado en la senda del crecimiento, tirando,

así, del crecimiento del precio de las materias primas, de las inversiones y el comercio mundial.

Entre esas economías emergentes no cabe duda que el principal motor lo representó China,

seguida a distancia por la India, Rusia o Brasil.

Pero en el 2015 esta tendencia se rompió. China que había venido creciendo un promedio del

10,5% entre 2000 y 2007, y que la han llevado a ser una de las principales economías del

mundo (13% del PIB mundial en 2014), ha pasado a cifras de crecimiento más bajas, el 6,8%

en 2015 y el 6,3% previsto para 2016. Se suele señalar que detrás de este descenso se

encuentran, entre otras causas, un cambio de modelo de crecimiento decidido por las

autoridades chinas, pasando del anterior basado en las exportaciones a otro basado en el

consumo interno, la enorme deuda de sus empresas, la depreciación de su moneda (en agosto de

2015 fue la primera vez que China modificó su régimen cambiario), y la creciente fuga de

capitales (medio billón de dólares en 2015). Sin embargo, lo cierto es que hay otras causas más

de fondo, como hace sospechar el hecho de que la reducción del crecimiento chino haya

coincidido con una profundización de las relaciones capitalistas en su economía, especialmente

a partir de su entrada en la OMC en 2001iii, la apertura de su bolsa de valores, el mayor peso del

mercado frente al intervencionismo estatal, los niveles de endeudamiento de sus empresas, etc.

Es decir, inicialmente China aprovechó sus reformas de carácter capitalista y su apertura a la

economía mundial para alcanzar un gran crecimiento, partiendo de un nivel de desarrollo muy

bajo, pero conforme alcanzaba un cierto nivel de desarrollo - desapareciendo con ello algunas

de sus principales ventajas competitivas - y se ha sumergido más intensamente en el mercado

mundial, ha sido penetrada extensamente por las relaciones capitalistas y se ha vuelto más

vulnerable a las crisis del sistema, que se han terminado por trasmitir a su interior.

4

Pero, como nos recuerdan diversos autores, el frenazo actual en China no es un problema

simplemente de ese país, sino que está inserto dentro de las causas profundas que subyacen a la

crisis de la gran recesión, es decir, la “tendencia estructural a la caída de la rentabilidad

provocada por un exceso permanente de capacidad productiva a nivel mundial….Desde 2007, la

máquina de generar beneficios y crecimiento que era China se ha ido erosionando

paulatinamente. En 2007, los beneficios industriales de este país crecieron un 39%. En los años

de la depresión mundial, 2008 y 2009, bajaron al entorno del 10%. Con un perfil característico

de crisis y políticas contracíclicas de expansión monetaria, estos índices se mantuvieron con

subidas y bajadas pronunciadas durante los años que siguieron, hasta que en 2014 registraron,

por primera vez, cifras negativas. La formación de capital fijo, el gran pivote estratégico del

crecimiento chino, bajó entre 2007 y 2013 más de diez puntos porcentuales en términos

relativos. En otras palabras, estamos una vez más ante una crisis de beneficios capitalistas.”iv

Las situaciones de Rusia y Brasil son bastantes peores que la de China. En el primer caso la

evolución de su crecimiento fue de -3,8% en 2015 y se prevé un -1,1% en el 2016 como

consecuencia de las tensiones geopolíticas centradas en la guerra de Ucrania y de la caída de los

precios del petróleo. No obstante, en el caso de Rusia hay que tener en cuenta sus proyecciones

futuras, especialmente a partir de su asociación estratégica con China desde 2006 y los planes de

cooperación económica y política articulados en la Organización de Cooperación de Shanghái.

La economía de Brasil se encuentra en la peor recesión en 80 años, su PIB cayó un 3% en 2015

y se prevé que caiga un 3,6% en 2016. Su tamaño la hace ser determinante dentro de América

Latina y el Caribe, región que registró un -0,4% de crecimiento en 2015 y hay una previsión de

peores datos para 2016 debido a la caída del precio del petróleo y las materias, así como su

volumen de exportación, debido a la ralentización del principal importador de sus productos,

China. América Latina ha conocido un proceso de reprimarización de sus economías en los

últimos años como consecuencia de la gran demanda de materias primas, en las que es

abundante la región, y el ascenso de sus precios al calor de su gran demanda por el mercado

chino. Esta situación no ha sido aprovechada, en general, para impulsar un proceso

industrializador similar al conocido en el sudeste asiático, y en el momento en que han

empezado a desplomarse el precio de las materias primas la región ha sido una de las más

impactadas.

Solo la India parece resistir mejor entre los países BRIC, esperándose un crecimiento de más de

un 7% para 2016, sobre todo debido a las cifras de gasto público y de inversiones en

infraestructuras. No obstante el crecimiento que está experimentando la India, no es comparable

el peso de su economía con la de China. Así por ejemplo, en 1975 el PIB de la India superaba al

5

de China en un 9%, hoy el de China supera al indio en un 40% lo cual refleja la diferencia

existente en cualquier otro tipo de comparación de datos económicos.

Los países emergentes se encuentran en una situación de reducción de su crecimiento e incluso

de retroceso económico general, con la excepción de la India, que se ve agravado en el caso de

los países volcados en la exportación de materias primas. Al hecho de la caída de su precio y su

demanda en el mercado mundial hay que añadir el impacto por evaluar de la subida de los tipos

de interés en EE.UU., de la retirada de los flujos de inversión extranjera del período anterior, o

las presiones sobre sus monedas como consecuencia de la situación descrita.

Habíamos señalado dos factores claves para el panorama económico de 2016. El primero era la

desaceleración económica china que ya hemos mencionado, el otro era la caída espectacular del

precio del petróleo dentro de la tendencia general de la caída del precio de las materias primas.

Sus causas hay que buscarlas tanto en la reducción de su demanda, especialmente la proveniente

de China, como, sobre todo, por las turbulencias en el lado de la oferta. Efectivamente, en este

aspecto encontramos una sobreoferta causada de un lado por una política deliberada de algunos

países productores, como Arabia, con objeto de evitar nuevos competidores como EE.UU. con

su petróleo obtenido del fracking. Mantenido una sobreoferta y reduciendo su precio convierte

en ruinosas las costosas inversiones para la obtención del petróleo por fracking y le suprime

como competidorv. A ello se añadirá en 2016 el aumento de las exportaciones del petróleo iraní

en el mercado mundial (un 20% a mayores), después de levantadas las sanciones internacionales

con el acuerdo alcanzado sobre su desarrollo nuclear, esto va a elevar la sobreoferta ya

existente. La tendencia más probable en este sentido es a que se mantenga en el tiempo pues el

enfrentamiento de los chiitas con los sunitas está personalizado en el choque de dos potencias

regionales como son Arabia e Irán que, en el plano económico, enfrenta dos bloques petroleros,

el de Arabia y los países del Golfo contra el eje Irán-Irak. La guerra interpuesta entre ambos

bloques en Siria o Yemen también tiene su correlato económico en el mercado del petróleo. Esta

situación ha arruinado la capacidad de presión de la principal organización de la que se dotaron

los países productores, la OPEP.

Como señalábamos con anterioridad la caída espectacular de los precios del petróleo, y de otras

materias primas, beneficia a los países consumidores, especialmente los desarrollados muy

dependientes como la UE o Japón, pero perjudica claramente a los países productores y

exportadores y a las empresas que tienen centrados sus negocios en ellas. El mantenimiento de

una situación como la actual durante un largo tiempo terminará por generar importantes

problemas internos entre los productores, algunos ya despuntados como es el caso de las

tensiones políticas en Venezuela, y otros por aparecer como pueden ser las turbulencias en

Arabia o los países del Golfo si las generosas subvenciones sociales con las que mantienen

6

tranquilas sus conflictivas sociedades son retiradas. Las convulsiones en esa zona pueden ser

como un boomerang que termine impactando también en los países desarrollados consumidores.

Más de siete años después de desencadenada la gran recesión la economía capitalista global no

solo no ha conseguido consolidar una recuperación creíble, sino que se enfrenta a graves riesgos

en el horizonte después de haber utilizado intensamente una gran cantidad de instrumentos

estatales, especialmente los gigantescos rescates, para intentar poner al capitalismo de nuevo en

la senda del crecimiento.

Pero la situación no es igual para todas las economías y regiones. Como hemos visto, EE.UU. es

la que mejor se ha recuperado de los efectos de la crisis, alcanzando un buen crecimiento y

reduciendo a mínimos sus niveles de desempleo (5%). Esto se ha traducido en una revalidación

del dominio mundial de sus corporaciones multinacionales que han salido reforzadas frente a las

originarias de Europa o Asia. Así, entre las 100 principales corporaciones mundiales en 2007

EE.UU. tenía situadas 34, hoy son 54, siendo las 10 primeras por valor en bolsa

norteamericanas. En este ranking China mantiene sus 11 corporaciones como hace 7 años, en

tanto que Europa y el resto de Asia pierden posicionesvi. Por un lado esta situación relativiza el

discurso de quienes han venido pronosticando el declive de la hegemonía norteamericana pero,

por otro lado, a pesar de ser la economía que mejor sea recuperado de la crisis persisten

síntomas que apuntan a un largo estancamiento, como es el crecimiento de la productividad, por

debajo del 1% en los últimos cinco años, y cuatro veces inferior a lo que creció en las últimas

décadasvii. Su causa es la atonía de las inversiones que, a su vez, expresa la existencia de una

capacidad excedente de medios de producción infrautilizados y la falta de confianza de los

inversores en un nuevo ciclo de crecimiento. Por otro lado, Washington está maniobrando para

defender y reforzar su hegemonía mundial ante el reto que proviene de China. Para ello está

negociando grandes acuerdos para establecer zonas de libre comercio tanto con Europa (TTIP)

como con Asia y América Latina (TPP) que analizaremos más adelante.

A pesar del estancamiento persistente de Japón y de la ralentización del crecimiento chino, no

cabe duda de que el centro de gravedad de la economía mundial se ha desplazado

definitivamente a la región de Asia-Pacífico. China e India son los principales beneficiarios,

pero EE.UU. se encuentra en la posición geográfica privilegiada de aprovechar este nuevo

centro sin tener que renunciar al comercio trasatlántico en declive. Si la economía china se

endereza, los enormes mercados que representan el conjunto de China e India atraerán el grueso

del crecimiento y el comercio mundial.

La UE puede haber entrado en una dinámica similar a la que arrastra Japón desde los años 90, la

de un estancamiento o crecimiento débil como consecuencia de diferentes factores como son el

desplazamiento del centro de gravedad del capitalismo (comercio, inversión, producción e

7

innovación) a la zona Asia-Pacífico, la falta de integración económica entre sus Estados

componentes que origina fuertes diferencias en sus seno, o las tensiones originadas en su

frontera sur árabe con la inestabilidad política y social y el flujo de inmigrantes entre otros.

Los países BRIC han representado durante los años de la gran recesión la promesa de nuevos

centros de crecimiento capitalista que diversificarían los existentes en la tríada UE, EE.UU. y

Japón, pero en estos dos últimos años se ha roto este bloque. En tanto Rusia y Brasil entraban en

una situación de recesión, India mantenía su fuerte crecimiento y China ralentizaba sus altas

tasas anteriores. En esta situación será difícil hablar de intereses compartidos a defender frente a

los núcleos maduros del capitalismo.

Las dos regiones que enfocan con más pesimismo su futuro son América Latina y el mundo

árabe. La primera porque durante los años anteriores utilizó el tirón de las materias primas para

reprimarizar su economía y especializarse en la exportación de las mismas (petróleo, gas, soja,

etc.), ahora con la caída de su demanda y precio se encuentra en una situación difícil que

seguramente se traduzca en tensiones políticas y sociales. El mundo árabe añade a la caída del

precio y demanda mundial del petróleo su grave situación interna derivada del ascenso del

islamismo radical, el enfrentamiento de potencias regionales y religiosas, y las guerras civiles

que están dando lugar a Estados fallidos como Libia y Siria.

La lucha por la hegemonía mundial y el nuevo modelo de acumulación.

Como apuntamos brevemente con anterioridad hay dos batallas importantes en curso para

definir el siguiente período y cómo será el mundo. Ambas están interconectadas. La primera

gira en torno a la disputa por la hegemonía mundial. Por segunda vez en su historia la

hegemonía de EE.UU. está siendo puesta en cuestión. En la primera ocasión, recién acabada de

establecerse esta hegemonía con el fin de la segunda guerra mundial, el nuevo imperio mundial

encontró un oponente de su talla en la Unión Soviética. La lucha por la hegemonía se desarrolló

en el terreno ideológico y militar, la URSS representaba una alternativa al sistema capitalista y

era una potencia militar capaz de medirse en plano de igualdad con EE.UU. Aunque en cierto

momento el enfrentamiento se centró en la emulación económica con el objeto de establecer

cuál de los dos sistemas era más exitoso, sin embargo, el principal terreno en el que tuvo lugar

fue el militar, de ahí los períodos de guerra fría, las carreras de armamentos y la doctrina de

destrucción mutua asegurada. Esta primera disputa por la hegemonía finalizó con el

hundimiento y desaparición de la Unión Soviética.

8

La segunda disputa apareció pocos años después de desparecer la primera. Ahora el pulso se

libraba principalmente en el terreno económico. A pesar de tener un gobierno nominalmente

comunista, China es un país plenamente capitalista y el pulso se libra con EE.UU. en torno a

quién será la potencia económica dominante en los próximos años, no planteándose, por el

momento, ningún enfrentamiento serio en el terreno militar. Esta disputa tiene unas

consecuencias concretas como es la lucha por el control de los mercados, las fuentes de materias

primas, o la atracción de las inversiones. Y en este sentido hay que contemplar los nuevos

pactos impulsados por EE.UU. orientados a establecer nuevas zonas de libre comercio que

sirvan para aislar a China, o la política de ésta en América Latina, África y Asia central para

garantizarse mercados de productos y materias primas. Pero también las maniobras chinas para

garantizar sus necesidades de comercio y consolidar su posición: Organización de Cooperación

de Shanghái con Rusia y países centroasiáticos, acuerdos con países latinoamericanos y

africanos.

La segunda batalla en curso para definir el período derivado de la gran recesión iniciada en 2008

gira en torno a la búsqueda de un nuevo modelo de acumulación capitalista, partiendo de dos

hechos fundamentales. El primero es que, al contrario que en ciclos anteriores, el capitalismo no

ha encontrado esta vez una base de revoluciones tecnológicas capaz de impulsar una nueva

etapa de crecimiento, los efectos de las revoluciones en comunicaciones, biotecnologías u otras

han sido insuficientes para garantizar esa nueva fase de desarrollo. Desde mediados de los años

70, cuando se inició la cuarta fase descendente de las ondas Kondratiev, el capitalismo ha

conocido un período de crecimiento basado en la expansión geográfica del mismo a través de

los antiguos países comunistas que transitaron a la economía de mercado. Pero este factor ya ha

consumado sus efectos con la recesión que padece Rusia y el frenazo de China. De manera que

a partir de estos momentos, sin revoluciones tecnológicas ni posibilidades de expansión

geográficas para impulsar una nueva fase, no se vislumbran posibilidades de que el capitalismo

globalmente pueda salir de su fase de estancamiento que podría convertirse en secular, con unas

consecuencias que son imprevisibles.

El segundo hecho fundamental es que el modelo económico teórico-práctico dominante en el

período anterior a la gran recesión, el neoliberalismo, quedó seriamente cuestionado al aparecer

como el principal responsable de la serie de crisis que se sucedieron hasta la gran recesión de

2008. En estos momentos se asiste a un pulso entre una revitalización del neoliberalismo o un

regreso del keynesianismo, sin que haya otros modelos económicos alternativos dentro del

capitalismo. Los proyectos en curso por establecer nuevos tratados de zonas de libre comercio,

además de su función de aislar a China, son el instrumento principal para la recuperación del

neoliberalismo.

9

Los principales acuerdos comerciales en curso de negociación o aplicación son el TTIP, TPP, y

TISA. Se trata de una nueva reactivación de los tratados de libre comercio (TLC) impulsados

hace más de una década y que en América se saldaron con el fracaso del ALCA que promovió

EE.UU. Sus objetivos, como hemos apuntado, son afianzar la hegemonía norteamericana frente

a su principal competidor, China - pero también frente al resto de los BRIC (India, Rusia y

Brasil), que no participan en los mismos - , y continuar las políticas neoliberales en dos

sentidos, de un lado, profundizando en la mercantilización de un amplio sector de actividades

económicas y sociales aún no comercializadas mediante un aumento de la desregulación y, de

otro lado, reforzando el poder de las grandes corporaciones transnacionales frente a los Estados

que verían mermada su autoridad al someter sus decisiones soberanas a tribunales

internacionales que suponen una privatización de la justicia. El conjunto de políticas

neoliberales y contrarias a las soberanías nacionales que contienen este conjunto de tratados ha

llevado a que sus negociaciones se llevasen en el más absoluto secreto para evitar que las

opiniones públicas pudiesen reaccionar y frustrarles.

El TPP es el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económicaviii firmado en octubre de 2015

tras seis años de negociaciones por diversos países de América (EE.UU., Canadá, Chile, Perú y

México) y de Asia-Pacífico (Brunei, Nueva Zelanda, Singapur, Australia, Japón, Malasia y

Vietnam), está liderado por EE.UU. y se ha excluido de él a China pues su objetivo prioritario

es justamente su aislamiento comercial en esa zona. Pero también tiene sus objetivos en

América Latina al utilizarse para intentar revertir algunos de los procesos de integración

regional al margen de EE.UU. como el ALBA, Unasur, Celac o Mercosur.

El TTIP es el TLC que negocian EE.UU.y la UE desde 2013 con el máximo secreto. Como

señala en un clarificador documento John Hilaryix, “el objetivo principal del TTIP no es

estimular el comercio eliminando aranceles entre la UE y los EE.UU., pues son tan bajos que

apenas pueden reducirse ya. Su principal finalidad es, como ellos mismos han reconocido,

eliminar las “barreras” reguladoras que limitan los beneficios potenciales de las corporaciones

transnacionales a los dos lados del atlántico. Ahora bien, estas “barreras” son en realidad

algunas de nuestras normativas más preciadas en materia de derechos sociales y medio

ambiente……

Además de su programa desregulador, el TTIP también anhela crear nuevos mercados abriendo

el sector de los servicios públicos y la contratación pública a las empresas transnacionales, lo

que amenaza con provocar nuevas olas de privatizaciones en sectores clave como la sanidad o la

educación. Lo más preocupante es que el TTIP pretende conceder a los inversores extranjeros el

derecho de demandar a gobiernos soberanos frente a tribunales de arbitraje ad hoc para reclamar

pérdidas de beneficios derivadas de decisiones sobre política pública.”

10

La negociación del Acuerdo de Comercio de Servicios (TISA) implica a 50 países (Australia,

Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Estados Unidos, Hong Kong, Islandia,

Israel, Japón, Liechtenstein, México, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, Panamá, Paraguay,

Perú, Suiza, Taiwán, Turquía y la Comisión Europea), la mayoría implicados en los dos grandes

tratados mencionados, el TPP y el TTIP y con unas negociaciones llevadas igualmente con gran

secretismo. Su propósito sería complementar los dos acuerdos anteriores en el sector de

servicios y con los mismos objetivos que ellos, especialmente en este caso la privatización de

los servicios públicos.

Si en los años 90 el neoliberalismo fue impulsado decisivamente a través de las políticas

contenidas en el conocido como Consenso de Washingtonx, puede que un papel similar se

intente conseguir ahora a través de esta ofensiva para implantar estos ambiciosos TLC que

hemos visto. Sin embargo las consecuencias del dominio neoliberal durante estas décadas

pasadas no son desconocidas por nadie: un crecimiento económico más lento y desequilibrado,

con unos mercados financieros mucho más inestables y generando crisis financieras continuas, y

una agudización de la desigualdad y la pobrezaxi.

China está marginada de los tratados que hemos visto pero eso no significa que no haya llevado

a cabo su propia política de acuerdos bilaterales comerciales y extendido su influencia a lo largo

de todo el mundo, con especial intensidad en África y América Latina. Su intenso crecimiento

en las últimas décadas lo ha conseguido mediante una política económica orientada a la

exportación de productos manufacturados muy competitivos debido al bajo coste de su mano de

obra. Esto ha supuesto la necesidad de garantizar el acceso a las materias primas de las que

carece, entre ellas el petróleo, por lo que ha impulsado una política de acuerdos con los países

productores de esas materias primas con buenos resultados.

En los últimos años, una vez consolidado su papel económico y asentadas sus grandes

empresas, China ha emprendido también una política de exportación de capitales con

inversiones en desarrollo en los países y concesión de créditos preferenciales flexibles, y de

expansión internacional de sus empresas y corporaciones multinacionales, hay más de 500

empresas chinas operando en 49 países africanos. Como señalan Aloia Álvarez Feáns, Luis

Nieto y Pedro Ramir, “China necesita estar presente en el mundo para garantizar su propio

desarrollo. Entre las actuaciones que lleva a cabo se encuentra la compra de empresas

extranjeras. Ya compró la empresa de televisores de la cadena francesa Thomsom y adquirió la

división de ordenadores personales de IBM. En el ejercicio 2004, alcanzó los 5.500 millones de

dólares de inversiones netas en el extranjero, con un aumento interanual de un 93 por ciento,

según las estadísticas publicadas por el ministerio de comercio. La IED de China supone el 0,55

por ciento del total global de este tipo de inversiones las multinacionales chinas invirtieron en

11

2005 un 26 por ciento más que en 2004 en el exterior, en total, unos 6.900 millones de dólares.

El objeto es doble, adquirir marcas de prestigio que faciliten la internacionalización de sus

empresas de una forma rápida y segura y asegurarse el acceso a los recursos energéticos y las

materias primas que reclama su economía. China ha invertido 6.000 millones de dólares en

empresas de gas y petróleo en el exterior. Empresas chinas han invertido unos 33.000 millones

de dólares en industrias basadas en recursos minerales fuera del país. El 60,3 por ciento de sus

inversiones se han dirigido a Asia; América Latina, acapara el 16,2 por ciento; África, 6,9 por

ciento, EE UU, 6,7 por ciento; Europa, 6,3 por ciento; y Oceanía, 3,6 por ciento. Según fuentes

del ministerio de comercio, en 2002, el volumen de negocio de las principales 500 compañías

industriales de China, representaba el 68 por ciento del PIB del país. 12 de esas compañías ya

figuran entre las 500 principales del mundo.”xii

La crisis de los emergentes, tercer episodio de la gran recesión.

Habíamos señalado en el inicio del artículo que sería necesario un segundo nivel de análisis más

amplio que incluyese todo el período de la gran recesión iniciado el 15 de septiembre de 2008

cuando tuvo lugar el hundimiento del banco Lheman Brothers, y con ello se inició la fase aguda

de la actual crisis económica.

Tres años más tarde, los acontecimientos que tuvieron lugar en Europa (la negociación del

segundo plan de salvamento de Grecia y los intentos por salvar el euro de los ataques de los

mercados) y EE.UU. (acuerdo de mínimos para evitar la suspensión de pagos del gobierno

norteamericano) estuvieron a punto de repetir el escenario inicial, pero con unas consecuencias

aún mucho más graves que las desencadenadas entonces. Solamente el pánico de los dirigentes

de la UE y EE.UU. ante esa perspectiva, ejemplarizada en el hundimiento de Lheman Brothers,

permitió los acuerdos de mínimos alcanzados, era una demostración clara de que la situación de

caos sistémico se profundizaba tres años después.

En diciembre de 2008 el epicentro de la crisis se encontraba en EEUU y su onda expansiva

estaba empezando a afectar a Europa a través del impacto en sus instituciones financieras, frente

a lo cual los Estados europeos no dudaron ni un instante en salir en su ayuda con

multimillonarias inyecciones de dinero. Las enormes ayudas de los primeros meses de la crisis,

primero al sector financiero y luego también al industrial, no consiguieron la reactivación

económica, tampoco las cumbres del G20 consiguieron imponer medidas de regulación

financiera, aunque en noviembre de 2009 dio vía libre a la nueva ola de incentivos públicos.

12

En la primavera de 2010 el desencadenamiento de la crisis de la deuda griega abrió una segunda

etapa en la crisis, el problema se desplazaba del sector financiero privado a la deuda soberana y

de EEUU a Europa, comenzaba la denominada “crisis de las deudas soberanas”. La crisis griega

escenificaba que el epicentro de la gran recesión se estaba trasladando definitivamente a Europa.

Para ser más precisos habría que matizar que tras una posible suspensión de pagos del Estado

griego la crisis estaría planteada a los bancos alemanes y franceses especialmentexiii. El

problema de la deuda soberana no era más que una consecuencia de las inmensas ayudas

desembolsadas por los Estados al sector financiero y luego por la caída de la actividad

económica.

Se habían estado lanzando numerosas advertencias desde hace tiempo sobre que podría

significar la inmensa ayuda desembolsada por los Estados para impedir el agravamiento de la

crisis - lo que se ha traducido en un enorme incremento de la deuda pública - si no se

acompañaba de un cambio de las reglas del juego, es decir, si no se sustraía el control de la

regulación de los mercados y se pasaba a los Estados.

La recaída en la crisis un año y medio después de iniciarse su fase aguda se diferenciaba por el

lugar en que se ha originado - la deuda soberana de algunos Estados europeos en lugar de los

problemas de los grandes bancos estadounidenses - pero tuvo un cierto parecido en la reacción

de los actores públicos. En septiembre de 2008 la administración Bush dejó que el banco

Lehman Brothers se hundiese, y solo tras la constatación de las graves consecuencias de esa

decisión, que puso al sistema financiero internacional al borde del abismo, se produjo una

rápida rectificación para implementar una masiva ayuda financiera a la banca en graves

dificultades. En 2010, los socios europeos no dejaron hundir a Grecia, pero casi, las dudas

interminables sobre si acudir en su rescate fueron equivalentes a la decisión de Bush; solo tras

percibir las gravísimas consecuencias para la zona euro se acudió a salvar in extemis a Grecia.

Pero aquí acabaron las semejanzas. Las generosas y prácticamente incondicionales ayudas

volcadas en la banca privada mundial se transformaron en unas condiciones draconianas a

Grecia. La ayuda quedó vinculada a la aprobación de un durísimo plan de austeridad a soportar

por las clases populares griegas. El segundo aspecto relacionado con la crisis griega, y la tardía

reacción de los gobiernos de la eurozona, fue el multimillonario plan aprobado por los ministros

de economía de la UE para blindar el euro y las medidas excepcionales del BCE de comprar

bonos de los países. Una vez más en año y medio el capitalismo fue salvado de la catástrofe por

la intervención de los Estados mediante el aporte masivo de dinero, la primera vez para sostener

el sistema financiero, la segunda para frenar el ataque especulativo contra la eurozona a través

de los países más debilitados.

13

En el verano de 2011 se vivió un tercer momento crítico en el desarrollo de la crisis. En Europa

se había asistido a dos rescates más, el de Irlanda y Portugal, y se enfrentaba a la necesidad de

un segundo rescate en Grecia sin que ello evitase algún tipo de suspensión de pagos en ese país.

La gravedad de esa situación no era más que un síntoma de algo más profundo, el peligro que

existía de resquebrajamiento de la Unión Europea y la fractura del euro.

Los tres grandes rescates realizados en la eurozona fueron en Irlanda, Portugal y Grecia, en este

último caso hasta tres veces (hubo otros menos impactantes como el de la banca española o el

de Chipre), a través de unos acuerdos que suponían unas durísimas políticas de austeridad para

sus poblaciones. Con ello se aplacó la fase aguda de la crisis en Europa y se empezó a alejar el

peligro de ruptura del euro. Esta situación se estabilizó aún más cuando en julio de 2012, Mario

Draghi, presidente del BCE, lanzó su famosa frase de que esta institución “está preparada para

hacer lo que haga falta a fin de proteger el euro” con la que desactivo la especulación de los

mercados financieros que apostaban por la suspensión de pagos de algunos de los países más

débiles de la eurozona. Europa se salvaba de la ruptura pero se mantenía en la atonía económica.

El último episodio de la crisis europea tuvo lugar en 2015 con la negociación del tercer rescate a

Grecia y la actitud inicial firme del gobierno de Syriza que se negaba a continuar con la

aplicación de más sacrificios de austeridad. Nuevamente el euro estuvo por unos meses en la

picota con el peligro de que uno de sus miembros se saliese o fuese expulsado. La claudicación

de Tsipras puso fin a este tercer episodio de la crisis europea, pero manteniendo su economía en

el estancamiento.

El tercer gran episodio en la historia de la gran recesión, la crisis china, en realidad no es un

dato nuevo desde agosto de 2015. Ya en 2012 sonaron las alertas sobre la ralentización de su

crecimiento (7,5% en 2012) que se asociaron con los problemas europeos, el impacto de China

se traslado inmediatamente a los países emergentes. En realidad, pues, los episodios de la crisis

se estaban solapando al formar parte de un todo global.

En 2012 la economía mundial se debilitó de forma importante, especialmente por el efecto de la

crisis de la deuda en Europa y los principales organismos mundiales pronosticaban un ritmo de

crecimiento lento debido sobre todo al débil desempeño de las economías desarrolladas, pero ya

empezaban a sonar las alarmas sobre los problemas en los emergentes. En 2013 los países

desarrollados crecieron un 1,3% y los emergentes un 4,7% ambos grupos a la baja respecto al

año anterior. En realidad en ese año el crecimiento mundial (2,1%) fue el más bajo desde 2009,

cuando parecía haberse superado la fase más aguda de la gran recesión. El tirón de la economía

mundial que habían mantenido los emergentes empezaba a debilitarse claramente. 2014 fue un

año de espera, todos los factores señalaban la recaída que empezaría en 2015 con la

consolidación del frenazo chino y su impacto en los emergentes.

14

Resumiendo, la gran recesión inició su primera fase aguda en EE.UU. y el sistema financiero,

posteriormente, en una segunda fase, trasladó su epicentro a Europa en forma de crisis de las

deudas soberanas, en la tercera fase actual la crisis se ha trasladado a China en forma de frenazo

de crecimiento arrastrando a los emergentes. Mientras EE.UU. ha iniciado una recuperación

incierta, Europa sigue en un débil crecimiento cercano al estancamiento en un modelo que se

parece al japonés, y los países emergentes entran en graves dificultades arrastrados sobre todo

por China. Con este panorama, la mayoría de los especialistas reconocen el temor a una recaída

en otra recesión mundial.

Los interrogantes sobre el futuro del capitalismo.

El tercer nivel de análisis que es necesario emplear es más especulativo en cuanto debe

ocuparse, desde una visión más elevada, del significado de la gran recesión en la evolución

global del capitalismo.

Los principales argumentos y datos relativos al análisis en este nivel fueron expuestos en mi

obra Capitalismo. Interpretaciones de su evolución y crisisxiv, por tanto, ahora solo mencionaré

algunos de las explicaciones relacionadas con esta última etapa de la evolución del capitalismo,

remitiendo a los interesados en una visión más global a la consulta de dicha obra.

Utilizando como herramienta de análisis de la evolución del capitalismo los ciclos de

Kondratiev, existe acuerdo en que a mediados de los años 70 del siglo pasado se inició la fase

descendente de la cuarta onda, pero ya es más polémico establecer si hubo una nueva fase

ascendente a partir de mediados de los 90 o la fase descendente se ha prolongado hasta la

actualidad con un comportamiento diferente respecto a las fases anteriores. Incluso se ha

planteado si dicha teoría ha dejado de ser válida como instrumento de análisis.

Las causas que provocaron el cambio de fase fueron diferentes según diversos autores, Mandel

apuntó al agotamiento de la revolución tecnológica de la posguerra y a la disminución de los

factores productivo y comercial; Wallerstein situó en 1967-73 la confluencia de diversos

problemas como son la crisis petrolera, las complicaciones monetarias en Estados Unidos, la

revolución mundial de 1968-70 o las derrotas en Vietnam entre otros; Maddison por su parte,

señaló a diversos problemas económicos como los precios, la producción, el sistema monetario

internacional o los cambios en el equilibrio internacional del poder económico. Dentro de las

previsiones de los teóricos de la economía-mundo, en la segunda parte de esta fase apareció la

etapa de financiarización desde los años 80.

15

Cuando a finales de los años 60, y durante la década de los 70, se produjo la caída de la tasa de

ganancias, se vino abajo el régimen fordista, que había caracterizado el gran período de

expansión capitalista posterior a la segunda guerra mundial. Ello se expresó en la saturación de

los mercados para la producción masiva, y la ruptura de las condiciones que aseguraban la paz

social, los continuos incrementos salariales y el pleno empleo. La recomposición de la tasa de

ganancia se buscó mediante la reducción de los costes laborales y el poder sindical, la

robotización del proceso de trabajo, la precarización, la deslocalización productiva hacia países

de salarios bajos y la diversificación de los modelos de consumo. La consecuencia política y

social fue el incremento de la conflictividad social.

Para absorber la producción en un ambiente de reducción de los salarios se utilizó de manera

creciente el endeudamiento y la financiarización que terminarían desembocando en la gran crisis

de principios del siglo XXI.

Esta fase descendente vino marcada por la ofensiva neoliberal contra las clases populares en el

mundo, a partir de la victorias electorales de Reagan y Tatcher, por el proceso de globalización

(en realidad un nuevo impulso al proceso de mundialización característico del capitalismo, con

etapas de aceleración como la del final del siglo XX), y por el elevado número de burbujas y

crisis financieras que se acumularon y que pronosticaban la gran crisis desatada en 2008. Si

entre 1945 y 1979 se habían contabilizado diez crisis bancarias, entre 1980 y 1999 se

contabilizaron 150 crisis.

La globalización neoliberal es un régimen con características opuestas al keynesianismo, su

base son los bajos salarios, privatizaciones, desregulación, desmantelamiento del Estado de

Bienestar y extensión del dominio de las multinacionales, especialmente las de Estados Unidos.

Pero también destaca el hecho opuesto al keynesianismo de que con la globalización no hay

boom económico, ni crecimiento sostenido a escala mundial de la producción o de las

inversiones. Por el contrario es el capital financiero el que conoce un crecimiento espectacular

que agrava las contradicciones del sistema capitalista. Durante los cortos periodos en que logra

que la economía crezca, aparecen graves turbulencias, desajustes y desequilibrios, lo que hacen

de la globalización neoliberal un desarrollo precario y convulsivo.

El régimen de la globalización se caracteriza por ser una etapa de burbujas especulativas

peligrosas con un gran poder destructivo. Aun siendo un fenómeno ya conocido en la historia

del capitalismo, lo característico durante la globalización es su cantidad e intensidad

Entre los autores que sostienen que estamos en una prolongación anormal de la fase iniciada

en1975 podemos citar a Adrián Sotelo Valencia, para quién la crisis iniciada en 2008 se inscribe

en la fase depresiva B del ciclo Kondratiev iniciada en 1975-5 y profundizada con la secuencia

16

de crisis que arrancaron con la mexicana de 1994. La tasa de ganancias entre 1970-82 fue la

mitad que en el período 1940-70, para volver a recuperar entre mediados de los 80 y mediados

de los 90, pero a partir de 1995 las tasas de ganancias fueron insuficientes para dar lugar a un

cambio de ciclo expansivo y la fase recesiva se prolongó hasta la actualidad.

Los argumentos de quienes sostenían que a mediados de los años 90 se inició una nueva fase

ascendente han resultado mucho más débiles. Es cierto que a partir de 1995 se inicia una fase de

recuperación que duraría, con sobresaltos, hasta el año 2000. Pero desde ese momento comienza

una pendiente que llevaría a la gran crisis iniciada en 2008.

Finalmente, también es necesario mencionar a otro autorxv que ni cree que se continúe en la fase

descendente, ni que se haya iniciado una nueva onda, sino que, por el contrario, supone que,

debido a los profundos cambios acaecidos en el capitalismo el ciclo de Kondratiev ha dejado de

funcionar. Por ejemplo, la actual revolución tecnológica basada en el desarrollo de las

comunicaciones o la biotecnología no ha cumplido con la expectativa de que originase una

nueva fase de ascenso del ciclo Kondratiev. El fundamento de esta posición es la consideración

de que la economía mundial ha sido «completamente hegemonizada por el parasitismo

financiero (y) obedece a una dinámica radicalmente diferente de la vigente durante la era del

capitalismo industrial». Es decir, el capitalismo entro en la fase de senilidad, a partir de los años

70, cuando el parasitismo devino hegemónico.

Como conclusiones provisionales en mi obra mencionada se apuntaba a que aún si no

estuviésemos asistiendo a la fase más o menos larga del final del capitalismo, al menos se

debería admitir que se ha entrado en una fase de inflexión importante del sistema por cuanto se

admite, primero, que nos encontramos en el declive de la hegemonía norteamericana sin poder

asegurar que nueva hegemonía sería la heredera; segundo, que no se ha encontrado un régimen

de regulación claro que sustituya al superado taylorista-fordista después de un largo período y;

tercero que no parece claro que se haya iniciado una nueva onda larga de crecimiento con lo

cual la fase B anterior se estaría alargando mucho más que los ciclos anteriores, sin poder

concluir si se ha distorsionado la teoría de las ondas largas o ha dejado de servir como teoría

explicativa.

Esta situación nos sitúa, en teoría, ante tres posibles escenarios que pueden contemplarse tras la

inflexión mencionada: 1) El sistema-mundo sigue funcionando con los ajustes necesarios, en

este caso se trataría del mantenimiento del capitalismo adaptado a las nuevas condiciones y con

nuevas características: el ciclo Kondratiev ascendería de nuevo, se establecería un nuevo modo

de desarrollo, y el ciclo hegemónico iniciaría su reconstrucción; el sistema-mundo podría ser

diferente, así como la potencia o potencias hegemónicas, pero en esencia seguiría existiendo una

economía mundo-capitalista. 2) La prolongación de la crisis actual en fluctuaciones cada vez

17

más profundas y con efectos cada vez más dislocadores durante una amplia etapa, que

terminaría por hundir al sistema en un caos creciente y violento durante un largo período con un

resultado imposible de predecir. 3) Un posible tercer escenario sería aquel en el cual de manera

local o regional se consolidasen procesos de transición hacia modelos de socialismo localizados

en regiones o países periféricos, configurándose desconexiones del sistema mundial capitalista

que ofrecerían modelos de superación del capitalismo; estás experiencias podrían convivir con

un superviviente capitalismo transitando en el resto del mundo por el primer o segundo

escenarios descritos.

Los dos primeros escenarios son plausibles con gran cantidad de matices posibles; por el

contrario, el tercer escenario representa el objetivo de un importante número de organizaciones

y movimientos que buscan activamente la superación del capitalismo y cuyas posibilidades

reales dependen sobretodo de la evolución en el sentido de alguno de los dos primeros.

Desde la publicación de mi obra hasta la actualidad han ocurrido acontecimientos,

especialmente en América Latina, que hacen alejarse la posibilidad del tercer escenario. Por el

contrario, la nueva etapa que hemos analizado dentro de la gran recesión iniciada con el frenazo

del crecimiento chino parece dar más posibilidades al segundo de los escenarios descritos. Pero

aún es pronto para establecer un pronóstico sólido y fiable.

Finalmente, insistimos en la reflexión final. Por nuestra parte solo podemos añadir que, a pesar

de la gravedad de la crisis en curso y de la inflexión que hemos apuntado en la hegemonía, el

régimen de regulación y las ondas largas, el capitalismo ha pasado por una situación histórica

más crítica durante el período desarrollado entre 1914 y 1945, durante el cual conoció una crisis

económica tan grave o más que la actual; se ventiló en dos guerras mundiales arrasadoras cual

sería la potencia hegemónica que sustituiría a Gran Bretaña; el régimen político más

característico del capitalismo, la democracia liberal, conoció el mínimo de su influencia; y un

movimiento obrero pujante y con plena confianza en el proyecto socialista fue capaz de llevar a

cabo su primera revolución victoriosa y expandir, al final de ese período, su área de influencia

con diferentes Estados obreros en Europa y Asia, además de la Unión Soviética. A pesar de

dicha situación el capitalismo, y la democracia liberal, no solamente sobrevivió, sino que a

partir de 1945 conocería sus treinta años de oro que lo llevarían a sus cumbres más altas.

Es cierto que hoy los desafíos que enfrenta la supervivencia del capitalismo parecen menos

dramáticos que en aquellas tres décadas del siglo XX, pero también sus problemas son más

profundos tanto por la extensión mundial del sistema como por la dificultad para dar respuesta

dentro del mismo a los graves retos medioambientales, energéticos, demográficos o de

crecimiento continuado y valoración de los capitales circulantes.

18

En consecuencia, basándonos en los precedentes históricos, y sin descartar absolutamente el

segundo de los escenarios evocados, hay que ser prudentes para pensar en una etapa final más o

menos próxima del capitalismo, aunque sí haya motivos para esperar una época de fuerte

inestabilidad, mutaciones importantes en su funcionamiento y agravamiento de los problemas

mencionados sin resolver.

i Se pueden consultar otros artículos y libros del autor en el blog : http://miradacrtica.blogspot.com/

ii Se puede profundizar en el problema económico japonés en las obras de James Fulcher, El capitalismo. Una breve introducción; Didimo Castillo Fernández y Marco A. Gandáses, Estados Unidos, más allá de la crisis.; y Santiago Niño-Becerra, Más allá del crash. Apuntes para una crisis

iii Aunque la adhesión se formalizó en 2001se pueden tardar varios años en completar los compromisos adquiridos, de hecho la OMC ha ido verificando que China cumplía los compromisos como la rebaja de sus aranceles aduaneros, la ampliación del permiso de acceso de los servicios al mercado, la progresiva eliminación de las restricciones existente para las inversiones extranjeras en el país, , etc.,

iv Isidro López y Emmanuel Rodríguez, ¿Y ahora qué? La crisis vuelve vía China, http://blogs.publico.es/contraparte/2015/08/26/y-ahora-que-la-crisis-vuelve-via-china/

v En 2013 todo apuntaba a que con la explotación de los carburantes provenientes del esquisto EE.UU. se convertiría en uno de los principales productores mundiales, alcanzando la independencia energética. Ver el artículo El gran salto de Estados Unidos hacia la independencia energética, http://economia.elpais.com/economia/2013/12/20/actualidad/1387508260_777591.html

vi David Fernández, América gana la partida, http://economia.elpais.com/economia/2015/11/13/actualidad/1447408459_045474.html

vii El paro en EE UU baja del 5% por primera vez tras la Gran Recesión,

http://economia.elpais.com/economia/2016/02/05/actualidad/1454677239_789920.html

viii Sobre sus puntos clave puede consultarse el artículo de Beatriz Plaza y Gorka Martija, ¿Qué implicaciones tiene la firma del TPP?, http://www.lamarea.com/2015/10/09/que-implicaciones-tiene-la-firma-del-tpp/

ix John Hilary, El acuerdo transatlántico sobre comercio e inversión, http://www.cuartopoder.es/wp-

content/uploads/2014/06/Informe-de-John-Hilary-sobre-el-TTIP.pdf

19

x Tal y como nos recuerdan en una obra coordinada por José Luis Coraggio Y Jean-Louis Laville, “ el llamado “Consenso de Washington” en 1990, el consenso implicaba grandes reformas fiscales, laborales, comerciales, financieras y estatales que Williamson resumió en 10 puntos: 1) equilibrio del presupuesto público, reduciendo el déficit fiscal; 2) reconducción del gasto público, primando la selección del mercado; 3) reformas fiscales que redujeran los impuestos directos y aumentaran los indirectos; 4) establecimiento de tipos de interés positivos que atrajeran capitales y fomentasen el ahorro interno; 5) tipos de cambio que permitiera orientar la economía hacia el exterior de manera competitiva; 6) liberalización comercial con plena apertura de fronteras; 7) recepción de inversión extranjera directa; 8) privatizaciones del sector público; 9) desregulación en lo referente al mercado laboral, a los controles a las empresas y a los capitales y desaparición de barreras legales a los movimientos económicos (salvo de mano de obra); 10) garantías a los derechos de propiedad”. José Luis Coraggio Y Jean-Louis Laville, Reinventar la izquierda en el siglo XXI, pág. 250

xi Ver el informe de 2016 de Oxfam, Una economía al servicio del 1%, https://oxfamintermon.s3.amazonaws.com/sites/default/files/documentos/files/economia-para-minoria-informe.pdf

xii Aloia Álvarez Feáns, Luis Nieto y Pedro Ramir, Las empresas transnacionales en la globalización, pág. 30

xiii “La banca europea dispone del 81% de la deuda pública griega, en especial son las entidades francesas y alemanas las que tienen una mayor exposición. Concretamente, la de la banca francesa es la mayor, con 46.000 millones de euros. Del total, 10.610 millones de euros corresponden a deuda pública. El resto se reparte entre deuda bancaria y privada. Le sigue la alemana con 28.314 millones de euros, de los que 24.095 corresponden a deuda pública. También el Banco Central Europeo, que ha venido aceptando en el último año deuda griega como garantía o aval para prestar dinero, está expuesto a un eventual impago por parte de Atenas.” En Las claves de la crisis griega, http://internacional.elpais.com/internacional/2011/06/16/actualidad/1308175211_850215.html

xiv Jesús Sánchez Rodríguez, Capitalismo. Interpretaciones de su evolución y crisis. Se puede descargar libremente en: http://miradacrtica.blogspot.com.es/search/label/Libros

xv Beinstein, Jorge, La crisis en la era senil del capitalismo. Esperando inútilmente el quinto Kondratiev