El Ultimo Jesuita - Pedro Miguel Lamet

-

Upload

manolo-gutierrez -

Category

Documents

-

view

377 -

download

97

Transcript of El Ultimo Jesuita - Pedro Miguel Lamet

Annotation

La novela narra dos historiasparalelas y encontradas de doshermanos que viven la expulsión yextinción de la Compañía de Jesús enel siglo XVIII.

Por un lado, Mateo Fonseca,secretario personal del conde deFloridablanca, quien se ve inmersoen el proceso de supresión de losjesuitas por el papa Clemente XVI yel encarcelamiento de su superiorgeneral.

Por otro lado, Javier Fonseca,religioso jesuita, que sufre en supropia carne la expulsión de laCompañía de Jesús de España, elpenoso viaje sin rumbo, el destierroen Córcega y Bolonia, y finalmentesu llegada a Rusia donde sonrecibidos por la Zarina Catalina.

Las sucesivas expulsiones dePortugal y Francia, el motín deEsquilache, la deportación de cincomil jesuitas de España y América, supenosa navegación sin rumbo, eldestierro, y la manipulación delcónclave para elegir a un papa

propicio a la extinción, componen unretablo repleto de aventuras eimplicaciones políticas y religiosasen el variopinto ambiente ilustradodel Siglo de las Luces.

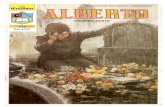

Pedro Miguel Lamet

EL ÚLTIMOJESUITA

LA DRAMÁTICAPERSECUCIÓN

CONTRA LA COMPAÑÍA DEJESÚS

EN TIEMPOS DE CARLOS III

Guardaré siempre en micorazón la abominable

tramaque ha motivado mi rigor,

a fin de evitar al mundoun

grave escándalo... Laseguridad de mi vida me

imponeun profundo silencio

sobre este asunto.

CARLOS III, rey deEspaña

(De una carta de puño yletra al papa Clemente

XIII)

Si estuviese obligado aescoger entre jesuitas yjansenistas, la sociedad

que se acaba de expulsarsería la menos tirana. Los

jesuitas, personas

conciliadoras, con tal deque uno no declare ser su

enemigo, permiten engran medida que cada

cual piense como quiera;los jansenistas, sin

consideraciones ni luces,desean que se piense

como ellos.

JEAN LE RONDD'ALEMBERT,

Matemático, filósofo yenciclopedista francés

Reflexionemosatentamente en la

presencia divina que si laCompañía se acaba es

porque Dios, su autor yfin, ya no quiere usar de

ella: acaso querrá excitaren su lugar otra Religiónmás perfecta... Si el amor

que profesamos a laCompañía es, como debe

ser, bien ordenado,debemos prontamente

sacrificarlo a la voluntaddel Señor, adorando y

respetando los infaliblessecretos de laProvidencia.

FRANCISCO JAVIERCLAVIJERO, SJ,jesuita mexicano,

autor en el exilio deStoria antica del Messico

Si la Compañía se

disolviera como sal en elagua, me bastaría un

cuarto de hora de oraciónpara quedarme en paz.

SAN IGNACIO DELOYOLA

1. Consummatum est

Con la nariz pegada a laventana, sumergido en la triste visiónde la Via dei Baullari, y con lasensación de que la sangre se mehabía retirado momentáneamente delas venas, perdí la mirada ausente através de una fina cortina de lluvia.A la espera del tan deseado yrechazado momento, me invadíansentimientos contradictorios. Por unaparte los mejores años de mi vidaentregados a lo que estaba a punto de

ocurrir aquella mañana en el palaciodel Quirinale. Por otro, me sentíasucio, incapaz de liberarme de lamontaña de estiércol a la que midebilidad y las circunstancias de lavida me habían conducido.

—Sueña —una voz me repetíadesde dentro—, vuelve a soñar comoentonces frente al mar.

La voz habitaba mi cerebroentre graznidos de gaviotas y olas demar.

Él, mi señor, mi alter ego, encambio debería de hallarse radiantedesde el amanecer bajo su atildada

peluca de fiesta, su traje de seda rojorecién traído de París, mediasblancas y chaleco bordado en oro, alborde de alcanzar el mayor logro desu vida, el fruto de sus largosdesvelos, intrigas y maquinaciones.Soñaba despierto con el título denobleza que sin duda le concederíatarde o temprano Su Majestad poraquella brillante y dificultosa acción.

Como fiscal del Consejo deCastilla, y a la sazón embajador deEspaña en Roma, me había tomadodesde el primer momento no sólocomo su secretario, sino como su

hombre de confianza para el negociomás importante de su trayectoriapolítica, movido sin duda por misconocimientos, viajes y experiencias.De modo que a la sazón podíaasegurar que todos los hilos habíanpasado por mis manos y ya no sabríadecir a ciencia cierta en qué nudocomenzó y está a punto de terminar elvértigo que originó tan enredadamadeja.

Moñino iba a poner el puntofinal, su logrera firma, a la mayorconspiración que ha conocido yconocerá este pomposo, ilustrado y

al mismo tiempo intransigente Siglode las Luces.

Aquella mañana que entrabacomo un bostezo por el cristal se meantojaba pálida, desleída como mipropia alma. La lluvia habíadescargado de pronto y aliviado elverano de la urbe, mientras la callecopiaba a torpes brochazos sobregrandes charcos las fachadas de losvetustos palacios cansados, cuandono chapoteaban sobre ellos loscarros de verduras procedentes de laPiazza del Campo dei Fiori, cercanapaleta de pintor de la que procedía

con sordina un rumor de puebloarracimado y vocinglero junto a losnegozzi de los vendedores.

Al principio, en los primerosdías de llegar a esta ciudad, mefascinaba recorrer sus calles yadivinar la historia escrita en suspiedras. María Luisa se quedóprendada, nada más verlo, de esteañoso palacio que elegimos y habíapertenecido a un anciano cardenalBarberini. Disfrutaba decorándolocon costosas antigüedadesrebuscadas personalmente, o porsugerencia del ilustrado caballero

Azara, cada día después de acudir almercado en compañía de Rosa, sucriada. Regresaba rozagante con loscanastos repletos de frutas y flores,dejando tras de sí en los pasillos unaestela fresca de olor a vida y campo.Se le iluminaba su cutis transparenteen aquellos días de estreno, al igualque su mirada. Que Roma es como unespejo: te devuelve el color delalma. Y yo, que siempre habíagozado viéndola feliz desde quedediqué a esa tarea el sentido de mivida, disfrutaba con su disfrute,cascabeleaba con sus risas y

atrapaba cuadros, desleídasacuarelas, a partir de cuantodescubrían sus grandes pupilas en lasdiversas facetas de Roma: laimperial, la renacentista, la de lasumbrías calles sucias, imperio ypisciata de perros y gatos. Porque, sino hubiera sido por ella, ¿quién mehubiera asegurado no estar ahoraprecisamente en el otro bando, el delos perdedores?

María Luisa se cansó de Roma,como se aburre de casi todo. Trasseis meses de comprarse los máscostosos vestidos, visitar la ciudad,

asistir a bailes y recepciones, medijo con los párpados caídos quequería regresar a Madrid, que echabade menos a su madre y sus amigas,que se sentía sola, que yo no parabade trabajar y que no le gustaban lositalianos: «Mienten y engañan comogitanos», sentenció. Yo le contestéque a mí me hacía gracia esa quecorre por su sangre, por la quedisfrutan trampeando para conseguiruna moneda de más. No tanto por lamoneda, claro, como por el gozo deregatearla. Que quizás podríanengañar a los imperturbables

viajeros ingleses, pero no a unespañol poseedor de una abundantetradición de bribonería y picaresca.Intenté disuadirle e introducirla contal fin en varias tertulias deilustrados, en las que se hacíanexhibiciones científicas, y sechapurreaba francés como está demoda y gustan los novadores de lassociedades madrileñas de buen tono.

Un día se plantó, dijo que noaguantaba más y me dejó solo.

Roma se quedó vacía; seconvirtió de pronto en un mundopequeño dividido en dos escenarios:

un despacho de embajada con laescalinata de Trinitá dei Monti alfondo, y un ir y venir a esta casavacía, sin ella, con cortinas corridasy olor a sepultura. Quizás si Dios noshubiera dado hijos, su educaciónpodría haberla sujetado, pero a lasazón seguía aferrada a su primerajuventud, como si nunca hubieradejado de ser la muchacha casaderaque me enamoró y cuyo recuerdo mequitaba el sueño con música deoleaje cuando, aún joven, paseaba yopor los campos silenciosos deVillagarcía.

Fulgencio, mi criado, balbució amis espaldas:

—Don Mateo, el coche hallegado, está en la puerta. El señorembajador le recuerda que no sedemore.

Me atravesó un escalofrío,aquella descarga ambigua, donde eradifícil distinguir el miedo y larepugnancia de la alegría de quienacaba de conquistar una cima. Poruna parte me había correspondido,junto a José Moñino y Redondo, eloficio de minutar con detalle susvisitas al papa Clemente XIV hasta

lograr acorralarlo. Por otra, laimagen de mi hermano, flaco ydesterrado en Bolonia, me pesabacomo una losa. Tenía la sensaciónaquella mañana de estardesnucándole, como se propina elúltimo golpe a una liebre indefensa ala que se acaba de dar caza.

El látigo del cochero restallabadentro de mí. Recordé las palabrasde Jesús en la cruz pronunciadastantas veces en mis meditaciones amedia luz en la capilla delnoviciado: Consummatum est. Sí,todo estaba terminado. La muerte

todo lo concluye. No, no sabía si meencaminaba, pues, al compás deltrote del caballo, a asistir a una fiestao a un funeral.

—Acabo de recibir del Papa laconfirmación. ¡Dios mío, quédescanso! ¡Mateo, tenemos la firma!¿No te alegras? ¡Lo conseguimos! Yava camino de palacio hacia Madrid.Pronto tendrá el documento el rey ensus manos. ¿Te imaginas? Ahora metienes que ayudar a ejecutar estadecisión histórica. ¡El Santo Padreestaba tan angustiado! No puedes niimaginarlo. Al final temí que se fuera

a echar atrás. Pero no. Le amenacécon contárselo todo a ese estúpidoAlmada, el embajador portugués. Hetenido que persuadir incluso alconfesor en persona de su beatitud.Pero ya está, ya está, amigo Mateo.¿Caes en la cuenta? ¡Andaba en juegonuestra reputación! ¡Y la de nuestrorey en persona, y nuestra patria a laque corresponderá esta gloriahistórica de liberar al mundo de lamayor lacra! Ya ves, cuando lellegue mi carta, Su Majestad, pese asu habitual parsimonia, va a saltar dealegría.

Me atrevía a dudar que elcomedido, pío y miedoso Carlos IIIpudiera alguna vez saltar de alegría,si no era para salir de caza. Y nuncahabía visto tan exultante y seguro aeste perspicaz intrigante murciano,mezcla de lucidez levantina y duromercader sin entrañas, que asomabaojos de hurón por encima de unaafilada nariz despeñada en porreta.

—Enhorabuena señor. Os lohabéis ganado a pulso —me viobligado a expresar con unareverencia.

Su rostro habitualmente pálido

recibía rubores de la casaca roja.—Todo está bien empleado,

Mateo, todo. Tú, mejor que nadie,sabes los sinsabores y trabajos queme ha costado conseguirlo.

—¡Y las amenazas, don José,las amenazas que ha tenido queesgrimir! —le subrayéintencionadamente.

Moñino me dedicó una fugazmirada esquiva. Ese traje de sedarojo, que se convertiría en supreferido y con el que Coya lepintaría años después, le daba ungélido aspecto de muñeco de

porcelana. No apretó los labiosporque los tenía siempre apretados.

—Diligencias y ofertas, Mateo.Y saberme rodear de los hombresadecuados en el momento justo: elcardenal Marefoschi, un pilar de estepontificado y gran amigo de Roda; elpropio confesor del Papa, padreBuontempi; y esa serpiente,monseñor Zelada, ese italiano deorigen español al que, ya sabes,hemos tenido que comprar conprebendas y canonjías. Al final no lequedaba otro remedio que unirse anosotros si no quería quedarse solo.

Y así lo ha hecho. Al principiopretendía distraerme con dilaciones.Que si la emperatriz María Teresa deAustria, tan amiga de los jesuitas, seiba a oponer. Que si no conveníanmedidas tan drásticas y no seríapreferible impedir el ingreso denovicios y cerrar el SeminarioRomano. Pero no fue difícil queMaría Teresa cediera. Al fin y alcabo le importa más la boda de suhija María Antonieta con el delfín deFrancia. Reconozco que le acorralé yque al final el pontífice me hallegado a tener verdadero miedo. El

caso es que después de un calvario,fray Lorenzo cedió y, tembloroso,estampó su firma. ¡Cuatro años hacostado desde que lo elegimos! ¡Ytres años de negociaciones ypaciencia!

Así lo dijo y así era cierto: «Loelegimos». Fray Lorenzo era elnombre que Moñino utilizaba en suscartas al rey para referirse al papaClemente XIV. Aunque Lorenzo sóloera su nombre en religión, puesrealmente se llamaba GiovanniVincenzo Antonio Ganganelli,piadoso y timorato franciscano

conventual, que nadie dudaba dehaber sido elegido papa por presiónde los Habsburgo y Borbones con lafamosa «condición».

La condición se acababa decumplir y yacía allí, con firma decaracteres indecisos, sobre la mesade caoba repujada en oro. Moñinoextendió su mano orlada de encaje ehinchando el pecho, me tendió eldocumento:

Habiendoreconocido que la

Compañía de Jesús nopodrá producir ya esosfrutos abundantes y esasconsiderables ventajaspara la que fueinstituida... después de unmaduro examen, denuestra ciencia cierta, ypor la plenitud de nuestropoder apostólico,suprimimos y extinguimosla Compañía de Jesús,destruimos y anulamostodos y cada uno de susoficios, fundaciones y

administraciones, casas,escuelas, colegios,retiros, hospicios y todoslos demás lugares que lespertenezcan de cualquiermanera que sea y encualquier provincia,reino o estado en el quese hallen situados. Portodo lo cual declaro nula,y para siempre,enteramente extinguidatoda especie deautoridad, así espiritualcomo temporal, del

general, y de losProvinciales, Visitadoresy otros Superiores deaquella Compañía.Mandamos además yprohibimos en virtud desanta obediencia, a todosy cada uno de loseclesiásticos regulares oseculares, sean cualesfueren su grado,dignidad, calidad ycondición, y en especial alos que hasta ahora hansido adictos a la

Compañía o pertenecidoa la misma, que seopongan a esta supresión,la ataquen, escriban yhasta hablen de ella, desus causas y motivos...

No pude leer más. Una nube

involuntaria cegó por un instante lavi s ta . Consummatum est. Aquelloera el punto final. El extermino de laorden más importante o al menos másinfluyente de la Iglesia, creada porSan Ignacio de Loyola en el siglo

XVI para proporcionar al Papa unatropa selecta, una caballería ligera—según definición del gentilhombreÍñigo—, mediante un voto particularprofesado a Su Santidad, suprimidaahora de un plumazo por el mismoPapa. Aquella firma temblorosaborraba del mapa a más de veintitrésmil miembros, ochocientasresidencias, setecientos colegios,trescientas misiones, eminentesprofesores, astrónomos, teólogos,filósofos, historiadores,exploradores, escritores, confesores,predicadores, hermanos coadjutores

y no pocos santos.Aunque había que reconocer

que hasta aquel momento suespectacular crecimiento einfluencia, no cabían dentro de cifraalguna. Los jesuitas habían ocupadolos confesonarios más egregios enlas cortes de Francia, España,Portugal, Polonia, e innumerablespalacios y casas nobles de Italia yAlemania. Habían susurradoconsejos al oído de los monarcas,habían sido preceptores de príncipesy por sus manos habían pasadotrascendentales documentos de

gobierno, como la «hoja debeneficios» de Versalles o losnombramientos de obispos, abades yotras personalidades en España.

En sus colegios, con el métodode la Ratio Studiorum, habíaneducado a las élites del continente ynuevas tierras allende los mares.Habían incluso llegado a las masas,gracias a las misiones populares yextranjeras. Se habían vestido demandarines para entrar en las cortesde Oriente, dando lugar a la famosadisputa de los ritos chinos. EnAlemania el clero secular les había

acusado de monopolizar las cátedrasuniversitarias, mientras que en Romalos cardenales les achacabanpúblicamente el tropezarse con ellosen casi todos los despachos de laCuria. Eso en un momento en que losreinos buscaban, mediante lasregalías, hacerse con el poder de laIglesia, independizarse en unapalabra de Roma. Por no hablar delos jansenistas, ávidos del desquite,tras su condena, que atribuían a losjesuitas, o del vendaval que suponíala nueva forma de pensar de losilustrados.

Estaba hecho. Consummatumest. Clemente XIV, con el breve,titulado Dominus ac Redemptor, queen aquellos momentos aún sinpublicar sostenía en mis manos,había borrado de un plumazo laeficaz y controvertida, la odiada yamada Compañía de Jesús, alrubricarlo aquella lluviosa mañanadel veintiuno de julio de 1773. Perome detuve sorprendido ante lacualificación del documento:

—Sin embargo, don José, estoes un breve.

—Sí, claro, un breve, ¿y bien?

—respondió Moñino sin inmutarse.—Un breve no es una bula.Moñino dibujó una mueca de

disgusto en el empolvado rostro.—¡Qué más da! Es un

documento firmado por el Papa,¿no?, una decisión del Vicario deCristo, válida para la Iglesiauniversal. Los jesuitas están muertosdefinitivamente, para siempre. ¿Teparece poco? —replicó acalorado.

Yo llevaba el suficiente tiempoen Roma para saber que una bula esun documento más solemne que unbreve y que precisamente su

predecesor, Clemente XIII, se habíaservido de un texto pontificio de esterango, la Bula Apostolícum, paradefender nueve años antes a losmismo jesuitas ahora extinguidos.Cuando pude leerlo con más detalle,observé que el Papa pecaba ademásde una ingenuidad histórica. En lospárrafos anteriores al que acabo decitar decía que sus:

(...) muy amadoshijos en Jesucristo, losreyes de Francia, España,

Portugal y las DosSicilias, se vieronobligados a desterrar desus Reinos, Estados yProvincias a todos losreligiosos de esta Orden,convencidos de que estaprovidencia extrema erael único remedio paraimpedir que los cristianosse insultasen yprovocasen mutuamente yse despedazasen en elseno de la misma Iglesia,su madre. Pues estos

mismos reyes, nuestrosmuy amados hijos enJesucristo, pensaron queese remedio no podíatener un efecto duradero,ni bastar para restablecerla tranquilidad en eluniverso cristiano, si nose aboliese y extinguiesecompletamente laCompañía....

Es decir, atribuía sin rebozo

alguno la iniciativa de esta solemne

decisión pontificia, más que a unapensada decisión pastoral directa,claramente a las presiones del poderpolítico.

—Otro punto me extraña, señor.Cuando prohíbe «por santaobediencia» —curiosamente eltérmino usado por San Ignacio paraobligar a sus súbditos— que nadieopine, ataque o escriba contra lasupresión. Esta falta de consultacanónica y este intentar incluso queno se comente su decisión, ¿no nosperjudican en vez de ayudarnos?

A Moñino comenzaban a

incordiarle mis preguntas.Conteniéndose, lanzó el documentosobre la mesa y se acercó a laventana donde entraba ya, sin nubes,la achicharrante luz del estío romano.

—Siempre tan tiquismiquis,Mateo. Algo te ha quedado delfunesto jesuitismo de aquel año denoviciado. Teníamos que llevarlo ensecreto y emitir este documento comodecisión personal del Papa. ¿No tedas cuenta? A pesar de todo, lo hedejado fuera de sí, angustiado ytembloroso, lleno de escrúpulos.Además tiene miedo. Yo creo que

está convencido de que tarde otemprano un día u otro los jesuitasvan a acabar por envenenarlo.

Sonrió malicioso. Luegoregresó a la mesa y empuñó la pluma.

—Bien, dejémonos deelucubraciones. Es hora deemprender acciones prácticas. ElPapa me ha dicho que no considerasegura la imprenta de la CámaraApostólica para mantener el secreto.Y me ha encargado que laimprimamos aquí. Así que busca unimpresor que, con el mayor sigilo,refuerce esas prensas que poseemos

en el sótano de la embajada.Se refería a una imprenta

clandestina en la que hacía meseseditábamos libelos contra losjesuitas y también —todo hay quedecirlo— hojas sediciosasdestinadas a atemorizar al Papa.

—No repares en gastos —continuó—. Aunque, desde luego, nopienso pasarle al Papa la cuenta.Tiene bastante con lo que tiene ynosotros con lo que queremos. Entodo caso Su Beatitud quierecomunicar al consistorio decardenales la restitución del

Benevento y Aviñón, pues teme lareacción de la curia si esto no seproduce. ¡Veremos qué dice Tanucci!Pero el rey no quiere que sedevuelva hasta que sea pública laextinción.

Siempre Tanucci, elomnipresente napolitano, la sombradel rey. ¿Es que el Papa no teníaimprentas para hacer públicos susdocumentos? Si el pastel lo habíamosguisado nosotros, era hasta ciertopunto explicable que sirviéramosahora al mundo los platos calientes.Seguro que el rey escribiría

enseguida a Nápoles y a los reyes deFrancia, Portugal y Austriacontándoles la grata noticia.

Aquella tarde la ocupé engestionar la ampliación de laimprenta. Sabido es que con dinerose consigue casi todo, y más en estaItalia de regateo y compraventa. A lamañana siguiente las prensas que nosfaltaban para imprimir con rapidezestaban instaladas en los sótanos dela embajada, aunque me preocupé deque los carros las trajeran cubiertascon mantas. Sólo faltaba que el Papareuniera a los cardenales para

comunicarles su decisión.Uno de ellos, el cardenal

Simone, era buen amigo mío. Lehabía caído en gracia en unarecepción en la que conversamossobre las diferencias de bouquet delos vinos españoles e italianos. Apartir de entonces me invitabaalgunas tardes a consumir juntos unajícara de chocolate con pasteles dehuevo y almendra que le regalabanlas clarisas, o beber una copa ymurmurar de esta gran casa devecinos mal avenidos que es laCiudad Eterna. Pocos días después

de la famosa firma me mandó llamarcon un criado.

Su sonrisa de patricio y susojillos de rata resplandecían sobre lamuceta roja.

—Bien, bien, Mateo, ¿no tienesnada importante que contarme?

Exageré mi habitual expresiónde inocencia.

—Esta vez tenemos que mojarlocon el mejor chianti, tan añoso comolas umbrosas cubas de mi villa. Veny siéntate. ¿Me crees tan estúpido?El pasado día veintiuno estuve con elPapa, hijo. Lo sé todo.

El fulgor de la esmeralda de supectoral disputaba con el del rosadovino que traslucía el cristal deBohemia. Estaba deseando hablar.

—Veréis. En la camarillacercana al Papa no se comentaba otracosa. Vuestro señor, ese zorro deMoñino, ha tenido los últimos díasacorralado al Santo Padre. Ha usadotodas sus artes. Le ha calentado lasorejas recordándole su promesaincumplida durante el cónclave, le hahablado de honor, de fidelidad a laconciencia; le ha amenazado conecharle encima a todo el episcopado

español y mexicano. Y, como elembajador había escrito a Tanuccidías antes «disparó su arcabuzcargado con la conocida metralla»,lo amenazó con una ocupaciónarmada, mientras le metía por losojos su proyecto de dieciochoartículos. ¿Querría Su Beatitudleerlo?

Yo sabía que Clemente XIV nose rebajó a tanto como a firmar eldocumento presentado por elembajador español. Mandó, eso sí,redactar a Zelada el suyo propio.Pero me intrigaban los particulares

de aquel histórico veintiuno de julio.—Su Santidad inició el día con

una galopada luciendo su hábitoblanco y sombrero rojo —prosiguióel cardenal—. Luego, cuando empezóa llover, leyó un sermón deBourdaloue y aún muy de mañana,me acerqué a despachar con él en micalidad de auditor de la SedeApostólica. Entré en el momento enque acababa de firmar el breve. Sussecretarios me confesaron que lohabía hecho de mala gana, enpenumbra y a lápiz. Al instante sehabría caído, según me aseguran —

no sé si exageran—, desmayado enlas losas de mármol. Lo cierto es queme recibió tumbado sobre la cama.Su ayuda de cámara le había dejadomedio desnudo, para que respirarabien. Parecía angustiado. «Oh, Diosmío, estoy condenado. He hecho delinfierno mi casa». Fra FrancescoBuontempi, su confesor, me indicóque me acercara. «Santidad, estáaquí su eminencia el cardenalSimone». Clemente XIV, acongojado,no me hacía el menor caso. «¡Elinfierno es mi hogar! ¿Qué he hecho?¡Ya no hay remedio!». Me incliné

sobre el borde de la cama. «¿Cómoque no? Santo Padre, claro que hayremedio. Retirad ahora mismo esedecreto». El Papa no me devolvió lamirada. Como obsesionado repetía:«Ya es tarde. Lo he enviado aMoñino. A estas horas seguramenteya ha partido el correo que lo lleva aEspaña. Es tarde, Simone». «Pero,Santidad —insistí—, vos sois elPapa, un breve se revoca con otrobreve». «¡Oh, Dios! ¡Ya no esposible! ¡Es tarde! ¿Qué hemoshecho?». Buontempi sonreía a sulado. Sabía que había mucho de

comedia, que en el fondo el Papa,que solía llamar a los jesuitas loscorvinos, estaba satisfecho con sudecisión. No en vano le ha concedidoel capelo a Zelada por los serviciosprestados.

Simone volvió a beber otrosorbo con delectación.

—¿Observas el sabor a maderaaterciopelada e intenso y suave deeste caldo? Es como si pasearas porun bosque. Creo, a fuer de sincero,que es el mejor que tengo.

Me quedé pensativo. No veía elcristal ni la mano ensortijada del

purpurado, que a su vez habíaperdido la mirada en el ventanal deljardín. Estaba tan impresionado de laescena, con tantos deseos decomentármela, que se había olvidadode pedir el chocolate que solíapreceder al vino. ¿Sería verdad todaesa historia del infierno o se lahabría inventado para dar mayorsabor trágico al momento? De algoestaba seguro, porque lo sabía porMoñino, y era que el Papa habíatenido escrúpulos de conciencia,miedo, y una considerable depresión.Ordenó que me sirvieran otra copa.

—¿Sigue el Papa afectado,eminencia? —pregunté.

—¿Afectado? Ahora hasta haperdido el apetito. Está obsesionadocon la idea de que le van a envenenarlos jesuitas. Es un buen hombre ytiene mala conciencia. Creo que poreso ha firmado un breve y no unabula, para que quede claro que sudecisión no tiene carácter doctrinal.¡Al fin y al cabo, no lo olvidéis, él seeducó de niño con ellos! No losconoce tan mal. Sabe mejor quenadie que es víctima de muchaspresiones: en una palabra, lo que ha

dejado por escrito en el documentosobre los Borbones. Sólo Moñinoera capaz de conseguirlo, pues comose comenta en Roma, ese embajadorvuestro es un testa fredda y un cuorecaldo.

Lo cierto es que a partir deaquel día «fray Lorenzo» no levantócabeza. Se negó a recibir a nadie, nisiquiera a Moñino. Se decía en Roma—Dios sabe si era lo cierto— que elPapa vagaba lamentándose por lospasillos de su palacio con una fraseen los labios: compulsus feci! («¡lohice obligado!»).

Fueran ciertos o no dichosrumores —algunos aseguraban queno estaba tan afectado—, entre elveinticuatro y veintiocho de julioconseguí tener impreso el breve parasu distribución. Pero hasta eldieciséis de agosto, un ferragostoasfixiante, no comenzó a ejecutarse yenviarse a los nuncios y prelados detodo el mundo. Para entonces lanoticia, como suele suceder, ya sehabía filtrado y era objeto debisbiseos por toda Roma y deconfidencias de sacristía. Mi señorme ordenó que recogiera cuantas

caricaturas y panfletos contrariosaparecieran y que le tuvierainformado del menor movimiento delos temidos jesuitas y sus partidarios.En una de mis veladas con Simoneme enteré de que el arzobispo deParís, Christophe de Beaumont, encierto modo se había proclamado enrebeldía.

—Mira, Mateo, lo que escribeese osado —me comentó el cardenalacariciándose la papada en risasentrecortadas—. Se le ve fuera de sí,indignado. No comprende quedespués de que hace diez años su

predecesor Clemente XIII sedeshiciera en alabanzas al «olor desantidad» de la Compañía, ahora elPapa actual se haya despachado coneste breve. Escucha este párrafo:

No es más que unjuicio aislado yparticular, pernicioso,poco honroso para latiara y perjudicial para lagloria de la Iglesia, elaumento y laconservación de la fe

ortodoxa... Por otraparte, Santísimo Padre,no es posible que meencargue de obligar alclero a que acepte dichobreve. No sería obedecidoen este punto, si fuese tandesgraciado que quisieseprestar a él mi ministerio,que deshonraría.

Simone volvió a puntear con

risitas la lectura:—Su Beatitud se ha encontrado

con la criada respondona.—Es inútil, eminencia —

repliqué—, ¿sabéis que la comisiónde cardenales se ha puesto enmarcha? El embajador me ha pedidoque me haga presente en la detencióndel padre general. Pretendecontrolarlo todo, que no se le escapedetalle.

Así lo hice. La comisión decardenales, formada por Marefoschi,Andrea Corsini, el inevitable Zelada,Francesco Corsada y Antonio Casali,más dos monseñores, Alfini yMacedonio, se encargarían de

registrar casa por casa a los jesuitasde Roma para requisar el legendariotesoro que se les atribuía. A mí metocaba ser testigo del solemnemomento histórico, la detención deRicci, la cabeza visible de la extintaCompañía de Jesús.

Monseñor Macedonio estabanervioso aquel atardecer deldieciséis de julio. A él le tocaba latarea más cruda. Nos dirigimos conun piquete de granaderos a lasestancias donde residíahabitualmente el prepósito general delos jesuitas, adosadas a la iglesia del

Gesù, cuando ya se agigantaban en laplazoleta las primeras sombras de lanoche romana. «¿Qué hago aquí? —me preguntaba a mí mismo—, ¿quépensaría mi hermano al vermerodeado de estos hombres armados,para detener a un hombre pacíficoque prácticamente hablapermanecido en silencio durante todoel largo y tormentoso proceso deexpulsión, acoso y derribo de laCompañía?».

El paso marcial de los soldadosdel Papa hacía crecer mi angustia.

Ante mí crecía en

semioscuridad, como un decoradofalso, la fachada que quiso ser unepítome de la contrarreforma; y bajolas columnas de lapislázuli, situadasen el crucero norte del interior, penséque San Ignacio debería estarestremeciéndose en su tumba barrocade mármol y bronce. ¿No había dichoel fundador que le hubieran bastadoquince minutos de oración parahallar la paz consigo mismo si laCompañía se disolviera como sal enel agua? Pues había llegado esemomento.

Llamamos a la puerta.

—¡Abran en nombre de SuSantidad el Papa! —gritóMacedonio.

Un hermano coadjutor, bajo ycolorado como una seta, que hacia eloficio de portero, nos miródesencajado. Seguramente, despuésde tantos acontecimientos ominosospara su orden, comprendería elobjeto de la intempestiva visita. Elmonseñor de curia le pidió que nosindicara el camino hasta la cámaradel general. Monseñor Macedonioesperaría en la portería. El fratello,un punto patizambo, se balanceaba

por el tránsito quinqué en mano.Detrás de la mesa había un flaco

jesuita de aire aristocrático, con unrostro alargado, luenga nariz y ojosapacibles, subrayados por cejascircunflejas que parecían dibujadas,y una amplia frente luminosaculminada por el bonete. Demasiadotranquilo, tímido y silencioso paralos tiempos que le había tocadovivir. No se inmutó. Se levantó einclinó modestamente la cabeza. Nohabía perdido la educación recibidadel abolengo de su familia toscana. Asus setenta años parecía envejecido

por los sufrimientos, peroconservaba un aire doctoral dehombre de estudios, como profesorque había sido de literatura, filosofíay teología.

Le dije que monseñorMacedonio le esperaba en la porteríacon la guardia.

Una vez allí, acudieron losasistentes y el secretario de laCompañía. El padre Ricci se limitó apreguntar:

—¿Qué se les ofrece, señores?Macedonio no respondió. Se

puso los lentes y se zambulló en el

papel, a leerle, allí mismo en lahabitación del portero, apresurada ytemblorosamente, la sentencia, que eljesuita escuchó con humildad y sindecir palabra.

—¿Qué responde, padregeneral? ¿Acepta el breve de suSantidad Clemente XIV?

—Adoro la voluntad de Dios —respondió Ricci.

Luego le comunicó que,debiendo responder a varios cargos,quedaría preso en su cuarto por elmomento hasta que se ejecutara lasentencia. Ricci me dedicó una

mirada ambigua, a la vez tierna einterrogante. Sabía perfectamentequién era yo y conocía la trágicahistoria de mi hermano. Confieso queno pude resistir su mirada.

Dejamos dos granaderos deguardia junto a la habitación delpadre general. Más tarde seríatrasladado al Colegio Inglés yposterior mente a la mole del CastelSant'Angelo, el mausoleo de Adrianoconvertido en fuerte y cárcel papal alas orillas del Tíber. No lejos delVaticano y frente al puente del mismonombre, quedaría encarcelado de por

vida. De poco le había servido elconsejo de Papa anterior, ClementeXIII, muy vinculado a los jesuitas:«Silencio, paciencia y preces. Lodemás se resolverá solo». Tampocole había servido mucho, al menos conojos humanos, tanta humildad ypaciencia, aunque hay que reconocerque tuvo un punto de firmeza cuandose negó a aceptar una provinciaindependiente para la salvar laCompañía en Francia.

A un mes del encarcelamientode Ricci, me vi obligado a escribir aldictado a la corte española que la

salud del depuesto general estaba tanquebrantada que era de admirar quesiguiera vivo.

Ahora, con la prisión delgeneral, ¿se podría decir que laCompañía estaba enteramenteacabada? Los ejecutores rebuscaroncomo ratas ávidas en las arcas deRoma y toda Italia. Pero, como enEspaña y Francia, no acababan dedar con aquel supuesto tesoro de los«dueños del mundo», el oro del«imperio» y la reducciones deIndias, las fabulosas riquezasatribuidas durante décadas a los

hijos de San Ignacio.Era noche cerrada cuando salí a

la plaza del Gesù.Me despedí de monseñor

Macedonio, que se marchó, muysatisfecho después de habersequitado un peso de encima, en sulandó de dos caballos, tras despediral piquete. Me perdí a pie entre lassombras, camino de mi cercana casapor un Campo dei Fiori a esa horatriste como una kermés abandonada.Mi criado me abrió la puerta con laconsabida reverencia.

—¿Todo bien, señor? ¿Sin

incidentes?—Sin incidentes, Fulgencio.En algún lugar arcano de mi

mente algo me decía que quizáshubiera hallado algún consuelo siaquellos religiosos tan odiados, los«soldados del Papa», se hubieranrevuelto contra nosotros y,empuñando arcabuces y bayonetas,hubieran rodeado a su general paraprotegerlo por la fuerza. Pero no lohicieron. Callaron en torno alprepósito general y obedecieron porúltima vez al Papa.

Mi casa me pareció más

solitaria que nunca. «Sueña —repicaba la voz en mi cerebro—,sueña como entonces».

Pedí un vaso de leche, encendíun quinqué y comencé a redactarestas memorias, que si no consiguenexonerarme de mi mala conciencia ydel desgarro por la situación de mihermano Javier, al menos meservirán de exudativo y desahogo. Séque en pocos días el ambiciosoMoñino recibirá del rey sunombramiento de conde deFloridablanca, creado especialmentepara él, por propio deseo, con el

nombre de su enclave murciano, untítulo con el que sin duda pasará a lahistoria. Que el cardenal Zelada,aparte de la púrpura, engrosará conbuenas sumas sus pingües arcas,cantidades parecidas a las querecibirá el confesor Buontempi. Esposible que algo de eso me llegue, enmenor proporción, a mi cuenta. Pero¿de qué me servirá el honor y eldinero en la corte de Madrid, siMaría Luisa sigue ausente, cada vezmás distante?

Me asomé a la ventana. Dosborrachos se balanceaban inciertos,

aferrados a una botella bajo la luna.El ferragosto había dejado másirrespirable y untuosa la noche quenunca. Aunque eran otros los motivosque me impedían respirar y conciliarel sueño. Una y otra vez mepreguntaba: ¿será posible? ¿Hemosacabado para siempre con el poderde los jesuitas? Toda la noche memartillearon unas siglas que habíaaprendido cuando era sólo niño, ladivisa de la Compañía: AMDG, Admaiorem Dei gloriam.

¿Dónde estaba ese Dios porcuya gloria habían dado su vida

muchos de aquellos hombres? ¿Leshabía emborrachado el poder? ¿Sehabía olvidado Jesús de suCompañía? ¿O era Satán mismo, el«mortal enemigo de natura humana»,como lo llamaba Ignacio, disfrazadode peluca y casaca quien habíaacabado con ellos? Sólo el amanecery un canto a oleadas de maitinesprocedente de un cercano convento,consiguieron inducirme cierto sopor.Detrás, la misma voz: «Sueña, sueñacomo entonces».

2. Sobresaltos de uncolegial

De mi infancia emergen entrebrumas, sobre todo, los recuerdosdel verano. Los jubilosos días de laplaya al sol, rodeado de mishermanos vestidos de un blancoimpoluto y las largas manos de mi tíaCatalina deslizándose sobre el pianocon su rostro angélico,permanentemente vestida dedomingo. Mamá daba gritos para que

no nos mancháramos con el barrohúmedo del jardín y la niñera corríatras nosotros mientras se sujetaba elmoño. Días en los que papá, siempretan atareado en Madrid con cosas depalacio, leía el periódico conestudiada parsimonia o salía acabalgar por nuestras posesionesungidas aún del mítico verdorhúmedo de Galicia.

Éramos tres niños conRosalinda, la más pequeña, y Javier,mi hermano, un año menor que yo,que me imitaba en todo. Al principioeso me molestaba, porque no sabía

seguirme en los juegos y me rompíalos juguetes. Pero luego, a medidaque fuimos creciendo, nosconvertimos en inseparablescompañeros de vida, colegio yaventuras.

—No se os ocurra perderos porel bosque, niños, que dicen que haymeigas escondidas entre los árbolesque se comen a los niños crudos —nos advertía la tía Catalina, cuyosojos azules poseían una soñadoraforma de mirar, a juego con sutransparente cutis de porcelana.

A mí me encantaba que la tía

viniera de La Coruña a Villa Sabelalos veranos, porque con ella se traíasiempre a María Luisa, su hija, quelucía iguales ojos y una catarata derizos rubios. Catalina era viuda de uncapitán de navío que falleció en unnaufragio cerca de Cabo Verde,dejándola aún joven con una solahija. Pero los Fonseca la arroparon,que éramos familia de posibles. Misabuelos paternos habían juntado susfortunas al casarse. La abuela Luisa,de los Estrada de Asturias, procedíade una familia de abolengo, escudo ycasa solariega. El abuelo, también

marino, amasó considerablesposesiones al tropezarse en uno desus viajes a América con un colegamoribundo que le confió, al igual queen las novelas, el plano secreto deunas minas de plata. Tuvieron treshijos: el tío Rafael, canónigo de lacatedral de Pontevedra, la tíaCatalina, y mi padre, RogelioFonseca, que prefirió la política asurcar los mares, lo que le permitiórecuperar el viejo título de marquésde Ribadeo y establecer una familiaal casarse con Lucía, mi madre, queprocedía de la clase media.

Mi familia paterna era católicade toda la vida. En casa siempre serezaba el rosario en el cuarto deestar al caer de la tarde, un momentoque Javier y yo aprovechábamospara hacer muecas, reír a hurtadillasy lanzarnos pelotillas de papel,acción imposible cuando, de vez encuando, se hacía presente el tíoRafael. Mientras la abuela Luisa sedormía y mamá se comía los finalesde las avemarías, la miradafulminante del tío canónigo nosdejaba paralizados. Fue él quienconvenció a mis padres de que

fuéramos internos al colegio de losjesuitas de La Coruña, un viejocaserón cerca del mar que fomentómi natural inclinación a lamelancolía. Con la nariz pegada a laventana —creo que nunca la heseparado del cristal mientras me sigoasomando a la vida—, echabadiariamente de menos a mi padres, enel lejano Madrid, y anhelabacontando los días la acariciadallegada de las vacaciones, sobre todolas de verano en la finca, verdaderoparaíso de mi infancia.

El único consuelo de aquellos

años de colegio eran las visitasdominicales de la tía Catalina, queseguía viviendo en La Coruña. Sobretodo porque se traía consigo a MaríaLuisa, que, como decía mi madre, seestaba haciendo «una pollita». «Tuhija, Catalina, apunta formas. Va aser una mujer de bandera, ya verás».A mí, María Luisa no me parecía unamujer a sus trece años espigados ylos ojos brillantes, sino un ángel. Mequedaba embobado mirándola, hechaun manantial de risas.

—Mateo, ¿qué te pasa? ¿Te hadado un vahído?

Cuando se cerraba tras de mí lapuerta oscura de la sala de visitas, seacababa el mundo. Me hundía en lospasillos del colegio como en túneleshacia la nada. Un día la murria pudotanto que, durante un recreo, me fui aver al padre espiritual. El padreDoreste, un jesuita sonriente de pocomás de treinta años, llevaba elbonete ladeado, no parecía tancircunspecto como otros profesoresdel colegio y cultivaba un gruposelecto de muchachos que hacíantodos los días un cuarto de hora deoración con los métodos ignacianos.

Tenía un mueble en su despacho deesos que se abren en corredera, dearriba abajo, y en el que guardabacon llave lo que a nuestros ojos eratodo un tesoro: cajas de galletas,chocolatinas, regaliz, bolas de anís.

—¿Qué te pasa, Mateo?—Estoy muy triste, padre, me

muero de pena aquí encerrado, sinpoder ver a mis padres.

—¿No juegas a la pelota? ¿Nohaces deporte?

El padre Doreste, que eracanario y había entrado en laprovincia de Castilla porque su

padre pescador se había afincado enVigo, se quedó cortado.

—Perdona, Mateo, habíaolvidado lo de tu pierna.

Lo de mi pierna intentabadisimularlo como podía. La caída deun caballo cuando tenía seis años yla torpe cirugía de un médico depueblo aquel verano me habíandejado como secuela una leve cojeray un alza en el zapato izquierdo, queen parte me retraía de la vida y almismo tiempo me había convertidoen un espectador del mundo, de losjuegos de mis compañeros o el paso

del tiempo reflejado en las ramas delos sauces que se colaban en eldormitorio del colegio.

—¿Y no tienes amigos, Mateo?¿No charlas con tu hermano Javier?

—Javier es muy pequeño,padre. No se da cuenta de nada. Él síque anda jugando todo el tiempo.

Mi soledad, en parte obligada yen parte buscada y hasta saboreada ymascada en secreto, me habíareportado una sensación defugacidad, de estar de paso y almismo tiempo una hipersensibilidadhacia la naturaleza y hacia el sexo

prohibido: las chicas, siempre, segúnlos curas, «grave ocasión de pecadomortal».

—Guardaros del sexto —enseñaba en clase de religión elpadre Pérez Orbe, flaco como unsuspiro y unas venas azules marcadasen la frente que me daban miedo—.De ahí a todos los males. ¿Norecordáis a aquel joven que por unsólo pecado de impureza se murióaquella noche y entró para siempreen el infierno? ¡Cuidaos del sexto!

El padre Doreste era otra cosa.—Tienes que estar alegre

porque Dios te quiere, queridoMateo. ¿Acaso no ha resucitado paradarnos vida? Cuando te venga lamelancolía, mira esta estampa. Notengas miedo. Sonríele, porque estássalvado. Mira, mira como señala sucorazón misericordioso para que terefugies dentro. Dile que confías enél.

Me fui aficionando a estesimpático y joven jesuita y me apuntéa todas las congregaciones delcolegio: la de Santiago, la de NuestraSeñora, la del Niño Jesús. Ahorapienso que era sobre todo por el

padre Doreste, pues cuando se reía ocontaba un chiste, lo hacía de talmanera que un rayo de sol rasgaba laoscuridad.

Mejoré en los estudios, sobretodo en latín, pues Virgilio se mehabía atascado con el hipérbaton.Entonces ignoraba que aquel métodode repeticiones y debates lollamaban los jesuitas la RatioStudiorum y he de hacer constar queal menos en mi caso se mostró eficaz.A Javier le costaban algo más losestudios, quizás porque, rojo comoun tomate, bajo su tupé rubio no

paraba de jugar y saltar.Corría el verano de 1759 y mis

padres se retrasaban, contra sucostumbre, en salir de Madrid. Mihermano y yo nos encontramos, alllegar a la casa de campo, con la tíaCatalina, que daba órdenes a loscriados para que recogieran nuestrasmaletas.

—¿Y papá y mamá, tíaCatalina? ¿Aún no han venido?

—Están muy ocupados, Mateo,ya vendrán. Como sabes, el rey estámuy enfermo.

Los mayores cuchicheaban que

Fernando VI, destrozado por lamuerte de Carvajal y de su esposa, laimpopular doña Bárbara deBraganza, que había fallecido un añoantes, y el destierro de Ensenada, vioagravada su locura y se encerró en elpalacio de Villaviciosa de Odón.Aunque el hecho verdaderamenteimportante para mí era que mispadres no venían.

De la mano de María Luisaaproveché su ausencia para realizarosadas excursiones hacia la ría deOrtigueira y Ladrido, donde no hay asimple vista un río que domine.

Hasta seis cauces vierten en ella ytodos forman un laberinto de entradasde mar y áreas palustres colmadascon arenales, con la isla verde deSan Vicente al fondo. En realidad unparaíso húmedo al abrigo de lassierras de la Coriscada por el este, yla Capelada por el oeste, que sedejan caer abruptamente como unabendición, tanto al Atlántico como alCantábrico. Frente a aquel paisaje deensueño le di a María Luisa miprimer beso. Ella, arrebolada, entrefeliz y culpable me dijo:

—Tenemos que confesarnos,

Mateo; que hemos cometido unpecado mortal.

—¿Un pecado mortal? Pues sinos morimos esta noche iremos losdos de patitas al infierno —comenté.

Aquella mezcla de placer ymiedo se me metió en las venas comoun veneno inoculado que creo aún meacompaña con su ambigua obsesión.

A finales de mes aparecieron,muy preocupados, mis padres. Elveintidós de agosto había muerto elrey.

—El reino está sin cabeza —comentó papá—. Como el rey no le

ha dejado hijos, dicen que se van atraer de Nápoles a su medio hermanoCarlos. Y que ya han llamado a doñaIsabel de Farnesio, la reina madre,para que deje su reclusión de LaGranja y se haga cargo de laregencia.

—¡Con las ganas que tenía esaseñora de hacerse notar y volver aintrigar en la corte! —apuntó mimadre.

—¿Qué dices, mujer? DoñaIsabel no es lo que era. En tiemposde su marido, cuando aún vivíaFelipe V, se llegó a hablar del

«imperio de las faldas» —¿teacuerdas?—, incluidas las de lasotana de su confesor jesuita. Peroahora...

El hecho es que aquel añoseptiembre, con su viento barredorde sombrillas y casetas de playa, sucortina de lluvia y el obligado adiósa María Luisa, llegó antes que nunca.La monotonía de las clases, la esperade la visita de la tía Catalina y supreciosa hija, y el griterío de miscompañeros en el patio impusieronde nuevo su tiranía.

En una de aquellas cansinas

clases de historia aprendí que el queiba a convertirse en rey de Españacon el nombre Carlos III era el tercerhijo varón de Felipe V, el primeroque tuvo con su segunda mujer,Isabel de Farnesio, por lo que habíasido su medio hermano, Fernando VI,quien sucedió a su padre en el tronoespañol. Según mi profesor, Carlossirvió a la política familiar como unapieza en la lucha por recuperar lainfluencia española en Italia: heredóinicialmente de su madre los ducadosde Parma, Piacenza y Toscana en1731; pero más tarde, al conquistar

Felipe V el Reino de Nápoles ySicilia en el curso de la Guerra deSucesión de Polonia, pasó a ser reyde aquellos territorios con el nombrede Carlos VII. Contrajo matrimonioen 1737 con la pacífica MaríaAmalia de Sajonia, hija de FedericoAugusto II, duque de Sajonia y deLituania y rey de Polonia. Dicen quea ambos les costó dejar Nápoles,donde vivían una vida muy apacible.

—Habéis de saber —seencasquetó el bonete el padreValdivia— que allí los italianos lollaman Carlo di Borbone.

Ferreira, mi compañero debanco, un gordo zumbón, me dio uncodazo riendo:

—¡Je, je, Borbone, Borbone!—Cállese, Ferreira, es la última

vez que le aviso. Prosigo: DonCarlos, además de continuar lasguerras con Austria y participar enlos llamados «pactos de familia», hahecho mucho por la cultura: ordenócomenzar la excavación sistemáticade las poblaciones sepultadas por laerupción del Vesubio del año 79:ciudades preservadas bajo la lava,como Pompeya, Herculano, Oplontis,

y las Villas Stabianas. No sólo eso,sino que hace siete años, al ordenarconstruir una carretera hacia el sur,salieron a la luz unos espléndidosrestos arqueológicos, los de laciudad de Paestum, que llevabanmuchos años cubiertos por la malezay ocultaban todo un anfiteatro y treshermosos templos griegos en muybuen estado de conservación. Ése es,ni más ni menos, queridos alumnos,el hombre que está a punto de ocuparel trono de España.

¡Qué ajeno andaba yo entoncesa pensar que aquel metódico

monarca, según decían muy pío yaficionado a la caza, que dejaba contristeza el reino de Nápoles, iba acondicionar también los derroterosde mi vida!

No era el único motivo por loque aquel año de 1759 quedaríacomo detenido en mi memoria.

Supimos que don Carlosdesembarcó en octubre con toda sufamilia en Barcelona con unapreciosa escuadra. Contaban que elrey disfrutaba de conciertos y delanzar el aparejo de pescar durantesu travesía. Y que, camino de

Madrid, recibió también agasajos delos aragoneses y el abrazo de sumadre doña Isabel, que fue a suencuentro en Guadalajara. Aunquellegó a Madrid, como he podidoprecisar después, el nueve dediciembre, no haría su entrada oficialen la corte hasta julio del añosiguiente.

Pero antes ocurrió en el colegioun episodio clave para comprendercabalmente esta historia. Una nocheestaba acostado y profundamentedormido en mi camarilla —cubículode un dormitorio corrido y dividido

por cortinas—, cuando un fuerteruido me desveló. Eran golpes queprocedían del piso de abajo. Melevanté y me asomé a la ventana. Doshombres aporreaban la puerta bajo lalluvia. Me deslicé sigilosamente porla escalera y me aproximé al lugar dedonde procedían los ruidos. Era elvestíbulo, situado junto a la granpuerta principal del colegio. Losgolpes en el portón despertaron alhermano portero, que dormía cerca, yse presentó con un balandrán sobre lacamisa de dormir y una palmatoria enla mano. Yo presenciaba la escena

oculto tras un guardarropa delrecibidor.

—¿Quién llama?—¡Ábranos, hermano, soy el

padre Texeira, que vengo con unnovicio portugués!

El hermano Nicasio abrió conesfuerzo la enorme puerta que sequejaba como un animal herido.

—Pasen, pasen. Pero ¡cómovienen, almas de Dios! ¿Cómo sepresentan a estas horas?

Siéntense ahí en el recibidor,que voy a avisar al padre rector yvoy a traerles algo caliente. ¡Dios

mío, con esta lluvia y a estas horas!El padre Texeira y su joven

acompañante, pálidos como la cera,entraron en el recibidor donde yoseguía escondido en pijama ytembloroso. Se quitaron sus manteosempapados y encendieron un brasero,mientras contenía el aliento para queno escucharan mi respiración.

El padre rector, acompañadodel padre Ministro y del hermanoNicasio, que traía una jícara dechocolate humeante y dos tazas, notardaron en presentarse. Yo sabíaque el padre Texeira, un jesuita

portugués de madre gallega, vivíacon un pie en La Coruña y otro enLisboa, pero que últimamente,ignoraba por qué razón, pasaba lamayor parte del tiempo en nuestrocolegio y casi siempre me loencontraba hablando a media voz porlos tránsitos, que es como llaman losjesuitas a los pasillos. Cuandollegábamos los alumnos, siemprecambiaba de conversación.

—Le presento al hermano JodoAzevedo, padre rector. Es el noviciodel que le hablé. Hemos tenido queburlar a la guardia fronteriza.

El padre rector, que se llamabaOsuna y lucía calva generosa y narizaguileña, y que guardaba unconsiderable parecido a la imagen deSan Ignacio que había en la capilla,preguntó:

—¿Tan mal están las cosas?—Peor que mal, padre.

¿Recuerda usted al padre AnselmoEckart?

—¿No era uno de esos jesuitasalemanes que trabajaban en nuestramisión de Maranhdo, en Brasil?

Texeira se restregaba el cabellomojado con una toalla que le tendió

el hermano.—El mismo, el mismo. Una

triste noticia: ¡Ha sido encarceladoen el fuerte de Almeida con el padreDavid Fay y otros! Carvalho, yasabéis, la ha tomado con esosjesuitas de origen germano quetrabajaban en Indias.

Entonces para mí aquellaconversación resultabaincomprensible. Había oído hablarde que la Compañía de Jesús andabacon problemas en el país vecino.Pero poco más. Con el tiempo supeque Carvalho, conocido más tarde

como marqués de Pombal, hacía añosque había entretejido una red deinsidias contra la orden ignaciana.Como pude investigar, las raíces delantijesuitismo pombalino se hundíanen el Brasil colonial y en losacontecimientos derivados de lafirma del Tratado de Límites, unacuerdo entre las coronas de Españay Portugal que pretendía poner fin alas disputas territoriales en Américay que fue firmado el dieciséis deenero de 1750.

En este compromiso Portugalcedía la colonia de Sacramento a

España, que, en compensación,entregaba a la soberanía lusa losterritorios situados en la bandaoriental del río Uruguay, dondeestaban ubicadas las reduccionesjesuíticas. Por tanto, se obligaba aestos misioneros a desalojar lasfamosas misiones y desplazarse aterritorio español, quedando losindios que en ellas vivían expuestosa los conocidos abusos de lasincursiones de bandeirantes.

El futuro marqués de Pombal, aldesmantelar las reducciones ycontrolar las nuevas fronteras,

encomendó a su hermano, MendonçaFurtado, que los indios fuesenliberados de la tutela religiosa, seincentivase el mestizaje entreindígenas y criollos —para asegurarun crecimiento poblacionalcontinuado—, y se estimulase laimportación de esclavos africanos através de una compañía comercial.Como es lógico, los jesuitas, quehabían construido reduccionesautogestionadas por los indios bajosu tutela, modelos de civilización ycultura, se indignaron con estasmedidas.

—Ya sabéis, padre rector, losinfundios que ha hecho correrCarvalho por todo Portugal. Loslibelos, redactados por el capuchinoexclaustrado Platel, que ha mandadoimprimir andan de mano en mano. Elpeor de todos es esa Relaciónabreviada. Pone a caldo a losjesuitas españoles de las reduccionesdel Paraguay, calumniándolos deexplotar a los indios con lapretensión de levantar un imperiobajo el cetro de Nicolás I, pretendidorey de paja de la Compañía. Tambiéncontra las aldeas de Grao Para y

Maranháo, donde trabajaban losjesuitas alemanes que ahora estánencarcelados. Carvalho asegura quelos padres Eckart y Meisterburg sonmais engenheiros militares do quejesuitas.

—¿Y eso? —le cortó el padrerector, extrañado.

—Les acusan de haberlevantado en armas a los indioscontra los portugueses. Todo porquetrasladaron un cañón para las salvasde una fiesta. La verdad es queEckart siempre había aconsejadoobedecer, aun consciente de que

dejaba «el rebaño en medio delobos». Al padre Fay, por su parte,lo acusa de haber hecho un tratadosin permiso con una tribu indígena.Lo cierto es que Carvalho quierellevar su despotismo ilustrado alBrasil y sacar el mayor beneficioeconómico a aquellas colonias, comoestá haciendo ahora con laexplotación del vino de Oporto.

El rector comentó laimportancia del conflicto entabladoentre los jesuitas fundadores de lasmisiones guaraníes y las coloniasportuguesas. Desde el principio y

bajo el amparo de Madrid losjesuitas habían establecido lasreducciones como enclaves contralos cazadores de esclavos, en sumayoría portugueses o que procedíande territorios controlados porPortugal, como los mamelucospaulistas. De la oposición entre las«repúblicas guaraníes» y losintereses de Portugal surgió pues elenfrentamiento. Las fuerzas deCarvalho no sólo queríandesmantelar las misiones españolas,al pasar a su mando, sino hacerse conlas minas de oro y plata que se hallan

en sus territorios.—¿Y este muchacho? —señaló

el rector al joven novicio que conaire de ave en remojo escuchabaserio y cabizbajo.

—Lo he salvado de la quema —dijo con un punto de orgullo el padreTexeira, que se calentaba las manoscon la taza de chocolate.

—¿Qué quema?—Verá, padre. Ahora viene lo

peor. El primer ministro haconseguido cuanto quería. Nuestroshermanos acaban de ser deportados.El pasado día quince fueron

detenidos en nuestras casas deLisboa, Évora y Coímbra, y ahoranavegan al destierro, escoltados porun barco de guerra.

—¡Dios mío! ¿Cómo ha sidoeso? —preguntó el rector,consternado.

Texeira sacó un pañuelo y seenjugó la frente. Yo, desde miescondrijo, intentaba que mistemblores de frío no me delataran.

—El real decreto de expulsiónfue firmado por el rey José I eldiecinueve de enero. Podéis imaginarla tensión que se ha vivido estos días

en nuestros colegios. ¡Qué angustia!Pero no se ha ejecutado hasta ochomeses después, el pasado tres deseptiembre. Antes, nuestroscompañeros fueron concentradospara organizar su deportación. Porejemplo en Elvas los soldados delrey reunieron a los padres dePortalegre, Faro y Villaviciosa juntoa un grupo de novicios. Aunque lamayor parte de nuestros jóvenesescolares se encontraban en Évora.¡A éstos los han separadointencionadamente de los sesentapadres! Sólo Dios sabe por qué

intrincados caminos los condujeron,el caso es que tardaron seis días enllegar a los muelles del Tajo. ¡Y sóloles dejaron llevar lo puesto! A los deSantarém el viaje les supuso tresdías, un trayecto que no lleva ni unode camino. Lo mismo han hecho conlos novicios y el colegio de SanAntonio de Lisboa. En el puerto lesesperaba la nao San Nicolás. Losmetieron en la bodega y no losdejaron subir a cubierta hasta altamar.

—¿Cuántos van en ese barco?—terció el padre ministro.

—Dicen que más de uncentenar. Yo he calculado cientotreinta y tres, la mayoría profesos.Pero la orden afecta a todos losjesuitas portugueses. Todos están apunto de ser expulsados. Dios sabelo que les espera en un viaje en talescondiciones. Que el Señor y laVirgen Santísima les ayuden.

Dicho esto, los cuatro jesuitasse sumieron en un silencioembarazoso, mientras yo seguíaconteniendo la respiración. Fuerarepicaba la lluvia en las ventanas yrugía el mar.

El hermano portero cortó lapausa:

—¿Otra taza de chocolate,padres?

El resto de la conversación giróen torno a las posibles causas deaquella increíble expulsión. Texeiraestaba convencido de que todocomenzó cuando doña Bárbara deBraganza, la hermana del rey luso,cayó enferma y falleció en España elaño pasado. Por entonces el monarcaportugués también andaba aquejadode una grave enfermedad.Comenzaron a correr los rumores.

¿No andaría por medio el veneno delos poderosos jesuitas? Encimapretendían atribuirle la llamadaRevuelta de los Taberneros, una delas causas por la que se expulsó de lacorte a los confesores jesuitas de lafamilia real y se impidió la entrada apalacio a cualquier miembro de laCompañía. Pero el padre Texeiraatribuía el desastre sobre todo a losmanejos de Carvalho en Roma,llevados a cabo a través de un primosuyo, Francisco de Almada yMendonça.

El primer paso fue arrancar un

breve de Benedicto XIV, por el cualotorgaba al cardenal Saldanha plenospoderes para visitar y reformar lasprovincias de la Compañía en losmismos reinos y dominios. Nisiquiera el superior general LorenzoRicci estaba al tanto de lasnegociaciones que se llevaban a caboen Roma, y sólo tuvo noticias delbreve desde Portugal, cuando éstefue publicado y el Papa ya habíafallecido.

El documento pontificiodeclaraba a los jesuitas culpables detratos comerciales escandalosos y les

prohibía en el futuro hacer cualquiertransacción. Encima el edictoculpaba a estos religiosos depretender usurpar el dominium dePortugal y España en América, lapropiedad y libertad de los indios,así como el gobierno temporal deéstos. Tremendas acusaciones quetuvieron como consecuencia que enel mismo día en que era publicado eldecreto el patriarca de Lisboa, JoséManuel da Cámara, separara a losjesuitas de los confesonarios y lesimpidiera predicar en su diócesis,medida que fue inmediatamente

seguida por otros obispos.Sólo ahora puedo reconstruir de

forma coherente este relato queaquella noche y para mis añosadolescentes no eran sino una sartade frases estremecedoras yenigmáticas. No podré olvidar, esosí, el miedo y la angustia reflejadosen la palidez de aquellos dosprófugos portugueses.

El padre Texeira prosiguió surelato:

—Lo peor, padres, en miopinión, fue el atentando contra elrey de septiembre del año pasado.

Como sabéis, después del terremotoque asoló a Lisboa hace tres años,aunque don José I se libró, porqueestaba lejos, en la zona delmonasterio de Belém, cogió talmiedo y tal claustrofobia que nosoportaba vivir entre cuatro paredes,por lo que levantó una gran barracareal, profusamente decorada contapices y obras de arte, en lo alto delmonte de Ajuda. Además, aunquetodo el mundo sabe que el rey quieremucho a sus hijos, eso no le haimpedido tener relaciones con suamante, una mujer muy influyente, la

marquesa de Távora. La marquesaodiaba al primer ministro, no soportaba que ostentara tanto podersiendo un advenedizo de provincias,y además se confesaba con un jesuita,el padre Malegrida.

Aquella historia de reyes yamores prohibidos desorbitaba misojos y abría mis oídos para no perderdetalle y olvidarme del frío quesentía enfundado en mi camisa dedormir.

—Pues bien una noche, enconcreto la del tres de septiembredel año pasado, José I iba de

incógnito en un carruaje que recorríauna callejuela de los alrededores dela capital. El monarca regresaba a laReal Barraca de Ajuda, tras pasarunas horas con su amante doñaTeresa de Távora y Lorena. Por elcamino, su carroza fue interceptadapor tres jinetes enmascarados quedispararon sus mosquetes sobre donJosé y su cochero Pedro Texeira;hirieron en un brazo al rey y elcochero se llevó la peor parte,aunque ambos sobrevivieron ypudieron llegar a Ajuda.

Texeira carraspeó y se sonó

estrepitosamente.—En la entrada de la Real

Barraca, la guardia, los pajes ycriados atendieron de inmediato alrey y al cochero, llevándoles envolandas adentro, mientrasdespertaban al primer médico delmonarca para que los curase. Elministro Carvalho vio el cieloabierto y aprovechó la oportunidad.Ya tenía un pretexto ideal —elregicidio—, para librarse de sumayor enemigo, la Compañía deJesús y, de paso, eliminar a loselementos más molestos de la alta

nobleza portuguesa, que nocomulgaban con su concepto defortalecimiento del Estado. No fuedifícil identificar a los enmascaradosy que acusaran a los Távora comoresponsables de la conspiración. Lodemás lo sabéis: la proclamación enenero de este año con la confiscaciónde todas las propiedades y bienes dela Compañía y el confinamiento delos jesuitas en sus residencias ycolegios bajo la acusación de que sehabían rebelado contra el rey enSudamérica, amén de suparticipación activa en el atentado

contra su vida.—¿Y qué ha sido del padre

Malegrida? —intervino ansioso elpadre rector.

—Lo primero fue ejecutar enpresencia del rey, durante un penosoespectáculo, a los marqueses deTávora y demás miembros de lanobleza, incluidos mujeres y niños. Apesar de que se retractaron, a uno sele quemó, a otro se le torturó en larueda, se colgó al tercero, lamarquesa madre fue decapitada y lafamilia borrada de la heráldica.Después el primer ministro mandó

detener a tres jesuitas, entre ellos alpadre Malegrida, y encerrarlo conotros miembros de la Compañía en laTorre de Belém.

—¡Un hombre que se ha pasadocasi toda su vida en Brasil y elMarañón como misionero!

—Sí, pero Carvalho nunca lo hatragado por su postura antiesclavistajunto a los padres Vieira y Eckart, yese desgraciado folleto que escribióatribuyendo el terremoto a un castigode Dios. Por el momento no lo puedeejecutar, por estar bajo el fueroeclesiástico. Creo que espera que se

vuelva loco en la cárcel o que lofulmine la Inquisición.

—¿Y la amante del rey? —pregunto el hermano Nicasio con unpunto de morbosa curiosidad.

—¡Oh! Dom Sebastião mandóapresarla días después y encerrarlaen Belém, para luego trasladarla a unconvento de clausura. Se le acusabade connivencia con losconspiradores. Pero el rey ha evitadoque compareciera ante el tribunal quejuzgaba a su marido, a sus cuñados ya sus suegros. Eso sí, don José I la hamandado encerrar de por vida en un

convento y la ha obligado a profesar,como a muchas de sus parientes.

Texeira daba muestras decansancio, por lo que el rectordecidió mandar a todos a descansar.Yo no quitaba ojo al novicio queseguía temblando bajo una manta.Cuando apagaron las luces salí de miescondrijo, subí sigilosamente laescalera y me metí en la cama, cuyocalor me supo a gloria. Pero no pudedormir el resto de la noche. Porentonces no conseguía enhebraraquellos datos adquiridos en tropel ydesde mi ignorancia. Veía navegar un

barco repleto de jesuitas hacinados,a otros padres en la cárcel y a lahermosa amante del rey llorarvestida de monja. No me cabía en lacabeza que aquellos padres, que eranmis profesores y a los que respetabapor su ciencia y género de vida,aunque algunos me cayeran mejor opeor, fueran acusados nada menosque de matar a un rey, enriquecerseen las Indias y conspirar con lanobleza portuguesa. Sólo alamanecer conseguí conciliar elsueño.

Aunque procuré olvidarme de

aquella noche, dado mi caráctermelancólico, los días sucesivos meobsesioné con la tremenda historiapillada de madrugada sobre losjesuitas portugueses. Cuando mecruzaba con el padre Texeira y elnovicio, los veía como aparecidos yme torturaba no poder conversar conellos, porque era tanto comodelatarme.

A la semana siguiente no podíaaguantar más y corrí al cuarto delpadre Doreste, que me recibió con lasonrisa de siempre.

—¿Qué te pasa, Mateo?

—Tengo que contarle algo,padre. Pero ha de ser en secreto deconfesión.

Y le relaté punto por punto loacaecido aquella noche.

—¿Y bien? —dijo sindesdibujar su sonrisa.

—Me tortura esta historia.¿Cómo es posible que los padresportugueses hayan sido expulsados yencarcelados?

Doreste abrió un NuevoTestamento que tenía sobre la mesa.

—Todo eso está escrito aquí.No es la primera vez que persiguen

en la historia a compañeros y amigosde Jesús. Ya tenemos en nuestrohaber muchos mártires que han dadosu vida por él. Más allá de la vidanada nos pueden quitar, queridoMateo. Eso nos enseñó nuestroSeñor.

Aquella respuesta tan espiritualno me acababa de convencer. Insistí:

—Pero, padre, ¿no tendrán algode culpa? El profesor de historia nosha dicho que los jesuitas han sidohasta ahora confesores de los reyesde España y de los nobles másinfluyentes. Y que un jesuita que ha

escrito muchos libros de historia, elpadre Mariana, defiende eltiranicidio. Nos explicó que, segúnha escrito ese padre, cuando elgobernante es un tirano es lícito queel pueblo pueda matarlo.

Doreste se puso serio.—Mira, Mateo, los jesuitas

somos hombres. También es ciertoque desde que fundó San Ignacio deLoyola la orden junto a un grupo decompañeros universitarios de París—él la llamaba «la mínima»—, hacrecido mucho en número dehombres sabios, centros de

enseñanza, observatorios, y también,hay que reconocerlo, ha alcanzadocierto poder en este mundo, aunqueno tanto como el que nos acusan yatribuyen. Es posible que se nos hayapegado el barro del camino y uncierto orgullo de cuerpo. ¡Pero de ahía conspirar para asesinar a un rey!Eso es una locura. La tesis del padreMariana no es más que una opinión,discutible como todas. Sin embargoJesús dijo que nos conocerán pornuestras obras. ¿Sabes algo deltrabajo que los jesuitas hacemos enlas misiones y en las reducciones de

Indias? ¿Crees que educando a losniños en este colegio estamoscausando algún daño? Convéncete,Mateo, nosotros podemos serpecadores, como cualesquiera, peroyo conozco a la Compañía y lo queestá sucediendo en Portugal sólo esfruto de la envidia, la calumnia y laambición de un déspota que tiene enun puño a ese reino con la disculpade modernizarlo. Estuvo deembajador en Londres y quiere imitarel éxito económico de los ingleses.

El jesuita sonrió y me dedicóuna mirada franca:

—Te lo garantizo, quédatetranquilo, pues es como te cuento.Venga, y ahora vete a jugar.

El padre Doreste abrió lapersiana de su misterioso mueble yme dio un puñado de caramelos. Suspalabras serenas me habíantranquilizado, aunque no convencidodel todo. Un mes después preguntépor el novicio portugués al que noveía hacía tiempo.

—Se ha salido —me reveló aloído mi hermano Javier—. Se lo heoído decir ayer en voz baja a unpadre a otro. Le contaba que no ha

podido soportar la tristeza, que hadejado la Compañía y se ha vueltocon su familia a Portugal.

Aquella noticia hizo crecer mimelancolía. Soñaba con que llegarande nuevo las vacaciones, reunirmecon mis padres y sobre todo volver aver a María Luisa, pues ignoraba porqué los últimos domingos ni ella nisu madre, la tía Catalina, se habíanpresentado a la hora de las visitas.Sólo me consolaba una cosa:recordar el beso furtivo de mi primajunto al mar, y a ratos mirar aquellaestampa del padre Doreste, donde

debajo del Corazón de Jesús se leía:«En vos confío». No sé por qué, peroya entonces me preguntaba si la vidano sería una ininteligible mezcla demisteriosos e inalcanzables amores.

3. Primer amor, primerdolor

Si hay que trazar una líneadivisoria entre la adolescencia y lajuventud, ésa estuvo marcada sinduda en mi vida con eldescubrimiento del dolor. El niñovive, siempre que le toque gozar deuna infancia feliz y acomodada comoera mi caso, en un paraíso custodiadopor sus padres donde todo su mundose reduce al estudio y el juego. En la

adolescencia se rompe la crisálida ycomienza a resquebrajarse ese orden,a estallar el contraste entre lossueños y deseos, la realidad y losideales.

Quizás el confín, línea ofrontera la trazó en mi caso la escenaa la que había asistido furtivamenteaquella noche lluviosa en la sala devisitas del colegio. Allí descubrí porprimera vez el lado sombrío deluniverso, la complejidad de la vida,la difícil distinción entre el bien y elmal, el odio, la envidia, los interesesque intempestivamente, como un

ladrón, pueden arrancarnos todo enun instante: el hogar, las posesiones,la honra, la patria.

Al mismo tiempo fue unepisodio que me hizo perder lainocencia, mi fe en la bondad de laspersonas. Aunque instintivamente,como es lógico, me inclinaba a favorde mis profesores, pues los conocíade cerca, una y otra vez mepreguntaba, pese a las explicacionesdel padre Doreste, quiénes eran losbuenos y los malos en aquellatumultuosa historia de jesuitasportugueses camino del destierro.

El verano del año sesentapalpaba nervioso una y otra vez elbozo que apuntaba sobre mis labios,imaginando qué pensaría María Luisade mi casaca y calzones nuevos deraso verde, que me habían regaladomis padres por mi santo, cuando losdos caballos del carruaje que nostraía de La Coruña a mi hermano y ami relincharon en la puerta de nuestrafinca.

Salió mi madre a recibirnosmuy cariñosa, como siempre,haciéndonos toda clase de preguntas.Pero mis ojos brujuleaban ansiosos

en busca de María Luisa y la tíaCatalina.

—No han venido, hijo. Este añose retrasarán un poco.

—¿Por qué, mama?—Cosas de la niña. Ya se ha

hecho una mujer, Mateo. Y lasmujeres tienen otras preocupaciones—respondió mi madre, enigmática.

Sin María Luisa y la tíaCatalina, Villa Sabela no podía serlo mismo. Todo me parecía mástriste: las mañanas en la playa, losjuegos con Javier, las comidas ycenas sin aquellos ojos cómplices

donde reposar la mirada entre loscomensales.

Mi prima tardó dos semanas enpresentarse. Estaba leyendo en lacama cuando oí el carruaje en eljardín. Me asomé y la vi bajar delcoche. Parecía flotar dentro de unvaporoso vestido blanco de encaje,tocada de una ancha pamela en elmomento de posar su pie en tierra yabrir con elegancia su sombrilla.Tras ella salió la tía Catalina, tanguapa como siempre, mientras elgriterío de mi madre y el servicio lesdaban la bienvenida. Extático, las

contemplaba como una aparición,aunque un mal presentimiento mehizo tragar saliva: aquella joven quevenía a pasar unos días a casa no eraya mi María Luisa.

Lo percibí en el besoprotocolario que me dio, con esadejadez con que las mujeres doblanla boca para abandonar la mejilla enapenas un roce, como si más quebesar hicieran una rutinariaconcesión de su rostro. En cambio latía Catalina era la de siempre.

—Dime, Mateo, ¿cómo te va elcolegio? Ya te quedará poco para

terminar, ¿no? ¿Tienes decidido quévas a estudiar?

—Yo siempre quise ser marino,como el tío. Pero mi padre estáempeñado en que estudie leyes en elColegio Imperial de Madrid. Dicenque así estaré más cerca de ellos.

Desde aquel día espiaba a miprima como a un ser de otro mundo,inaccesible, intocable, como si sehubiera vuelto de cristal. Ellalevantaba los ojos soñadores yausentes con un estudiado gesto decondescendencia y desprecio.

—¿Qué le pasa a María Luisa,

Javier? ¿No te parece muy distinta?Javier, con el que acababa de

jugar a la pelota, rio sudoroso.—¿Por qué te ríes? ¿Sabes

algún secreto?—Sí, pero no puedo decírtelo.—Venga, Javier. Si me lo

cuentas, te regalo el plumier que tegusta tanto.

Mi hermano, ante aquelgeneroso ofrecimiento, no se hizo derogar.

—Vale, pero no se lo digas anadie, ¿eh? ¡María Luisa tiene novio!—me soltó al oído como un mazazo y

se fue corriendo.Se me nubló la vista y algo se

desgarró en aquel instante en mimundo interior. Como si de prontome hubieran sajado de un navajazo elcordón umbilical que me unía alpaisaje, al mar, a la vida y lossoleados días del verano. Mi castillode naipes, ornado de caballosblancos y princesas de cuento, sederrumbó en un santiamén, cual sihubiera despertado con un jarro deagua fría. Todo comenzó a volverseromo, demasiado obvio. Ni el árboljunto a la alberca, ni el merendero, ni

el camino hacia el mar serian ya lomismo.

Me costó tiempo asumir lanueva situación. María Luisa y yoteníamos la misma edad, pero, comodecía mi madre, las chicas nos llevanla delantera. Había perdido aquellafrescura adolescente y ahora semovía como una actriz, con gestosestudiados de damisela de sociedad.Al cabo de un tiempo supe quién erael afortunado. Escondido tras un setosorprendí a la tía Catalinacontándoselo a mi madre entresorbos de té con azucarillos.

—Mira, no sé cómo decirte. Laniña es aún muy Pero yo soy viuda yél es un muchacho de buena posición.

—¿Quién es?—Se llama Pierre, un ingeniero

francés que ha venido a La Coruñaeste año para lo de las obras delpuerto. Te encantará. Un jovenfinísimo, de muy buena familia. Supadre tiene entrada en Versalles. Y,qué quieres que te diga, estánforrados de dinero. Lo conocimos enla Sociedad de Amigos, ya sabes,donde es de buen tono chapurrearfrancés. Él desde el primer día se

quedó extasiado con María Luisa.—La verdad es que tu hija,

Catalina, está preciosa. Puedeaspirar a lo que quiera. Y ademássiempre la vistes de ensueño. Hehablado con Rogelio a ver si puedeconseguirle algo en Madrid, pues laniña se lo merece. Como sabrás, a mimarido le han mantenido su puesto enpalacio. Así que a ver si puede haceralgo.

En aquel momento apareció lasusodicha, atusándose una pelucablanca que lastimosamente ocultabasu hermoso cabello rubio. Además

había empolvado su piel sonrosada yse había pintado un lunar junto a laboca.

Lo peor es que no tenía conquién explayarme. Mi hermanoJavier se hubiera reído de mí. A latía Catalina no se lo iba a contar, yde mis padres me sentía demasiadolejos, como si fueran desconocidosseñores inasequibles de aquelpequeño imperio del verano.

«Hablaré con el padre Doreste—me dije—. Seguro que él meentenderá». Y a la primera ocasiónque tuvo el cochero de acercarse a

La Coruña para hacer recados, con elpretexto de ir a buscar unos libros alcolegio, me presenté en el cuarto demi director espiritual.

—Me sorprendes con el pie enel estribo. Esta tarde me voy aVillagarcía de Campos, a hacer losejercicios espirituales de este año.¿Qué te trae por aquí, Mateo?

Me eché a llorar con tantaamargura, pena y rabia contenida queDoreste sacó un pañuelo y me pusola mano en el hombro.

—Venga, hombre, siéntate ycuéntamelo todo.

Le vacié mi alma y el cúmulo dedudas de imberbe enamorado,incierto de que pudiera comprenderuna historia, donde andaba por mediouna mujer, o sea el «pecado» enpersona. El jesuita en cambio sonrió.

—Mira, Mateo, lo primero detodo, no te preocupes. Te ocurre algoque suele suceder casi siempre conel primer amor. Lo que a ti te pasa leha pasado a casi todo el mundoalguna vez, y es que aún estásestrenándolo todo. Has vivido hastaahora protegido, dentro de unafamilia bien situada y poderosa, a la

que no le falta de nada. Eres ademásun muchacho muy sensible y quizásun poco solitario, con un alma sindefensas, al albur de los vientos quevan y vienen. Tus penas hasta hoyeran sólo fruto de la melancolía. Porprimera vez las circunstancias de lavida han venido a desbaratar logrosque creías intocables, sagrados. Peroes así, el dolor, la limitación tambiénforman parte de nuestro andar por elmundo. No te inquietes, hijo. Estopasará, ya verás, acabará sirviéndotecomo otras muchas experiencias parecrecer, para madurar.

—¡Pero, padre, yo sigoenamorado de ella! —respondí conun sollozo.

Doreste se rascó la ampliaentrada.

—¡Ah, el amor! El amor esgrande, Mateo; mucho más que lo quepodamos anhelar cada uno denosotros. Ahora es para ti una mujerconcreta llamada María Luisa. Todotu mundo es ése, nada más. Sólo hasabierto una ventana, pero el amor esmayor de lo que puedas imaginar. Suplenitud la tenemos dentro, aunquecarezcamos de espejo. De pronto el

amor que te habita ha resonado conun estímulo exterior. Esa muchacha ytú sois demasiado jóvenes. Y la vidaque tienes por delante es aún muylarga, hijo mío. Te esperan muchasexperiencias, bellas y duras, tambiénilusiones y desengaños. Pero no tepreocupes. Ya se presentará comopor encanto la mujer de tu vida, yo telo prometo, si es que no quieresseguir otro camino, que también esposible —dejó caer hábilmente eljesuita.

Por primera vez imaginé laposibilidad de seguir una vocación

religiosa. Pero en aquel momentodeseché la idea, obsesionado comoestaba con María Luisa.

El padre Doreste se enderezó elbonete y abrió una carpeta que teníasobre la mesa.

—A veces nuestros pequeñosdolores nos impiden ver conobjetividad y realismo los grandessufrimientos, las tragedias del mundoque nos rodea. Y éstas nos ayudan arelativizar las nuestras. Mira, Mateo,¿te acuerdas del padre Texeira, eljesuita portugués que llamó aquellamadrugada a la puerta del colegio?

Pues bien, a través de él tenemosnoticias de adónde han ido a dar consus huesos nuestros pobres hermanosde Portugal. Toma, toma y lee —metendió el cartapacio— mientrastermino una cosa.

En diez minutos me bebíaquellos papeles firmados por un talpadre Caetano, superior de un grupode expulsos portugueses. Mientrastanto, el padre Doreste abrió sudietario, donde escribía algunasanotaciones.

El texto, redactado con una letraa veces emborronada, olía a mar:

Querido P. Texeira:Me dirijo a Vuestra

Reverencia pidiéndole susanta bendición y santossacrificios y de todos esospadres, para exponerle laocasión y necesidad conque la hago, porque deesto os dará el portadormás cumplida relación,contentándome yo condecirle que la fuerza de lapersecución en Portugal

nos arrojó finalmente almar.

Espero que estacarta llegue a vuestropoder ya que se la pudeentregar a los jesuitas deAlicante. Hoy podemosdecir que el Decreto deexpulsión se ha ejecutadoen todo Portugal y hechoextensivo a los milquinientos jesuitas denuestra provincia, de loscuales yo voy con cientotreinta y tres, que