Padres ejemplares, padres traidores

-

Upload

jonathan-lopez -

Category

Documents

-

view

221 -

download

0

description

Transcript of Padres ejemplares, padres traidores

No

str

om

o

50

Bolaño, Roberto, Los detectives salvajes, Barcelona, Ana-grama, 2004.

Chávez Castañeda, Ricardo y Celso santajuliana, La generación de los enterradores, México, Nueva Imagen, 2000.

Fuguet, Alberto y Sergio gómez (comps.), McOndo, San-tiago de Chile, Mondadon, 1996.

hopenhayn, Martin, Ni apocalípticos ni integrados: aventuras de la modernidad en América Latina, Santiago de Chile, Fondo de Cultura Económica, 1994.

lipovetsky, Pilles, La era del vacío, Barcelona, Anagrama, 1986.

monsiváis, Carlos, Aires de familia. Cultura y sociedad en América Latina, Barcelona, Anagrama, 2000.

perus, Francoise (comp.), Historia y literatura, México, Ins-tituto Mora, 1994.

sChneider, Luis Mario, Ruptura y continuidad: la literatura mexicana en polémica, México, Fondo de Cultura Eco-nómica, 1975.

urroz, Eloy, La silenciosa herejía: forma y contrautopía en las novelas de Jorge Volpi, México, Aldus, 2000.

vv. aa., Más allá del boom. Literatura y mercado, México, Mar-cha, 1981.

vv. aa., Crack. Instrucciones de uso, México, Mondadori, 2004.

vv. aa., Palabra de América, Barcelona, Seix-Barral / Fun-dación José Manuel Lara, 2004.

yehya, Naief y Guillermo Fadanelli, “La literatura a la que estamos condenados”, en La pus moderna, núm. 1, diciembre de 1989 - enero de 1990.

yehya, Naief y Guillermo Fadanelli, “Moho, princi-pios básicos”, en La pus moderna, núm. 1, diciembre de 1989 - enero de 1990.

Bibliografía referida

1 mannheim, Problema, 1993, p. 213.

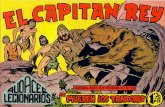

Padres ejemplares, padres traidores. El “68” del “86” y el “86” del “99” en los

movimientos estudiantiles de la unam

Víctor Muñoz Tamayo

Karl Mannheim en su ensayo “El problema de las generaciones”, plantea que: “El morir de las generaciones anteriores proporciona el olvido que se hace necesario para el acontecer social”.1 Este autor, sin embargo, no dio a la sucesión biológica una importancia central en la comprensión de las sociedades, como sí lo hiciera, a su juicio, la tradición positivista francesa y el romanticis-mo alemán, quienes habrían visto en ello, una constante que produciría ritmos calculables de la historia.

Mannheim, en cambio, entendió lo generacional como un problema sociológico. Para él, las generaciones son referencias que dan cuenta de una “posición” o “localización” histórico social, que otorga similitudes a quienes caben en ella. En esto no es determinante la consciencia de per-tenencia, lo que a su entender, coincidiría con lo que ocurre con las “posiciones de clase social”. Pero el sociólogo alemán añade un abanico de conceptos que atienden a los aspectos subjetivos de lo generacional. Aparte de la “localización”, plantea que existe una “conexión generacional” que señala la participación en un “destino común”: un vínculo entre los individuos de una “posición generacional” y los contenidos “espirituales” y “sociales reales” presentes en la contemporaneidad compartida. Estos aspectos “socio espirituales” de las “conexiones generacionales” no son unita-

Nu

do

s

51

rios, es decir, no se definen en una misma interpretación de realidad y apuesta histórica, sino que presentan diversas ideas, incluso antagónicas. Estas ideas específicas dan lugar a “unidades genera-cionales”: proyecciones, sentidos y apuestas que se debaten al interior de una misma problemática de cambio histórico. De manera que, si bien Mannheim asocia “la generación” a una “localización” estructural, ello se matiza en los conceptos de “conexión generacional” y “unidad generacional”, en donde son claves los posicionamientos, identidades e ideas de los sujetos.

Este artículo se centra justamente en el factor identitario de lo generacional, analizando tal problemática en dos generaciones políticas constituidas al calor de movimientos estudiantiles: generaciones tensionadas, no homogéneas, y conformadas por quienes participaron en los mo-vimientos del Consejo Estudiantil Universitario, Ceu (1986 hasta 1992) y el Consejo General de Huelga, Cgh (1999- 2000).

“El Zócalo nos esperó 20 años”. Identidad, memoria y conflicto en el ceu

El movimiento del Ceu surgió como respuesta a un diagnóstico y a una reforma universitaria pro-puestas por el Rector Jorge Carpizo. Tanto el diagnóstico “Fortalezas y Debilidades de la unam”, como la reforma, abordaban los temas de autofinanciamiento, ingreso y exámenes. Rectoría pidió que todos los estamentos formularan propuestas por escrito (lo que se le llamó Proceso de Con-sulta), luego de lo cual, un primer paquete de medidas se presentó en el Consejo Universitario (en adelante Cu) el 11 de septiembre de 1986. Entre sus puntos se contaban: limitaciones al “pase automático” del nivel Media Superior al Superior en la unam (sólo para los que concluyeran la Media Superior en tres años con un promedio mínimo de ocho); implementación de exámenes departamentales; aumento de las cuotas de especialización, maestría y doctorado; y aumento de cobros por servicios escolares.

Grupos de estudiantes se coordinaron para rechazar tanto el diagnostico del rector, como las reformas y el modo en que éstas se aprobaron. Éstos desconocieron el “proceso de consulta” y la aprobación de las reformas mediante un procedimiento de “obvia resolución” que permitió su validación inmediata. En lo que respecta a los fundamentos de los cambios, respondieron con el texto “La Universidad Hoy”, que ponía énfasis en las “causas sociales” de los problemas plan-teados, proponiendo salvaguardar una universidad de masas, gratuita, abierta a los grupos más postergados y democrática. El 31 de octubre le dieron una orgánica definitiva a su movimiento. Inspirados en un referente anti autoritario que en 1966 luchó por la conquista del ahora limitado “pase automático”, llamaron a su coordinación (representantes de 25 escuelas y facultades de la unam electos en asambleas) con el mismo nombre que aquella orgánica de los sesenta: Consejo Estudiantil Universitario (en adelante Ceu).

El Ceu pidió la derogación las medidas y se manifestó a favor de una reforma que abordara los programas de estudio, los métodos de enseñanza, las condiciones laborales de los maestros, las condiciones de estudio de los alumnos y el sistema de gobierno universitario. Entre noviembre y diciembre de 1986 realizó masivas movilizaciones exigiendo un Congreso Universitario Resoluti-vo, propuso que se realizara un diálogo entre representantes del Ceu y representantes de la auto-ridad y pidió que éste fuera trasmitido por Radio unam. Esto último fue aceptado y entre los días 6 y 9 de enero de 1987, la posición del movimiento estudiantil accedió a mostrarse a la sociedad y en ello apeló a la racionalidad discursiva, a la legitimidad de su causa y a la ley y al derecho como herramientas para el bien común. Los voceros estudiantiles estuvieron acompañados de asesores

No

str

om

o

52

y maestros de la generación previa, aquellos que participaron del movimiento estudiantil anti au-toritario de 1968 y que, a decir de los protagonistas del Ceu, fueron “derrotados militarmente en la masacre de Tlatelolco” pero no en un “dialogo que exigieron y se les negó”. Los jóvenes ceuistas se sintieron herederos de aquella generación:

Nos considerábamos herederos del 68, porque éramos hijos, porque éramos alumnos. (...) Hay una foto con una manta que dice: “El Zócalo nos esperó 20 años”. (Andrea González, Ceu).

En la catarsis del debate se enfrentaron criterios como excelencia académica de individuos eficientes versus universidad desde y para la sociedad; la universidad como meta de individuos competitivos versus la educación como un derecho. Los estudiantes sentían que hablaban por la sociedad al igual que lo habían hecho los estudiantes movilizados en los sesenta. Pero el diálogo no produjo acuerdos, se tensaron las negociaciones y se llegó a la huelga, una huelga corta que terminó con la suspensión de las reformas y la convocatoria a un congreso resolutivo. El Ceu se mantuvo hasta tal congreso realizado en 1990 y protagonizó luego un conflicto durante el intento del rector Sarukhán de imponer cuotas en 1992.

Tras el fin del conflicto de 1987, muchos asumieron la experiencia del Ceu como un movi-miento triunfante. Pero esto no ocurrió en todos los estudiantes movilizados, pues dentro del Ceu había, al menos, dos grandes bloques en donde actuaban colectivos, redes y partidos políticos de izquierda. Por una parte, una tendencia en la que estaban los líderes más visibles de la organiza-ción, Antonio Santos, Carlos Imaz e Imanol Ordorika; y que contaba con la presencia influyente de militantes de grupos políticos, muchos de los cuales existían desde fines de los sesenta y se-tentas. Estaban, entre otras, las organizaciones “Convergencia Comunista 7 de enero” y “Punto Crítico” (marxistas leninistas, la primera escindida de la segunda), colectivos como “Rompan Filas” y “La Guillotina” (el primero escindido del segundo, de identidad anarquista) y partidos políticos como el psum (Partido Socialista Unificado de México, heredero del pC), prt (Partido Revolucionario de los Trabajadores, trotskista) y el mrp (Movimiento Revolucionario del Pueblo, maoísta). Grupos provenientes de tales organizaciones, se coordinaron fundando una tendencia que los unificó y que se conoció como “Corriente Hegemónica”, porque fue la que ganó las vo-taciones internas del Ceu.

Al mismo tiempo, se conformó otra corriente que coordinó militantes de otros grupos entre los que destacaban el “Buró de Información Política” Bip, y “En Lucha por el Socialismo” (Mar-xistas leninistas, el primero fusionado en el segundo junto a otros grupos) que se agruparon en una red que posteriormente se denominó “La Coordinadora”. Las diferencias principales entre una corriente y otra se daban en lógicas relativas a la toma de decisiones (“La Coordinadora” más orientada a la centralidad de una asamblea amplia o la valoración del activista como impulsor del movimiento, y “los hegemónicos” con una idea de organización articulada mediante represen-tantes de asambleas locales), concepciones distintas en torno al dialogo con las autoridades que se demostraban en los discursos y en las prácticas (“La Coordinadora” que defendía la continua consulta a las asambleas y “La Corriente” que en la práctica daba una independencia relativa o mayor autonomía de manejo político a las dirigencias) y un abanico de representaciones mutuas que, como definición de la “otredad”, reforzaban un “nosotros”. Entre estas representaciones mutuas se daba que los de “La Corriente” entendían que “La Coordinadora” no quería un movi-miento de masas sino uno de cuadros de activistas, que no tenían vocación democrática y que eran autoritarios “estalinistas”. Por su parte, “La Coordinadora” veía en “La corriente” una derecha

Nu

do

s

53

de la izquierda compuesta por jóvenes acomodados que llamaban la atención de los medios de comunicación y hacían de éstos sus aliados para construir los liderazgos: dirigentes divos (“Los Reyes Magos” Imaz, Ordorika y Santos) que a fin de mantener su protagonismo negociaban con rectoría a espaldas de la asamblea.

Cuando se votó el cese de la huelga en 1987, luego que el Cu manifestara en su sesión del 10 de febrero, que aceptaba suspender las reformas e ir a un congreso resolutivo, las relaciones entre uno y otro bloque terminaron con mutuas condenas que, como definiciones de la “otredad políti-ca”, fueron vitales en las definiciones del “nosotros político” y en las proyecciones de unos y otros actores. Los “hegemónicos” vieron en la actitud de rechazar el cese de la huelga, una herencia del dogmatismo de los años setenta, una “cultura de la derrota” que entendía que la izquierda sólo era consecuente si perdía. Tal percepción se acompañó de una auto representación de este sector que, desde la imagen del “nosotros herederos triunfantes del 68”; construía una serie de ideas fuerza y orientaciones asociadas a roles y lógicas de acción que, se entendía, debían componer una izquier-da mexicana. Entre estas ideas fuerza que articularon la perspectiva sociopolítica de la generación de cuadros surgidos del Ceu hegemónico, se pueden mencionar las siguientes afirmaciones:2

• El Ceu fue heredero del 68, le hizo justicia, hizo el debate publico que se le negó a dicha generación, interpeló a la sociedad y fue voz de ésta al igual que la generación sesentera.

• El Ceu rescató la democracia como valor al igual que los jóvenes del movimiento anti autoritario del 68.

• El Ceu se diferencia de la generación guerrillera de los setenta pues plantea que la lucha con argumentos en vez de armas, es posible. La democracia institucional es un camino y un fin para una izquierda política. La política, la negociación y el despliegue argumen-tativo son herramientas para lograr avances hacia una sociedad más igualitaria y justa.

• Es posible ser consecuentes y ganar, es decir, la derrota no es la única resultante de la consecuencia, por lo que la izquierda, desde los mecanismos democráticos, podía triunfar sin abandonar sus principios.

• Una política democrática reconoce a la otredad. Se valora la vocación democrática del Ceu, pues el Ceu dialogaba y es el diálogo democrático y plural la vía para lograr avances.

Con este piso interpretativo y valorativo, la generación política surgida del Ceu hegemónico, tuvo un recorrido común que partió con el apoyó a la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia (1988), la adscripción o simpatía activa en la formación del Partido de la Revolución Democrática (en adelante prd) en 1989; y en los noventa, el ocupar profesionalmente cargos en instancias de gobierno conquistadas electoralmente. Es decir, se optó por la inserción en una izquierda que tuviese como horizonte llegar a instancias de administración política formal y que valorara la democracia como un fin.

Ese fue el conjunto de ideas fuerza, representaciones y devenir generacional de parte de la generación política marcada por la experiencia del Ceu. Ahora, en lo que respecta a quienes par-ticiparon o simpatizaron del sector minoritario del Ceu, ocurrió que su configuración política y proyección tuvo como punto de partida una definición de la otredad ceuista que implicaba una acusación: la traición.

2 En base a 12 entrevistas en profundidad realizadas a dirigentes del Ceu.

No

str

om

o

54

Carlos, Imanol y Antonio estaban teniendo reuniones con las autoridades al margen del movimiento, eso se decía y se sabía. Entonces el Cu se reunió y tomó una decisión que era el acuerdo al que ya habían llegado este grupo de personas del movimiento con las autoridades, al margen de todas las discusiones del Ceu. El acuerdo consistía en que por el momento se suspendían las modificaciones a los reglamentos y se conformaba una comisión organizadora del Congreso Universitario (...) Después de esa reunión del Cu hay asambleas en todas las escuelas, los compañeros plantean que hay que levantar la huelga con eso, nosotros planteamos que no, que antes debiéramos establecer algunas cosas mínimas de cómo tendría que ser el congreso, garantizar que fuera democrático (...) (Ellos) ya se habían comprometido a que con eso se levantaba la huelga (...)y deci-den hacer una campaña para levantar la huelga y su campaña se basa en convocar a los no huelguistas a votar. (...) Hay una sensación en la masa huelguista de: fui traicionado. (Guadalupe Carrasco, Ceu).

Para los miembros de la tendencia del Ceu disconforme con el levantamiento de la huelga, los dirigentes de 1987 habían tenido reuniones secretas con rectoría y habían negociado un congreso sin garantizar que éste tuviera una representación estudiantil justa. Para este sector, la “traición”, se acompañaba de una lección que consistía en que ya no se podía dejar que dirigencias puntuales acumularan un poder de decisión en desmedro de la asamblea. Para evitar nuevas traiciones, se debía ser radicalmente horizontales, con dirigentes renovables; no se debía aceptar nunca más una propuesta de la contraparte si es que no quedaba todo absolutamente claro en el sentido de cómo lo deseaban los estudiantes; dialogar ya no debería ser negociar abandonando o flexibilizando aquello que se consideraba óptimo, es decir, había que ser absolutamente consecuente en las de-mandas, pues tales demandas se construían sobre valores intransables. Es decir, para la próxima oportunidad no había que dar ni un paso atrás.

“Ni un paso atrás”. Identidad, memoria y conflicto en el cgh

En 1997, una nueva reforma volvió a limitar el ingreso por pase automático, a la vez que fijaba tiempos de permanencia en la educación superior. En 1999, atendiendo a las presiones del Go-bierno Federal (que recogía recomendaciones del Banco Mundial), la rectoría de Francisco Barnés planteó incrementar las cuotas en la unam. El 15 de marzo de aquel año, en una reunión del Con-sejo Universitario en el Instituto de Cardiología, se aprobó el nuevo Reglamento General de Pagos (en adelante rgp) que implicaba, en síntesis: de 20 centavos que se pagaban en el nivel bachillerato y técnico, se pasa a 1300 pesos, y de los 20 centavos que se pagaban en licenciatura se pasa a 2100 pesos; las cuotas del postgrado serían fijadas por cada uno de los programas; y habría derecho a la exención del pago en determinados casos socio económicamente justificados.

Luego de tal aprobación, los estudiantes acentuaron las movilizaciones, estalló la huelga (20 de abril) y se presentó el petitorio del movimiento: abrogación del rgp, con la consecuente elimi-nación de todos los cobros (1); desmantelamiento de todo aparato represivo y de vigilancia en la unam y anulación de actas y sanciones contra huelguistas (2); Congreso Universitario Resolutivo (3); recuperación del calendario escolar tras fin de la huelga (4); derogación de las modificaciones al Reglamento General de Inscripciones y el Reglamento General de Exámenes, aprobadas en 1997 (5); y desvinculación de la universidad con el organismo privado: Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior, Ceneval (6).

La asamblea de representantes universitarios de las distintas escuelas se convirtió en el Con-sejo General de Huelga (en adelante Cgh) que operó mediante representantes renovables de las

Nu

do

s

55

asambleas. A medida que se desarrollaba la dinámica interna del Cgh, las diversas tendencias que giraban en torno a colectivos universitarios, se dividieron entre aquellos que exigían una defensa absoluta del pliego petitorio sin ceder a cualquier posibilidad diferente de acuerdo negociado; y quienes aparecieron más abiertos a interlocutar y establecer cambios de escenario que a su juicio pudieran constituir avances. Al mismo tiempo, mientras unos rechazaban la injerencia de partidos políticos al interior del movimiento, otros manifestaban tolerancia a su presencia y o influencia. También fueron claves las diversas valoraciones de la dirección de la pasada movilización del Ceu (traición para unos, ejemplo para los otros). Esta división de horizontes, lógicas y sensibilidades pasó a ser identificada y tipologizada como una división entre Ultras (los primeros) y Moderados (los segundos), tipologías que funcionaron como estigmas de los medios de comunicación, pero también como formas de nombrar la otredad y lo propio entre los huelgistas.

Al igual que en el Ceu de 1986, los dos bloques del Cgh albergaban orgánicas políticas. En el bloque “ultra” permaneció la corriente “En Lucha por el Socialismo” (en adelante, En Lucha), que se unió con otros colectivos y formaron el Bloque Universitario de Izquierda Bui. También estaban otros grupos que por su radicalidad se les identificó como “Mega Ultra”, en los que se contaba “Contra Corriente”. En el bloque moderado estaban colectivos de militantes y simpa-tizantes del prd como “Ceu Histórico” y “La Red”. También fue importante la organización Consejo Estudiantil Metropolitano Cem, que mantuvo coincidencias y divergencias con “ultras” y “moderados”.

Desde junio de 1999, una serie de propuestas de distintos actores universitarios fueron conti-nuamente rechazadas por un Cgh en donde los llamados “ultras” se impusieron. La primera fue la que en junio de 1999 vino de la propia rectoría y dejó las cuotas como voluntarias. A ésta siguieron muchas de diversos actores. Una de las más importantes fue la que hizo en septiembre un grupo de destacados académicos: la “propuesta de los eméritos”, consistente en suspender el rgp en su última versión con cuotas voluntarias hasta ser sujeto de discusión en foros junto con el resto de las demandas del Cgh, luego de lo cual las conclusiones del debate derivarían al Consejo Universi-tario que decidiría acorde con lo que concluyera el proceso reflexivo. Ésta también fue rechazada aduciéndose que no se ajustaba al pliego petitorio. Y es que, con el lema de “Ni un paso atrás”, el Cgh insistía en que no bastaba con suspender el rgp, sino que se debía “derogar el principio de las cuotas” y convocar a un congreso resolutorio que se garantizara democrático y que decidiera sin mediación del Consejo Universitario. Así, fueron pasando los meses y el movimiento se fue des-gastando en medio de pugnas en donde los apelativos de “Moderados”, “Ultras” o “Mega Ultras”, aparecían como insultos a un enemigo. Las asambleas se eternizaban hasta que quienes resistían el cansancio eran los que accedían a votar, se acumularon las salidas de quienes disentían de las posturas mayoritarias, cada vez eran menos los que permanecían al interior de las escuelas y se fue perdiendo el apoyo de la opinión pública, así como de intelectuales y académicos universitarios que, no obstante sus posturas contrarias a las reformas, eran críticos del accionar del Cgh.

En el mes de noviembre renunció Barnés y el nuevo rector Juan Ramón de la Fuente propu-so retomar el diálogo. Luego de varios encuentros en el Palacio de Minería, entre una comisión de rectoría y representantes del Cgh, se firmaron el 10 de diciembre algunos acuerdos en torno a un dialogo que resolviera sobre los seis puntos del petitorio. Pero al día siguiente, desordenes en una marcha frente a la embajada de Estados Unidos terminaron con estudiantes detenidos y se quebraron las negociaciones. Luego de días de disensos y de un dialogo entrecortado, el rector dio un giro y propuso una salida unilateral: realización de un congreso que considerara las demandas del Cgh; suspensión del rgp y de la relación con el Ceneval mientras el congreso

No

str

om

o

56

resolviera; permanencia de las reformas del 97 relativas a inscripción y exámenes hasta que fue-ran revisadas y sujetas a cambios en el congreso. Esta propuesta también fue rechazada.

Con la consigna de abrogación y no suspensión, el Cgh cerró nuevamente la puerta y el rector optó por una salida que incluyó a un nuevo actor: la policía. Efectivamente, De la Fuente aprobó su propuesta en un plebiscito en que ignoró al Cgh, luego de lo cual se produciría la entrada de la Policía a la Preparatoria Tres (1 de febrero 2000) y luego a la Ciudad Universitaria (6 febrero 2000). Con la represión y la violencia de Estado, la huelga que empezó el 20 de abril de 1999, ter-minó el 6 de febrero del 2000 con decenas de estudiantes que permanecieron meses prisioneros. El rgp de Barnés fue suspendido, en eso los estudiantes habían ganado, pero la victoria pírrica dejaba a un movimiento estudiantil profundamente dividido.

El 68 del 86 y el 86 del 99. La construcción identitaria del “nosotros generacional”

Tenemos, entonces, dos procesos muy diferentes. Por un lado, el movimiento del Ceu que tras una huelga corta se declaró ganador y el grueso de la sociedad lo vio como ganador, no obstante, doce años después, la mayoría de otro movimiento estudiantil lo consideró derrotado. Por otro lado, el movimiento del Cgh cuyas dirigencias terminan en la cárcel, sufre el escarnio de los medios de comunicación y un desprestigio de amplios sectores de la sociedad, no obstante, ni en el 2000 ni hasta la fecha se han efectuado el tipo de reformas de auto financiamiento universitario que proponía Barnés, con lo cual es sensato asumir que el movimiento tuvo un triunfo no menor. Es decir, se trata de historias en movimiento, experiencias que no concluyen con el fin de las movili-zaciones, sino que operan como puntos centrales en el análisis, las identidades y las apuestas de los actores estudiantiles que atienden a aquella memoria pasada para entender su presente y actuar en él. De este modo, ambas experiencias, por dispares que aparezcan, deben ser analizadas en forma conjunta, pues no podemos entender el Cgh sin comprender el Ceu y sobre todo, sin entender el Ceu que se construye en la memoria de los miembros del Cgh, el Ceu como representación de la generación previa que fue tan significativa para el Cgh como lo fue para el Ceu la representación del movimiento de 1968.

Ahondando en esto último, vemos que a lo largo del conflicto universitario de 1999-2000, los estudiantes habían comprobado empíricamente que el movimiento del Ceu no había bastado para detener definitivamente a insistentes reformas librecambistas, y por tanto, se había resentido la imagen que el viejo Ceu había proyectado del “triunfo posible” desde el diálogo, el despliegue argumentativo y la negociación. Por otro lado, la mayoría de los ex dirigentes del Ceu eran en 1999 cuadros del prd, varios ocupando cargos en el gobierno de la ciudad, a quienes se les atribuyó haber negociado, al inicio de la huelga, el dejar las cuotas como voluntarias, acción que deslegiti-mó a las corrientes estudiantiles más cercanas al prd como el “Ceu Histórico” y “La Red”. Todo esto fue percibido por algunos estudiantes como traición al lugar de resistencia de un movimiento social, traición que habría empezado con el levantamiento de la huelga en 1987 y que ahora se reafirmaría cuando la generación de dirigentes de los años ochenta actuaba desde el gobierno de la ciudad y la institucionalidad democrática formal.

Pero ¿quiénes eran las dirigencias del Cgh? La pregunta no es fácil porque el Cgh fue un orga-nismo que apostó a que el colectivo predominara por sobre el brillo de liderazgos particulares. No obstante, hubo voces que destacaron, argumentos que llamaron la atención y formaron opinión entre muchos estudiantes y también hubo una prensa que necesitaba “la nota” con la “frase del

Nu

do

s

57

líder” y para ello buscó líderes y de cierta forma los creó y proyectó como imágenes del huelguista. Si bien los huelguistas eran mayoritariamente estudiantes “chavitos” de bachillerato, preparatoria y licenciatura, hubo entre las voces que destacaron, muchos “veteranos” de batallas anteriores que tenían entre treinta y más de cuarenta años, y que seguían vinculados al mundo universitario. Aquellos entre los que se contaba, por ejemplo, quien fuera vocera del dialogo público de 1987, Guadalupe Carrasco, que cursaba su doctorado en 1999, ex ceuistas de línea radical ahora maes-tros asesores del Cgh como Alfredo Velarde y estudiantes como Leticia Contreras. Mientras estas voces que habían sido del Ceu radical de los ochenta, se encontraban en 1999 cerca del mundo es-tudiantil e insertos en sus redes de participación política, ocurría que el grueso de los ex dirigentes del grupo hegemónico de 1986 estaban en cargos del Gobierno del Distrito Federal (en adelante gdF) o internos del prd, como Carlos Imaz que fue presidente del prd del dF en esos meses y que venía de ser Coordinador de Participación Ciudadana y Gestión Social del gdF; Oscar Moreno que remplazó a Imaz en el mencionado cargo y luego fue, al igual que Antonio Santos, asesor directo de Rosario Robles (quien reemplazó a Cuauhtémoc Cárdenas como jefe de gobierno), por mencionar sólo algunos.

El punto es que en el Cgh, la voz de los “padres cercanos” del Ceu radical, esos aún presentes en las asambleas y las corrientes estudiantiles, pesó mucho más en el estudiantado movilizado, que la voz de los “padres lejanos” que estaban en el gobierno del dF. La imagen de la “traición” ceuista creció, se mezcló con la aversión a las estructuras piramidales y la desconfianza institucio-nal del zapatismo (consolidada por los incumplimientos de los acuerdos de San Andrés), y con la propia desconfianza respecto a rectoría (fundamentada en los desconocimientos de lo acordado en 1990). Se produjo, entonces, que ante la representación generacional que definía al “nosotros” como oposición a los que fueron hegemónicos en el 86, fue minoritario el reconocimiento de “pa-dres ejemplares” que hicieran las tendencias “moderadas” respecto a aquel Ceu. A la vez, ocurría que el Cgh se construía al calor de nuevas presunciones, rumores y trascendidos de prensa sobre negociaciones ocultas de algunos ex lideres estudiantiles del Ceu con rectoría y en coordinación con sus “hijos moderados”. El Cgh asumió mayoritariamente, entonces, que había que acabar con el ejemplo de los que “vendieron la huelga” en el pasado y que ahora buscarían influir para que la historia se repitiera. Había que ser una organización nueva, una generación nueva, entre los pares, los “nuestros” que sin importar que tuvieran veinte, treinta o cuarenta años, eran presentados sim-bólicamente como “lo nuevo” y por tanto “lo joven”. Había que ser un Cgh que hiciera historia construyéndose a si mismo renegando del movimiento anterior:

El Ceu tuvo dirigentes hegemónicos que eran tres. Y se generó una conciencia colectiva en el sentido de que este movimiento no podía repetir aquel esquema. (...) eso significó que ahora todo lo colectivo tenía un peso superior. (...) También estaba la preocupación de la traición porque aquellos tres se asociaron a eso, a una práctica de negociación con la autoridad al margen del movimiento (Higinio Muñoz, Cgh).

La idea de este artículo, como vimos, ha sido discutir el problema de la identidad en las ge-neraciones. No se buscó adoptar una definición universal de generación, sino especificar deter-minados contenidos de la problemática generacional mediante interpretaciones asociadas a un problema de investigación particular. Pero, no obstante se evita el universalismo de un concepto rígido, al mismo tiempo se apuesta por un determinado concepto que en su flexibilidad, de cabida al gran abanico de posibilidades en la constitución de referencias generacionales. Se entiende que en el concepto de “generación”, al igual que en el concepto de “juventud”, su eje es su carácter

No

str

om

o

58

de problema constante: el problema del recambio que ocurre a partir de, por un lado, el hecho biológico de los nacimientos, desarrollos y muertes de los seres humanos; y por otro, el proceso histórico cultural de la construcción de sociedad y diferenciación de roles, atributos y poderes de los sujetos. Es tal “problema de las generaciones”, como lo plateara Mannheim, y no una “natu-raleza de la generación” lo que constituye una herramienta lo suficientemente flexible, al tiempo que clarificadora, para el análisis de las sociedades desde una perspectiva etaria.

La referencia inicial a Mannheim tenía por objeto valorar el modo que éste desencializa la generación y la vincula con la sociología, considerando las subjetividades como referencias que especifican un concepto que en primera instancia aparece como aspecto estructural de “localiza-ción”. Interesa, por tanto, la apertura del problema generacional a la conciencia y a la identidad. No consideré pertinente tomar la propuesta de Mannheim como un modelo rígido de análisis a aplicar en tres niveles (localización, conexión y unidad generacional), pues su valor contemporáneo, a mi entender, lejos de ser un modelo y sus unidades, sería la apertura del campo de análisis de lo gene-racional a una realidad en donde las especificaciones identitarias pueden ser múltiples.

En relación a esto, dos aspectos se consideraron centrales en la óptica y la temática aquí abordada. Primero, el entender las generaciones como construcciones identitarias, formas de re-presentación y auto representación de los sujetos respecto a la complejidad social y epocal que vivenciaron a partir de sus periodos de juventud, en tanto momentos fundantes de su conciencia social e interpretación del mundo (la juventud como momento clave en la “estratificación de la vi-vencia”, diría Mannheim). Y en segundo lugar, el aspecto del “diálogo identitario de las generacio-nes”, es decir, el cómo las identidades construyen representaciones de la memoria que nombran a “los nuestros” y a “los otros”, y fundamentan perspectivas de acción y proyecciones desde tales valoraciones. Es decir, se plantea que aquellas imágenes que los sujetos tratados construyeron de las “otras generaciones”, conforman, a la vez, imágenes de un “nosotros generacional” claves para entender tanto los movimientos en sus contextos, como el tránsito existencial de sus prota-gonistas. En el caso estudiado, entender las “generaciones políticas” marcadas por experiencias en movimientos estudiantiles. Y es que los jóvenes de las generaciones siguen transitando como adultos, aún con huellas en sus vidas personales y proyecciones sociopolíticas, de lo que fueron sus experiencias pasadas. Huellas que se forjaron cuando identificaron “padres” que admirar o cri-ticar, imágenes amables o “parricidios edípicos” de un pasado que se proyecta como instrumento constante de construcción de historia e identidad.

mannheim, Karl, “El problema de las generaciones”, en reis (Revista Española de Investigaciones Sociológicas), núm. 62, 1993, pp. 193-244.

Bibliografía referida