Nuevo libro de Emilio González Ferrín · nestidad del autor, de la que da cuenta tanto...

Transcript of Nuevo libro de Emilio González Ferrín · nestidad del autor, de la que da cuenta tanto...

1

JUNIO 2018 | Nº 13

Las opiniones contenidas en el siguiente artículo sólo compromenten a sus autores y no constituyen posiciones oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

MINISTERIODE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEAY COOPERACIÓN

GOBIERNODE ESPAÑA

JUNIO 2018 Nº 13

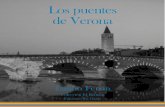

Cuando fuimos árabesNuevo libro de Emilio González Ferrín

Sergio Cuesta Francisco

ARTÍCULO

2

JUNIO 2018 | Nº 13

Franz Kafka decía que un libro puede ser un hacha para romper el mar helado en nuestro interior. En el caso de un ensayo de la enverga-dura de “Cuando fuimos árabes”, ese arma me-tafórica puede hacer saltar el pasado grabado en piedra de toda una sociedad. En este caso, la nuestra.

Emilio González Ferrín construye en “Cuan-do fuimos árabes” un “libro de libros”. Y ello porque en él enuncia y resume, a modo de largo prólogo, la temática que ha venido de-sarrollando en sus diferentes obras. Pero tam-bién porque “Cuando fuimos árabes” cubre transversalmente varios géneros y temáticas: autobiografía, teoría de la ciencia, historia, fi-losofía, historiología, teoría de las religiones… Es un libro de paradojas: pese a la complejidad y densidad de las ideas, su trama es adictiva; aunque el lenguaje es directo y claro, es inte-lectualmente muy ambicioso. Por encima de todos sus atributos, es un libro necesario para repensar nuestra historia y, a la luz de ella, pro-yectar una imagen de lo que España puede y quiere ser. Una imagen que redibuje también, tal vez, los contornos de nuestra política exte-rior. A continuación, expondré algunos de los puntos que trata el libro, aunque será imposible entrar en detalles esbozando un objeto tan po-liédrico. Al final recapitularé sobre lo expuesto para, con más fundamento, argumentar que es un libro útil. No solo un “buen libro”, sino un “libro bueno” que ayuda a superarnos como in-dividuos (más conscientes de lo que somos) y como sociedad.

La primera idea es la diferencia entre tres acepciones muy diferentes de la palabra “is-lam”, que es una palabra claramente polisémi-

ca. La primera acepción, y esta con mayúscula, es el “Islam” como “Islam-civilización”: dicho de otra forma, el complejo tejido cultural (con manifestaciones sociales, artísticas, vehicula-das en la lengua árabe…) que se despliega en el tiempo y el espacio y que a menudo ha interac-tuado y se ha entremezclado con otras culturas y civilizaciones. En segundo lugar, tenemos el “islam” como religión monoteísta, con fuertes lazos con el judaísmo y el cristianismo y cuya historia y recorrido no son tan monolíticos como su propia historia defiende. Por último, está el “islam” como realidad sociológica con-temporánea: como conjunto de países que han compartido la primera y segunda acepciones y

así. La comprensión activa de esta idea es un prerrequisito para entender a las sociedades islámicas contemporáneas y los problemas y desafíos que afrontan, al margen de su religión. Pero también para leer debidamente una par-te de nuestra historia que determina nuestra identidad. Este “olvido” deliberado de un vasto capítulo de nuestra propia historia no es ca-sual, sino que tiene que ver con la construcción historiográfica de determinado modelo de Es-paña, como luego veremos.

La segunda tesis que defiende González Fe-rrín tiene que ver con el estudio del “Early Is-lam”. Una vez más, el relato no se corresponde con la simplificación narrativa que la mayoría conocemos (acuñada por el propio Islam en una fase posterior). La visión tradicional está dominada por la pureza y la claridad y nos retrata un Islam que surge de una tradición judeo-cristiana, con la que rompe de forma nítida en el espacio y en el tiempo. Esta pers-pectiva, según nos va explicando González Fe-rrín, es una invención posterior, generada por la necesidad de dotar de un relato coherente, lineal y épico a los nacimientos de una religión configurada, ahora sí (en el momento en que se gestó el relato, a partir de los siglos IX-X) como netamente separada del judaísmo y el cristia-nismo. Pero en realidad, según González Ferrín no hay un “Corán” como tal hasta entrado el siglo IX. De hecho, los primeros textos referi-dos al nacimiento del islam-religión ni siquiera están en árabe, sino que son crónicas en latín, griego o siríaco. Del mismo modo, no hay una verdadera unidad política anterior al siglo IX (y con posterioridad, esta es muy discutible y se aleja del modelo del Imperio romano u otros imperios), como luego veremos.

que a menudo reúnen algunas características sociológicas comunes.

Ya esta primera diferenciación conceptual, en el fondo y en la forma (desde muy distin-tos ángulos) que se describe en el libro de González Ferrín, es un a priori fundamental para “repensar” lo islámico. Y no cabe duda de que su divulgación, de por sí, eliminaría mu-chas barreras mentales que existen a la hora de analizar el fenómeno “islam”. En Occidente parece predominar la voluntad simplificadora de querer hacer coincidir, donde quiera que se observa uno de estos conceptos de “islam”, a los tres, mientras que en absoluto es siempre

3

JUNIO 2018 | Nº 13

El islam nace pues en un contexto, el de la Alta Edad Media, rico en corrientes y “herejías” (desde el arrianismo al donatismo o al priscilia-nismo) de todo sesgo y calibre, por toda la geo-grafía de lo que había sido el Imperio Romano, tanto de Oriente como de Occidente. “No hubo una unidad previa islámica de la que emanasen, después, realidades parciales. Fue, al contrario: de una diversidad previa, acabaría resultando una relativa unidad religiosa y cultural”, insiste González Ferrín. El monolitismo y los dogmas del islam como religión cerrada son, por tanto, algo que vendrá siglos después, y que de todos modos sigue ofreciendo un perfil irregular, se-gún las corrientes (chií, sunní), las escuelas, los lugares geográficos y los tiempos.

En tercer lugar, y esto ha convertido el libro en polémico, el autor cuestiona la conquista tal y como se ha venido estudiando. Frente al re-lato binario “conquista-reconquista”, González Ferrín vuelve sobre la abundante historiografía marginada de quienes, como Américo Castro o Emilio García Gómez, han defendido no una historia de lo que el Estado “España” llegó a ser a partir de su configuración en la Edad Moder-na, sino de lo que en el territorio hoy llamado “España” ha acontecido a lo largo de la histo-ria. Y así descubrimos, de la mano de González Ferrín, que fue precisamente un emir omeya y no un Rey visigodo el primero en utilizar el título “Rex Hispaniae”, y que la supuesta “in-vasión” no fue brusca sino paulatina. Él habla de “red de conquistas” sin cabeza previa; un fenómeno que no empezó probablemente, por la ocupación militar, sino por el avance cultu-ral de una civilización que con la lengua árabe como estandarte y las rutas comerciales como sustrato económico se fue imponiendo a tra-

que Alfonso X El Sabio tiene de España, y, so-bre todo, según los argumentos que proporcio-na González Ferrín, está muy lejos de la visión que los habitantes de la España de la época tenían de sí mismos y de su entorno.

Otro mito desmontado por el autor es el del salafismo y sus orígenes, una ideología hoy fus-tigada por su degeneración radicalizada, pero que en sus orígenes aspiraba a un renacimiento árabe en la misma línea que los primeros nacio-nalismos europeos, con los que coincide crono-lógicamente, y que luego se fue desdibujando. El objetivo inicial de algunos de sus fundadores, intelectuales europeizados, era un fin universa-lista, reformista y social, ni cerrado, ni integris-ta, ni religioso. Así, en el salafismo, como en los orígenes del Islam, el relato interno ha acabado constituyendo lo que González Ferrín califica de “castillo de naipes mitológico”, que nada tiene que ver con la realidad.

Por último, y como tema no menor, el autor nos traslada (a veces de forma implícita y otras soterrada) la pregunta de por qué en España hemos elegido un determinado relato, el de la reconquista y la identidad nacional-católica, unitaria, monocromática, que podía tener un sentido político en los albores de la Edad Mo-derna, pero que los hallazgos históricos y ar-queológicos han ido cuestionando y que tam-poco cumple hoy una función social unívoca. Al contrario, a lo largo de su larga carrera como docente universitario e investigador, Emilio González Ferrín da cuenta de la sorpresa de otros países europeos ante el “abandono” académico, histórico, social y político al que España, en términos generales, ha relegado a

vés de las ciudades costeras por gran parte del Mediterráneo. Algunos ejemplos del autor son contundentes. Frente al argumento de quienes hablan de ocupación por la presencia de res-tos numismáticos hallados en nuestro suelo en el siglo VIII, contrapone monedas también en árabe presentes mucho más lejos, en la Ingla-terra de la época, precisamente por el prestigio de las rutas comerciales y las cecas orientales, sin que por ello nadie haya planteado nunca en serio la hipótesis de una ocupación árabe de Gran Bretaña. Del mismo modo, las “razzias” de moros (en el sentido de norteafricanos) en España es algo de lo que hay constancia desde tiempos de los romanos, sin que ello constitu-yera una “invasión” exactamente, en el sentido contemporáneo del término.

Ligado a este argumento, superador de la dicotomía conquista/reconquista, González Ferrín postula que la pretendida unidad de un califato omeya gobernado de manera centrali-zada y jerárquica desde Damasco corresponde a una quimera y nunca existió (un Damasco por cierto en el que, a mediados del siglo VIII, la clase alta aún se expresaba en griego, no en árabe). Del mismo modo que la existen-cia de un “Corán” unitario desde tiempos del Profeta forma parte de un relato, sin que haya una realidad fáctica que lo apoye (todo lo que queda son “hojas” de ese supuesto Corán, que bien pudieran constituir documentos aislados sin conformar un libro), también la idea de un “imperio árabe” unitario desde tiempos de Ma-homa se aleja, según el autor, de la realidad. A su vez, la reconquista española solo arranca realmente a partir de que Fernando III el Santo genere esa dialéctica. Está ausente de la visión

4

JUNIO 2018 | Nº 13

Al-Andalus y por tanto a ocho siglos de nues-tra propia historia. Sorpresa tanto mayor cuan-to que los beneficios cuantitativos (por vía de una mayor explotación turística, artística…) y cualitativos (de influencia y “hacer de puente” con el mundo árabe) de una profundización en ese pasado podrían ser pingües.

Me gustaría retomar en la conclusión algu-nas de las ideas del prólogo. Como el lector de esta reseña habrá descubierto, el libro, aunque con tema unitario, es muy ambicioso y nada repetitivo. Es más difícil dar cuenta en estas breves líneas de lo ameno que puede llegar a ser: esa es una sorpresa que queda para su lectura. También sorprende gratamente la ho-nestidad del autor, de la que da cuenta tanto

contra-argumentos sobre los distintos puntos. Algo que, por otra parte, se puede solucionar acudiendo a la lectura del resto de la obra de Emilio González-Ferrín y a otros autores. Sería ideal en futuras ediciones incluir una bibliogra-fía recomendada al final del libro.

En suma, la lectura de esta obra adelantaba que es “útil”. Y ello es así porque puede con-tribuir a un bien social en España: que se em-piece a tomar la “islamología” en serio, y que se emancipe de los debates de opinión en los que todos se postulan como expertos, sin serlo. Porque, como nos insiste el profesor González Ferrín, criterio que comparto, “no todo es opina-ble”. Así, esta obra es necesaria para recuperar todo un eje de nuestra historia (el Andalusí) del

que, por sus hitos científicos, filosóficos y lite-rarios, podemos estar orgullosos. En la narrati-va de lo español, no tenemos por qué caer en la trampa absurda de saltar de Covadonga a los Reyes Católicos. Ya en el siglo XIX, Menéndez y Pelayo, poco sospechoso de “posmoderno”, alertaba del riesgo de que los libros y manuales de historia de nuestro país minusvaloraran el in-flujo “de árabes y judíos” en la cultura de España y de Europa. La tendencia desde entonces se ha hecho fuerte, con algunas excepciones. Gonzá-lez Ferrín nos da las herramientas intelectuales para desandar ese camino y volver a descubrir quiénes somos.

el exhaustivo capítulo que relata su currículum investigador y sus peripecias vitales, como la abundancia de juicios de valor explícitos que jalonan sus páginas. También sorprenderá al lector el firme andamiaje científico del libro, con todo un capítulo dedicado a la Filosofía de la Ciencia aplicada a las ciencias humanas, en un lenguaje comprensible para el gran público. La definición y puesta en valor que se hace de la “historiología” es algo extrapolable a muchas otras lecturas y es una herramienta que sigue siendo relativamente desconocida para el gran público. La única crítica que parece pueda eri-girse contra el libro viene precisamente de su ambición: es tal la cantidad de temas trata-dos, que a veces (inevitablemente) falta una dialéctica más profunda, con argumentos y