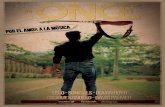

MAPUCHETIMES N°4

-

Upload

mapuche-times -

Category

Documents

-

view

223 -

download

2

description

Transcript of MAPUCHETIMES N°4

En el CENSO 2012 responde a tuorigen con orgullo: "Soy Mapuche"

compañado por la PrimeraDama, Cecilia Morel, el Presi-dente de la República, Sebastián Piñera recibió en su

hogar a la primera censista que dioinicio al mayor levantamiento estadístico del país, en la comuna de LasCondes. Hablamos del XVIII Censode Población y VII de Vivienda 2012,que tendrá lugar durante los mesesde Abril, Mayo y Junio. Por primeravez en Chile habrá un despliegue demás de 14 mil personas capacitadasy contratadas por el Instituto Nacionalde Estadística (INE), que trabajaráncomo supervisores, encargados delocal y censistas, en un operativoinédito a nivel nacional, que se desarrollará durante los meses de abril,mayo y junio.

El jefe del Estado quien contestólas 42 preguntas que contiene el cuestionario censal, destacó que estosresultados permitirán para mejorarla calidad de vida de todos los chilenos. “Quiero pedir a todas las chilenas y chilenos que durante estos tresmeses, cuando golpee su puerta uncensista o una censista la reciban concariño, la dejen entrar con confianzay respondan las preguntas con totaltranquilidad”, afirmó el PresidentePiñera.

Por su parte el titular de la carterade Economía, Pablo Longueira des-tacó la inclusión de nuevas preguntasque se adaptan a la realidad de nuestro país, “Este es un censo que hasido trabajado con mucha rigurosidad, pensando en la gran importanciaque posee la información que se recaba en el mayor levantamiento estadístico de nuestro país. Cada unade las 42 preguntas han sido cuidadosamente elaboradas por la comi-sión censista que me toca presidircomo Ministro de Economía, teniendo claro que estos datos serán la clavepara la creación de las políticaspúblicas de los próximos años”.

Cabe destacar que en esta nuevaversión, el cuestionario que se trabajóen conjunto con diversas organizaciones sociales, ministerios y servicios públicos, incluye nuevas temáticas relacionadas con el medioam-biente, la convivencia con parejas

A

Desde el 9 de abril de este año y hasta junio se estará desarrollando el CENSO2012. Sucuestionario incorpora dos preguntas de vital importancia; una relacionada con la "pertenencia"a un pueblo originario y la otra con el uso y vigencia de las lenguas indígenas.

del mismo sexo, uso de internet eidiomas, entre otros. De la mismaforma, incluye además una preguntarelacionada con la pertinencia étnicade la población y si habla o no algunade las lenguas indígenas existentesen Chile. Ambas preguntas resultande vital importancia para las comunidades y organizaciones indígenasdel país, toda vez que serán determinantes a la hora de formular políticaspúblicas en la materia.

Asi lo cree al menos la Red porlos Derechos Educativos y Linguisticos de los Pueblos Indígenas, queha realizado un llamado a la pobla-ción indígena del país, sobre todomapuche, a reconocer su origen étnico con orgullo, visibilizando ademásel uso de sus respectivas lenguas. Yes que el CENSO 2012, por 1ª vez

consultará acerca del uso de las lenguas indígenas en el país: "¿En queIdioma puedes tener una conversa-ción?". 4 de las 8 opciones de respuesta corresponden a una lenguaindigena, Aymara, Rapa Nui, Quechua y Mapudungun.

Para la Académica de la USACHy Lingüista mapuche Elisa Loncon,Coordinadora de la RED EIB, responder adecuadamente esta preguntaes muy importante. “Creemos quetodos los hermanos y hermanas indígenas y ciudadanos en general, debentomar conciencia de que el CENSO2012 entregará un dato concreto y apartir de este se generarán políticasde Estado, que repercutirán en todosnosotros”, indicó.

"Hemos constatado la gran demanda del uso de los idiomas origi

narios en diferentes instituciones, yasea por personas que adscriben a lospueblos o que no son indígenas. Algunos estudios oficiales también dancuenta de este interés, el cual va enascenso. Observamos un empoderamiento respecto a las lenguas, la gen-te demanda las lenguas en diferenteslugares", agregó Loncon.

A juicio de la lingüista, se esperaque el CENSO 2012 “recoja fielmente la información respecto a la vigencia y uso de los diferentes idiomasoriginarios, no sólo en las comunidades rurales, también en la ciudad, ycon los no indígenas que están aportando a la recuperación de las lenguasmediante el aprendizaje de las mismas”.

No da lo mismo la pregunta

Según datos del CENSO 2002,del total nacional el 4,6 por cientoreconoce pertenecer a una etnia, osea, 692.192 personas son indígenasen Chile. Lo relevante es destacar elobjetivo de la pregunta efectuadadurante este último CENSO, la queapuntaba a identificar la pertenenciaa alguna de los ocho pueblos reconocidas en la Ley Indígena: mapuche,aymara, rapa nui, atacameño, alacalufe, colla, quechua y yamana. Adiferencia del Censo anterior, la pregunta y su correspondiente respuestabuscaban -a juicio de las autoridades- despejar cualquier duda respecto dela “pertenencia” o no a una etniaindígena. Sin embargo, esto fue calificado por las organizaciones ma

hay censistas que no leen todas lasalternativas y, simplemente, preguntan si uno es católica o evangélica,en virtud que hay muchos hermanosy hermanas que sólo profesan la espiritualidad mapuche”, dijo el dirigente cuya comunidad fue censadaen la segunda mitad del mes de abril.

A juicio de la concejala de Lumaco, Sofía Painiqueo Tragnolao, estasituación dejaria al descubierto lanula preparación en el ámbito intercultural de recibieron los censistasque están trabajando en las comunidades de parte del INE. “Aquí haymala intención, porque el gobiernono se preocupó de preparar bien alos censistas, pese a que el Convenio169 de la OIT es claro respecto dela buena fe que deben tener las consultas que involucren a los pueblosoriginarios. Los mapuche tenemosnuestra propias costumbres religiosasy no nos pueden catalogar antojadizamente de católicos o evangélicos”,acusó la concejal.

Cerca del 40 % de la poblaciónde Lumaco es de origen mapuche,es decir, más de 5 mil habitantes, yen la actualidad existen más de 60comunidades y 27 machis en todo elterritorio comunal, lo que la convierteen una comuna de alta concentraciónmapuche. “Por eso es grave lo queocurre. Esperamos que el INE corrijaesta situación, porque la base fundamental del pueblo mapuche es nuestra espiritualidad y el estado no lopuede negar”, finalizó Ramón Llebul,presidente de la Unión de Comunidades Mapuche.

Mientras más se pregunte, mejor

De los 20 países de América Latina 15 han realizado el censo de laronda del 2000, de los cuales 13 deellos han incorporado al menos unapregunta para la identificación étnica.Solamente Bolivia y Guatemala incorporaron tres preguntas que captanla auto-identificación, la lengua materna y el o los idiomas que habla lapersona. Cuatro países, Ecuador, Mé-xico, Paraguay y Venezuela, han implementado dos preguntas, auto-identificación y lengua hablada, aunque Paraguay realiza la pregunta anivel de hogar. El resto de los paísesde la región solamente incluyeronuna pregunta, relativa a la autoads-cripción.

No obstante, el disponer de másde una pregunta permite un mayoralcance en dos sentidos: mejorar lamedición del volumen de poblaciónindígena y establecer subcategoríasal interior de la misma, ya que setrata ciertamente de una poblaciónheterogénea, no solamente conrelación al pueblo o nacionalidadespecífica. A modo ilustrativo, loscasos de Ecuador, Guatemala yMéxico muestran que entre las personas que declaran pertenecer a ungrupo indígena, entre un 65% y 80%además hablan una lengua nativa,mientras que aquellos que no pertenecen solamente el 0.5% al 2.5%declaran hablar una lengua indígena.

Con esta información es posiblerealizar algunas inferencias o hipóte-sis acerca de aspectos relevantes talescomo la pérdida de la lengua originaria o bien su avance en sectoresno necesariamente indígenas de lasociedad. En el caso de Bolivia, esinteresante notar que entre las personas que declararon que no pertenecena un grupo indígena, un 21.4% hablauna lengua nativa, sea kichua, aymarao guarani. Un caso particular es elde Paraguay, puesto que la lenguaguaraní es, junto con el español, idioma oficial. De hecho, el censo paraguayo reveló que cerca del 87% delos paraguayos hablan guaraní y nonecesariamente se consideran indígenas. No cabe dudas que el reconocimiento y la oficialización del guaraní como lengua oficial del Estadoes una de las causas de su fortalecimiento y avance, de manera transversal, al interior de la sociedad paraguaya.

¿Será algún día en Chile lenguaoficial el mapudungun? Es el sueñode la RED EIB. "La lengua está enel corazón de la gente mapuche, esparte de su identidad y derechos colectivos, la gente quiere ver reflejadosestos derechos en las decisiones quese tomen respecto a la lengua, poreso es necesario ampliar la participa-ción y porque tienen todo el derechode soñar y compartir esos sueños",señala Elisa Loncon. A no desaprovechar entonces la oportunidad queofrece al Pueblo Mapuche el CENSO2102 en la materia.

puches como un "genocidio estadistico" , al desaparecer sobre 320 milmapuches respecto del anterior CENSO del año 92', que cifró el total en928.060.

"¿Se considera perteneciente aalgún pueblo indígena? ¿A cuál pertenece?", es la pregunta referida aidentidad indígena presente en elCENSO 2012. Y las opciones son .1. Mapuche 2. Aymara 3. Rapa Nui4. Likan Antai 5. Quechua 6. Kolla7. Diaguita 8. Kawésqar 9. YaganoYamana 10. Otro (especifique). Eltenor de la pregunta no estuvo exentode polémica. En un comienzo, lapropuesta del gobierno era incorporaridentidades territoriales mapuches,tales como la Pehuenche, Lafkenche,Huilliche e incluso la identidad Chilota, como pueblos indígenas separados del Mapuche, lo que fue rechazado por las organizaciones y comu-nidades, que acusaron un intento poratomizar al pueblo mapuche y reducirlo a su más mínima expresión.Dicha protesta fue atendida por lasautoridades del INE, quienes finalmente optaron por no subdividir laidentidad mapuche.

Al CENSO 2012 también se inte-gró una pregunta relacionadas conreligión y que incluye entre las opciones la "espiritualidad indígena".Si bien un avance, dirigentes mapuches han denunciado que numerososcensistas han omitido dicha alternativa al formular la pregunta. JaimePainiqueo Paillali, vocero de la comunidad Reiman Pinolef de Lumaco,aseguró que “de manera arbitraria

Ministro Lavin mira el modelo de Canadárespecto de pueblos indígenas

n la localidad de Icalma, unpequeño pueblo fronterizo dela IX Región, el ministroJoaquín Lavín se reunió el 13

de abril con cerca de 500 mapuchesy pehuenches provenientes de Chiley Argentina, para conocer experiencias de autogestión territorial yeconómica mapuche.

La presencia del ministro dabacuenta del interés del gobierno pordar un giro en la política frente a lasetnias. Su “autogestión”, acotada alos límites que establecen las leyes,es un tema que se viene explorandodesde hace meses al interior del gobierno.

El modelo que mira Lavín paraimplementar en la relación con lospueblos originarios es el de Canadá,adonde se trasladará en junio parajuntarse con autoridades y comunidades indígenas, y conocer en terrenola experiencia de ese país. La ideadel gobierno es comenzar emulandola administración de parques nacionales en lugares donde histórica-mente han vivido familias indígenas.

El viaje, que financiará el BancoInteramericano del Desarrollo (BID),contará con la presencia de parlamentarios y representantes del mundoindígena. La comitiva se va a reunircon representantes indígenas canadienses y miembros del Ministeriode Asuntos Indígenas, en momentosen que La Moneda apuesta a tomarla ofensiva en la cuenta que realizará

E

El ministro se encuentra explorando la idea de la “autogestión” de los pueblos originarios.

El histórico reconocimiento a maories en Nueva ZelandaAconteció en 2008. En aquella ocasiónel gobierno de Nueva Zelanda firmóun histórico acuerdo con el puebloMaorí, que no sólo significó la resti-tución de una importante porción deterritorio para este pueblo, sino queademás fue el paso más trascendentalque esta nación ha dado en el caminode la reconciliación interna. Con elacuerdo los maories recuperaron 176mil hectáreas de territorio.

El acuerdo fue firmado por representantes del gobierno neozelandés yde siete tribus maoríes e incluyó unacompensación equivalente a US$319millones de dólares en tierras forestales,ubicadas en la Isla Norte del país.

el Presidente Sebastián Piñera anteel Congreso.

La población indígena en Canadáes de aproximadamente 1,1 millónde personas, de un total de 33 millones de habitantes. La convivenciacon las naciones de ese país -repre-sentadas por la Asamblea de las Primeras Naciones- tomó visibilidad yfuerza en el país en los 70, cuandolos máximos tribunales de ese paísreconocieron los derechos de losindígenas a territorios y recursos na-turales que reclamaban.

En 1995, el gobierno canadienseterminó por entregarles a los pueblos

indígenas una suerte de “autogobierno”. Se trata de facultades limitadas,algunas de las cuales el gobierno deSebastián Piñera estudia importar, yque consiste en otorgar poderes administrativos en temas relacionadosexclusivamente con la vida en suscomunidades. Vale decir, respetar surelación con las tierras y recursos,además de realizar programas integrales respecto de sus culturas, tradiciones, lenguas e instituciones, entreotras cosas.

Respecto de las naciones indígenas, la intervención canadiense dejaal Estado el control de la política

monetaria, el respeto de las leyes, laprotección de la salud, la soberaníay las relaciones internacionales.Ottawa reconoció constitucionalmente los derechos indígenas en 1982.Lo mismo quiere hacer la adminis-tración piñerista. El camino ya estátrazado en esa dirección. Chile rati-ficó el 15 de septiembre de 2008 elConvenio 169 de la OIT sobre pueblos originarios, pero aún está pendiente su reconocimiento constitucional. La idea es que esté aprobadoantes de que termine el período dePiñera.Ya en 2011 el gobierno había iniciadoel proceso de consultas a los pueblosoriginarios para otorgarles el reconocimiento constitucional, tal como loexige el convenio de la OIT. Pero elproceso se suspendió. No estaban deacuerdo con cómo se estaban realizando las preguntas ni con los temasa abordar sobre la problemática indígena. Actualmente, las comunidadesdebaten sobre las consultas que seles deben realizar antes de implementar políticas gubernamentales, comola normativa medioambiental en territorios indígenas.

Otro de los caminos que exploraLavín es la experiencia de NuevaZelandia con el pueblo Maori. Además de la administración de centrosturísticos en tierras que pertenecena la cultura maorí, en este país también se entrega participación en elParlamento y también en la actividadpesquera y forestal. Más allá de losaspectos económicos, el realce de lacultura maorí se da también en unade las actividades más populares deeste país: el rugby.

"Esta es una etapa histórica de unviaje largo", expresó entonces la primera ministra Helen Clark, quién además declaró que "nuestro gobierno estácomprometido en sanar las injusticiasy buscar la reconciliación. Gracias porhabernos acompañado en el caminohasta este día histórico".

Además de las tierras, la naciónmaorí dispuso de una renta anual deUS$9,4 millones de dólares por losderechos de explotación de los bosquesque se encuentran en esa área. Estalicencia de explotación figura desdeentonces a nombre de la empresa CNIIsi Holdings Limited, perteneciente enun 86,7% a los maoríes, y en un 13,3%

al Estado. Cabe señalar que los maoríesen 1840 habían firmado un acuerdocon la Corona británica, el Tratado deWaitangi, por medio del que, tras perderla guerra, cedieron su soberanía a cambio de garantías que nunca fueron cumplidas por la Corona, hecho que estanueva alianza trata de enmendar.

La población maorí representa un15% del total de habitantes de NuevaZelanda, pero a pesar de las muchaspolíticas de inserción y reparaciónllevadas a cabo por el Gobierno, existencríticas de algunos sectores que señalanque esta nación aún se encuentra entrelos más pobres, con una baja tasa deempleo, y desventajosas condiciones

de salud, educación y vivienda, encomparación con el resto de la pobla-ción de este país.

Los maories, desde los 90', participan activamente en la vida política delEstado. En 1993 se fundó el Movimiento Mana Maori, de Eva Rickard, unadestacada activista maorí. Rickard fueoriginalmente miembro de Mana Motuhake, otro partido maorí. Mana Maorifue el mayor partido enteramente maorídurante la década de los 90'. En 2005en tanto se fundó el Partido Maorí, elcual con apenas 15 meses de vida logrócuatro escaños en el Parlamento deNueva Zelanda, transformándose enactor relevante de la politica local.

l trascendental y reveladorhallazgo arqueológico de unwampo o canoa mapuche enlas profundidades del Lago

Villarrica mantienen entusiasmadosy expectantes a los habitantes de laciudad lacustre que buscan las alternativas para su rescate.

El wampo descubierto tendríaunos 400 años de antigüedad y es elprimer hallazgo de este tipo en elVilllarica y se une a poco más deuna decena encontradas en todo Chile, de ahí su importancia para lahistoria del pueblo mapuche y de lazona lacustre.

El descubrimiento “viene a confirmar que los miembros del pueblomapuche eran grandes navegantes ypescadores y ante todo un puebloribereño lacustre” señaló el historiador local Marco Aguilera, quienencontró este verano la pieza arqueo-lógica y que fue fotografiada por elinvestigador y concejal de la comuna,Víctor Durán, quien es ademásmiembro de la Fundación Red deNuevas Ideas interesada en el rescatede la historia náutica del lago Villarrica.

Según Aguilera, cronistas e historiadores relatan que este tipo deembarcaciones eran el medio predilecto de transporte en el lago Villarrica y río Toltén, habiendo canoaspara llevar hasta 30 personas y variosanimales vacunos. En tanto Durán

E

Cronistas relatan que este tipo de embarcaciones eran el medio predilecto de transporte.

Descubren una canoa mapuche de 400 añosen el fondo del lago Villarrica

indica que los wampos habrían dejado de usarse por una disposiciónlegal del año 1906 en que el Estadoprohibió su uso.

Explicó que en la actualidad seestán haciendo gestiones ante el Consejo de Monumentos Nacionales parasu rescate y futura exposición en elmuseo local. La idea es eventualmente desarrollar un proyecto para hacerréplicas de la canoa encontrada, paraque vuelvan a surcar las aguas dellago Villarrica y se trasformen en unatractivo turístico y cultural de la

ciudad lacustre, algo parecido a loque hace en el lago Budi, comunacostera de Puerto Saavedra, dondese realizan expediciones en wampopara recorrer las flora y fauna de esesector.

Cabe recordar que en la tradiciónMapuche Lafkenche, la muerte aparece en la figura dual de un anciano/aque lleva a los que mueren "al otrolado" en un wampo, donde se poníacomida pare el viaje y las pertenencias del difunto y luego lo rociabancon muday.

Capitán Pastenepastas con merken

A 10 kilómetros de Lumaco, desde Traiguén hacia la costa,se llega a Capitán Pastene, comunidad de descendientesde colonos italianos que llegaron a esas tierras a comienzosdel siglo XX. En esta "pequeña Italia" chilenos, mapuchese italianos se han dado la mano para construir un espacioúnico donde el merken se une con las pastas y el humocon el prosciutto. Un imperdible regional.

Promueven Arauco como un destino aelegir en fines de semana largos

SERNATUR potencia a emprendedores en zona huilliche

ernatur realizó un llamado alos habitantes de la región delBío-Bío a conocer los destinosturísticos de la Provincia de

Arauco. En el marco de la Campaña“Bío-Bío es TUYO”, Sernatur promocionará todos los fines de semanalargo, que alcanzan a 12 durante elaño, distintos destinos para visitar.La recomendación para quienes tendrán 4 días libres este fin de semanaes recorrer las bondades que ofrecela Provincia de Arauco, específicamente los lagos Lanalhue, Lleu Lleuy la Isla Mocha.

El lago Lanalhue con sus aguascálidas, ideales para pasear en botey su borde lleno de bosques serpenteantes, y con una flora característicade la cordillera de Nahuelbuta, lohacen un panorama perfecto para eltrekking, y el relajo familiar. En elValle de Elicura, muy cercano allago, existe la posibilidad de visitary dormir en una ruca y tener un encuentro con la cultura mapuche, consu gastronomía y costumbres. Obviamente se dispone para el visitantesenderos señalizados, recomendablespara trekking, así como de sitioshabilitados para descansar y realizarun picnic.

Los empresarios de la zona -muchos de ellos mapuches- recomiendan también realizar paseos encatamarán por el lago o realizar actividades como el cannopy y la foto

S

AGENCIASArauco

Campaña “Bío-Bío es TUYO” promocionará todos los fines de semana largo, que alcanzan a12 durante el año, distintos destinos para visitar en el territorio mapuche.

El Director Nacional de Sernatur, Daniel Pardo junto con el Director Regional, Fernando Ortúzar, se reunieroncon emprendedores de San Juan de LaCosta, Pucatrihue y Bahía Mansa, enla Provincia de Osorno, con el objetivode identificar las necesidades en materia de turismo de aquellas localidades,desafíos que se presentan en este añopara generar mejoras y consensuarcompromisos en beneficio del turismode la costa de Osorno, que se ha transformado en un atractivo para el desarrollo del turismo y el emprendimiento.

Pardo destacó que los destinosturísticos se consolidan tras fruto deun trabajo asociativo entre todos los

grafía. Miguel Sáez, propietario delCentro Turístico Cabañas Los Notrosseñaló “Tenemos disponibilidad deaproximadamente 70 camas, restaurant, salón de eventos, todo esto sumado al paisaje incomparable queofrece el Lago Lanalhue, que realmente es un paraje inigualable”.

Para los amantes de la tranquilidad y el relajo, la reserva nacionalIsla Mocha es un verdadero paraíso,sus 52 kilómetros cuadrados, sontodos lugares extraordinarios para

comenzar a descubrir los tesoros isle-ños, bañados en el mar del océanoPacífico y las bondades de su vegeta-ción virgen.

“La reserva nacional Isla Mochaofrece maravillosas playas de arenasblancas, lugares con avistamiento defósiles, una cordillera cubierta poruna selva fría e incipientes lugaresque hablan de piratas e historia netade la cultura chilena precolombina”,indica el comunicado del Sernatur.Las exquisiteces gastronómicas que

producen las aguas de la Isla Mochason “un verdadero placer al paladar”.Erizos, caracoles, jaibas y locos sondel gusto de los más exigentes chefsque constantemente buscan aquí suprincipal fuente de abastecimiento.

Para la Directora Regional deTurismo, Katherine Echaíz, la Provincia de Arauco ha sido escenariode una creciente oferta de serviciosturísticos asociados a la puesta envalor del patrimonio natural y culturaldel pueblo mapuche.

actores, lo que permite poder ofrecerno sólo una oferta diversa, sino además,experiencias únicas para las personasque visitan una zona. Por esta razón,realizó un llamado a los empresariosturísticos a sumarse a un turismo decalidad y a seguir capacitándose yemprendiendo para potenciar en mayormedida la costa de Osorno.

“Creemos que el turismo ademásde ser una actividad grata, limpia yamigable con el medio ambiente, esuna fuente de ingreso y de trabajo. Poreso es tan importante desarrollarlo yapoyarse con instituciones de fomentoque permitan mejorar esta actividadno sólo en Bahía Mansa y Pucatrihue,

sino ojalá en toda la Región de LosLagos”, dijo el Director Nacional.A su vez, Pardo enfatizó que este es elaño que el Presidente ha determinadocomo “año del emprendimiento”, razónpor la que Sernatur está trabajando conmayor fuerza en atender las necesidades de emprendedores.

“A nivel Nacional estamos trabajando en un manual para los microemprendedores, herramienta que entregaráinformación de cómo apoyarse conotros organismos del estado en cuantoa financiamiento”, dijo Daniel Pardo.

En tanto, Fernando Ortúzar, Director Regional de Sernatur Los Lagos,destacó que si bien se han desarrollado

actividades como gastronomía, alojamiento y artesanía, entre otras propiasde la costa, aún quedan desafíos pendientes. El Directivo de la Región deLos Lagos apeló además a que losemprendimientos se hagan en funciónde la calidad. ”Necesitamos dar mayorvalor a la actividad turística en SanJuan de La Costa y esto pasa por contarcon servicios registrados, certificados,con Sello Q y también en rescatar ellegado de la comuna Mapuche, ya quelas comunidades indígenas son unaprioridad en la labor del gobierno yesta etnia ha marcado la zona desde sugénesis dándole una gran riquezahistórica”, agregó.

i por estos días recorre lasregiones Octava y Novena,desvíese hacia Capitán Pastene, un paraíso gourmet y

excelente punto de partida para conocer la zona. En medio de bosquesde pinos, camiones madereros y comunidades mapuches encontrará estepueblo de calles semivacías, dondetodos los días parecen domingo. Unpaisaje bucólico, de gente cálida yafable, muchas de ellas de ojos clarosy apellidos italianos. Un pueblo donde la mayoría está emparentada y seconoce.

Panorama obligado para sibaritas, Capitán Pastene se ha convertidoen una de las localidades más atractivas de la cordillera de Nahuelbuta,donde los amantes de la buena comida llegan a cumplir su peregrinacióngourmet. Muchos viajan por el día adegustar las mejores pastas y prosciuttos de Chile.

Mientras en la calle la tranquilidad es permanente, las tres trattoriasdel pueblo, atendidas por sus dueños,están llenas al almuerzo y la cena,con comensales que vienen con laespecífica misión de probar pastas,jamones y postres elaborados a mano,con recetas familiares que fusionanla tradición italiana de Emilia Romagna con la sazón local, incorporando merkén, avellanas, ciruelas ypiñones a sus preparaciones. En elrestaurante de Ana María Covili, lacocina y fábrica de pastas están abier

S tas al público y los comensales pueden observar cómo se preparan susplatos.

Capitán Pastene es un lugar dondela herencia de los colonos se respiraen cada rincón del pueblo, en la misadel domingo en la iglesia de SanFelipe de Neri, en sus veredas anchasy silenciosas calles que se llamanVerdi, Dante o Caupolicán, en lahistórica casa del molino Rosati y elemporio Montecorone o en la bodegade jamones de Don Primo, con cientos de piernas colgando del techo.Pero sobre todo, en los relatos épicosde los nonnos, que llegaron traidospor el gobierno chileno en 1904,luego de un largo viaje en barco ycarretas de bueyes, colonizando unterreno indómito y aislado, de lluviaseternas y complicado para sembrar,convirtiéndolo a punta de trabajo enun vergel entre las montañas del sur.

Será por ese espíritu de supera-ción que a los pasteninos les gustacelebrar. El calendario está salpicadode sagras, festejos costumbristas donde el pueblo se llena de visitantes,muchos de ellos pasteninos que partieron a vivir a la gran ciudad y retornan siempre con gusto.

En plena frontera entre La Araucanía y el Biobío está Purén, un destino imperdible que por ahora semantiene como uno de los secretosmejor guardados de la región. Aquípuede sentirse la apacible vida depueblo, pasando la tarde en la plaza,

a la sombra de sus impresionantesaraucarias y árboles añosos. RecorrerPurén a pie es tomar una clase dehistoria de Chile al aire libre, dondevan apareciendo protagonistas, locaciones y eventos de nuestro pasado.Muchas casas de colonos europeossiguen en pie, y su arquitectura esinconfundible: una particular mezclade cultura mapuche y herencia suizay alemana.

Caminando unas cuadras se llegaal fuerte militar (1869), ubicado estratégicamente en las faldas del cerro,y donde el pueblo se ve desde lasalturas. Escenario de conflictos entreespañoles y mapuches, no deje derecorrer el Museo Mapuche, con piezas auténticas y visitas guiadas. Hayuna muestra de la historia del ferrocarril, que tenía estaciones en Purény en localidades vecinas.

La frutilla blanca es el atractivogourmet de Purén y Contulmo. Seproduce en los alrededores de ambospueblos y del Valle de Manzanar, yes uno de los cultivos más exóticosdel sur. En febrero se realiza el Festival de la Frutilla, donde los productores guardan parte de su cosechapara preparar un delicioso: el cleri.

La ruta de Purén a Contulmo estállena de sorpresas. Los 20 km quelos separan son un recorrido serpenteado y mareador, que cruza la cordillera de Nahuelbuta. En el caminoestá el salto y cascada Rayén, caminando menos de un kilómetro se llegaa las aguas, en medio de frondosavegetación. Poco más allá está elMonumento Natural Contulmo, conzonas de picnic y senderos para recorrer.

En Contulmo, la herencia alemana está a la vista. Es un pueblo de7.000 habitantes, donde aún no llegael retail o las cadenas de farmacias.Vale la pena recorrerlo y conocer su

pasado colonial, la calle Millaray,que rodea la plaza y está llena dehistoria: la casa Kortwich, construidahace más de 120 años por el primeralcalde. Hoy es uno de los mejoresrestaurantes, sirve comidas y onces,pruebe el kuchen de frambuesa.

Kortwich es también el responsable del Parque Santa Elena, donde,en medio de murtillas y boldos, sepueden ver pájaros carpinteros y zorzales. Frente a la plaza, un verdaderovergel de árboles, está el almacénSchulmeyer -antiguo emporio- y elhotel Central, otra de las centenariasconstrucciones que sigue en pie.

DONDE COMER- Restaurante y fábrica de pastasAnita Covili (Pedro Montt 928, Capitán Pastene).- Trattoria Don Primo (Dante 746,Capitán Pastene).- Restaurante Casa Kortwich (Millaray 120, Contulmo).

DONDE COMPRAR- Deliciosas conservas, mermeladasy pastas en La cucina di Pastene(Pedro Montt 435, Capitán Pastene).- Emporio de prosciutttos Montecorone (Pedro Montt 755, Capitán Pastene).

DONDE DORMIR- L’Emiliano, ristorante y cabañas(Pedro Montt 755, tel. 45-753904, Capitán Pastene).- Hostal de Lita Vecchi (Pedro Montt540, Capitán Pastene).- Hostal Coty (Francisco de Villagra431, tel. 45-793128 , Purén).

COMO LLEGAR- Desde Angol es posible llegar haciaCapitán Pastene en buses BioBio,salidas diarias a las 18:15 hrs.- En automovil, Capitán Pastene seubica a 120 kilómetros al noroestede la ciudad de Temuco.

Ministro Lavín presidió Primer EncuentroBinacional Mapuche Pehuenche

on la presencia del ministrode Desarrollo Social, JoaquínLavín; el director nacional dela Conadi, Jorge Retamal; y

el intendente de La Araucanía, Andrés Molina, y autoridades nacionalesy locales de Villa Pehuenia del paístrasandino, se realizó este eventobinacional en que las comunidadespehuenches de Lonquimay compartieron y organizaron un encuentro deintercambio comercial y de experiencias de turismo administrado porpueblos originarios, donde los habitantes "puelche" de la República Argentina le explicaron a sus parespehuenches de Chile sus proyectosturísticos de alta montaña, aprovechando los paisajes naturales de unagran belleza en este sector cordillerano.

Esto porque uno de los principales proyectos de las comunidadespehuenches de Icalma (Chile) consiste en implementar un centro deesquí en las faldas del volcán BateaMahuida, en terrenos de la comunidad Nahuelcura Cañumir, el cualsería el primer centro turístico étnicode la cordillera de Chile, replicandoasí el proyecto de montaña de VillaPehuenia en Argentina, todo ello conel objetivo final de crear una redetnoturística de montaña binacionaladministrada por familias mapuche.

"Hoy día parece un sueño, perotenemos que trabajar para transformarlo en realidad, si en Argentina sehizo aquí también se puede hacer",señaló el ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, agregando que"el objetivo es que los mapuche pehuenche administren esta zona comoun centro turístico de alta montaña,y que este tipo de proyecto tambiénsea modelo para otros pueblos originarios del país".

Por su parte, Abel Barra, werkende la comunidad Puel de La Angostura que administra el Parque deNieve de Villa Pehuenia, Argentina,señaló que la principal recomen-dación para los pehuenches chilenoses "que trabajen bien desde la basey que conserven su cultura, porquela principal característica de nuestroparque de nieve es la administracióna cargo de comunidades pehuenches,tal como el proyecto de nuestroshermanos chilenos".

En tanto, uno de los gestores delproyecto y dirigente de las comunidades mapuche pehuenche de Icalma,Jerónimo Nahuelcura, señaló que"esta zona tiene muchas visitas turís

C

La actividad se realizó en el hito fronterizo de Icalma donde se reunieronunos 500 mapuche pehuenche provenientes de Chile y Argentina.

ticas que aumentan cada año y esperamos que con nuestro proyecto decentro esquí aumenten más las visitasy signifique un beneficio para todoslos que trabajen en este centro o quieran comercializar productos artesanales, alimenticios y otros serviciosligados al turismo".

Experiencia única

El Parque de Nieve Batea Mahuida, está ubicado en el DepartamentoAluminé, provincia del Neuquén, auna altura de 1.600 metros sobre elnivel del mar y a 8 Km. de VillaPehuenia. La cultura mapuche y losdeportes invernales se conjugan eneste centro de esquí dirigido por lacomunidad Puel. La estación de skifue inaugurada en el año 2000.Desde entonces este centro invernalno para de crecer, recibiendo a quienes desean disfrutar del invierno deuna manera diferente y con una buenavariedad de actividades recreativasculturales.

Aunque la práctica de esquí seala reina de las actividades del parque,alpino o de fondo, también se hacesnowboard y se pueden emprendercaminatas con raquetas por los bosques de araucarias, una oportunidadexcelente para observar la milenaria

flora y fauna del lugar. El centrocuenta con un medio de elevacióndel tipo T-Bar. de 610 mts nuevo yun poma escuela de 150 mts . Seimparten clases grupales e individuales con instructores.

El parque se asienta sobre unaladera del volcán Batea Mahuida ydesde sus pistas des-lumbran las imágenes de los lagos Aluminé y Moquehue, los volcanes Villarrica, Llaima y Lonquimay. Por Batea Mahuidadesfilaron el año último unos 500esquiadores por día, en temporadaalta. Nieve no falta en Batea Mahuida. En la base hay 1,20 m y en lapista 1,80 m. Es cantidad suficientecomo para que los puel estén tranquilos, sin preocuparse por la materiaprima que le da sentido a los centrosinvernales.

Hasta este lugar llegan turistasdel Alto Valle de Río Negro y Neuquén, pero también de Buenos Airesy Córdoba. En Villa Pehuenia, Moquehue y Aluminé se puede encontraralojamiento en cabañas y hospedajes.Lo más próximo es Pehuenia y lomás alejado Aluminé, a 50 kilóme-tros, pero la localidad más importantedel área. Batea Mahuida es un centrode mediana complejidad para losesquiadores. Un lugar óptimo parala familia, señalan los mapuches.

Positivo primer año de parque de conservaciónindígena en zona de Quinquen

ras la primera temporadaformal de funcionamiento delprimer parque de conserva-ción indígena del país, Quin-

quén, la comunidad pewuenche sacócuentas alegres de los resultados queobtuvieron. Gracias a una iniciativadel gobierno regional impulsada porInnovaChile de Corfo, articuladagracias a la ONG de conservaciónWWF y apoyada técnicamente porSernatur junto a otras instituciones,la comunidad ubicada en Lonquimayhoy es modelo a seguir por otrosposibles proyectos replicables entodo el país.

Experiencias turísticas como senderos, con un total 10 alterativas,cabalgadas, trekking y otras actividades, más la posibilidad que losturistas obtengan souvenirs comoartesanía en madera o telares mapuche son sólo parte de lo que ofreceQuinquén a los turistas en un entornomaravilloso rodeado de lengas, ñirres,coigues y araucarias.

Comenzaron dubitativos, perotras capacitaciones, planificación dedónde se iban a emplazar los atractivos turísticos y un año de marchablanca (2010-2011), el parque turístico de Quinquén hoy se posicionano tan sólo con esta gran apuestaregional sino que con la cooperativaque comercializa los productos con15 núcleos familiares.

Entre noviembre de 2011 y marzode 2012 el parque Quinquén recep-cionó a un 77% de turistas nacionalesy a un 23% de visitas internacionales.

T

Corfo y Sernatur valoraron la oferta turística en el parque Quinquén.

De sabor suave y agradable el piñónaraucano o ngüilliu, fruto sagrado paradel pueblo mapuche, es la esencia delos bosques cordilleranos del Bío-Bíoy La Araucanía. Hoy los investigadoreshan visto en él una serie de características únicas y destacables entre las quese encuentra su gran valor nutricional.

El piñón es el fruto de la araucaria,araucaria araucana, especie endémicade los bosques subantárticos de América del Sur. En Chile se encuentra endos áreas discontinuas: una ubicada enla cordillera de Los Andes, en un áreacercana a los 800 y 900 metros sobreel nivel del mar, y otra en los 1700metros, específicamente entre los paralelos 37º y 40º de latitud sur en lasregiones del Bío-Bío y La Araucanía.

Los piñones son recolectados a

El director regional de SernaturAraucanía, Sebastián Álvarez, afirmóque La Araucanía ha definido suidentidad turística vinculada al turismo mapuche y por ende fortalecer yapoyar estas iniciativas significa serconsecuentes con potenciar la ofertade actividades y experiencias de estetipo y que son precisamente lo queestá buscando el turista internacionaly como se puede apreciar de acuerdoa los registros también el turista nacional.

"Acá los protagonistas son los

miembros de la comunidad local, losrecursos que se obtienen quedan paraellos y así se forjan emprendedorescomunitarios que generan desarrolloproductivo económico y, por ende,mejoran la calidad de vida de todossus integrantes. Ese es precisamenteel llamado cuando se indica que paraLa Araucanía debemos producir turismo Comunitario y esto es unamuestra concreta y real de cómo selogra cuando existe un compromisoreal de las autoridades y de la comunidad local", destacó.

través del piñoneo. En él, una familiapromedio puede llegar a recolectarsobre 1000 kilos de piñones en unatemporada. Tradicionalmente, los frutosson dejados secar para posteriormenteser vendidos, consumidos tradicionalmente cocidos, en forma de algunoslicores o convertidos en harina.Se calcula que 100 gramos de piñonescontienen 221 calorías, además de seruna buena fuente de proteínas, lípidose hidratos de carbono.

Respecto a su valor energético elpiñón araucano es muy similar al quese cosecha en Europa, aunque en investigaciones recientes se ha podidocomprobar una alta concentración dealmidón, elemento esencial para laproducción de energía en el metabolismo, además de la fibra dietética que

ayuda al sistema digestivo y a la preven-ción de enfermedades intestinalesy cardíacas.

Algunos han señalado que estealmidón tiene características especialesque lo hacen un alimento dietético.Precisamente “en un estudio de la facultades de Agronomía y de CienciasForestales de la Universidad de Chile,descubrieron que el piñón tiene un75% de almidón, pero que este estácompuesto de una fibra resistente, loque, al contrario de otros almidones,no hace engordar”

En otros estudios se han destacadospropiedades industriales del almidónque produce el piñón. En una tesisrealizada en la Universidad Austral deChile se comparó almidón de maíz,papa y piñón y determinó que el

almidón de piñón tiene “propiedadestérmicas de gelatinización y deretrogradación, además de las viscosidades que puede alcanzar una pasta dealmidón de piñón. Técnicamente, éstepodría ser usado como una alternativaal uso de los almidones de maíz y papaen la industria alimentaria”.

Pero no tan solo es el fruto el quetiene propiedades a destacar. Tambiénla resina del árbol de la araucaria seusa dentro de la medicina mapuchecomo remedio para las úlceras. Recientemente se comprobó la eficacia de suuso medicinal en un estudio realizadopor investigadores de la Universidadde Talca. Sin embargo a pesar del creciente interés en este fruto, tambiénexiste el riesgo de una sobreexplotacióno un mal manejo.

SALUD

on la participación de autoridades tradicionales comolonkos y machis, representantes de las comunidades

mapuche del territorio de Forrowe(Boroa), la Directora del SSAS, Dra.María Angélica Barría, la Seremi deSalud, Dra. Gloria Rodríguez; el Decano de la Facultad de MedicinaUFRO, Dr. Eduardo Hebel; el diputado José Edwards y autoridades deNueva Imperial, se inauguró el viernes 13 de abril la Casa de la MedicinaMapuche, Mapu Lawen pertenecienteal Centro de Salud Intercultural BoroaFilulawen.

En el acto se comunicó la alianzaestratégica entre el Centro de SaludBoroa Filulawen y la Universidad deLa Frontera mediante el Programade Internado Rural Interdisciplinario(PIRI) que contribuirá con estudiantesde diversas carreras para que desarrollen su práctica en el Centro de Salud.“Aquí hay sinergia con dos fuerzasen beneficio de la comunidad y quepermiten que nuestros estudiantespuedan estar aquí y aprender de lacultura del pueblo mapuche”, comen-tó el Decano de la Facultad de Medicina, Dr. Eduardo Hebel.

El Centro de Salud InterculturalBoroa Filulawen fue inaugurado afines del 2003. Se encuentra emplazado en la comunidad mapuche Felipe Pichicon de Boroa, camino NuevaImperial a Barros Arana. Cuenta con30 funcionarios, la mayoría mapuche,quienes atienden a población mapuche y no mapuche proveniente demás de 80 comunidades de NuevaImperial, Freire, Teodoro Schmidt,entre otras, con más de cinco milquinientos usuarios. La Casa de laMedicina Mapuche se suma al módu-lo ya existente de medicina occidentalen el Centro de Salud Interculturalde Boroa Filulawen.

La jornada se inició con un Llelipun y Purrun para después dar pasoa un acto político cultural dondesobresalió la participación de la destacada cantora María Molina quieninterpretó emotivas canciones campesinas. Finalmente, todos los asistentes participaron de un Misawun.

“Este Centro surge como una respuesta desde las comunidades que

Centro de Salud Boroa Filulawen inauguraCasa de la Medicina Mapuche

C

Se trata de una ampliación para este centro de salud intercultural, que atiende a personas mapuchey no mapuche provenientes de más de 80 comunidades. Cuenta con 26 funcionarios, y más de4.500 usuarios de diversas comunas del sector costa.

conforman Boroa, frente a la necesidad de revalidar el conocimiento ysabiduría de nuestro pueblo y la medicina tradicional mapuche, así comopara dar respuesta a la demanda creciente de usuarios en salud occidental.Así, el Centro brinda atención decalidad, en un proceso complementario entre el sistema médico occidental y las prácticas tradicionales desalud mapuche representadas por laparticipación directa de machis,lawenche y otros”, enfatizó AntonioHuircán, representante del Centro.

Tanto la Directora del Serviciode Salud Araucanía Sur, Dra. MaríaAngélica Barría; la Seremi de Salud,Dra. Gloria Rodríguez y Lidia Espinoza, representante de la municipalidad de Nueva Imperial, expresaronsu compromiso con las propuestasde la organización territorial, valorando que hayan podido gestionar lavisita de 3 ministros de gobierno sinimportar el color político, sino queen respuesta como Estado a una orga-nización mapuche que ha dado pruebas de excelencia en la co-administra-ción de recursos y en el modelo desalud intercultural. “El pueblo mapu

che siempre nos invita a reflexionarpor lo que damos las gracias porvuestra sabiduría. Este es un lugardonde uno siempre recibe muchaenergía y es un ejemplo de saludintercultural y como modelo deintegración”, dijeron las autoridadesde salud de la región.

En tanto que las primeras estudiantes que ya forman parte del Centro, son María Paz Greenhill y Carolina Sanza, de sexto año de Odon-tología. Para ellas, desarrollar su práctica en Boroa, ha sido muy un hechomuy trascendente. “Esto es algo completamente nuevo, estos cuatro mesesserán muy enriquecedores”, seña-laron.

Cabe señalar que el Centro deSalud Intercultural “Boroa Filulawen”fue inaugurado a fines del año 2003y se encuentra emplazado en la comunidad Felipe Pichicón, al surestede la comuna de Nueva Imperial.Atiende a personas mapuche y nomapuche provenientes de más de 80comunidades de Nueva Imperial,Freire, Teodoro Schmidt y otras comunas. Cuenta con 26 funcionarios,y más de 4.500 usuarios.

Censo 2012, ser o no serHay una valiosa opción política al responder "Si, soy

mapuche" en el Censo 2012.

ste 2012 corresponde la reali-zación del Censo nacional depoblación en Chile. Entre ladiversidad de preguntas quebuscan caracterizar a la pobla-

ción chilena, hay una que reviste especial importancia para personas que,como yo, pertenecen a un pueblo indígena, específicamente el Pueblo Mapuche.

La importancia de la pregunta sobrepertenencia a pueblos indígenas, radicaen la generación de indicadores estadísticos que son cruciales a la hora dediseñar políticas públicas, y a la horade ser considerados como un puebloo sólo como una minoría más entre lasmuchas que se pueden encontrar.

¿Qué define el ser mapuche? ¿Basta con llevar el apellido?¿Es necesariotener un certificado de ADN? ¿Sonmapuches los que no hablan el idiomao no practican tradiciones mapuches?¿Puede ser considerado mapuche unapersona que nació y creció en Santiago? Sí, se puede ser mapuche sin hablarel idioma y sin practicar costumbrestradicionales.

La tradicional imagen folclórica de

los mapuche es sólo eso, una imagenque ha permanecido un tanto estáticaen el imaginario chileno e incluso dentro de algunos mapuche también. Sinembargo, es necesario dejar en claroque es sólo eso, una imagen si se quiereromántica de lo que significa ser mapuche en Chile.

La gran mayoría de los mapuchevivimos en centros urbanos como Santiago, Temuco o Concepción. Esa misma mayoría no practica ritos de lacosmovisión y no habla la lengua, apesar de todo eso, seguimos sintiéndonos diferentes y de alguna manera lasociedad chilena se encarga de seña-larnos las diferencias con cierta frecuencia.

Hay una opción política y de pro-ducción de subjetividad al respondera una pregunta tan simple como: ¿pertenece usted a un pueblo indígena? Sí¿A cuál? Mapuche. Esta distinción enel lenguaje se puede convertir en unavaliosa herramienta política al señalarleal otro que marco una diferencia conel ser chileno y que me siento parte deun colectivo en permanente reconstruc-ción. Sigrid Huenchuñir

E

Censo 2012 y mapudungunLa Red EIB está impulsando un llamado visibilizar las

lenguas indígenas en el Censo 2012.

l Censo 2012 es una oportunidad para visibilizar la revi-talización de las lenguas indígenas. Así lo creen en laRed de Derechos Lingüísticos

y Culturales de los Pueblos Indígenasde Chile (Red EIB), organismo de lasociedad civil indígena organizada,que articula a los diferentes pueblosen la defensas de sus lenguas y queagrupa a expertos, hablantes, lingüistas,educadores tradicionales, comunicadores y mas de 40 organizaciones indigenas de todo el país.

La pregunta 26 del cuestionariodel CENSO 2012, por 1ª vez consultaráacerca del uso de las lenguas indígenas:¿En que Idioma puedes tener unaconversación? 4 de las 8 opciones derespuesta corresponden a una lenguaindigena, Aymara, Rapa Nui, Quechuay Mapudungun.

Por esta razón, la Red EIB estáimpulsando un llamado visibilizar laslenguas indígenas, aymara, quechua,likan antay, rapa nui, mapudungun,kawesqar, yagan, selknam; contestandoesta pregunta, que no mide nivel deconocimiento, sino simplemente usode la lengua. Si midiera el nivel de

conocimiento de los idiomas la encuesta debería ser aplicada por hablantesde las mismas lenguas.

El llamado de La red EIB es aresponder afirmativamente en los siguientes casos:

- Si ha usado lenguas indígenasen conversaciones o en diferentes contextos como cursos, uso esporádico,en la familia, en ceremonias de la espiritualidad indígena, etc.

- Si es hablante pasivo, vale decir,aunque no hable fluidamente por faltade práctica, pero es capaz de comprender un mensaje en lengua indígena.

- Si vive o compartes con hablantesde lengua indígena y en conversacionescon ellos han usado algunos de estosidiomas.

- Si eres hablante de mapuchedungun, chedungun, williche o de mapuzungun, debes marcar la opción mapudungun. Dado que es la misma lengua,solo que tiene diferentes nombres, deacuerdo a variantes dialectales.

Para información sobre ésta y otrascampañas alusivas al CENSO 2012 ypueblos indígenas, revisar el siguientesitio: redeib.blogspot.com o bien ennuestras redes sociales. Elisa Loncon

E

Tolerancia Cero

na oportunidad. Es lo quetiene el Gobierno en Ercilla;una oportunidad de hacerhistoria en la relación Es

tado-Pueblo Mapuche. ¿Lo ven ono lo ven en La Moneda? Sospechoque algunos sí, pero la mayoría nide cerca. Para el Ministerio del Interior, por ejemplo, lo que ha primado ha sido el abordaje policial deun conflicto político y sobre todo,histórico y cultural.

En ello la Alianza por Chile hamantenido intacto el andamiaje represivo de la Concertación. “Quientrabaja con un martillo en todoslados anda viendo clavos”, me diceun colega respecto de la labor principal del ministerio; la seguridadinterior. No resulta raro entoncesque donde lo que hay son campesinos mapuches pobres, Interior veapotenciales terroristas étnicos. Hagael siguiente ejercicio; tome en susmanos un martillo. Lo segundo quehará —incons-cientemente— serábuscar un clavo que martillar. Lomismo sucede con el Ministerio delInterior. Y qué decir de las fiscalías.O de Carabineros.

Uno no pierde la esperanza deque algo cambie. Y Ercilla, créanme,implica una oportunidad para ello.Para quienes gustan de los datosduros, se trata de una de las comunascon mayor porcentaje de poblaciónmapuche de La Araucanía (46%).Son 15 lof o estructuras tradicionales, subdivididas a su vez en unaveintena de “reducciones” o comose las llama hoy, “comunidades”. Asu vez, un porcentaje importante desu población es hablante de mapudungun, muchos niños entre ellos,y habituales en la zona son las ceremonias tradicionales.

Por si ello no bastara, fue unimportante foco de resistencia a laocupación militar chilena. Allí destacaron Mañil Wenu y su hijo JoséSantos Kilapan, insignes héroes mapuches del siglo XIX. Se trata, eneste punto, de una comuna cargadade identidad, patrimonio cultural ysobre todo, de memoria. Muchamemoria.

Junto a lo anterior, tras la contrareforma agraria, Milton Friedmany el arribo del capital forestal, Ercillase transformó en cabeza de playade la industria maderera en la región.¿Trajo ello beneficios socioeco-nómicos a la comuna? Hasta dondesabemos, poco y nada. Plagada depinos y eucaliptus, Ercilla es hoy

Ercilla, adiós a las armas¿Puede el gobierno avanzar hacia un nuevo tipo de relación con los mapuches de Ercilla?

A

una de las comunas más pobres deChile. Lo señala la CEPAL en unreciente Informe desarrollado juntocomunidades de la zona miembrosde la Alianza Territorial Mapuche(ATM). La investigación indica quelos niveles de pobreza que afectana los mapuche de la comuna sonmayores que los registrados paralos mapuche del resto de la provin

cia y la región. En concreto, cuatrode cada 10 mapuche se sitúan pordebajo de la línea de la pobreza y,comparado con los no mapuche, elingreso promedio de un mapuchees 3 veces menor.

El documento además advierteque “la situación de violencia estructural e institucional, la penali-zación y criminalización de la luchade las comunidades por la recupera-ción de su territorio es la expresiónmás elocuente de la falta de im-plementación de los derechos colectivos de este pueblo”. En palabrassimples; En Ercilla la Ley Indígena,el Convenio 169 OIT y la Declara-ción de Derechos Indígenas, prácticamente letra muerta.

No se requiere ser un políticobrillante para ver allí una oportunidad. Una oportunidad de terminarcon la lógica de los calabozos yavanzar allí hacia un nuevo tipo derelación. ¿Por qué en vez de una“Mesa de Seguridad” no se hablade una “Mesa de Dialogo” en Ercilla? ¿Por qué no se podría sentar elGobierno y las comunidades a hablar en serio sobre “tierras y territorio” o “desarrollo con identidad”,por ejemplo? ¿Por qué no transformar Ercilla en un Área de Admi-nistración Autónoma? ¿Demasiadoutópico?

Un punto de partida podría serestablecer allí un “Área de Desarrollo Indígena” (ADI), posibilidad

esta última contemplada en la LeyIndígena y que permitiría focalizarimportantes recursos del Estado enuna comuna que a gritos demandaauxilio del Gobierno central. ¿Porqué la Concertación no lo hizo antes? Simple. Primó la lógica de loscalabozos y los pocos avances (entrega del fundo Alaska, por ejemplo)obedecieron más bien a la agudiza-ción de los conflictos. Es decir,fueron con fórceps. Y tampoco noshagamos los ciegos; Ercilla, en tantocomuna de voto mayoritario de derecha, nunca fue prioridad para laConcertación y sus operadores políticos en MIDEPLAN y la CONADI. Tampoco Malleco, habría queagregar. Y qué decir de La Araucanía.

¿Posibles heridos en el camino?Todos aquellos para quienes lalógica del enfrentamiento o los “discursos del terror” significan hoy porhoy un magnífico negocio. Pero nose preparan tortillas sin romper almenos un par de huevos. Sean devuestro lado o del nuestro. Debieransaberlo, como pocos, los señores dela clase política. Aysén, aunque porparte del Gobierno de manera torpey tardía, permitió vislumbrar uncamino a transitar para el abordajede los conflictos sociales. ¿Por quéno repetir la fórmula en Ercilla y,de resultar el ejercicio, ampliarlo alPueblo Mapuche en un futuro nomuy lejano? ¿Por qué no volver a“Parlamentar” como en los tiemposantiguos, cuando la alta diplomaciase imponía a la fuerza de las armas?

Una cosa es innegable: hasta lafecha, la política indígena del Gobierno no ha sido más que una continuidad de lo obrado en 20 añospor la Concertación. Imposible negar matices positivos; el relevamiento de la realidad indígena urbana,la entrega de algunos predios emblemáticos, el reconocimiento oficial de nuestra Wenufoye o banderanacional, y el decidido apoyo a losemprendimientos económicos, algunos de ellos. Pero sumando y restando, hablamos de más de lo mismo. ¿Alguien recuerda la promesapresidencial de campaña en materiade pueblos indígenas? Un cambiode paradigma. Así como lo lee. Dicha promesa sigue pendiente. ¿Seimaginan a las Fuerzas Especialesde Carabineros, como en Aysén, re-tirándose de Ercilla?

Sería, qué duda cabe, una bellay esperanzadora postal.

no de los mayores aciertos enla historia de la televisiónchilena fue la aparición de unniño mapuche que le leía

poemas a Don Francisco en SábadoGigante en los años ochenta. EmilioAntilef hoy tiene más 30 años, unacarrera como profesor, forma partedel Encuentro Nacional Mapuche(ENAMA) y se está iniciando en elmundo del periodismo. Explotandoestá nueva veta comunicacional, Antilef lanzó, a principios del mes deabril, su libro de entrevistas llamado“Visibles: Mapuches en la cabezadel león”.-¿De qué se trata el libro Visibles? -Es un libro periodístico. Se tratade 21 entrevistas hechas a personasmapuches que se han destacado enuna serie de ámbitos profesionales.Pero son distintos a los ámbitos tradicionales, aquí no hay artesanos, nichamanes, ni poetas. Los personajesque entrevisto son cantantes, periodistas, músicos, bailarines, modelos,un doctor y hasta un opinólogo. Latesis del libro es que los mapuchesya no tienen limitaciones para desarrollarse en la sociedad moderna ypor eso ahora están presentes enáreas que antes eran impensadas paramuchos.-¿Pero qué personajes concretosaparecen?-Está Pedro Cayuqueo, que es ungran periodista. También el doctorNahuelpan, el vulcanólogo Juan Cayupi, incluso Andrés Cañulef, quees un periodista, opinólogo mapuchede temas de espectáculos y farandula.Ahora un mapuche puede opinar sinproblemas de música, espectáculosy hasta de los cahuines de la televi-sión. El mapuche de hoy puede estaren la cabeza de un león…-¿Y eso qué significa?-Tiene que ver con esa metáfora tanmañida de que el Mapuche es la coladel león o peor aun, la cola del ratón.Es decir, que el mapuche está ubicado en la cola del sistema. Una especiede complejo de inferioridad, al estilode “La senda del perdedor” de Charles Bukowski. Pero eso ha cambiadoy lo muestro en el libro con estospersonajes influyentes.- Respecto de caricaturas; ¿Existeel “terrorismo mapuche”?- No, esa es una afirmación muyantojadiza y que no se sostiene enevidencia concreta. Para hablar deterrorismo propiamente tal se necesita de una organización compleja,grandes hechos de violencia y muertos provocados como consecuenciasdirectas de los ataques. Ninguno deesos elementos se encuentra presen

U

tes en los conflictos de la Araucanía.Aquí no existe ningún símil de laETA o el IRA.-¿Entonces por qué se producenquemas de terreno en la Araucanía? -Eso corresponde a una forma deinterpretar las reivindicaciones mapuches. Pero no es algo que represente a lo mayoría de nuestro puebloy tampoco son acciones que se encuentren demasiado organizadas, almenos, por los propios mapuche. Enese tipo de actos, hay influenciasexternas que realmente no tienenmucho que ver con lo que piensa elpueblo Mapuche, que es bastantepacífico. Yo creo que las quemas deterreno son una vía equivocada. Peroen la forma, porque la lucha por terrenos que en su mayoría fueron adquiridos de manera sucia, es unacausa justa en el fondo.

-¿Cómo evalúas la gestión de Hinzpeter para controlar el conflicto? -No han existido grandes diferenciasen la forma en que Pérez Yoma yHinzpeter han enfrentado el conflictoMapuche. Lo que pasa hoy es engran parte la continuación de lo quehicieron antes los gobiernos de laConcertación.-¿Pero no ha existido ningún cambio en la relación entre el pueblomapuche y el Estado chileno? -Creo que han habido cambios enlos últimos 20 años, pero estos hansido por parte de los propios mapuches. Hay mapuches que han accedido mayormente a la educación y sehan insertado en todas las esferas dela sociedad, que eso es lo que tratode reflejar en mi libro. Por otro lado,la globalización le ha hecho muybien a los mapuches.-¿En qué sentido?

- Por el efecto que han tenido lasredes sociales y la mayor facilidadpara poner los temas en la mesa dediscusión y debate. Ya no es necesario el acceso a medios masivos centralizados para poder expresarse.Gracias a la globalización, las minorías pueden exponer sus problemáticas y sus visiones sin pasar por elcontrol de las mayorías.- Tu fuistes muy famoso a temprana edad. ¿Qué recuerdos tienes deSábado Gigantes? -Yo la pase muy bien en SábadoGigante. Para mi fue muy grato conocer el funcionamiento de la televi-sión y a una serie de personajes. Perola verdad es que me impresiona quetodavía haya gente que se acuerdede eso. Es casi como una bendición.De repente te hacen un favor dándoteel banco, te saludan en la calle o tedejen entrar gratis a una Discoteca.-¿Qué opinión te merecen los casosde niños en la tele que han sidoexplotados como Christell de Rojo? -Me dan pena todos los casos deniños que han sido explotados en elmundo del espectáculo. Desde Joselito hasta Macaulay Culkin. Eso pasaporque como les ponen mucha plata,los papas se vuelven ambiciosos ylos explotan. Es feo que un cabrochico tenga que ir a un escenariopara ganar plata. Así llegamos a casoshorribles como Michael Jackson enque el papa lo amenazaba con unaplancha caliente.Por suerte, eso a mí no me pasó.Porque no gane mucha plata en latelevisión. Adquirí contactos y experiencia, pero nunca me pagaron ninguna cifra grande por ir a SábadoGigante. Encuentro notable que unniño saque para afuera sus talentos,siempre y cuando la economía de lafamilia no depende del trabajo deeste niño.-¿Te imaginaste alguna vez que tuspoemas iban a tener tanto impacto? -Para mi la tele fue un incentivo ami osadía de escribir a esa edad.También fue una plataforma para loque estoy haciendo ahora, que esconvertirme en periodista. Uno demis maestros espirituales fue Guillermo Hidalgo, con los personajes quetenía como Chupete Aldunate, elmaestro Titán y sus entrevistas en elsemanario The Clinic. De hecho, unode los referentes que tuve para hacerel libro “Visibles” fueron las entrevistas de Hidalgo.-¿Sigues recitando poemas de unaforma tan expresiva?-No, para nada. Cuando recitaba lospoemas en la tele, actuaba un poco.Me esforzaba y los recitaba de unamanera casi siútica. Le daba un efectoespecial leyendo las “erres” en lapalabra “patria”, que recitaba como“patrria”.

or más de tres meses los miem-bros del Kolectivo We Newen,recorrieron cerca de 10 comunasde La Araucania para conocer

en terreno para diagnosticar y documental audiovisualmente el uso delmapuzugun en la región, patrimoniocultural mapuche en riesgo, dondecada uno de las y los entrevistadoscoincide en la urgencia de relevarla.

“A lo largo del recorrido por laIX Región y sus comunas, las personas entrevistadas identificaron mayormente el Mapuzugun como unpatrimonio fundamental en riesgo,entre otros, como el conocimientotextil, construcción de viviendas, trabajo en cestería y otros. Esto se repitióa lo largo y ancho del territorio mapuche, en el marco de esta región,donde tanto la gente pewenche, wenteche, nagche y lafkenche coincidióen lo mismo: El Mapuzugun deberevitalizarce”, explicó Danko Marimán, integrante del Kolectivo WeNewen y realizador audiovisual deldocumental.

- ¿Qué resultados arrojó el estudio?“El Mapuzugun es la lengua mapuchey a lo largo y ancho del territorio haydiferencias dialectales que tienen quever con elementos particulares delterritorio y diferencias fonéticas. Sinembargo estas diferencias, se hacefundamental la necesidad de oficializar la lengua en la región para implementar reales políticas de conser-vación, difusión y revitalización.Asunto que no tiene porqué poner enriesgo la propia diversidad de la lengua.

La imposición del Estado y susinstituciones ha sido una de las principales causales de la perdida delmapuzugun. La migración forzada,desarticulación y envejecimiento delos territorios también a contribuidoa la perdida de nuevos hablantes y ala modernización de la lengua. Losmedios de comunicación masivos ylas políticas monolingües del Estadotienen al idioma mapuche, hoy, enriesgo de extinción y es urgente tomarconciencia y medidas para revertiresta situación”.- ¿Y qué acciones vienen con estosdatos que visibilizan la situación

Mapuzugun en riesgo de desaparición;¿Qué hacemos al respecto?

P

Proyecto audiovisual del Kolectivo We Newen da cuenta del estado actual del mapuzugun endiversas comunas de La Araucanía. "Las personas entrevistadas identificaron nuestra lenguacomo un patrimonio en riesgo", señala Danko Mariman.

de la lengua?“Los hechos retratados en el documental tienen completa relación conla realidad lingüística que vive elMapuzugun, los mapuche y la región.La gente cuenta de forma clara yconcisa porque el idioma mapucheesta en la condición en la que está.Por ello es que es necesario que seoficialice la lengua mapuche en laregión, porque solo así se podrá contar con los medios reales para revertirsu proceso de muerte.

Esperamos que el material sirvapara que la gente tome concienciasobre la situación del patrimonio cultural más importante del pueblo mapuche. Y para que las autoridadesescuchen la voz mapuche y haganoído a la demanda por la oficializa-ción de la lengua.

Cabe destacar que el proyecto fuefinanciado por el Consejo Nacionalde la Cultura y las Artes en el 2011.

Revitalización

Cuando se advierte que una lengua entra en estado de disminución,es posible desarrollar un programade mantención de esa lengua. Estodepende del estado en que se encuentra, las causas históricas de su decli-nación, el acceso a fondos y recursos

humanos y financieros y el interésde la comunidad. En una primeraoportunidad, muchos miembros delgrupo desean desarrollar la fluidezen el uso de la lengua, pensando enque será fácil adquirir nuevamenteel código lingüístico ancestral. Lamentablemente, ésta no es una tarealibre de dificultades, pues la mayoría

de los niños indígenas manejan elespañol como primera lengua y estánescasamente familiarizados con sustradiciones culturales autóctonas. Losinvestigadores advierten que, despuésde la etapa de la pubertad, es difícilprocesar la información utilizandoreglas y estructuras diferentes en unasegunda lengua.

agradecimiento y señaló que “hoyestamos celebrando el Día del Libropor ser una comunidad que tiene unabiblioteca con textos relacionados ala cultura indígena, además recordemos que hicimos un taller literario ygracias a ello logramos hacer la primera revista literaria, llamada ElSemillero”.

Del mismo modo, Mirta Millahueque, quien dirigió la ceremonia,indicó que “como comunidad no somos ajenos a los libros, ya que éstosno deben encontrarse solo en lasescuelas, y ahora todos nosotros podemos pedir un libro para aprendery enriquecernos de nuestra cultura”.Finalmente, la ceremonia de entregade textos culminó con una degus-tación de alimentos típicos, instanciaen la cual se mostraron los librosque, actualmente, se encuentran disponibles en la sede comunitaria deNolguehue.

Para la comunidad, la importanciade recuperar la lengua no sólo radicaen la necesidad de comunicarse, sinoque además, representa un medio deeducación, formación, entretenimiento y es la herramienta necesaria parala transmisión de conocimientos ancestrales y valores culturales propios.

ace unos años, la comunidadindígena Nolguehue, ubicadaen Río Bueno, Región de LosRíos, inició un proyecto de

taller para rescatar y preservar sulengua ancestral, el chezungun, dialecto huilliche derivado del mapuzungun, del cual solo quedan escasoshablantes. Fue en esa instancia, donde la propia comunidad decidió implementar una biblioteca mapucheen su sede social, y que actualmentees la única en su tipo existente en laRegión de Los Ríos, a nivel rural.

Es por ello que el Programa Orígenes hizo un reconocimiento a dichainiciativa, mediante la donación dematerial bibliográfico, en el marcode la reciente celebración del DíaInternacional del Libro.

Ceremonia

La entrega de los libros fue materializada mediante un acto organizado por la propia comunidad, dondelos alumnos de las dos escuelas queexisten en Nolguehue, recitaron unaserie de poemas en castellano y chezungun, sumado a una representaciónde un nguillatun (ceremonia), realizada por los propios escolares.

En la oportunidad, el coordinadorregional del Programa Orígenes, Raimundo Heredia Vargas, elogió eltrabajo elaborado por los miembrosy dirigentes de la agrupación indígena, pues ellos además han iniciadola construcción de una sala de lectura,anexa a la sede de la comunidad.

H

“Ver en terreno que ustedes yacomenzaron a implementar una futura estructura para mejorar su biblioteca, facilitando la lectura de lostextos a toda la comunidad y a quienes lo requieran, es algo de lo cualdebiesen sentirse muy orgullosos,pues demuestra la proyección yconsolidación de su iniciativa”, sostuvo Heredia.

A su vez, el coordinador regionaldestacó que en el contexto del DíaInternacional del Libro, también laUniversidad Austral de Chile quisohacerse presente en la ceremonia,mediante la donación de materialbibliográfico.

“Es mi deber recalcar el aporteque hizo la Universidad Austral deChile, quienes a través de su Di-rección de Extensión, donaron unacantidad importante de libros, puesconsideraron que esta iniciativa (labiblioteca mapuche) es de gran valory digna de apoyo de diversos sectores, ya que es un ejemplo no solopara otras comunidades, sino quetambién para la ciudadanía en general”, indicó.

En el acto, la presidenta de la co-munidad Nolguehue, Alicia Contreras, mencionó algunas palabras de

Forestal realiza su primer catastro desitios de interés cultural mapuche

on el ánimo de identificardentro de los predios de laempresa sitios de alto valorcultural mapuche, la empresa

Forestal Mininco inició durante elaño 2008 un proceso de consulta con261 Comunidades Mapuche vecinasa sus bosques, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, la Corporación Nacional de Medio Ambiente, CONAMA, el Conse-jo de Monumentos Nacionales, entreotros organismos, para recoger antecedentes sobre la existencia y ubica-ción de sitios de gran significaciónespiritual para los mapuches, con elpropósito de protegerlos y resguardarlos mediante convenios de conser-vación con las comunidades vecinas,asegurando el libre acceso al lugar.

Más de 1.700 sitios arrojó en totalla consulta efectuada por aproximadamente 4 meses en las regiones delBío Bío y de La Araucanía, de loscuales finalmente se confirmó que18 fueron identificados dentro de losfundos de la empresa, de los cuales15 se concentran en la Novena Re-gión. A los que se suman 4 nuevossitios, encontrados a través del proceso continuo de búsqueda de la empresa junto a las comunidades, sumando a la fecha 22.

Con esta información, Minincoestá formalizando convenios con lascomunidades involucradas, estableciendo el compromiso de implementar acciones conjuntas para la man-tención, conservación y resguardode los sitios identificados. A juiciode sus ejecutivos, esta acción potencia la cooperación entre la empresay sus vecinos, para apoyar la formula-ción y gestión de proyectos eficientespara el desarrollo sociocultural delos sitios.

La relevancia de declarar estasáreas de protección como Áreas deAlto Valor de Conservación (AAVC),radica en el reconocimiento de laimportancia excepcional y crítica quetiene para la identidad cultural de lascomunidades locales, que en definitiva beneficia al país y a las políticasde conservación de la zona. Estaidentificación es parte de las accionesllevadas a cabo para la conservacióny resguardo de estos espacios, enseñal de respeto a las creencias ytradiciones Mapuche.

C

Mininco ha identificado 22 sitios culturales mapuches al interior de sus predios, los cuales seconsideran de “alto valor de conservación”. De ellos, 15 se encuentran en La Araucanía.

El proyecto de la empresa forestal, una de las más grandes del paísy que en los últimos años se ha vistoinvolucrada en numerosos litigios detierras con comunidades, tiene comopropósito potenciar el respeto haciala cultura Mapuche subrayan susejecutivos.

Para ello Mininco considera laimplementación de un Plan de Manejo, elaborado en conjunto con lasComunidades Mapuche involucradas,para el cuidado y conservación delos sitios sagrados, respetando suvalor ancestral en beneficio de quienes las comunidades definan quepueden tener acceso a ellos para susceremonias.

Lanzan en Padre Las Casas revista desalud con traducción al mapudungun

n el consultorio de la localidad de San Ramón, situadaa unos 25 kilómetros del radiourbano de la comuna de Padre

Las Casas, la rectora de Santo TomásTemuco, Rosemarie Junge, junto alalcalde, Juan Eduardo Delgado, repartieron entre los usuarios los primeros ejemplares de la revista “Cápsula de Salud” elaborada en caste-llano y mapudungun, esta última lalengua nacional mapuche.

La iniciativa intercultural surgede la asociatividad entre la Universidad Santo Tomás y la Municipalidad de Padre Las Casas en la elabo-ración de un instrumento de preven-ción enfermedades crónicas como lahipertensión arterial y la diabetesmielitus, entre otras afecciones físicas.

En el primer número de esta revista de salud, los autores concentraron la información en la prevenciónde la hipertensión arterial con estadísticas preocupantes como el 25%de la población mayor a 15 años eshipertensa y advertencias como elcuidado en la alimentación y la actividad física.

Sergio Castillo, académico de laUST Temuco y coordinador del proyecto de Comunicación Interculturalpara la Salud Rural, señaló que lainiciativa surgió hace un año “conel objetivo de colaborar con la comunidad rural para explicarles losproblemas de salud más graves yrecurrente que los afectan, como lahipertensión, la salud mental y ladiabetes, para que una vez informados puedan ayudarse en la preven-ción” explicó.

E

Proyecto de Universidad Santo Tomas y Municipalidad de Padre Las Casas

Además de este subsidio dirigido aprofesionales y técnicos, la CONADItambién ha implementado convenioscon universidades para la formaciónde profesores en educación intercultural bilingüe (Pre y postgrado), y ya setrabaja en la gestión de convenios conuniversidades y organismos nacionalese internacionales para becar a profesionales y técnicos pertenecientes alos pueblos originarios.

Para los técnicos de nivel superiorse financiarán cursos de especialización

El proyecto busca en un plazo detres años abordar con informaciónpreventiva las enfermedades con mayor prevalencia en la población rural,abordando la realidad interculturalde La Araucanía dado el alto componente cultural mapuche que en lacomuna supera el 60%. Para Rosemarie Junge, rectora de Santo Tomás,acotó que “para la universidad esfundamental el contacto con la comunidad y su salud, sobre todo porla comunidad rural que es la quemenos recibe del sistema de salud”expresó.

Uno de los colaboradores en laredacción de este documento fue elpropio alcalde Eduardo Delgado. Ensu profesión de médico cirujano,Delgado aseguró que “en la zonarural de la región aún hay muchos

que no entienden bien el español. Deahí que se decidió incluir la tra-ducción al mapudungun del contenido y la importancia de la unión conla universidad fue fundamental paraacceder a especialistas del área de lasalud que con sus conocimientosmejoren la calidad de vida de laspersonas del campo“.

Cabe destacar que esta publi-cación será distribuida en todos loscentros salud del área rural de lacomuna. De un total de 58.207 habitantes, un 41%, correspondiente a23.882 habitantes, declara pertenecera algún grupo étnico, siendo el principal el Pueblo Mapuche. De allí laimportancia de la iniciativa impulsada por la casa de estudios superiores y el Municipio local, un paso másen el reconocimiento a la diversidad.

de un año de duración en áreas delconocimiento que requieran mejoraro actualizar con un monto máximo de$400.000. Mientras que para profesionales se financiarán cursos de espe-cialización de corta o mediana duracióntales como postítulos, diplomados omaestrías con un monto máximo de$1.000.000.

Entre los requisitos para postularse cuenta pertenecer a un pueblo originario reconocido por la Ley N°19.253; poseer el título técnico de nivel

superior o profesional; residir y estudiaren cualquier región del territorio nacional; que se encuentre cursando unprograma de especialización o postgrado; y que posean la calidad de alumnoregular del programa de especializacióno postgrado en instituciones de educa-ción superior.

"Tenemos muchos profesionalesmapuche destacados a los que queremos premiar con esta iniciativa, dándoles una oportunidad para perfeccionarse en lo que requiere la sociedad

actual, pero sin perder su cultura y susraíces, siguiendo así con nuestra política de entregar de oportunidades",señaló Jorge Retamal Rubio, directornacional de la CONADI, quien exten-dió la invitación a participar deestainnovadora iniciativa implementadapor la institución de gobierno. Cabeseñalar que son cientos los estudiantesindígenas en Chile egresados año trasaño de la educación superior, sobretodo miembros del Pueblo mapucheen el sur del país.

Inauguran Jardín Infantil Interculturalen comuna de San Bernardo

on danzas, rogativas y músicamapuche fue inaugurado elJardín Infantil InterculturalPoyentü Mapu ("Amandola

Tierra"), ubicado en la comuna deSan Bernardo, el que tiene comoprincipal objetivo potenciar y visualizar entre los párvulos las culturasoriginarias de nuestro país. Éste esel establecimiento número 47 que seimplementa gracias a una alianzaentre la Junta Nacional de JardinesInfantiles JUNJI y la CorporaciónNacional de Desarrollo IndígenaCONADI.

María Francisca Correa, vicepresidenta ejecutiva de JUNJI, destacóque iniciativas como esta permitenmostrar la importancia que entregala institución a la integración de lasetnias originarias. “Mediante estosjardines la JUNJI asume la responsabilidad de entregar proyectos educativos que hacen partícipes a lasdistintas etnias con el objetivo depotenciar y visualizar su cultura,especialmente entre losniños y niñas.La cultura no se rescata porque estáviva y existe, sino que ésta se potencia y se muestra a la comunidad”,señaló.

La autoridad agregó que “el aspecto diferenciador de estos jardinesestá en el currículum educacional,que enfatiza el valor de la diversidadde culturas rescatando y promoviendo su cosmovisión, costumbres, len

C

El jardín tiene capacidad para 104 párvulos y cuenta con una matrícula de 18 niños y niñasmapuche. El currículum enfatiza el valor de la diversidad cultural

"Maururu (Gracias)", fue el lema conque los estudiantes recibieron a lasautoridades encabezadas por el Director Nacional de la Conadi, Jorge Retamal Rubio, en el gimnasio del ColegioLorenzo Baeza Vega, de Isla de Pascua.Allí brindaron una emocionante y hermosa ceremonia, en la cual demostraron el aprendizaje de su lengua nacional, sus bailes y tradiciones culturales.

Esto porque gracias al aporte decasi 100 millones de pesos provenientes de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y la municipalidad de Isla de Pascua, ya sepueden apreciar los primeros efectos

guaje y gastronomía”.Asimismo, el jefe de oficina de

CONADI en Santiago, Juan PardoMaliqueo, señaló que "con iniciativas como ésta demostramos una vezmás nuestro compromiso con laslenguas de nuestros pueblos originarios. Esta alianza con la JUNJI permite que desde el nivel pre escolarlos niños y niñas de las distintasetnias aprendan y manejen su cultura,siendo este tipo de acciones uno delos sellos de nuestra gestión comoGobierno: resaltar nuestras tradicio

nes y mantener viva nuestra cultura".El jardín es administrado porla

Corporación de Salud y Educaciónde San Bernardo, tiene capacidadpara 104 párvulos y cuenta con unamatrícula de 18 niños y niñas mapuche. La construcción e implementa-ción de este jardín implicó un montode $191.953.859. En la actividadtambién estuvieron presentes la alcaldesa de San Bernardo; la gobernadorade la Provincia de Maipo; elSeremi de Educación y la directorametropolitana de JUNJI.

de la educación intercultural que contempla clases de la lengua indígena yrecuperación de tradiciones para losmenores de los jardines infantiles yestudiantes del Liceo Lorenzo Baeza.

Al respecto, Jorge Retamal señalóque "Aquí ya no estamos hablando deun proyecto, estamos viendo en concreto que los niños y niñas desde laeducación parvularia están aprendiendosu lengua y su cultura, en lo que constituye una demostración más de laconvicción con que estamos trabajandoen la recuperación de las lenguas originarias de Chile que llegaron a tenersólo un 12% de hablantes antes de