Siddig, E. Jamás La Humanidad Conoció La Democracia, Ni Siquiera Los Griegos_ Entrevista a...

description

Transcript of Siddig, E. Jamás La Humanidad Conoció La Democracia, Ni Siquiera Los Griegos_ Entrevista a...

2/2/2014 “Jamás la humanidad conoció la democracia, ni siquiera los griegos” | Miradas al Sur

http://sur.infonews.com/notas/jamas-la-humanidad-conocio-la-democracia-ni-siquiera-los-griegos 1/3

Tiempo argentino Veintitrés Newsweek Geekye OirMortales

Por Exequiel Siddig

[email protected] (mailto:[email protected])

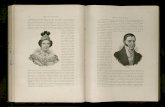

Como un matrimonio. El reencuentro con el politólogo argentino Guillermo O’Donnell generó apasionadas

discusiones teóricas.

El libro Transiciones desde un Gobierno Autoritario, escritoen 1986 por Philippe Schmitter, Guillermo O’Donnell yLawrence Whitehead, cumple 25 años de pura influencia enprocesos democráticos tan disímiles como el de Argentina,Corea o Sudáfrica. El politólogo estadounidense habló sobrela “democracia realmente existente” y la e-democracia.

“Jamás la humanidad conoció la democracia, ni siquiera losgriegos”

En los 90, Guillermo O’Donnell y Ure (tal su nombre completo) era conocido en los pasillos de Sociales como “el Mick Jaggerde la Ciencia Política”. Sus textos eran puro brit rock: gráciles, apabullantes, ineludibles. Un verdadero intelectual orgánico enel exilio, que escribía desde Estados Unidos en la Universidad de Yale (doctorado en 1985), Standford y Notre Dame. Unexilio que se prolongó por 30 años, desde 1978. Los estudiantes argentinos durante el menemato no podían aprobar losparciales si no sabían las características del “Estado Burocrático-Autoritario”, la calidad insuficiente de la “democraciadelegativa” o cuáles eran las “zonas marrones” en América latina. Sin embargo, el hito fundacional que lo elevó al grado decelebrity intelectual en todo el mundo fueron los cuatro volúmenes de Transiciones desde un Gobierno Autoritario.Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas, escrito en coautoría con Philippe Schmitter y Lawrence Whiteheaddesde 1979 a 1986.El libro fue de una intuición inusitada. Cuando comenzaron, se proponían terciar en el devenir de los nuevos regímenesdemocráticos que asomaban en el sur de Europa bajo el peligro de una regresión autoritaria. En 1974, la Revolución de losClaveles había dado por tierra la dictadura portuguesa de Salazar; la Junta de los Coroneles había caído en Grecia tras labochornosa invasión a Chipre. Además, luego de una dictadura de más de 40 años, Juan Carlos I había asumido como reyde España a fines de 1978. Eso era casi todo, con eso empezaron, porque América Latina todavía se desangraba bajo elyugo del Cóndor. Cuando terminaron, Gorbachov ya había empezado con la glasnost, y Argentina y Brasil con susprimaveras.“El libro fue un acto político para erosionar a esos regímenes autoritarios que odiábamos”, recordó O’Donnell en el encuentrocon su ex socio que la Sociedad Argentina de Análisis Político (Saap) organizó junto a la Fundación Osde el 27 de juliopasado. Fue para celebrar la disertación “Democratización y democracias: a veinticino años de la tercera oleadademocratizadora”. Carlos H. Acuña, quien los presentó, abonaría el mito de los tipos audaces. “En 1979, las crisis de losautoritarismos eran una especie de blanco móvil en la academia: había pocos casos y para colmo poco estudiados”.Si O’Donnell representaba la soberbia de “los chicos malos”, Schmitter podría haber sido el Lennon de la politologíanorteamericana. Ex pintor, su tesis del Darmouth College en 1959 había sido sobre el Movimiento 26 de Julio, la resistenciacubana liderada por Fidel Castro, a quien podía jactarse de haber contribuido con unos pesos un par de años antes, cuandoestudiaba artes en la Unam y trabajaba con un grupo de muralistas del México DF.Schmitter y O’Donnell se encontraron a mediados de los ’70 como miembros del Programa Latinoamericano del WoodrowWilson Centre, “un centro terriblemente reaccionario” –según el argentino– pero en el que gravitaba Abraham F. Lowenthal,un académico favorable a la política de derechos humanos de Jimmy Carter y que apostaba por el proyecto.Schmitter por entonces ya era un consumado joven profesor de la Universidad de Berkeley, formado previamente en Ginebray con una tesis doctoral sobre políticas de desarrollo en Brasil (1930-65), escrita bajo la anhelada tutoría de Seymour MartinLipset.Para enero de 2010, el Journal of Democracy pidió al intelectual estadounidense una retrospectiva, a la que tituló “25 años,25 hallazgos”. Allí vuelve sobre su concepto de “democracias realmente existentes”, que se identifican por ser regímenesque se piensan a sí mismos como democráticos, que son aceptados como tales por el club de países democráticos a nivelmundial y que cumplen con los mentados requisitos con que Robert Dahl describió a las “poliarquías”: fuentes alternativasde información al alcance de la mano, libertad de asociación y organización y elecciones periódicas libres y justas, entre

2/2/2014 “Jamás la humanidad conoció la democracia, ni siquiera los griegos” | Miradas al Sur

http://sur.infonews.com/notas/jamas-la-humanidad-conocio-la-democracia-ni-siquiera-los-griegos 2/3

otros.Con una cervecita bien helada en el microcentro, Miradas al Sur compartió un almuerzo con Philippe Schmitter, que hablósobre la perspectiva de la democracias latinoamericanas a años vista de su recuperación, cómo fueron las cosas en laEuropa oriental –región de la que se convirtió en especialista– y de porqué Argentina debería probar con “el voto inteligente”.

En debate con la mentada teoría de la “poliarquía” de Robert Dahl, usted habla de “democracias realmenteexistentes”. ¿Podría definir esa noción? –Hay dos maneras de definir la democracia. Una es académica: básicamente se intenta identificar cierta clase depropiedades definidas en una teoría y corroborar si un país las cumple o no. La otra es simplemente preguntar qué país seconsidera a sí mismo democrático y se sale con la suya, por así decir. En otras palabras, ¿los demás países lo aceptancomo democrático? Jamás la humanidad ha conocido la democracia, ni siquiera los antiguos griegos. Lo que tenemos esuna aproximación, “democracias realmente existentes”.–¿Y cuáles son sus premisas, sus límites? –Bueno, aquí es donde disentimos con Guillermo. Para mí, la frontera está definida por el mundo política real, no por losacadémicos. La mayoría de los Estados tienen democracia, hoy día. Puede ser que sea una democracia débilmenteconstituida, pero es una democracia al fin. Más o menos se corresponde con los criterios de poliarquía de Dahl: libertad deprensa, elecciones regulares, etc. Lo importante es: piénsate como democrático, y si los otros países que también sepiensan a sí mismos como democráticos te aceptan en su club, pues eres democrático. Está plagado de democraciasdisfuncionales alrededor del globo –corruptas o lo que fueran–, pero eso no las hace ser no-democracias, sino democraciascualitativamente pobres. Aun así, siguen sosteniendo una serie de reglas que son aceptadas por una amplia pluralidad deactores políticos, que a su vez esperan continuar participando bajo el halo de esas reglas. No son grupos revolucionarios, noestán tratando de torcer la legalidad a través del uso de la violencia. Pueden quizá perseguir cambiarla, pero lo hacen através de las reglas existentes. Para mí, esa es un democracia realmente existente, allí está el umbral.–¿En qué medida el Pacto de La Moncloa sirvió de modelo o influyó a las transiciones democráticas de Américalatina? –Simbólicamente la importancia de La Moncloa fue insoslayable, pero nunca pudo producir los resultados económicos quese fijó. Si revisáramos la letra del pacto, veríamos que se proponían bajar las huelgas y la inflación, mantener los salariosbajos, etc. En efecto, redujeron las huelgas, pero ya venían en picada antes de la firma del acuerdo. Lo interesante es que elPacto de La Moncloa se convirtió en el símbolo porque fue aceptado por una amplia gama de partidos, incluyendo alComunista. Chile y Uruguay se ciñeron al modelo, pero no Argentina, donde hubo entre radicales y peronistas “un pacto parano pactar” con los militares.–Bueno, lo conocido: aquí los militares salieron por el patio trasero luego de la derrota en Malvinas. Lo notable esque de algún modo, América del Sur y buena parte de América Central consolidaron sus democracias. Aunque si sepiensa en Colombia... –Cuando comenzamos a escribir el libro con Guillermo, presumíamos que como las cosas no habían cambiado en muchotiempo, había una fuerte probabilidad de que aquella vez también fallara. De 83 intentos democratizadores en América latinaentre 1900 y 1975, dos de cada tres habían fallado. Para mi gran sorpresa, ni uno solo de los países que se democratizaronluego de ese período volvió a un régimen autocrático. Es cierto que surgieron problemas, algunos quizá no seandemocracias consolidadas. Es decir, hay una gran incertidumbre respecto de las reglas.–¿Cuál sería un ejemplo de democracia “no consolidada”? –Claro que hoy tenemos el golpe en Honduras, pero para mí el ejemplo más notorio es Bolivia. Recién han creado una seriede reglas nuevas, pero todavía no se sabe si éstas –especialmente las que empoderan a la población nativa– terminarán porser observadas y aceptadas por todos los bolivianos, incluidos los de la resistencia conservadora de Santa Cruz. Bolivia noes un régimen híbrido, mucho menos una autocracia; en la actualidad es una democracia floreciente con muchamovilización popular, gente interviniendo en asuntos políticos... Bueno, en realidad eso debería ser la democracia. Peroinsisto: todavía las reglas del juego no están claras, esa es la diferencia con una democracia plena. En el mundo, haysonados casos que todavía no han podido torcer la taba y que han tenido reversiones autoritarias. Tailandia es un ejemploreciente; un caso típico de una democracia no consolidada, en este caso una “democradura”. La presidencia no hubieraresistido en el poder si no hubiera contado con la capacidad represiva del ejército.–En América latina poco se habla o se han comparado los procesos de democratización en países como Polonia,Hungría o Albania, de los que poco se sabe. –Bueno, la primera gran división que habría que hacer es entre aquellos países post comunistas que tuvieron unaindependencia política previa y los otros que eran repúblicas de la Unión Soviética, tales como Bielorrusia, Ucrania, lospaíses de Asia Central y las tres repúblicas bálticas. De modo que allí se estableció bruscamente una línea desde el oestehacia el este. Ahora, esa línea adquirió relevancia, una vez que la transición tuvo lugar, por la Unión Europea. Al principio, laUE había respondido de manera escéptica, con lo que anunció que sólo consideraría como candidatos para entrar a lospaíses listados en la primera categoría: Polonia, Hungría, Checoslovaquia. Luego, en una decisión que nadie comprendiócabalmente –pero de acuerdo a mis informantes tiene mucho que ver con los intereses de Alemania– , decidieron aumentarel número de plazas de 3 a 10, incluyendo las repúblicas bálticas (Lituania, Letonia y Estonia), Bulgaria, Rumania yEslovaquia. Ese grupo tuvo ciertas garantías de que iba a ser incluido en un futuro cercano dentro de la UE. La UE a su vezle derivó una fortuna, le traspasó su expertise, a razón de que se adecuaran a las condiciones políticas trazadas en losCriterios de Copenhague. El otro grupo es lo que quedó luego de la desintegración de la federación de Yugoslavia. Todos –salvo Eslovenia– se desintegraron con enormes dosis de violencia. Pero la ironía del asunto es que en ese momentoYugoslavia no era un país realmente comunista; ya había adaptado su economía a la de Europa occidental. Tenía unaenorme cantidad de trabajadores en Alemania que militaban en movimientos de liberación. Los yugoslavos se movían portoda Europa pidiendo y aceptando trabajo en diferentes sitios. Esa situación era inimaginable dentro de la URSS. Yugoslaviaera un país semisocialista con propiedad privada.–Obra de Tito. –Bueno, Tito tuvo más éxito de lo que él mismo aceptaba, pero eso se llevó a cabo cuando murió. Volviendo al punto, Eltercer grupo de países era el de los Balcanes, que solía incluir a Rumania y Bulgaria, pero que fueron incluidos en esosfamosos diez candidatos a la UE. En tal sentido, las transiciones a la democracia en eduropa oriental dependieronesencialmente del grado de conflicto armado o guerra civil en que se sumieron esos Estados luego de la caída del Muro.–¿Qué piensa de la “libertad de prensa”? Es uno de los requisitos de de la poliarquía, pero hoy está en discusiónen todo el mundo. –Robert Dahl habla de libertad de prensa, pero no especifica a qué se refiere. Una cosa es decir que la prensa está exentade cualquier tipo de censura en sus contenidos, y otra es hablar de la propiedad y de los dueños de la prensa, cuestión queDahl no aborda. En Italia, por caso, hay libertad de prensa, pero la televisión y la mayoría de la prensa escrita estáncontroladas por el presidente Berlusconi. ¿Es eso libertad de prensa? Desde la perspectiva de la poliarquía sí, pero desde elpunto de vista de la democracia realmente existente se trata de un una democracia manipulada, en tanto dos de los canalesestatales pertenecen a Berlusconi.–¿El tema pasa más por la televisión que por la prensa? –Cualquier europeo común medianamente socialdemócrata diría que para que exista libertad de prensa se necesita de latelevisión pública. De hecho, los países europeos tienen canales estatales poderosos, como la BBC de Londres. EstadosUnidos, México y Argentina no tienen libertad de TV porque no está balanceada la estructura de la propiedad de los medios.El caso argentino es más sintomático, puesto que Clarín tiene un canal de televisión, lo que está prohibido en Estados

2/2/2014 “Jamás la humanidad conoció la democracia, ni siquiera los griegos” | Miradas al Sur

http://sur.infonews.com/notas/jamas-la-humanidad-conocio-la-democracia-ni-siquiera-los-griegos 3/3

Unidos.–Usted dice que la calidad de la democracia está emparentada directamente con la clase política profesional quepuede formar. Y que en esa falla radica el desencanto actual por la democracia. ¿Por qué? –Ahí radica el debate académico: qué define una democracia de baja calidad. Por mi parte, lo que trato de hacer es evadir ladiscusión por la substancia. Nada hace suponer que una mejor democracia mejore el nivel de vida económico de la gente.Puedes tener una democracia que funcione de maravillas, y gente que concuerde y aun que promueva la inequidad delingreso. De modo que trabajo con criterios democráticos basados en un solo concepto: accountability. El corazón de lademocracia consiste en ciudadanos que sostengan las reglas con responsabilidad, que vigilen al poder político. En algunospaíses, se pensó que la competencia entre partidos garantizaba la accountability. Pero los partidos no funcionan de esemodo; los políticos forman una clase. Se necesita a la sociedad civil y a la prensa, puesto que puede multiplicar el efecto devigilancia sobre el poder al hacer las cosas públicas en gran escala. Accountability es la sociedad civil acopiandoinformación, revelándola a la prensa para producir un efecto multiplicador. En ese sentido, Internet es increíble, porque nadiela controla. Es la e-democracia. De hecho, ustedes en Argentina deberían probar con el “voto inteligente”.–¿Cómo es eso? –Cada candidato a un puesto gubernamental llena un cuestionario de 35 preguntas. Hay una serie de campos: educación,inmigración, etc. Luego, usted como ciudadano llena el mismo cuestionario y la computadora comparará qué candidato seajusta con mayor afinidad a sus preferencias. También le dirá si los candidatos del mismo partido concuerdan entre sí. Enlas elecciones para el Parlamento europeo –en las que uno puede votar a cualquier partido de cualquier país,independientemente de su nacionalidad–, respondí el cuestionario y descubrí que el partido más ligado a mis preferenciasera el Partido Pirata de Finlandia, algo que jamás podría haber imaginado de antemano.

LA PASIÓN SEGÚN MAQUIAVELOLa noche en que Philippe y Guillermo entregaron la última versión de su libro, el porteño se cayó en la bañadera y se quebróuna pierna. “¿Siempre tiene que haber una tragedia en el medio, para los argentinos?”, lo chanceó el norteamericano, alregreso del hospital. En el encuentro que mantuvieron hace dos semanas en el Auditorio de la Fundación Osde, a 25 añosde aquel hito académico, se los pudo apreciar todavía cómo ese matrimonio de “transitólogos” que aun a la distancia seacucian, discuten y pelean con la misma pasión de siempre, pero que en definitiva se aprecian. Su público supo que habríachispazos de inteligencia, de modo que el salón rebasó.El presentador, Carlos H. Acuña, midió la relevancia del libro en cuatro rupturas teórico-metodológicas. Dijo que por primeravez se atendían los aspectos idiosincráticos y las coyunturas nacionales para entender la posibilidad democrática:“Demostraron que nada funciona en todas partes, que no hay recetas universales”. En tal sentido, el libro abandonaba labúsqueda de prerrequisitos para la democracia; acentuaba la cultura cívico-democrática como un constructo en gestaciónmás que como una condición a priori. Además, estaba reñido con perspectivas teleológicas y establecía una lógica“tentativa” de las transiciones nunca antes descripta, enhebrando la relación entre el polo autoritario y el democrático.Admirador de Maquiavelo, en la actualidad Philippe Schmitter vive en Florencia. Allí es profesor emérito del InstitutoUniversitario Europeo. Constantemente viaja también para dar clases en la Universidad París 1, Ginebra, Zurich, Mannheim,Lisboa, entre otras. En 1969 fue profesor visitante de Buenos Aires para el Intal del BID. Desde fines de los ’80, se dedicó aestudiar el proceso de integración de la Unión Europea, focalizando en la consolidación de las democracias emergentes delsur y el este de Europa, además de analizar la posibilidad de una democracia posliberal en Amércia del Norte y Europaoccidental.Tan comprometido estuvo con las transiciones democráticas, que desde hace diez años cobija una pareja de refugiadosalbaneses en su casa, que acaban de tener un hijo. Con Albania tiene un apego especial. Es miembro fundador de laAsociación de Ciencia Política de ese país.Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Berkeley (1968), en su vasta carrera Schmitter ha sido galardonado convarios premios y becas, entre las que se cuentan la Guggenheim (1978) y el Johan Skytte Prize de la Universidad deUpppsala (2009). Entre las publicaciones dedicadas al Viejo Continente se destacan: Come Democratizzare l'UnioneEuropea e perché (2000); El Futuro de la Democracia en Europa. Perspectivas, análisis y reformas (con AlexanderTrechsel, 2004), para el Consejo Europeo.Una anécdota pinta de cuerpo entero al artista nómada, al Lennon que es Schmitter en la Ciencia Política.–¿Usted estudió en México, luego fue a Ginebra, se doctoró en Berkeley y eligió Brasil para su tesis. ¿Qué leinteresó de la América latina de fines de los ’60? –En 1960 estaba preparando mi examen para entrar en la Universidad de Ginebra, donde estudié la carrera de grado. Fui aVenecia, porque mi novia tenía un departamento allí. Pasamos dos semanas preparando exámenes. Pero justo se celebrabala Bienal de Venecia, que ese año estaba dedicada a Brasil. Así que fui y me quedé maravillado con su arte, con su música.Me di cuenta de que era un país completamente diferente a México, que era mucho menos autoritario, mucho más abierto.En Berkeley formé parte del movimiento contra la guerra de Vietnam. Pero lo único que quería era vivir en Brasil. Así queelegí el país donde quería vivir y recién después elegí el tema.

Calificación:

Promedio: 4.5 (28 votos)