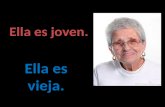

Joven Es

-

Upload

rolando-arbesun-rodriguez -

Category

Documents

-

view

14 -

download

1

Transcript of Joven Es

mento del delito no es homogéneo,porque se da mayoritariamente enBuenos Aires, Cuyo –especialmenteen Mendoza y con excepción de SanLuis– y en Neuquén, y recae sobrela propiedad que es lo que la opi-nión pública más teme”.

“Si bien existe un sustrato objetivo,es la repercusión de esa expansióndel delito la que hace que todos ten-gamos el mismo nivel de temor. Fren-te a un hecho delictivo muy llamati-vo, por efecto de los medios surgeuna suerte de psicosis colectiva: per-cibimos que algo nos va a suceder encualquier momento, que estamos enuna sociedad normalmente insegura.Pero lo real es que en los últimos sie-te años no hay una dinámica de ex-

pansión muy sostenida”, señala.

El huevo de la serpiente“Pibe chorros no se nace, se hace.

La delincuencia juvenil encierra unproceso muy complejo, una conjun-ción de factores como la pobreza, lafalta de equidad, el desempleo y, es-pecialmente, la falta de expectati-vas. Comienza a gestarse en losaños 80, cuando el mercado de tra-bajo formal deja de acompañar ladinámica del crecimiento demográ-fico y los jóvenes con bajos nivelesde calificación sólo consiguen in-sertarse en el empleo informal. Enla década siguiente, Argentina dejade ser uno de los países con mejordistribución de la riqueza para ubi-

carse entre los que evidencian ma-yores diferencias económicas. Elpoder adquisitivo del salario cae un40 por ciento, y por períodos pro-longados más de la mitad de la po-blación está por debajo de los índi-ces de pobreza”, explica Míguez,profesor de las universidades nacio-nales de General San Martín (UN-SAM) y de Buenos Aires (UBA).

“Paradójicamente, en los 90, ciertainnovación del bagaje productivo enArgentina hace que ganen competiti-vidad algunos sectores de la indus-tria. Surgen fuentes de trabajo alta-mente inestables que producen unaumento del desempleo –cuyos pi-cos oscilan entre el 17 al 20 por cien-to–, porque para equilibrar la irregu-

19

nóm

ada

octu

bre

de20

09/

núm

ero

18

D esde mediados de los 90, unaparte de la opinión públicaargentina exige “tolerancia

cero” y “mano dura” con los delin-cuentes. Y más recientemente, re-clama la baja en la edad de punibili-dad en el proceso penal de lo quellama pibes chorros, sinécdoqueque estigmatiza y margina a los ado-lescentes que trasgreden la ley, unnuevo trastorno que se suma al de-bate sobre la inseguridad. Los me-dios de comunicación informanpermanentemente “en vivo y en di-recto” sobre robos, secuestros, to-ma de rehenes por jóvenes que de-linquen, quienes son vistos comoperversos, productos de las fallasestructurales en la familia y la edu-

cación, de la adicción a las drogas oal consumismo desenfrenado. Tan-to la óptica conservadora como hu-manista, tratan de desvincularlosde la pobreza, la primera para ne-garle sus causas sociales y la segun-da a fin de evitar la represión indis-criminada en los barrios populares,del gatillo fácil que ha costado másde 1.900 víctimas en democracia.

“Para hablar de la delincuencia ju-venil es preciso esclarecer la sensa-ción de inseguridad en la población.Esta responde a ciertos factores ob-jetivos, a la forma en que reverberanen la opinión pública a través de losmedios y del accionar de distintos lí-deres políticos”, explica el sociólogoy antropólogo Daniel Míguez, que en

los últimos diez años indagó en juz-gados de menores, institutos de re-habilitación, cárceles, bailantas, san-tuarios de jóvenes muertos por poli-cías, familias y barrios pobres paraescribir Los pibes chorros y Delito ycultura. Los códigos de la ilegalidaden la juventud marginal urbana,entre otros ensayos.

Míguez explica: “Las estadísticasmuestran que el incremento de laactividad delictiva se inició en la dé-cada de los 80 sin que la sociedad lopercibiera, dado que era muy pe-queño. En términos absolutos, laexpansión mayor del delito se dioen los 90, y a partir del 2001 se per-ciben crecimientos y reflujos. Losdatos indican, además, que el incre-

Jóvenes en las cárcelesLa situación de los jóvenes alojados en cárceles es uno de lostemas que la opinión pública evita tratar en profundidad y por elque reclama soluciones apresuradas y de efectos inmediatos. Enlos últimos tiempos el debate sobre la baja de la edad para penara los adolescentes ganó a la sociedad con una fuerza avasalladora,en desmedro de pensar planes de educación, viviendas o trabajoque permitan la inclusión social. Los investigadores DanielMíguez, docente de la UNSAM, y Claudia Cesaroni, integrante delCentro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos(CEPOC), se apartan de los lugares comunes a la hora dereflexionar sobre esta franja de la población demonizada no sólopor la mayoría de los medios de comunicación, sino también porno pocos actores sociales.

18

nóm

ada

octu

bre

de20

09/

núm

ero

18

Informe

Daniel Míguez:Atacar las causas

E l desaliento es un sensaciónajena a Claudia Cesaroni. “Enalgún momento esta socie-

dad, de la que los jóvenes presosson hijos, comenzará a cuestionarla decisión de encerrarlos en prisio-nes por períodos cada vez más lar-gos, para transformarlos en peorespersonas que las que eran antes deentrar allí”, se esperanza esta abo-gada y criminóloga, especializadaen la defensa de los derechos depersonas privadas de libertad. Aprincipios de este año publicó Eldolor como política de tratamiento(Fabián J. Di Plácido Editor), unainvestigación sobre las condicionesde detención que padecen los “jóve-nes adultos” (entre 18 y 21 años) enlas cárceles federales de Ezeiza yMarcos Paz. El punto de partida fuetomar la noción de “reparto de do-lor”, descripta por el criminólogonoruego Nils Christie, para detallarla manera en que, “a partir de laspolíticas que se les aplican a los jó-venes detenidos, ese dolor se ex-presa claramente, desde la violen-cia física en el momento de ingresary durante la primera etapa de la cár-cel, hasta –de una forma más sofis-ticada y sutil– en los tratamientos

más conductistas, de modificaciónde la personalidad, como la Meto-dología Pedagógica Socializadora(MPS); ésta no tiene violencia físicapero sí una altísima dosis de violen-cia psicológica, de ritualismos exa-gerados, en la que los pibes son lle-vados a hacer acciones humillantes,por ejemplo, ser delatores”.

Esas situaciones generan una nor-malización de la violencia y de lamuerte entre los presos, pero tam-bién en el resto de los estamentosque participan del sistema penal. Pa-ra graficar, Cesaroni, docente de laUniversidad de La Pampa, relata suexperiencia en otra investigación:“Cuando les preguntábamos a los jó-venes adultos si habían recibido ma-los tratos, mucho decían que no, ynos parecía raro. Pero cuando lespreguntábamos si les habían pegadonos contestaban, ‘ah, sí, pero lo nor-mal’. Nos dimos cuenta que el con-cepto de malos tratos es diferentepara ellos y para nosotros, porqueen la cabeza de los pibes está nor-malizada una cuota determinada degolpes, amenazas e insultos, no lamarcan como violencia. Los jóvenesdestacan una situación de violencia,una golpiza, cuando ‘se pasan un po-

co’. Lo más grave de esa normaliza-ción es que no sólo está aceptadapor las víctimas sino también por to-do el aparato de justicia y por lospropios penitenciarios. Los jueces,los defensores y los fiscales no des-conocen que esas prácticas existeny de hecho las consienten”.

Desde el Centro de Estudios en Po-lítica Criminal y Derechos Humanos(CEPOC), Cesaroni trabaja paracambiar la imagen instalada en par-te de la opinión pública que asociala juventud con el delito y la droga.“En general hay un discurso que in-crepa ‘¿sólo los delincuentes tienenderechos y las víctimas no?’, ‘¿enci-ma que roban y matan quieren dere-chos?’. Este es uno de los motivosque permite que aquellas prácticasestén consentidas o que sean habi-tuales en los ámbitos de encierro.Cuando se ve claramente en quéconsiste el ejercicio de la violenciacreo que sí provoca una reacción enla opinión pública, por ejemplo, lasimágenes de lo que le hicieron a unpenitenciario sus propios compañe-ros, riéndose: lo colgaron de las es-posas, le pusieron una capucha, unsoplete en los testículos, lo desnu-daron. El comentario que se escu-

21

nóm

ada

octu

bre

de20

09/

núm

ero

18

Informe

laridad de los ingresos del jefe de fa-milia, el resto de sus integrantes salea buscar trabajo. Los jóvenes llegan ala paternidad sin haber logrado unatrayectoria laboral que conduzca aalgún tipo de progreso económico. Ysus hijos no pueden reconocer en suspadres el modelo de dignidad perso-nal y progreso social que conocieronsus abuelos. La máxima peronista‘del trabajo a casa y de casa al traba-jo’, que había definido el estilo de vi-da de amplios sectores populares, sevuelve inviable porque hay pocosempleos a los que concurrir y porque‘la casa’ cada vez existe menos comocontención afectiva. Además, la faltade empleo significa la ausencia depertenencia, la muerte social. Y co-mo en su mayoría las familias de sec-tores de bajos ingresos adhieren cul-turalmente al modelo patriarcal, lapérdida de la figura del varón comoprotector ocasiona frecuentes crisisen su estructura. Surgen entonces lasfamilias monoparentales, encabeza-das por madres solas o se disuelvenlos vínculos que operan como primerfactor de integración social para lasnuevas generaciones. En tanto, seinstala en el país un mayor consumis-mo y entre los jóvenes especialmen-te, como una forma de posicionarseen relación a la sociedad. Es duranteel transcurrir de este proceso de des-equilibrio cuando surgen los pibeschorros. La imposibilidad de inser-tarse en el mercado de trabajo, la fal-ta de expectativas hace que los jóve-nes tengan cierta tendencia a incurriren la ilegalidad o a alternar entre lailegalidad y el empleo legal”, indica.

El cuerpo del delitoMíguez subraya que el temor hacia

los ‘pibes chorros’ es “infundadoporque en la relación causal entrepobreza y delito los chicos indigen-tes con causas penales apenas son 6de cada cien adultos. Aun suponien-do que exista subrepresentación delfenómeno, seguiría siendo un grupomuy minoritario. Sucede que la de-lincuencia en niños tiene una enor-

me repercusión social porque ennuestra cultura representan la pure-za, la inocencia. Un chico armadoes algo que trasgrede toda nuestraidea de la infancia”.

“La sociedad teme a un cierto tipode delito que, paradigmáticamente,roba a mano armada, cuando los de-litos de guante blanco –como la co-rrupción de un funcionario– sonigualmente nocivos y a veces mu-cho más masivos y dramáticos. Enlas estadísticas, el robo a mano ar-mada oscila entre el 8 o 9 por cien-to anual, cifra relativamente peque-ña pequeña comparada con las Bra-sil, Colombia, incluso de EstadosUnidos, país al que se toma comoejemplo de seguridad”.

Míguez advierte sobre la creencia so-cial de relacionar el delito y la violen-cia que se despliega a través de los me-dios: “Pero es difícil saber si efectiva-mente esas películas y juegos hacen alos jóvenes más violentos. Lo que sí es-tá claro es que hay modos o estilos quese transmiten a través de los medios.Los chicos de Fuerte Apache imitanlas modas de los guetos de NuevaYork. Si esa imitación implica o causaviolencia, lo desconozco, como suce-de con las drogas. Puede ser que ladroga sea un catailizador, pero no es lacausa. Puede ser que los chicos veanun arma e imiten eso, pero primerotiene que haber algo para que eso seaimitable. No cualquiera sale con un ar-ma a la calle porque lo vio en la tele”.

Valores perdidos Míguez afirma que es exagerada la

idea generalizada de que las redesde sociabilidad convencionales sehan disuelto: “Los datos estadísti-cos recogidos en las villas indicanque para la mayoría de los habitan-tes el trabajo, la familia y la educa-ción siguen siendo valores impor-tantísimos, por lo menos a nivel deidealización. La excepción es unaminoría que ni siquiera ha dejado decreer en ellos, aunque los percibacomo difíciles de concretar. Y tam-bién esos valores están presentes

en los institutos de menores. Perose nota una enorme ambigüedad en-tre el desearlos y la imposibilidadde plasmarlos, algo que no sólo tie-ne que ver con las condiciones ma-teriales, sino con estructuras de há-bitos y actitudes que permiten con-formar una familia, sostener un tra-bajo o dentro del proceso educati-vo”. Y agrega: “Cuando uno mira có-mo es el delito en sociedades comola de Suecia o Canadá, se da cuentaque las condiciones institucionalesy estructurales de la sociedad tie-nen una enorme incidencia . Si bienno lo explican todo, las relacionesestructurales explican una enormeproporción del delito. Y las correla-ciones estadísticas permiten verque el vínculo entre desempleo ydelito es muy fuerte. Se podría decirque milagrosamente aquí es una mi-noría de los afectados por la paupe-rización la que reacciona transgre-diendo la norma. Por eso, las políti-cas del gobierno contra el desem-pleo son importantes para combatirel delito, pero las políticas específi-cas del sector seguridad que tantoreclama la opinión pública sólopueden tener un efecto relativo”.

La necesidad de políticas que ata-quen las causas y no las consecuen-cias del delito es una prioridad, “por-que no sabemos cómo se lo restituyesocialmente a un chico que pasó poruna situación de extrema marginali-dad y desamparo”. “La psicología y lasociología tienen aproximaciones,ideas generales, pero ninguna res-puesta taxativa acerca de cómo y quétipo de instituciones resuelve esto deuna manera solvente, para reintegrarya no a un 3 por ciento sino a un 80por ciento. He seguido miles de pro-gramas distintos de todas partes delmundo que se consideran muy exito-sos si logran una reintegración del 20ó el 30 por ciento. Aquí se acusa al Es-tado de ineficiencia, pero es pedirle aun sistema de agencias que haga algoque nadie sabe cómo hacerlo”.

VVIICCTTOORRIIAA AAZZUURRDDUUYY

20

nóm

ada

octu

bre

de 2

009

/ nú

mer

o 18

Informe

Claudia Cesaroni:El castigo perpetuo