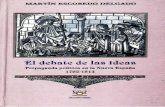

El Debate de Las Ideas

-

Upload

johana-garcia -

Category

Documents

-

view

40 -

download

0

Transcript of El Debate de Las Ideas

-

El debate Je las 1deas. Propaganda poluca en Ul ueva Espaa , 1792-1 14

lia del Palacio se preocupa por anali zar el surgimien to y desarrollo de

opinin pblica en tierras tapara , por lo que propone "un nuevo acj

camiento a la prensa desde el punto de vista de sus lectores y el impac

que puede tener sobre la ociedad que la crea [ ... ] ". 19 A decir de

autora, esta preocupacin fue impulsada por Carmen Castaeda quie

desde el occidente mexicano, ha bregado por desentraar los secret

de la historia de la educacin, de la palabra e crita y de la pren a en 1

periodos colonial e independiente. Con una amplia y sustanciosa bibli

grafa que la respalda, la autora e ocupa de tpicos como la impren1

el libro, las escuelas de primeras letras, la lectura, la enseanza superi

lo impresos y pe ridico . La evolucin intelectual de Cas taeda avan

hacia el anlisis y la interpretacin de lo procesos histricos en los q

la lengua e crita desempe un papel preponderante.w Las investig

cione de Fregoso Genis, Jos Antonio Serrano, Jos Mara Miguel

Verg y Celia del Palacio, proporcionaron a este trabajo inve tigati

un excelente marco para sopesar las rutas emprendidas por dichos hi

toriadores, valorar los resultados obtenidos y analizar las formas y 1 procedimientos en que se ha abordado el tema. La obra de Carmt

Castaeda orient gran parte de la investigacin al u mini trar ele me

to que delinearon la ruta a seguir. in embargo, el autor que prove

de informacin y herramientas conceptuales a este trabajo en may

medida, fue sin duda Fran;:ois Xavier Guerra. En algunos de sus escrit

plantea la importancia de la cultura escrita en la modernidad polti

de Mxico e Hispanoamrica.21 A partir de un cuidadoso anli is de 1,

textos producidos en la crisis de la monarqua espaola, su circulacin

[191 lbd., p. 16.

[20) Carmen astaeda, La educacin en Gundalajara durante la colama, 1552-1 a:; Guadalajara, El Colegio de Jalisco-El Colegio de Mxico, 1984. Imprenta, 1mpreso y peridicos en Guadalajara, 1793- 1 1 1, Guadalajara, Museo del periodi molas an grficas-Editorial gata-H . Ayuntamien ro Constitucional de Guadalajara-CI ESA 1999. Del autor al lector. l. Historia de/libro en Mxico , JI. Historia de/libro, Mx ic Porra-CO ACYT-CIESAS, 2002. "Censura y universidad en 1ueva E paa",' Carlos AlberroGonzlezy Enriqueta Vi l a Vi lar (coords.), Grafas del imaginario. Rep1 sentaciones culturales en Espaa y en Amrica (siglas XVI-XVIII), Mxico, FCE, 20C

[ 2 1) Fran

-

24 Martn Escobedo Delgado

consumo entre los distintos sectore sociales, el autor explica las muta-

ciones culturales hacia la modernidad a partir de un complejo entrama-

do donde las nuevas sociabilidades desempearon un rol importante.

Son numerosas las inve tigaciones e paolas dedicadas a hurgar el pasado de la propaganda poltica en territorio penin ularY Se tomaron

varias de ellas para conocer informacin que result valiosa en nuestro

trabajo; adems, algunas guiaron la conformacin de dos subapartados

de este documento.

uestro estudio se divide en tres secciones. La primera explora los

antecedentes de la propaganda poltica a partir de los movimientos po-

pulares ocurridos en la Amrica Espaola. El apartado examina el rol

que desempe el pensamiento ilustrado en la difusin de ideas hete-

rodoxas por Hispanoamrica, la ueva Espaa y Zacateca ; de manera

particular se analiza el papel precursor de la propaganda revolucionaria

francesa en el continente americano, incluido el caso zaca tecano. El

segundo captulo da cuenta de la explosin propagandstica generada

en el mundo hispnico tras la crisis de 1808; adems se es tudian los

derroteros que siguieron las propagandas fernandi tas y libera les con

sus respectivas contrapartes. En la tercera y ltima parte del trabajo,

se analiza la importancia del discurso de exaltacin de la patria en la

conformacin de la identidad nacional, elemento que desempe un

rol fundamental en el proceso emancipador de Mxico. Asimismo, se

expone la confrontacin propagandstica que se efectu entre los ban-

dos insurgente y realista en la Nueva Espaa y Zaca teca .

l Por qu nuestra investigacin presenta una secuencia de lo general

a lo particular! Porque la visin de conjunto debe mantenerse en estos

aos cruciales. Estudiar el caso de Zacatecas de manera aislada repre-

sentara un craso error, pues en el lapso en cuestin la monarqua es

todava una unidad. Durante la colonia, el peso especfico que Espaa

mantuvo sobre sus dominios de ultramar fue primordial, pues duran-

[22 ] Juan Lpez Tabar, Los famosos traidores. Los afrancesados durante la crisis del Antiguo Rgimen (1 808- 1833), Madrid , Biblioteca Nueva, 200 1. Remedios Solano, "Un proyecto poltico para Alemania: Heinrich von Klett y la Guerra de Independencia

espaola", en Espculo. Revista de estudios literarios, num . 17 , Madrid, Unive r i-dad Complutense, 200 l. Juan Antonio Alejandre , El control de la litera tu ra polti-ca despus del parntesis abierto por la Constiwcin de Cdiz, Madrid, Univer idad Complu tense, 2002. Remedios Solano, Lo guerra de Independencia a travs de Le Moniteur Universel (1 808- 1814), Mlanges de la Casa de Velsquez, Madrid , 2 2. Manuel-Reyes Garca, Guerra y propaganda a finales del siglo XV/l/. }os Felipe de Oliv y el Correo de Gerona (1 795) , Universidad de A Corua, 2003.

-

El de bar e de las 1deas. Propagan(la poltica en lu N11eva Espaa, 1792- 1 14 25

te tres siglos la Pennsula fungi como centro poltico del imperio. El

carcter pa rticular de un caso como el de Zacatecas se explica a partir

de los procesos generales suscitados en el mundo hispnico, por eso, la

pe rspectiva de anlisis parte de lo que acontece en Europa -especial-mente en Espaa- para luego avanzar hacia lo ocurrido en Hispano-amrica. Ms ade lante se indaga sobre el proceso propagandstico que se desarroll en la ueva Espaa, para cerrar con lo acaecido en la intendencia de Zacatecas. La secuencia de los tre captu los que confor-man nuestro trabajo transcurre en una lgica similar. Las causas locales

de cualquier punto de la monarqua espaola siguieron los ritmos de la evolucin general del imperio. Lo anterior no quiere decir que los asu ntos locales carezcan de inters o de especificidad: en cada zona se

ges taron particularidades y deben explicarse para contar con una visin

de las diferencias suscitadas en las diversas regiones que conformaron la

monarqua , pero las especificidades deben se r contempladas y definidas

en razn de los procesos generales.

Las fuentes utilizadas en la investigacin se locali zaron en diferentes fondos documentales, de modo concreto en el Archivo Histrico del Estado de Zacatecas, el Archivo Histrico del Municipio de Sombre-rete, el Archivo General de la Nacin, el Archivo General de Ind ias y el Archivo de la Coleccin Latinoamericana de la Biblioteca Nettie Lee Benson. La Biblioteca de Colecciones Especiales Elas Amador tambin fue un repositorio til en la b queda de datos relevantes. El cmulo de informacin obtenida sirvi para conformar un relato de la propaganda

poltica en Zacatecas, que representa slo una parte de los procesos po-

lticos vividos en esta demarcacin entre los aos de l 792 y 18 14. Cual-

quier inves tigacin posterior deber considerar que este trabajo es un

simple punto de vista sobre el tema que aborda. La reconstruccin de

una historia ms amplia que pretenda desentraar las numerosas partes que an permanecen ocultas sobre la historia poltica local y nacional, deber contemplar otras preguntas y consultar un mayor nmero de fondo documentales, merced de comprender con amplitud el intrin-cado proceso poltico que condujo a lo reinos espaoles en Amrica a declarar su independencia, y con ello a iniciar una etapa distinta en el devenir.

-

CAPTULO I

LO PROLEGME OS DE LA PROPAGANDA POLTICA

-~-f ' A hi toriografa tradicional consigna que las grandes rebe -l..

:~ ;;J lione en Hispanoamrica iniciaron en el alba del siglo XIX, .!. a raz de la agitacin que ocasion la crisis de A ranjuez de

. Cuando las diferentes regiones de la Amrica Espaola se ente-

raron de los sucesos que condujeron a la abdicacin de Fernando VII,

las reacc iones no se hicieron esperar: el rechazo a los franceses se gene-raliz por cas i todo el continente, hubo una reagrupacin de los ameri-canos en torno a "el deseado", 23 los fieles vasallos de l rey en el Nuevo

Mundo desconocieron al "usurpador" Jos I al tiempo que conformaban

Juntas y posteriormente participaban en las Cortes espaolas. Pero tam-

bin algunos procedieron a tomar las riendas de su propio destino al ver

acfa lo el poder. 24

Es cierto que la crisis de la monarqu a espaola iniciada desde d-cada a trs tuvo como consecuencia en la geografa americana la gene-racin de movimientos blicos , polticos y sociales que condujeron al nac imien to de nuevas naciones. Teniendo en cuenta esto, los histori a-dores van ms all y consideran el final del siglo XVIII y el principio del siglo XIX "como un punto de inflexin en los asuntos del mundo occi-Jental". 2' Sin embargo, para comprender lo ocurrido a principios de la

centuria decimonnica, es preciso remontarse a la mitad del Siglo de las

[23) Marco Antonio Landava:o, La mscara de Fernando VII . Discurso e imaginario mo-nrquicos en una poca de crisis. Nuem Espai\a, 180 -1 22, El Colegio de Mxico-Unive rsidad Michoacana de an ico ls de Hidalgo-El Colegio de Michoacn, Mxico, 200 l, p. 20.

1241 Vanse John Lynch , I.a.s revoluciones hispanoamencanas, 1808- 1826, Ariel, Barcelo-na, 1980. Fran~o is Xavier Guerra, op. cic. 1997. Jaime E. Rodrigue: O. La indepen dencia de la Amrica espaola, FCE-EI Colegio de Mxico, Mxico, 1998.

125) Eric Van Young, "De tempestades y teteras: crisis imperial y conflicto local en Mxico a principios del siglo XIX", en Le ticia Reina y Elisa Servn (coords.) , Crisis, Reforma y Revoluczn. Mxico: Hmorias de fin de siglo, Taurus-Consejo Nacional para la Cultu -ra y las A rtes- Institu to Nacional de Antropologa e Historia, Mxico, 2002, p. 161.

27

-

2

Luces con el propsi to de vislumbrar distintos proceso que confluyen

en el movimiento independentista de Hispanoamrica, que Hobshawm

pasa de largo en su clsica EraJe la Revolucin. '.

M OVIMIE:-.JTOS POPLARE E~ LA A MRJCA ESPAOLA

Distintos puntos del terri torio americano experimentaron agitacin du-

rante el siglo XVIII. Pese a que lo lugares donde ocu rrieron levanta-

mientos armados e encuentran muy distantes entre s, las causa de !m

movimientos son similares: despojo de tie rra , abu os de lo gobiernos

locales, cambios jurisdiccionales o a tentados contra prcticas re ligiosas

es rablec idas.'i Las rebeliones de Charca ( 1712), Paraguay ( 171 7- 1 7 35)

y Oropesa (1730) son ejemplos del de contento popular que prevaleci

en Sudamrica por las arbitrariedades cometidas por parte de las autori -

dades. "Las rebeliones son ataques masivo localizados que generalmen-

te se limitan a restablecer el equilibrio acostumbrado".'' La revueltas

acaecida en otro sirios presentan caracter ricas del mismo orden . El

levantamien to de los indios de Baja California encabezado por Botn y

Chicori entre 1734 y 1735, tuvo como motivo detener el atrope llo de

lo je uita , pues ome tan a lo natu rales al trabajo forzado, a pagar tri-

butos excesivos y adems les decomisaban el ganado que con tanto es-

fuerzo mantenan. La rebelin de Juan Santos Atau Huallpa efec tuada

en 1742 en el ori ente de la se lva amaznica, intent detener lo excesos

de las autoridades, mienrras que el alzamiento de Yaq ui y Pima en

onora pretendi restituir los derecho que les haban sido arrebatados.

Los movimientos mencionados tienen como origen el males tar de cier-

tos grupos que vieron en la insurreccin una va para se r escuchados.

Las cau a que los originaron presentan semejanzas palpables: mezcla

de elementos ociales , econmico , cu lrurale , raciale y poltico .

La centuria diecioche ca fue particularmente levantisca. La paz

hispanoamericana durante e te periodo e aparenre. Es cierto que los

dominios espaoles en Amrica experimentaban un letargo motivado

[261 Ibd. 1271 John H. Coatsworrh, "Parrone de rebelin rural en Amrica Latina: Mx1co en

una perspectiva comparada", en Friedrich Kat: (comp.), Revuelr.a , rebel1n y retolu-CIn. La lucha n1ral en Mx1co del s1glo XVI al s1glo XVIII, Era, Mxtco, 1999, p. 3C.

[ 2 1 William B. Taylor. Embriague~. homicidio y rebebn en la.s poblaciones colomales mext canas, FCE, Mxico, 19 7, p. 173.

-

El deht.1le de las 1deus. Propaganda paluca en la Nuelll Espaa. 1792-1 , 14 29

por el crecimiento del mesti:aje, por el fortalecimiento de la religin

y por el auge de centros urbanos que garantizaban, en mayor o menor

medida. el sustento general. Sin embargo, d equilibrio entre la armona y la discordia era muy frgil. La polticas borbnicas implementadas no

valoraron tal ituacin, por lo que los motines y rebeliones aumentaron

durante la segunda mitad del siglo aludido. En el cuadro 1 se aprecia el

debilitamiento del orden colonial a consecuencia de la inconformida-

de su citadas por la aplicacin de poltica que bu caban una admini -

tracin ms efica: del territorio americano.

CUADRO 1

Motines v levanram1enros de los pueblos (fragmento)

Am Mxico Gu aremala Virreina ro de l Per Ecuad r Toral

1700-09 4 2 2 9

1710-19 7 2 10

1720-29 6 2 6 14

1730-39 9 2 16 2 29

1740-49 9 4 7 2C

1750-59 6 10

1760-69 17 2 .,~ _) 4 4

1770-79 2 62 5 7

17 0- 9 19 7 Tupac A maru 6 32

FUE:-.:TE: John H. oa r;, \\'orrh. 1999. op. w .. p. 35.

En Vene:uela, los anales registran una rebe lin entre 1749 y 1752. Las

profunda diferencia econmico- ociale alieron a relucir en dicho

conflicto. Los campesino de la montaa respondieron de forma vio-

lenta a una medida que creye ron arbitraria por parte del corregidor que

haba aumentado las alcabalas. En lo pos terior, similares respuestas se

sucederan en toda la Espaa americana.

En Quito e desarroll otra protesta violenta en 1765 que puso de

manifiesto varias fragilidades del rgimen colonial. La revuelta popular

se efectu slo en el espacio citadino e involucr a los ectores de prote-

-

30 Mart n Escobedo Delgado

gidos. El rigor e intolerancia de los recaudadores de impuestos motiv el descontento, pues como la Corona enfrentaba dificul tades econmica

por sus constantes guerras con otras potencias europeas, aplicaron la ley

sin flexibilidad alguna. La poltica fisca l endureci cuando se nombr

como oficial de la Caja Real a Juan Daz de Herrera -espaol que ha-

ba efectuado con xito una empresa fiscal similar en Bogot- quien

se prepar para mejorar la recaudacin. Uno de los puntos bs icos para

hacerlo era la subsis tencia de l monopolio del aguard iente por parte de la Corona, mismo que haba sido impugnado en varias ocasiones por miembros del cabildo, pues la produccin privada de esta bebida pro-porcionaba enormes ganancias. El grupo ad inerado e impresion cuan-do el virrey quiso participar de dicho privilegio. Incluso el clero, in te re-

sado en producir aguard iente para su propio beneficio, protest por esta medida, alegando que el alto consumo de aguardiente pe rjudicaba "la

salud pblica, tanto fs ica como moral". 29 Asimismo, las alcabalas ope -

radas por particulares fueron manejadas con mucho rigor por parte del

gobierno virreina!, lo que ocasion un sinnmero de inconformidades.

En realidad, las impugnaciones enfrentadas por la administracin

virreina! es taban a cargo de los grupos oligrquicos, pues pensaban que

tales medidas eran parte de un paquete fiscal ms amplio que indisc uti-

blemente pe rjudicara sus intereses. A la cabeza del sector acomodado se situ Francisco de Borj a: se propuso confo rmar una alianza de resis-tencia con el objeto de revocar las medidas "que atacaban el derecho de los criollos". 10 Para ello, alent la creacin de una figura legal en desuso: el cabildo abierto. Se pensaba que , mediante la presin de un gru po nu -trido, el virrey mostrara ms flexibilidad en la aplicacin de las reformas fiscales. Borja se pronunciaba en pblico contra del ejercicio arbitrario

del poder real y sealaba que su lucha era en fa vor del bien comn.

Sus alegatos se desoyeron por el virrey que desde toda proposicin .

El oficial de la Caja Real recibi indicaciones de llevar a cabo la recau-

dacin de impuestos aun con el rechazo del clero y de la Audiencia.

Entre noviembre y diciembre de 1764 un sinnmero de pasquines col-

m la ciudad, incitando a la violencia en nombre de todos los barrios. 31

[29] Anthony McFarl ane , "La rebelin de los barrios: una insurreccin urbana en el Q ui to borbnico", en Revt

-

El debare de las 1deas. Propaganda polrica en la Nueva Espmia , 1702- 1814 3 1

Durante los primeros meses de 1765, Oaz de Herrera continu con

su labor, pero sta fue frenada la maana del 22 de mayo con la apa ri-

cin de varios pasquines en los que se convocaba a la masas para que ,

esa mi ma noche, se levantaran en armas. El llamado dio resul tado:

el populacho inici un motn que concluy tras una larga negociacin

entre las autoridades de la Audiencia y una comi in del pueblo. En

la noche del 24 de junio se agolp una turba armada con palos, pie-

dra , lanzas y armas de fuego. La milicia y varios voluntarios e paole

le hicieron frente. El saldo fue favorable para los espaole : lo do

defen ores de la autoridad pe rdieron la vida, mientras que de la parte

in urrecta muchos fueron los muerto y los herido Y La asonada termin mediante una negociacin ; empero, segn el

virrey, lo que qued latente fue el conflicto entre peninsulares y ameri-

canos, pues los criollos "sen tan odio a las rentas, a los europeos, que es

el escollo contra el que ms se combate, y a cuanto es sujecin".ll

Con el fin de suavizar lo ucedido en Quito, las autoridades circula-

ron propaganda sobre "el exte rminio de la aduana y el quite de pecho

impues tos sobre todo gnero de bastimentos" / 4 asimismo, e public

que la Corona absolvera a los insurrectos a condicin de no hablar m

del asun to.

El perdn tambin se aplic a los sublevados de Cepita y Pomata, po-

blaciones enclavadas en el Ro de la Plata. Los primeros se amotinaron

en 1773 negndose a ser censados, aduciendo que la revista era un buen

pretexto para aumentar los tribu tos; los segundos hicieron lo propio en

1776 contra los cobradores del reparto de mulas y otros impuestos. 35 En

ambos casos las revueltas se resolvieron mediante acuerdos.

Otro conflicto similar se suscit en Santiago de C hile cuando en

1776 se levant la poblacin contra la ereccin de la Contadura Ma-

yor, que representaba una recaudacin ms severa para lo vecinos de

ese distrito. Con el propsito de calmar la furia popular, el fiscal de la

Audiencia propuso que los sediciosos nombraran a cuatro representan-

tes para discutir la mejor solucin al conflicto. Como la negociacin e

1321 lbd ., p. 67. [33 1 Timm hy Anna, "Los orgenes de la Independencia Hispanoamericana", en Leslie

Bethell (coord.), Historia de Amrica Launa, Crtica, Barcelona, 1991, p. 27.

1341 Jos Andrs Gallego, Quince revoluciones y algunas cosas ms , Editorial Mapfre , Madrid, 1992, p. 258.

1351 lbd., p. 260.

-

32 Martn Escobedo Delgado

prolong, la angustia citadina fue creciendo: hubo quienes aumentaron

la incertidumbre enviando annimos a las autoridades de la Audien-

cia, advirtiendo la existencia de cuatro mil hombres dispuestos a al:ar e

contra los impuestos gravosos . Los escri tos sin remiten te distribuido

entre la muchedumbre fueron en aumento has ta que un mes Jespus

"aparecieron carteles en la esquina de la plaza y en otra de la ciudad

recordando los avisos anteriores y convocando a la plebe contra el es-

tanco [del tabaco]". 36

El estanco del tabaco fue cau a de otros motine . Los indios de Pa-

pantla de la ueva Espaa se alzaron en 1767 demandando al alcalde

La Barga algunas prebendas para los comerciantes y consumidore de

tabaco. En e mismo virreinato, pero con descontento por la expubin

de los jesu itas. mes tizos, indios y castas de San Luis Potos y sus alrede-

dores, e rebelaron contra el sis tema establecido, pretendiendo matar

a todos los espaoles. Cabe mencionar que los conjurados nombraron

a sus propias autoridades: un rey, un comandante civil y militar y un

patriarca de las Indias. La sublevacin se acall mediante la fuerza. A

los cabecillas capturados se les enjuici. La sentencia la dict Jos de

Glvez, condenndolo a morir en la horca por traidore y ed iciosos.

A los cuerpos ce rcenaron las cabezas, puestas m tarde en picotas bien

elevadas frente a la vivienda que tuvo cada uno, para escarmiento de la

poblacin. Ji En San Luis de la Paz estall un motn por la mi~ma causa.

El visitador Glvez dispuso disolverlo de inmediato y actuar con seve-

ridad contra lo responsables. En la misma regin, frailes franciscanos y

curas seculares conformaron un movimiento antiespaol en el se invo -

lucraron muchos indgenas . La palabra de presbteros y religiosos, a

como la circulacin de textos manuscritos "peligrosos" contribuyeron a

avivar los nimos de esta zona. 38

En Zimapn (valle de Oaxaca) el cura prroco del lugar en 1772

concluy que la agitacin se deba al psimo sistema del gobierno indio,

pues "hasta las mujeres y los nios mandaban". Ante tal afirmacin

realizada en pblico, los indgena mostraron su repudio al manifestarse

verbalmente en contra del cura, cosa que desagrad a lo partidarios

[361 lbd., p. 257. [37 1 Ibd ., p. 272. [38] Gerardo Lara. "Sobre la relati\"ldad de la disidencia o la disidencia como con

-

El debute Je las rdeas. Propaganda polwca en/a :-..ueta Espaa. 1792-1814 33

del religioso, quienes clavaron un escrito annimo en la puerta de la vi-

vienda donde resida el magistrado que investigaba las alteraciones del

orden; el papel infamatorio visto por muchas personas deca: ''Aunque

la mona vista de seda, mona se queda. El que hable de los indios habla

mierda porque el indio es como el mono. Es as de sencillo, porque el

indio, como el mono, profiere mil e tupideces que no tienen principio ni

fin . Esta es la pura ve rdad. Son tambin muy malicio os y diablico ". 19

Aos ms tarde, Nueva Granada fue e cenario de enormes revuel-

tas; la tirnica actitud del regente y visitador general Juan Franci co

G utirrez de Pieres fue la causa. Adems de aumentar las alcabalas en

un 4%, reintegr un antiguo impuesto pa ra la defensa naval y restituy

los monopolios del tabaco y del alcohol."" La mezcla entre el al:a de

precios de los productos bsicos y la pobreza de la poblacin fue explo -

siva. Luego de una serie de protestas y di turbios en 178 1, estall una

rebelin que tuvo como centro las provincia de Socorro y San Gil. Los

alzados se organizaron muy pronto y llevaron a cabo varias acciones:

asa ltaron almacenes del gobierno, se nega ron a pagar impue tos, expul-

saron a los peninsulare que fungan como autoridade y nombraron a

sus propios dirigentes.

Un criollo, Juan Francisco Berbeo, encabez el movimiento. Bajo el

lema de "viva el rey, muera el mal gobierno", sus huestes, compuestas

en su mayora por indios, e aprestaron para tomar a sangre y fuego la

ciudad de Bogot. Las autoridades virreinales se apresuraron por entrar

en contacto con el cabecilla, que influido por un grupo de criollos de la

regin, capitul. A cambio, los altos funcionarios reales se comprome-

tieron a reducir los impuestos, a desaparecer el monopolio del tabaco

y crear espacios para que los americano -criollos- tuvieran acce o

a cargo pblicos. Para que no hubiera duda en el cumplimiento de

esta serie de compromi os, Berbeo fue nombrado corregidor de Socorro

y varios criollos se beneficiaron con la administracin de alcabalas y

exencin de impuestos.

La mayora de los rebeldes advirtieron que las autoridade haban

sa tisfecho las necesidades de un solo grupo, dejando en la indefensin a

los indios y castas . Por ello, lejos de contenerse, lanzaron una ofensiva

mayor, misma que creci con inu itada rapidez: de Socorro y an Gil

se extendi a Santa Fe y Tunja, y de all has ta los llanos de Casanere

[391 William B. Taylor, 19 7, op. crL , p. 186.

[ 401 Timothy Anna, 1991, op. cit. , pp. 2 7-2 .

-

34 Martn EscobeJ o [lelgaJ

-

El debare d las Jeas. Propaganda pol[lcu en la .\ '11, 1957, p. 151.

1441 Bo blao Lewm, Tt

-

36 Martn Escobedo Delgado

conforme pas el tiempo. A travs de manifiestos breves convoc a

los criollos para "destruir a los europeos" y declar estar a favor de: "el

amparo y la proteccin de todos lo espaoles criollos, de los mesti:os,

zambos e indios y su tranquilidad por se r todos paisanos y compatriotas

como nacidos en nuestras tierras, y de un mismo origen de los naturales,

y de haber padecido todos igua lmente dichas opresiones y tiranas de los

europeos".45

Con lo anterior, el dirigente impuls un discurso protonacional que

hizo circular mediante diverso material escrito. El sen timiento de per-

tenencia a un sitio comn sirvi como paradigma para disear un no-

vedoso planteamiento donde la identidad ocup un lugar privilegiado.

En e te tenor, los que no haban nacido en la geografa peruana eran

considerados extraos.

Los criollos se sentan vctimas de una daina invasin inmigrante

que haba a terrado las prerrogativas de los "oriundos de es te reino".

Desde 1750, la Corona "redujo la participacin criolla tanto en la igle-

sia como en la administracin y rompi paulatinamente las rel aciones

existentes entre los funcionario y la familia poderosas a nivel local

(sic). Lo m alto cargos eclesisticos se reservaron de nuevo para los

eu ropeos. Entre los nuevos intendentes era raro encontrar a un criollo

[ ... ]. La nueva poltica era desamericanizar el gobierno de Amrica".46

La percepcin criolla sobre los peninsulares era ntida: se crea que

llegaban al uevo Mundo a usurpar puesto correspondientes a los

americanos. La opinin era compartida en los cuatro vi rreinatos, por

ejemplo, en Nueva Granada los comuneros solicitaron que los puestos

de gobierno se asignaran "a los nacido en ese reino". El mismo reclamo

hizo Tupac Amaru, aunque los criollos, intimidados por el tamai'\o de

la rebel in, se aliaron con los espaoles formando una fuerza militar

disciplinada que bati en distintas zonas del Per a los rebeldes. En

apa riencia, el desenlace de l episodio se cerr con la atroz ejecucin de

Tupac Amaru y sus lugarteniente . Para enero de 17 2, la clase gober-

nante haba recuperado el control del virreinatoY

El movimiento encabezado por Tupac Amaru se en anch por toda

Amrica del Sur. Pasquines con el mismo tono amenazante comenzaron

a aparecer en varias audiencias. Entre 1780 y 178 1 aparecieron hojas

1451 Boles lao Lewin, 1957, op. cir. , pp. 402-403 y 415-4 16.

1461 Timothy Anna, 1991, op. cir., p. 21.

14 71 lbd., p. 31.

-

El debate de las rdeas . Propagandtr poluca en In ,\ 'ueta Espw'ul . 1792- 1 14 37

pegadas en cntricas calles citad inas de las audiencia de Charcas, Lima,

Santiago y Buenos Aires. Por ejemplo, una fechada en marzo de 17 O comunicaba: "Los ciudadanos de La Paz que hasta La Presente, quietud

han mantenido. Oy da a Los fieles Amigos convida que estn prontos

alas tres bombas de n.ra. zea adar fin en la media noche con el Gallo,

y sus Aves, Rompiendo los tiernos Cristales. Tambin a los Adulones

advertimos, que si respa ldan al Corregidor: morirn martirez con el".4'

Un movimiento alterno tambin gestado en tierras pe ruanas fue el

liderado por Toms Catari . Fuertes vnculos se es tablecie ron entre Tu-

pac Amaru y Cata ri , pues tenan un enemigo comn: "el patrn que

coma de la pobreza de los campesinos". Luego de varia protestas por

los abusos de las autoridades, estall una insurreccin a la que se unie-

ron los grupos meneste ro os y que lleg a varias regiones del Per. En el

pueblo de Pocoata, luego de enterarse que a su caudillo lo haban hecho

prisionero, los indios se levantaron dando muerte a vario espaoles

y prendiendo al intendente Joaqun de Alos, por quien ~o li c itaron la

libertad de Catari . En 1 780 una oleada de pa~quines inund las villas y

ciudades peruanas. Los escritos invitaban a la rebelin contra ministros,

oficiales y dependientes de rentas, que se atemori zaron ante el empuje

popular. En Arequipa, las hordas asaltaron la casa del intendente, mien-

tras que en Porco y Pilaya, no conformes con el botn obten ido en la

casas de gobierno, se abalanzaron hacia los templos, hurtando lo que

encontraban a la mano. En Challapara, el intendente Manuel Bodega

muri al intentar detener la turba; en Chichas, Lipes y Carangas suce-

dieron desmanes similares.

En ca i toda la insurrecciones la respuesta de la autoridad era

enrgica: cuando los movimientos podan negociarse existan preben-

das para sus lderes, comprometidos a apaciguar la sublevacin; cuan-

do el levantamiento rebas los lmites, la respuesta fue violenta y sin

miramientos. Una vez capturados, los cabecillas eran ejecutados ante

la mirada de multitudes para e carmiento genera l: sus restos mortales

eran exhibidos en parajes pblicos. A Tupac Amaru lo torturaron antes

de ser descuartizado por cuatro caballos . El jefe de lo comuneros, Jos

Antonio Galn, enfrent una suerte parecida: tras se r de trozado, su

famili a fue declarada infame, su casa demolida y el solar sembrado de

al. Poco ms ta rde, una firme intencionalidad emancipadora e re vel

148] Humbeno Vzqucz MachicaJ o, Obras completas , vol. lll , Ediwrial Don Bosco, La Paz, 1988, p. 135.

-

38 Martn Escobedo Delgado

en infinidad de pasquines que actuaron con la eficacia de un arma de

combate en el terreno de la conspiracin.

En 1785, Chuquisaca vivi una sublevacin conocida como "de los

muchachos", donde se evidenci el acuerdo entre criollos y me tizos:

mientras las cla es populares se enfrentaron a los soldados del rey, los

criollos aportaron lo suyo con la difusin clandestina de pasquines que

alentaban a la pelea e impul aban a la accin. Buscaban, de e ta for-

ma, horadar an ms las dbiles estructuras virreinale , sembrar el des-

prestigio, hacer correr las m variadas suspicacias y dar un estoque de

muerte a las autoridades. "Esa labor picante, no slo tendenciosa, sino

corrosiva, [ ... ] de amenazas ve ladas o abiertas, etc., haca tanto o ms

dao que una revuelta intrascendente. Pinchaban en los puntos neurl-

gicos del sistema y se ensaaban en sus vicio y defectos, los que no lo

ponan al descubierto, sino que a veces exageraban a fin de aumentar

mayormente el efecto de sus stiras y ataques"49, explica Vzquez Ma-

chicado. Esta tctica de exasperacin del enemigo creaba el clima pro-

pic io para el fermento de la ideas revolucionarias. Y "como los redac-

tores de los pasquines estaban dentro del mismo medio contra el cual

estaban dirigidos, saban muy bien dnde, cmo y cundo herir". ;c

Si como sealan algunos autores,;' la Amrica espaola atrave aba

por una relativa calma en la segunda mitad del siglo XV!Il, icmo ex-

plicar las constantes asonadas a lo largo y ancho de Hispanoamrica?,

ipor qu las autoridades reaccionaron con singular energa ante tales

movimientos? Y ante el peligro de que se esparciera el motivo de la di -

cordia iera factible destruir los papeles sediciosos y perseguir a quienes

los elaboraban ?, icon las insurrecciones populares de la poca se inicia

una incipiente opinin pblica en Hispanoamrica?

Las rebeliones originada en la Amrica espaola no deben consi-

derase hechos aislados porque , como ya se ha visto, existe un comn

denominador que se origina por la tirante relacin de Espaa con sus

dominios en ultramar. La poltica borbnica de desamericanizar la ad-

ministracin pblica, aplicar a rajatabla la recaudacin de impuestos,

liberalizar el comercio y reprimir violentamente las revueltas populares,

motiv un clima efervescente contra la Pennsula. El pensamiento mo-

nrquico entr en un proceso de desgaste, pues de las consignas "viva

[491 Ibd., p. 138.

1501 Ibd. [511 Vanse John H. Coat wonh, 1999, op. cir. , y William Taylor, 1999, op. cir.

-

El debate de las 1deas. PropagunJa polllcu en lu NJ

-

40 Mann Escobedo Delgado

un ncleo ms amplio de la poblacin, porque las rebe liones no congre-

garon nicamente a grandes masas ignorantes: un reducido nmero de letrados tambin se vio involucrado en estos movimientos sociales.

La propaganda poltica cobr una singu lar relevancia en esta atms-fera levantisca, pues, paralelamente, en otras capas sociales empezaron

a germinar ideas ilustradas que dieron paso al florecimiento de las pro-clamas revolucionarias provenientes de Francia. Desde una perspecti-va particular, tanto los papeles sediciosos que circularon por diversos pun tos de la geografa hispanoamericana, incitando a la rebel in, como la propaganda francesa que vino despus, constituyen un preludio a la

opinin pblica que, en el caso de la Amrica espaola, se consolid en

el siglo XIX.

EL DESARROLLO DEL PE SAMIENTO POLTICO ILU TRADO

La trad icin de Occidente hunde sus races en la civilizacin griega .

Como cultura madre , Grecia cre varios elementos que le han dado soporte al mundo contemporneo. La repblica, filosofa y ciencia son

slo algu nos pilares elaborados en la poca clsica que sustentan hasta hoy la tradicin occidental. De momento, se mencionarn slo dos de ellos.

Al irrumpir con gran fuerza en el escenario griego, la filosofa -ese

pensamiento racional que se declara independiente de la tutela divi-

na- comenz a cuestionar el origen del universo. Las disquisiciones

emanadas de tan novel disciplina, dieron como resultado explicaciones originales sobre el principio del cosmos. Pitgoras, Herclito, Parm-

nides y un muy nutrido grupo de pensadores inauguraron una nueva forma de concebir al mundo. 52 El llamado siglo de oro de la filosofa griega confirma la madurez reflexiva a la que haban arribado algunos

filsofos. Desde entonces, la fil osofa da sustento a nuestra civilizacin.

La ciencia moderna, que se ha convertido en el modelo de desarrollo

y de progreso de la humanidad, fue sostenida por Aristteles al concebir el mtodo cientfico, e l cual consiste en la formulacin de hiptesis y conjeturas para luego ser sometidas a una crtica implacable. Esta cr-tica se basa en la deduccin de consecuencias, contrastndolas con los

!5 2] Rafae l Gambra, His toria sencilla de la filosofa , Editora de revistas , Mxico, 1986, pp. 43-57.

-

El debate de las tdeas Propaganda polrica en In l\'uem E;pmw, 1792- 18 1-f 41

resultados de observaciones y experimentos. Desde que el pueblo griego

la ide, la ciencia se fundamenta en los principios de obse rvacin, ex-pe rimentacin, con traste y formulacin de leyes, con el fin de ejercer un frreo control sobre la na turaleza. Sin embargo, el mtodo cientfico como tal, es sistematizado siglos ms adelante por Ren Descartes. ;3

Desde esta perspectiva, la base de la ciencia es la razn, el cono -cimien to obje tivo; su propsito central es e l dominio de l entorno hu -mano. La ciencia divide al individuo en dos. El espritu es negado y relegado, la razn es el aspecto m importante del hombre, pues ante todo - afirmaban los fil sofos griegos- el hombre es un se r racional.

Si la razn es el sustrato del se r humano, entonces la fe ya no importa,

lo trascende ntal es el pensamien to, pues el hombre se ha erigido en la medida de todas las cosas.

Esta trad icin separa al conocimiento del amor. Si bien la filosofa significa amor a la sabidura, el amor se entiende no desde el lado de la fe, sino desde la lnea del conocimiento. El sujeto cognoscente y el obje-to de conocimiento son entidades distintas. El sujeto es el que de termi -

na al objeto, por tanto, la razn se erige en el tribunal del universo. La verdad de las cosas ya no depende de su esencia, sino del pensamiento

humano que las puede conocer. Fru to directo del legado gri ego fue el movimiento renacen tista.

Despus de una larga poca conocida como la Edad Media que abarc

aproximadamente mil aos, Europa empez a estremecerse con una se-rie de ideas y prcticas novedosas que se aglu tinaron bajo un trmino

comn: el Renaci miento. Este movimiento tuvo su cuna en Italia, don-

de la reminiscencia de la antigedad romana todava estaba muy viva.

La prosperidad de las ciudades italianas en los siglos XIV y XV ori-gin la aparicin de numerosos nobles y burgueses que rivalizaron por rodearse de obras de arte, convirtindose en mecenas de escri tores y artistas . En este sentido, destacaron los Mdicis en Florencia, rica fa mi -

lia de banqueros que gobern la ciudad por generaciones. Dicho clan ,

tambin promovi la actividad cientfica, que vena desa rrollndose

desde la e tapa fin al de la Edad Media, pero que en el Renacimiento se

precipit. El ambiente que se viva en distintas ciudades italianas propici la

aparicin paulatina de una nueva mentalidad . Pero no slo en Itali a

haba motivos para que las ideas estu vieran cambiando. Los descubri-

[53] Vase Ren Descartes, El Discurso del mtodo, Porra, Mxico, 1998.

-

42 Martn EscobeJ o Delgado

mientos geogrficos ampliaron el mundo conocido. lnvencione como

la imprenta (Gutemberg, 144 ) y las arma de fuego, as como los desa-

rrollos en el mbito martimo y comercial, aumentaron las posibilidades

humanas en los campos de la inteligencia y de los sentidos, de l aber y

del arte .

Algunos hombres del Renacimiento pretendan gozar ampliamente

la vida presente, al tiempo que reclamaban la absoluta libertad de la ra-

zn para buscar la verdad, y con ello el mejor conocimiento del hombre

y la naturaleza. Los renacentistas sintieron curiosidad por todo, y a todo

le aplicaron la razn. Si durante la poca medieval la cosmovi in haba sido teocntrica

(pues la teologa ocupaba el inters de los intelectuales y Dios era el

centro de todo), en el periodo renacentista el centro de atencin era el

hombre. Este carcter antropocntrico del pensamiento impul el de-

sarrollo de la ciencia. La ciencia de carcter experimental se renov con

el afn de expl icar todo lo que rodeaba al hombre. El mximo represen-

tante de esta concepcin fue icols Coprnico (1473-1543), de origen

polaco, pero formado en Italia. La teora de Coprnico revolucion el

pensamiento antiguo al insistir que los astro no eran los que giraban

en torno a la tierra, sino que la tierra y los dems planetas lo hacan

alrededor del sol. Ante tal afirmacin, un amplio gru po de sabios y pen-

sadores nutrieron la polmica. La concepcin geocntrica fue defendida

fieramente, pues la cosmovisin imperante era lgica: la esfera armilar

era la representacin coherente de la tierra como centro del universo.

Empero, filsofos naturales como Galileo, Giordano Bruno, Kepler y

Tycho Brae resignificaron la perspectiva heliocntrica dndole fuerza,

entido y verosimilitud. Las repercusiones de este progresivo cambio

de mentalidad en el terreno cientfico, impregnaron diverso itios de

Europa e impul aran novedosas teoras en otros mbi tos.

La filosofa y la ciencia necesariamente influyeron en otras e feras

de la actividad humana. En lo concerniente a la poltica, lo E radas-

nacin haban venido desarrollndose en Europa desde las po trimeras

del siglo XV Los territorios feudales entraron en franca decadencia, lue-

go de que los burgueses, ubicados en las crecientes ciudades renacen tis-

tas, monopolizaron la riqueza, y con ello se ad uearon del poder polti-

co. No obstante, por ms injerencia que tuvieran las ciudades en zonas

regionales, el radio de influencia estaba reducido. Los derechos fora les

que las villas y ciudades haban conquistado gracias a los convenios

-

El debate de las Ideas. Propaganda poluca en la .\:uem Esparia, 1792- 1 14 43

ventajosos con eguido , presionando a prncipes y reyes, comenzaron a

debilitar e como consecuencia de la imperiosa necesidad de cohesionar

el poder en una sola persona. Ya Maquiavelo pugnaba por la consoli-

dacin de l poder poltico concentrado en un solo personaje. ;; Hobbes

realiz una penetrante crtica a la lgle ia y su poltica, afirmando que

un Estado poderoso deba se r racionalista y laico, carac tersticas bsicas

para construir un poder superior al de Roma. El poder de l Estado -se-

gn Hobbes- se origina en un acue rdo que lo hombres e tablecen

con el fin de restringirse a s mismos y asegu rar la propia conservacin y

la convivencia armnica. 55 Coincidiendo con Locke, Hobbes afirmaba

que el Estado era el depositario de las voluntades individuales, quedan-

do con ello en un estadio superior al de cualquier individuo. Para Hob-

bes existan diversos tipos de gobierno (monarqua, democracia y ari to-

cracia), siendo la monarqua el mejor de ellos, siempre y cuando el rey

actuara paternalmente y evitara el despotismo. El poder se conservaba

si el acuerdo o pacto se mantena vigente , para ello el monarca deba

recordar que "los pactos que no descansan en la espada no on ms que

palabras, sin fue rza para proteger al hombre, en modo alguno". ;6

Los Estados-nacin modernos, procu raron concentrar el poder en

un monarca poderoso. Los hilos de la poltica fue ron controlados por un

rey y su selecto grupo de colaboradores. Las potencias europea - lase

Portugal, Espaa, Francia, Inglaterra- construyeron Estados slidos

que, no sin dificultades ni excepciones, lograron mantener su hegemo -

na respecto al resto de Occidente.;

Los tericos del Estado justificaron por comple to a la monarqua

absoluta. Diverso fueron los argumentos que se expusieron para probar

el derecho que ostentaba el rey para gobernar con carcter legtimo a

un Estado. No obstante, la renovacin comenz a sentirse en algunas

zonas de Europa. La pesada tradicin del rgimen monrquico resinti

la fuerza del embate que auguraba transformaciones enrgicas .

A principios del siglo XVIII , el viejo continente se debata entre

la cultura tradicional y las corrientes del cambio. Casi en todas partes

[541 Vase Nicols Maquiavelo, El prncipe, Ediciones Culrurales, Mxico , 1999.

1551 Thomas Hobbe;, El Leviatn, fomw. y poder de una repblica eclesrstica y cit>rl , FC E, Mxico, 1997, p. 3 .

[56] lbd. , p. 39.

[57 1 M. S. Anderson , La Europa del srglo XV/11 (171 3-1789), Mxico, FCE, 1996, p. 95.

-

44 Martn Escobedo Delgado

se daba por sentado que eran inevitables las profundas desigualdades sociales heredadas de la Edad Media; sin embargo, el surgimiento y pos-terior fortalecimiento de la burguesa, el dinamismo econmico que se gener entre las potencias de Occidente y e l firme desarrollo de las ciencias de la naturaleza, propiciaron la creacin de una nueva forma

de pensar. El inters popular por las ciencias fsicas aumentaba con sorpren-

dente rapidez. "Se ha calculado que en el periodo 1750-1789 se funda-

ron poco menos de 900 publicaciones peridicas de carcter cientfico contra solamente 35 en el periodo 1665-1699".5" Adems, para la mitad de la centuria estaba de moda en roda Europa el hacer experimentos

cientficos. Tambin la asistencia a los cursos de conferencias pblicas sobre ciencia elemental se estaba convirtiendo en actividad cotidiana.

Las ciencias naturales desempearon un importante papel en el de-sarrollo de las ciencias del hombre. Muchos pensadores y cientficos

afiliados a las disciplinas nomotticas creyeron que el mundo poltico y social poda entenderse de la misma manera y por los mismos procesos

que el mundo natural. Esta corriente de pensamiento influenci sobre-manera a estudiosos de las disciplinas sociales. D'Alembert y Helvtius son ejemplos de ello. Varios pensadores de las ciencias sociales pre ten-dieron un examen verdadero de los mecanismos polticos y econmicos a la luz de los mtodos de las ciencias de la naturaleza. 59

El crecimiento vertiginoso de la racionalidad del hombre fue tal, que hacia el segundo tercio del siglo XVIII, los intelectuales encabe-

zaron una corriente de pensamiento que irradiara con su luz a todo el

mundo occidental. Partiendo del empirismo ingls del siglo anterior,

los franceses aplicaron y divulgaron los principios de la investigacin cientfica. De su confianza en la razn y en la enseflanza se deriva el nombre de Siglo de las Luces o Ilustracin, cuyas races entroncan con la cultura griega y, ms reciente, con el humanismo renacentista. Es en

este territorio donde el pensamiento cientfico deriv en un desbocado

pensamiento poltico-social que redimension el orden existente. Una

plyade de librepensadores debati e impugn los derechos del Estado, la autoridad del monarca y la poltica absolutista, propiciando con ello

[58] Ibd., p. 162.

[59] Vase Pedro Chacn Fuentes, "A. Comte, filosofa e ideologa en el positivismo," en J. M. Bermudo (coord.) , Los filsofos y sus filosofas, vol. 3, Vinces-Vives, Barce-lona, 1983, pp. 3-34.

-

El debate de las ideas. Propaganda poluca en la Nuem Espaa , 1792-1 8 14 45

un rompimiento de los esquemas prevalecientes hasta entonces. Con la irrupcin de las nuevas ideas, Francia experiment una crisis que se ca racte riz por la proliferacin de philosojJhes que esparcan sus argu-mentos en materiales escritos y en e cenarios pblicos. De este modo, la novela y el teatro se convirtieron en armas de ataque, de protesta social

y poltica, donde la monarqua era cuestionada.60 Pero la crtica no que -daba ah, adems de contradecir las premisas absolutistas, los idelogos se preocuparon por es tablecer propuestas coherentes que vis lumbraban un mundo diferente, at ractivo por tanto para las clases desprotegidas y otros grupos que marchaban a la vanguard ia.

Una de las obras que penetr hondo en la sociedad eu ropea del siglo

XVIII, fue De !'esprit des Lois, impresa en 1748. Su autor, un aristcrata ll amado Montesquieu -formado en las letras y la abogaca- mucho se

interesaba en los asuntos prcticos del gobierno. En dicho libro, Mon-tesquieu "identifica tres formas de ejercicio del poder soberano, lase

cuatro, si se toman en cuenta las diferencias existentes entre la rep-blica democrtica y aristocrtica: e l poder soberano es ejercido por el

pueblo como cuerpo en la repblica democrtica, un grupo de familias en la repblica aristocrtica , un prncipe respetuoso de las leyes es table-cidas en la monarqua y, en fin, uno solo segn su voluntad y caprichos en un gobierno desptico". 61

Montesquieu elucida en su libro la forma en que se organiza la socie-

dad en el mbito jurdico. Sin embargo, su aporte ms significativo es en el terreno de la doctrina poltica, apos tndole al gobierno constitucio-

nal sobre todas las cosas: "Dos temas recorren la obra. Uno [ ... ] donde

describe los diferentes factores cuya combinacin estructura los tres o

cuatro grandes tipos de sociedades polticas. O tro, en el que preconiza la moderacin y la libertad poltica, oponiendo la repblica y la monar-

qua al despotismo, y sobre todo, elogiando el equilibrio de poderes que se asegurara la constitucin inglesa".62

Luego de la segunda mitad del Siglo de las Luces, apareci tambin

en Francia una generacin de intelectuales conocida como los enciclo-pedistas, porque procedi a recopilar los conocimientos de todo orden en una sola obra: La Enciclopedia, que empez a publicarse en 17 51.

[ 60] Jean-Marc Piotte, "Monresqu ieu," en Les grands penseurs du monde occidemal, Ed. Fides, Qubec, 1999, p. 37.

[611 lbd ., p. 2.

[62 1 lbd., p. 3

-

46 Martn Escobedo Delgado

Elaborada bajo criterios racionales y liberales - y dirigida por el filsofo Diderot y el matemtico D'Alembert- cont con la colaboracin de

relevantes figuras como Voltaire y Rousseau. Este ltimo influy de gran

manera en los acontecimientos que llevaron a Francia a la enc rucij ada

de la revolucin de 1789.

Los escritos de Rousseau siempre tuvieron un tmte noveJoso, mu-

chos de ellos incendiario. En El contrato social, lo primero que clarifica es que Dios ya no interviene en asun tos polticos: "El orden social es un derecho sagrado que sirve de base a todos los dems. Este derecho, sin embargo, no proviene de la natu raleza; est fundado por tanto, en con-venciones".6l Si el hombre nace libre por qu se suje ta a un Estado?, e pregunta Rousseau. Es aqu donde nace el contrato social, entendido

como la convencin o forma de asociacin establecida con el fin de

defender con roda la fuerza comn a la persona y los bienes de cada asociado; de modo que cada uno, unindose a todos, se obedezca tan

slo a s mismo, quedando tan libre como antes.

En Occidente, uno de los aspectos fundamentales en la sociedad es

el contrato. Si en Rousseau ste parte de cada uno de los sujetos que

conforman el Estado con el objeto de buscar el bienes tar comn, en

Thomas Hobbes, el Estado surge de un pacto desigual que , a su vez, ge -nera ms desigualdades. "La causa final al introducir esta restitucin so-bre s mismos es el cuidado de su propia conservacin y, por aadidura, el logro de una vida ms armnica [ ... ]. Empero, renunciar a la libertad, es renunciar a la calidad de hombres, a los derechos de la humanidad, incluso a los deberes". A diferencia de Hobbes, quien para el siglo XVII visualizaba a la monarqua absoluta como la forma ms apropiada de go-bierno, Rousseau planteaba en su Contrato social que el poder del Estado es menor, y subordinado a la voluntad general del pueblo y que delegaba

en el gobernante una autoridad con posible revocacin en cualquier

momento.64 De esta manera -segn Rousseau- la autoridad ya no

procede de Dios, sino que reposa en la voluntad del hombre.

Tal premisa -aunada a una serie de escndalos que protagoniz la pareja real en Francia-65 condujo a varios sujetos a entrever la posi-

[631 Jean-Jaques Rousseau, El concraw social, Ocano, Mxico. 1999, p. 32. [ 641 Georgcs Lefebv re, l... Ret'Oiacin Francesa y el Imperio ( 1785-181 5), FCE. Mxico,

1960, pp. 22-25.

[651 En la corte y entre la poblacin en general, ci rculaban rumores de que el rey care-ca de voluntad, adems se criticaba su obesidad, su aperiro voraz y el aspecro vul-gar que posea; de la reina se comentaban sus desenfrenos sexuales, sus caprichos

-

El debate de las tdem. Propagandu poluca en In l\'t

-

El debate de las rdeas. Propaganda poliuca en In l\'ueta Espal'ia , 1792-1 S 14 49

rrotaron de textos que se lean con deleite .72 El caso del medio rural fue

un tanto diferente . La literatura que circul en la campia francesa des-

de el siglo XVI e caracteriz por ser barata, de baja calidad y pequeo

formato. Los cuadernitos en cuarto y octavo con unas cuanta pginas

eran ofrecidos a los campesinos "a viva voz" por parte de buhoneros

que, de comunidad en comunidad, recorran las di tintas regiones de

Francia ofertando "us mercancas . "Entre 1530 y 1630, la edicin de

e tos folletos estaba en mano de los libreros e impresores de Pars ,.

Lyon". 73 Estos e critos eran acompa'lados de un grabado por lo regular

reutilizado en va rias ediciones camufladas. Las temticas tambin se

repetan con cierta periodicidad; trataban sobre crmene y ejecuciones

capitales, apariciones celestes, embrujamien to y posesiones diablicas ,

milagros y desa tres naturales, asuntos de especial in ters para los cam-

pesinos.74 Tambin los diarios circulaban con regularidad por las aldea

francesas. Un labrador del siglo XVIII evoca:

Cuando ya no hay sino noche a mi alrededor,

bebo como de costumbre un buen vaso de vino;

el profe or de la escuela suele leer para m

una nueva al azar de las que cuentan los diarios. ;

La aparicin de la Biblioteca azuF6 introdujo una notable variedad en los

temas, conquistando nuevos pblicos. Adems de lecturas populares, la

Biblioteca azul incluy textos hagiogrficos, novelas de caballera y, por

primera vez, introdujo literatura culta adaptada a los formatos econ-

micos. Los libros de esta coleccin se vendan junto Lun otros mate ria-

les impresos. Los buhoneros que deambulaban entre las ciudades y el

campo di tribuan entre sus clientes documen tos de muy diversa ndole.

M u y pronto, el vendedor ambulante de libro fue una figura comn. En

1660, su imagen es reconocida por los transentes parisienses:

[721 BernarJ Leperi t , Las ciudades en la Francia moderna, ln; tituro de lnvestigacione., Dr. Jos Mara Lurs Mora, Mxico, 1996, pp. 1 -20.

[731 Roger Chanier, 1994, op. w. , p. 25.

[ 741 lbd., p. 26.

[751 Roben Darnron , El lecwr como miSterio, en hnp: w\\w.fractal.com.mxiF2darn html. Consulta reali:ada el 12 de noviembre de 2005 .

[761 Llamada as porq ue los libros en iormaro de bolsillo Je esta coleccin, tenan la

pasta y las hojas de color a:ul.

-

48 Martn Escobedo Delgado

Para la segunda mitad del iglo XVIII, la lectura indiscriminada entre los sectores cultos france es era algo cotidiano. Es cierto que la alfabetizacin avanz a un ritmo acelerado, no obs tante la "epidemia lectora" de la que hablan algunos autores6b tiene que matiza rse . pues la mayora de la poblacin an era analfabeta y acceda a los materi ales escritos por medio de la escucha.09 De cualquier forma, es en el preludio de la Revolucin, cuando el acceso a la lectura se ampli a un pblico cada vez ms numeroso: muchas sirvientas tuvieron la neces idad de conocer el cdigo escrito para leer a sus patronas mientras realizaban actividades que les permitieran escuchar la voz que materializaba el tex-to; las seoras y seoritas de la aristocracia y burguesa se entretenan leyendo novelas de carcter sentimental; al mismo tiempo, tuvieron un gran auge las publicaciones mi ce lnea mensuales vendida en la va pblica por comerciantes ambulantes; el tiempo libre se empleaba, en-tre otras co as, en la visita con tante a las bibliotecas pblicas o a los gabinetes de lec tura que cobraban una mdica suma a lo u uarios;;c la escritura era ms variada y empez a captar nuevos grupo ante igno -rados por las polticas ediroriales: la niez y la juventud. il

La tan llevada y trada "revolucin lectora" localizada en Francia durante la segunda mitad de la centuria dieciochesca, no se desarroll por gene racin espontnea. Desde los siglos XVI y XVII , las ciudades y aldea galas experimentaron un crecimien to paulatino en el nmero de lectores. Los centros urbanos, primero acotados por murallas y de pu sin paredes que flanquearan el paso de di tintos materiales e crito , aba-

[68] Vansc J. J. Kloek, "The eighteenth-Century Revolution in Reading: A Myth!", en Transactions of che Sevench lncernacional Congress of che Enlighcenmenc , The Voltaire Fundation, Oxford. 1989; Daniel Roche, "Una declinacin de las luces", en Jean Pierre Rioux y Jean Fran~ois Sirinelli (coord .) , Para una historia cultural, Aguilar-Altea-Taurus-Aifaguara, Mxico, 1997; Roger Chanier, Lecwras ,. lectores en la Francia del Anuguo Rgimen , Instituto de In ve tigaciones Dr. Jos Mara Luis Mora, Mxico, 1994.

[691 Reinhard Wirrmann, "i Hubo una revolucin en la lectura a finab Jel siglo XVIII '", en Guglielmo Cava llo y Roger Chanic r (coords.), Historia Je la lecwra en el mimdo occidencal, Taurus, Mad rid, 200 1, pp. 403-407.

[701 lbd., pp. 403-404. [71 1 Por ejemplo, fue en esta poca cuando se tiraron ms de una decena Je ediciones

Je Los cuencos de la Madre Oca, que Charles Perrau lt elabor haciendo un re;,cate de la tradicin oral, dndole un sesgo narrativo y didctico. Otros autores con-tribuyeron a forta lecer este gnero literario: Mme. Laprince de Beaumont, Jcanne Lhritier, Joachim Heinrich Campe y la condesa de Genlis. Vase Ana Garraln, Historia porttil de la literatura infantil, Alianza Editorial-Secretara de Educacin Pblica, Mxico, 2004, pp. 11 -3 .

-

El debate de las rdeas . Propaganda poliuca en In l\'ueta Espaiia , 1792-1 S 14 49

n otaron de textos que e lean con deleite .72 El caso del medio rural fue

un tanto diferente. La literatura que circul en la campia francesa des-

de el siglo XVI e caracteriz por ser barata, de baja calidad y pequeo

formato. Los cuaderni tos en cuarto y octavo con unas cuanta pginas

eran ofrecidos a los campesinos "a vi va voz" por parte de buhoneros

que, de comunidad en comunidad , recorran las di tinta regiones de

Francia ofertando sus mercancas . "Entre 1530 y 1630, la edicin de

estos folletos es taba en manos de los libreros e impresores de Pars \'

Lyon". 73 Estos e critos eran acompa'tados de un grabado por lo regular

reutilizado en va rias ediciones camufladas. Las temticas tambin se

repetan con cierta periodicidad ; trataban sobre crmene y ejecuciones

capitales, aparic iones celestes, embrujamiento y po esiones diablicas,

milagros y desa tres naturales, asuntos de especial in ter para los cam-

pesinos. 74 Tambin los diarios circulaban con regularidad por las aldeas

francesas. Un labrador del siglo XVIII evoca:

Cuando ya no hay sino noche a mi alrededor,

bebo como de costumbre un buen vaso de vino;

el profe or de la escuela suele leer para m

una nueva al azar de las que cuentan los diarios. 7;

La aparicin de la Biblioteca azuF6 introdujo una notable variedad en los

temas, conquistando nuevos pblicos. Adems de lecturas populares, la

Biblioteca azul incluy textos hagiogrficos, novelas de caballera y, por

primera vez, introdujo literatura culta adaptada a los formatos econ-

micos. Los libros de esta coleccin se vendan junto Ln otros mate ria-

les impresos. Los buhoneros que deambulaban entre la ciudades y el

campo distribuan entre sus clientes documentos de muy diversa ndole.

Muy pronto, el vendedor ambulante de libro fue una figura comn. En 1660, su imagen es reconocida por los transentes parisienses:

1721 BernarJ Leperit, Las ciudades en In Francia moderna, ln; titu to de lnvestigacione' Dr. Jos Mara Lurs Mora. Mxico, 1996, pp. 18-20.

1731 Roger Chanier, 1994, op. w. , p. 25 . 1741 lbd., p. 26. [751 Roben Darn ron , El lector como misterio, en http: w\\w.fractal. com.mxlf2Jarn

html. Consulta reali: ada el 12 de noviembre de 2005 .

[761 Llamada asf porque los libros en iormaro de bolsillo Je esta coleccin, tenan la pasta y las hojas de color azu l.

-

50 Martn Escobedo Delgad0

[Eotos hombres] llevan de aqu para all almanaques, abecedanos, la Ga zeca ordinaria y extraordinaria, leyenJas y nove litas de Melusina, de Maugis, de los

cuatro hijos Aymond, de Godofredo de los grandes dientes, de Valentn yOur-

son, pasa tiempos, canc10nes mundanas, groseras y villanas, dic rada; por el esp-

ritu inmundo, vodevilles, vi llancejos, aires cortesanos, canciones para beber.;;

Cons ide rando tales antecedentes, es de esperarse que hacia la se-

gunda mitad del Siglo de las Luces, la sociedad francesa tuviera un co -nocimiento claro de que las ideas que circulaban en mate riales escritos de diversa factura, repercutan en la conciencia colectiva. Por eso pro-lifera ron libros de diversos tipos, pero sobre todo textos de ca rcter po -ltico en ediciones baratas, dirigidos a los grupos populares y con el fin explcito de ensuciar la popularidad de las figuras pblicas .'~ Esta "baja literatura" perjudicaba de gran modo, pues las intrigas llevadas de boca

en boca y luego registradas en papel, iban directas a daar la imagen de

distintos personajes, y en la corte, alrededor de la reputacin, giraban

las luchas por el poder.

Un ejemplo palmario de intriga en e l que la palabra impresa desem-

pe un papel fundamental, es el siguiente: corra el ao de 1745, cuan-

do la polica descubri un libro que circulaba con gran celeridad en la

ciudad lu z. Con el nombre encubierto de Tanasts, relataba la vida amo -rosa del rey con un lenguaje soez, fantstico y divertido. Las autoridades detuvieron a un buhonero que expeda varias copias del citado texto. El ve ndedor ambulante dijo haber adquirido el libro en un almac n se-creto localizado cerca de Versalles. Tras una cuidadosa investigacin se descubri a la autora del escrito: Marie-Made leine Bonafon, camarera de la princesa de Montaubon. Al conocer la identidad de la supuesta

transgresora, se dispuso su captura a cargo de la polica secreta. Una vez detenida, Madmoiselle Bonafon, de 28 aos, declar se r la autora de

Tanasts y o tras obras narrativas, adems de una cantidad nada despre -ciable de poesa. Dijo que sus amplias lecturas y lo que haba escuchado de la gente, le haban dado material su ficiente pa ra escribir, pero que

tambin recurri a su imaginacin para darle forma al relato. 79

[77 1 D. Martn , citado por Roger Charrier, 1994, op. cit. , p. 32. [781 Roben Darn ton, "Mademoiselle Bonafon y la vida privada de Luis XV. C ircui -

tos de comunicacin en la Francia del siglo 18", en IX Encuentro lmemacional de Historia de la Educacin, Universidad Autnoma de Colima, Edicin en Disco Compacto, Colima, Col. 2003b.

[79] lbd., pp. 1-12.

-

El debate de lils td~us. Propaganda pol11ca en la Nuem Espwt, 1792-1814 51

Un ca o similar es el que e su cit en 175L: cuando se conocieron las obra Les amours de Zeokmizul, ror des kofirans y VO)age d'Amaromhc, ambas e cri tas por Clment lgnace de Ressguier, joven de clase hu-

mi lde quien, tras se r aprisionado, re"el que, en efecto, l haba e'c rito

tales textos con el prop ito de vengarse de los rico y poJerosos. m

embargo, el delito m delicado en que incurri fue cue ritmar la auto-

ridad del rey:

iSer po:, ible entonces 4ue los tronus, esos sagrados santuanos de justicia y

autoridad, lo e:,tn rodeados de l delito? He visto cmo hay cargo impor-

tante

-

52 Martn E~cobedo Del~adn

CUADR02

Best ellers franceses (1769-1 7 9)

Ttulo

Anecdotes sttr Mme w comtesse 011 Ban-y Sys teme de la nawre

Tableu de Paris

Histoire Philosophique

]oumal hiswrique de w rvolution opre I..:Arrtin

Lettre philosophique

Mmoires de I'abb Terrac-y

La PHcelle d'Orleans

Mmories de Lauis XV

Au tor

M. F. Pidansat

P. H. baron d'Holbach

L. S. Mercier

G. T F. Raynal

M. de Maureou

H. J. Du Laurens M. de V.

J. B. L. Coquereau Voltai re

Annimo

FUEJ'\TE: Roben Darnton , 2003a, op. cit., p. 25.

Qu puede esconder una lista de libros? Muchas cosas. Depende de la ruta que se tome, y los resultaJos que se alcancen . Por ejemplo, si la bsqueda inicia a partir de los autores, el submundo que se revela es por dems interesante. Los intelectuale comenzaron a multiplicarse en Francia a la par que se increment la cultura escrita. Con ello, apa re-cieron o se reforzaron nuevas actividade efectuadas bajo las ombras. Una de la ms significativas para el presente caso, es la que de arro -llaron los policas secretos. Ante el creciente mercado del libro, la poli -ca intervino para inspeccionar el comercio de materiales escritos y, de manera paralela, vigilar a quienes los e criban. Joseph d'Hmery fo rm parte de la polica al acecho de lo e cri toref, de de los m famosos filsofos has ta los parias de la li te ratura. En cinco aos, de 1748 a 1753, escribi 500 informes sobre autore . 0 ~ Sin embargo, esta cifra es muy inferior respecto a las que aparecen en La France litteraire. En 175 7 esta publicacin inclua 1187 autore , mientras que la ed icin de 1769 re-

[821 Roben D'!mton, "Un inspector de polica organi:a su archivo: la anatoma Je la RepC1blica de las letras", en La gran matanza de gacos y oc ros ep1sodios de la h1scoria de la culwra francesa , FCE, Mxico, 19 7, p. 148.

-

El deba re de lru uleas. Propaganda po/inca e11 la Nueta Espaa, 1792- 18 14 53

gistraba un crecimien to significativo, alcanzando los 2 367 escritoresY La labor de Joseph d'Hmery era complicada y de tiempo completo.

Deba esta r al pendiente de la novedades editoriales, de las noticias de los pe ridicos, de los informes proporcionados por difere ntes espas, de los chi mes espa rcidos en cafs y en la va pblica, de los interroga-

torios en La Bastilla, entre otros.84 Gracias a su actividad, se sabe que el 70% de los escri tores provenan del Tercer Estado. Sin embargo, un reducido nmero de ellos logr ascender en la escala socioeconmica, desempeando el ofic io de fi l ofo. Algunos escri tores vivan slo de los benefi cios obtenidos por sus obras, y lo hacan bien. Voltaire re-

presenta un caso tpico de estos acadmicos que se ganaban la vida

enseando y escribiendo. Sin embargo, la sociedad francesa transform

su escala de valores para que este fenmeno se diera. A lo largo de casi toda la primera mitad del siglo XVIII, los escritores eran vistos como un mal in tolerable. Voltaire sufri vejaciones en su primera e tapa como

intelectual. En 1778 la situacin cambi drsticamente: fue paseado de manera triunfal por las calles de Pars ante una apoteosis general. La sociedad francesa experimentaba cambios profundos, alentados desde diversos frentes: edicin de libros, celebracin de tertulias y publicacin

peridica de gacetas, entre las que destacan el Mercure, la Gazette de France y el ]oumal des savants.05

Escritores des tacados como Rousseau, Oiderot y Buffon soportaron pocos maltratos comparados con los que enfrentaron los escri tores de

poca fama, llegados a Pars con la ilusin de convertirse en "hombres de

letras". El poema satrico de Voltaire, Le pauvre diable, ilu tra con certe-za el sueo de los candidatos a filsofos por escalar la gradacin social a travs del ejercicio de la escritura:

Me hallaba sin bienes, sin ofi cio, sin talen ro,

y habiendo ledo a cierto aurores malintencionados

crea tener protectores.

Presa del ansia de vivir en la ciudad

el mal me a trap, me converr en auror. t~

[83] Robert Darn ton, El lecror como misterio, en hrrp://www.frac ral. eom.mx/F2Jarn. html. Consu lta rea lizada el 12 de noviembre Je 2005.

[84] lbd., p. 149. [85] Roben Darn ton , 2003, op. crr. p. 17. [86] Ibd ., p. 92.

-

54 Marrn Ecobedo Delgado

Una de las actividades ustan tivas de los policas sec retos era identifi -

car las obras peligrosas y localizar a us autores para ejercer una frrea

\'igilancia sobre ellos. Los juicios personales no es raba n exen tos en los

informes policiales, por ejemplo, d'Hmery escribi que Francoise-An-

toi ne C hevrier era "un mal sujeto, un mentiroso audaz, mordaz, criti-

cn y presuntuoso insoportable. Despus de fracasa r como abogado, soldado, dramatu rgo y poeta, se dedic a escribir libelos polticos, al periodismo clandestino y al espionaje. La polica lo persigui por Ale-mania y los Pases Bajos; pero cuando estaba a pun to de ser atrapado , muri en Rotte rdam".' ' Adems, los informes tambin incluyen lo que nuestro vigilante escuchaba en la va pblica; as, tras una pe rsecucin,

d'Hmery escriba en su informe sobre el sacerdote Pierre-Mathias de

Gournay: "El 14 de marzo de 17 51 , mientras se paseaba en los jardines

del Palacio Real y hablaha de la polica, d ijo que nunca haba habido

una inquisicin ms injusta y brbara que la que hay en Pars. E un

despotismo ti rnico que todo mundo desprecia. l dijo que la fuente de

todo esto es un rey dbil y sensual, que no se preocupa por nada excep-

to por lo que le si rve para embrutecerse con el placer. Es una mujer la

que lleva las riendas ... no fue posible escuchar el resto".88 Pero, i tenan

alguna ut ilidad los informes de la polica ? Los jefes de los detectives re-visaban las notificac iones . Luego de juzgar la peligrosidad de un suje to , era aprehendido ~ llevado a la crce l polftica. Tras un minucioso inte -rrogatorio, que poda durar varios dfas, el preso era juzgado. Si las culpas eran insignificantes, el inculpado pasaba poco tiempo en la sombra; sin embargo, si las fa ltas eran catalogadas como graves, el delincuente con-

feso poda se r condenado a muerte , como le sucedi a Jean de La Coste,

muerto en la picota el8 de agosto de 1760 por cometer el deli to de crear

y distribuir libelos .S9

Los rumores esparcidos de voz en voz por las calles parisienses te-

nan su origen en la letra escrita. Con seguridad, la innumerable erie

de ttulos donde se atacaba al rey por su liviandad y dbil carcter, tuvo

que ver con la popularidad de rimas en tonadas en distintos sitios pbli-cos. D'Hmery da cuenta de ello al avisar sobre un fragmento de lo que oy en plena calle :

1871 Roben Darnron. 1987. np. w . p. 1 S9. [881 /bid. p. 182. 1891 lbd. p. 12

-

El deba ce de la< ideas Propaganda po/mea ~n lu Nt~eva E;pui'la , 1792-1 14

Indolente derroc hador de los bienes de rus st'1bditos

t que cuentas los das por los males que haces

esc lavo Jc un mmisrro y de una mujer avara

Luis, escucha la suerte que el cielo te prepa ra. ~'

55

Como se puede apreciar, lo "escritorcillos" que pululaban por las ca-

lles de Pars tu vieron predileccin por los asuntos polticos. Denigrar

al rey, a sus ministros y a las mujeres que se enredaban con los pode-rosos, buscando injerencia en la toma de decisiones, se convirtieron en temas que vendan. utrindose mutuamente, la intriga oral y las

crnicas e candalosas narradas por escrito, crecieron al mismo tiempo.

Los temas de conversacin giraban en torno a lo ledo en algn folleto u

hoja volante. Del mismo modo, los ruidos polticos s hacan estridentes

cuando algn escucha atento , dotado de talento e imaginacin, trans-

formaba esm murmullo en material escrito. El sistema de comunica-

cin desa rro ll ado en Francia durante el periodo previo a la Revolucin,

se orient hac ia lo contenidos prohibiJo;. La circulacin de revistas

subterrneas da cuenta del delei te experimentado por los franceses por

el tema poltico. "Los hombres de negocios, funcionarios retirados y la

gente comn se es tn quejando, hablando mal del gobierno [ ... ]. Los

clrigos, espec ialmente los jansenistas, toman este punto de vista y se

at reven a pensar y decir abiertamente que la maldad que pronto caer sobre el reino vendr de arriba como castigo por el incesto y la falra de religiosidad del rey". 91

Hasta este punto , es po ible trazar una red oculta que se teji ha-cia la segunda mitad del Siglo de las Luces, y que no corresponde al

movimiento ilustrado promovido por los intelectuales acadmicos. Una

mirada diferente, mues tra la manera en que la "baja literatura" envol-

vi con ms intensidad al pueblo francs. Autores , impresores , comer-

ciantes, lectores, censores y autoridades, se relacionaron en un juego

dinmico, las ideas de inre lectuales distinguidos toma ron forma en

versiones incompletas y, a menudo, desvirtuadas. La "subinteligencia" que emerga de los papeles pblicos que circulaban de mano en mano, materializ una nueva forma de ver y asumir el mundo. No resu lta ab-

surda tal afirmacin, pues una situacin indita apareci con mucho

[901 1bd ., p. 182. (911 Robert Darn ron, 2003h, op. cit. , p. JI .

-

56 Martn E>cobedo DelgaJc

bro: la opin in pbl ica que el rgimen trat de sofocar de modo intil. egn Darnton, en la Francia de 17 7, alguien escribi "la opinin p-

blica ha triunfado", re firindose a la cada de un mini tro, luego de un e cndalo que inici con la circulacin de textos difama torios, y que ;e extendi gracias a la oral idad tan arraigada en el tejido ocia! franc . Del mi mo modo, Gerbier e cribi en junio de 1789: "(De dnde viene esta loca agi tac in? De una multitud de empleaduchos y letrados, de e c ri tores desconocidos, de escritorzuelo hambrientos que alboro tan salones y caf . Ellos son la forja de donde a lteran las armas con que se pertrechan hoy las ma a ".q' De lo anterior se infiere que el ejercicio de lectura y e critura en el periodo en cuestin resguard un fermento revolucionario, pues las c rticas malintencionadas sobre las conductas exuale de los miembros de la corte y los escndalos e intrigas polticas

esparcidas entre el pueblo francs, en realidad constituyeron una crti-ca al orden -oc ia! imperante. Una crtica que evidenci la incapacidad de autoridades civiles y eclesis ticas para mantener el tejido social sin lesiones grave . y dej visible la decadencia del sistema monrquico francs.

L A CORRJENTE ILU ~TRADAS El' LA MONARQUA ESPA,'\JOLA

El pensamiento francs fue bien acogido en Occidente. Adems de destacar en el mbito poltico, Francia ostentaba la primaca filosfica, cientfica y cultural de la poca. Los franceses fueron el modelo a seguir en las arte , la lite ratura y la moda; el racionalismo cartesiano la ba e de innumerables dispu tas; la qumica moderna fue impul ada por Lavoisier en la misma forma en que Buffon adelantaba en el na turalismo. Las potentes ideas y saberes, que circularon profusamente por toda Francia, no se contuvieron en sus fronteras. Viajeros y materiales escritos reco-rrieron diferentes distancias, llevando consigo el espritu ilustrado.

La cercana y las re laciones existentes entre Francia y Espaa moti-varon la apertura de varias rutas por donde circul la ideologa ilustra-da. En la Pennsula Ibrica pronto se conocieron las ideas de polticos, cientficos e intelectuales que, enarbolando a la razn, se formularon el reto Je transtormar el mundo. El primer grupo espaol que ley y discuti los planteamientos de los enciclopedis tas fue, sin duda, la lite

[921 Gerbier mado por Roben Darnton, 2003a, op. cit., p. 15.

-

El Jcbucc Je l.Js Jeas . PrvpagunJu polwcu en la .\"ue

-

58 Marrn Escohedo Delgado

Esta atmsfera intelectual repercuti en la formacin del rey Carlos, quien se rode de ministros napolitanos -influenciados por el ilumini -mo italiano-- para gobernar el reino que presida en territorio itlico. Como soberano, don Carlos foment el comercio, impuls la industria, promovi la educacin y removi anquilosadas estructuras. De la mis-ma forma, insta l el alumbrado pblico en Npoles y Palermo, dividi ambas ciudades en barrio y cre hospicios para vagos y menesterosos.

El programa reformista de don Carlos tambin incluy la esfera legislati-va . Gracias al apoyo de un equipo de abogados y estudiosos del derecho, confeccion el Cdigo carolino, magna compilacin que se promulg en 1749, con poca vigencia.91

Ya como soberano de la monarqua espaola, Carlos III se rode de un grupo de intelectuales y ministros que abrevaron de ambos movi-mientos ilustrados : el que naci en Italia y se fortaleci en Espaa, y el

que se origin en Francia. Uno de los primeros esfuerzos del monarca fue optimizar la administracin real en todos los mbitos. Para que los principios del rey alcanzaran todas las esferas poltico-administrativas se pusieron en marcha diversos mecanismos: la injerencia de la igle-

sia fue acotada, los derechos forales de villas y centros urbanos fue -ron disminuidos y se mejor la recaudacin hacendari a. Esta se rie de reestructuraciones descansaron en un discurso lgico- racional, guiado

por el pensamiento terico de la poca y desarrollado por intelectuales agrupados en torno a Carlos III . Uno de los ministros preferidos en la

corte fue Leopoldo Gregorio, marqus de Esquilache, quien estuvo a

ca rgo de introducir la poltica reformista y aconsej derogar las medidas

que obstaculi zaban el desa rrollo del comercio espaol; adems , bajo su

liderazgo, disminuy el podero eclesistico. Este singular personaje fue uno de los artfices de la expulsin jesuita y, en torno a l, se concentr una plyade de intelectu ales ilustrados que impulsaron la transforma-cin administrativa de la corte y del imperio.

La rac ionalizacin del poder, a cargo de distintos pensadores, busc

hacer cada vez ms eficiente la administracin real. Las consecuencias

de la labor emprendida por los espaoles ilustrados se materializaron en toda la monarqua con la creacin de escuelas tcnicas, talleres y fbri-cas modelos. Se enaltecieron los oficios llamados mecnicos, se impuls la colonizacin interio r, se vendieron y repartieron las tierras baldas y

comunales, hubo un relajamiento de la estructura gremial, se promo -

!95] Antonio Domnguez, 1996, op. cit. , pp. 32-39.

-

El debate de la ideas. Propaganda polirica t'!l la .\lucm Espaa , 1791-1 8 1-t 59

vieron censos poblacionales y se apoy el desarrollo de la ciencia. En la Espaa peninsular fl orecieron las Reales Academias y se experiment un notable avance en la botnica, qumica y medicina. En la Amrica espaola se crearon las Sociedades Econmicas de Amigos del Pas y un se lecto grupo de intelec tuales es tudi la sociedad y la na turaleza, dando