10 Sonia Narra Tiva

-

Upload

susanahaug -

Category

Documents

-

view

218 -

download

0

description

Transcript of 10 Sonia Narra Tiva

-

439

Narrativa y emigracin

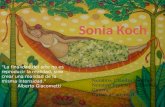

Dra. Sonia Almazn del Olmo

Doctora en Ciencias Filolgicas. Investigadora y Profesora. [email protected]

La emigracin es un fenmeno tan viejo como la humanidad. En la Biblia se habla del

xodo del pueblo judo y 500 aos antes de nuestra era Esquilo escribi: Yo se que en

el exilio el hombre se alimenta de sueos. Es quizs esta frase del poeta griego la que

nos permita acercarnos a la expresin de una forma cultural que se produce fuera de

las fronteras de la nacin y que sin embargo es parte consustancial de la Cultura

cubana: la narrativa escrita por emigrados cubanos, sobre todo en los Estados Unidos.

El estudio de la produccin narrativa de la emigracin cubana no es slo una

necesidad de satisfaccin de inquietudes intelectuales, es, sobre todo, la necesidad de

conocimiento de una parte de nuestra cultura a la que no debemos renunciar y una va

para lograr la redefinicin de la herencia espiritual de la nacin.

Es en la dcada del setenta donde surgen un grupo de jvenes de origen cubano

que abren las puertas, en los Estados Unidos, a los estudios crticos de la literatura,

producida principalmente en ese pas, escrita por emigrados, ya entonces de diferentes

generaciones. En estos ensayos, insuficientemente divulgados entre nosotros, se hace

evidente, como afirma Ambrosio Fornet, una reivindicacin casi unnime de su

condicin de cubanos aunque advirtieron, al mismo tiempo, que la fuerza de las

circunstancias haba producido en ellos una previsible mutacin intelectual, su

produccin est marcada por una presencia central de Cuba, por referencias u

omisiones, como tema o como subtexto.1

Los principales temas abordador por esta ensaystica son la identidad cultural,

la cultura cubana en los Estados Unidos, las caractersticas de la literatura de la

emigracin cubana, la etnicidad, el biculturalismo, el discurso bilinge, etc, pero sobre

todo sus ensayos nos ofrecen una excelente caracterizacin de la generacin a la que

pertenecen sus autores.

Trabajo elaborado como parte de la lnea de investigacin: Cultura y emigracin, especficamente Literatura Cubana y Emigracin. 1 Ambrosio Fornet: "Para una reflexin colectiva", en Memorias recobradas, Editorial Capiro, Santa Clara, 2000, p. 13.

-

440

De especial inters resulta el ensayo de Gustavo Prez Firmat "Trascender el

exilio: la literatura cubano-americana, hoy" donde se propone un estudio diferenciador

entre la literatura del exilio y la literatura cubano-americana a partir de agrupar la

literatura hecha por emigrados en tres categoras: literatura de inmigrantes, literatura

del exilio y literatura tnica. Este ensayo nos permite acercarnos a un fenmeno que

mucho se discute alrededor de la cultura del emigrado de origen cubano y que es

precisamente su relacin con la cultura de origen.

La literatura hecha por inmigrantes es el resultado de aquellos que han

emigrado, pero con la explcita intencin de establecerse en el pas que los acoge, para

volver a nacer, esta vez en su nuevo pas. El inmigrante escribe prospectivamente,

adopta la lengua, costumbres, etc del lugar al que llega. No tiene la voluntad de

pertenencia al pas de origen. Este caso puede ser la excepcin, pero no la regla en

cuanto al escritor cubano emigrado. Lisandro Prez, socilogo cubanoamericano, en

una entrevista concedida al equipo de realizacin del documental Del otro lado del

cristal expresa: en general rechaza la visin de s mismo como emigracin ()

como simplemente una emigracin que vino para quedarse a ajustarse aqu () las

organizaciones no son organizaciones de emigrantes que tienen como su agenda la

incorporacin a este pas. Es por eso que para nosotros son de especial inters las

dos ltimas literatura del exilio y literatura tnica - por ser las ms adecuadas a las

caractersticas del narrador cubano en los Estados Unidos.

En una definicin general y muy abarcadora, Prez-Firmat asegura que en la

literatura del exilio se expresa la voluntad del mantenimiento de la otredad con

respecto al nuevo medio, [] el exiliado no desea en lo ms mnimo establecer

rupturas o distancias entre su patria y su pas [] su literatura se caracteriza, de un

lado, por una alergia pronunciada hacia los prestamos culturales, y del otro, por un

apego obsesivo a la cultura de origen. Si la literatura del inmigrante es "prospectiva",

la literatura del exiliado es desaforadamente retrospectiva.2

Esta definicin acerca de la literatura del exilio es vlida, tal cual est, para

aquellos exiliados, para tomar un ejemplo del propio autor, que como los emigrados

espaoles de la Guerra civil, manejaban la nocin de Espaa peregrina, pero que no

se aviene exactamente a la literatura hecha por los emigrados cubanos

autodenominados exiliados. El propio autor acepta que la temtica del exilio no slo

2 Gustavo Prez-Firmat: "Trascender el exilio: la literatura cubano-american, hoy", en Ambrosio Fornet: Memorias recobradas, Editorial Capiro, Santa Clara, 2000, p. 18.

-

441

se ha hecho crnica sino anacrnica, [] se ha convertido en un cmodo clich, una

especie de hbito poltico y literario. Y el hbito podr hacer al monje, pero no hace al

escritor.3

La literatura del exilio producida por emigrados cubanos se caracteriz por la

presencia de un sentimiento de retorno y la provisionalidad. Clasifican entre los que

esperaban el desplome de la Revolucin, Es una literatura de escaso valor esttico y de

una gran carga poltica. En muchos casos los autores se acercan a la literatura de

forma ocasional, por no decir por encargo. Carlos Espinosa, crtico cubano-

americano, la define as: [] Quienes la firmaban eran, en muchos casos, autores

primerizos e incluso aficionados que se acercaban a la literatura de modo fortuito,

como lo demuestra el hecho que despus no insistiesen ms. Una promocin que naci

lastrada por la premura y el voluntarismo, y demasiado impregnada de resentimiento

y partidismo apasionado.4

Julio E. Hernndez Miyares editor de la antologa titulada Narrativa y

Libertad. Cuentos cubanos de la dispora en sus Acercamientos y anotaciones,

pone de manifiesto que este fenmeno, a diferencia de lo que muchos piensan, no ha

desaparecido del panorama narrativo de la emigracin cubana por mltiples razones y

tambin porque detrs de este tipo de literatura despliega sus alas todo un sistema

editorial tanto en los Estados Unidos como en Europa que propicia y a veces solicita

este tipo de literatura y que lanza a la fama a escritores que de no ser por ellos no

pasaran de ser ledos por un reducido crculo de amigos.

En esta antologa queda al descubierto el carcter de literatura anticastrista,

considerado por algunos como subgnero, con que se definen la mayora de los

escritores de este grupo. Las temticas pueden coincidir con la de los narradores

emigrados en general cuyas obras se caracterizan por la presencia de la vida en Cuba

antes de la Revolucin; las que tratan problemas en Cuba desde la Revolucin y, sobre

todo, las que presentas diferentes facetas de la vida del emigrado, siempre vinculado al

pas de origen desde la nostalgia. Lo que las diferencia es el carcter de manifiesto

poltico que cobran.

3 Ibdem. Pp. 22 y 23. 4 Carlos Espinosa: "1960-1969: Entre la nostalgia y la denuncia", en Peregrino en comarca ajena, Publication of the Society of Spanish and Spanish-American Studies. University of Colorado, 2001, p. 5.

-

442

En este sentido es necesario tomar en cuenta las opiniones de importantes

estudiosos5 de este subgnero que plantean que est en extincin porque sus

cultivadores ya no tienen mucho que decir, pero el fenmeno del Mariel y la llegada

de narradores formados dentro de la cultura de la revolucin, dio un segundo aire a

esta narrativa y abre as una segunda fase de la literatura del exilio a partir

fundamentalmente de la presencia de Reinaldo Arenas como puente.

El narrador cubano-americano, que cabe dentro de la categora de tnico

para Prez-Firmat, puede llegar a definirse, grosso modo, a partir de sus diferencias

con el resto de los incluidos en las dos primeras categoras, pero sobre todo, en nuestro

caso, a partir de la oposicin con el escritor exiliado. La etnicidad rechaza tanto el

regreso como la asimilacin y asume su otredad a partir del culto a la diferencia.

Este autor utiliza el trmino etnicidad para referirse a la cohabitacin de

culturas dismiles a la vez que aclara que la palabra cohabitacin es utilizada ante la

no conviccin de que esta relacin conduzca a la sntesis. En este sentido me resulta

difcil la aceptacin de esta proposicin ya que la coexistencia dentro de un espacio

determinado de culturas dismiles necesariamente lleva a la modificacin por

desculturacin y neoculturacin del sujeto cultural, lo que al final, necesariamente,

produce una sntesis que no tiene que ser, por necesidad, de asimilacin de todos y

cada uno de los elementos culturales aportados por esas culturas, lo que no se opone a

la aceptacin de que la fuerza de la etnicidad opera por igual contra los impulsos

regresivos y los de asimilacin.

Otro aspecto que se seala para esta categora es el referido a la identidad.

Concuerdo con Prez-Firmat en que el escritor tnico no est expuesto a crisis de

identidad, no tanto porque no le interese, como l refiere, sino, sobre todo, porque a

partir de su propio proceso de transculturacin se construye una identidad que no

resulta para nada una camisa de fuerza, por el contrario le permite regodearse en su

propia dualidad, como los anfibios.

El escritor tnico en el proceso de construccin de su identidad pasa por

momentos, que no necesariamente constituyen regularidades del proceso, sino que 5 Puede consultarse sobre este aspecto: Seymour Menton: Prose Fiction of the Cuban Revolution. Austin/London, University of texas Press, 1975. trad. Al espaol: La narrativa de la Revolucin cubana, Madrid, Playor, 1978; Alberto Gutirrez de la Solana: Anales de la Literatura Hispanoamericana, nos. 2-3, 1973-74; Antonio Fernndez Vzquez: Novelstica cubana de la Revolucin, Miami, Ediciones Universal, 1980; Julio Hernndez Miyares: "Notas sobre la narrativa cubana del exilio: la novela", Envos: Cuadernos de literatura, n. 1, julio-septiembre de 1971; citados todos por Ambrosio Fornet: "Erotismo y humor en la novela cubana de la dispora", Memorias recobradas, Editorial Capiro, Santa Clara, 2000, pp. 111-114.

-

443

estn marcados precisamente por el choque de los elementos de identificacin-

diferenciacin que lo constituye e identifican a nivel individual. Su proceso est

marcado por la contradiccin inherente a cualquier emigrado que con palabras de

Prez-Firmat constituye un [tratar constantemente] de negociar o conciliar las

conflictivas exigencias de la tradicin y la traslacin. Entendiendo tradicin como

factor aglutinador contentivo de lo que se posee por herencia o experiencia y

traslacin como su contrario, como mecanismo de distanciamiento.

Permtaseme un ejemplo en extenso que puede ilustrar muy bien lo que hemos

afirmado hasta aqu: Mara de los ngeles Torres ensayista y crtica cubano-americana

nos refiere as su discurso de la identidad:

Cada vez que atravieso las barreras de tiempo y espacio que separan dos

culturas y sistemas econmicos diferentes, me convenzo ms de que no

quiero ni necesito aceptar que mi identidad se defina en trminos de esto o

aquello, obligndome a tomar una u otra posicin. Mi identidad es algo

mucho ms complejo. Nac en La Habana. Me cri en Texas. Me radicalic

con los chicanos. Volv a Cuba y por tanto fui desterrada de mi

comunidad. Ahora vivo en Chicago, pero tambin en La Habana,

emocional y profesionalmente hablando. Siempre estoy de regreso ()

Durante aos sent que iba dejando jirones de mi identidad en distintas

partes del mundo; ahora comprendo que no tengo por qu aceptar

categoras que me quiebren internamente. Al contrario, debo elaborar

nuevas categoras, nuevos espacios sentimentales y polticos en los que

puedan congregarse mis mltiples identidades. Regresar es un acto de

exorcismo.

Es a partir de la dualidad que podemos explicar el multilingismo del escritor

tnico. No se siente obligado a recurrir a la lengua materna o a la adopcin de la

lengua del pas receptor, muchas veces en la que se educ, para expresarse, tiene la

opcin de usar una u otra indistintamente. Acude a aquella que mejores posibilidades

le ofrece de expresar lo que quiere, depende de las circunstancias. Se da el caso de que

dentro del texto escrito en ingls encontramos, muchas veces, palabras en lengua

materna y la explicacin es que el trmino escogido es precisamente el que

necesitaban para decir, con mayor precisin, lo que quera el narrador o sea se

reserva el derecho y cultiva la habilidad de escoger sus palabras.

-

444

Para la poetisa, crtica y ensayista cubanoamericana Eliana Rivero el proceso

de transicin de los emigrados cubanos a cubanoamericanos se denota sobre todo a

nivel escritural/ lingstico; primero a partir de un discurso bilinge o interlinge, y

luego la escritura directa en el idioma hegemnico, como ella lo denomina. Aqu

podemos hacer una salvedad, que para nada niega lo expresado por la ensayista, y es

que muchas veces la preservacin de la lengua materna y de la cultura originaria se

mantiene a nivel familiar. En este sentido cobra fuerza las declaraciones de Cristina

Garca sobre el tema: Mi madre siempre insista en que mi hermano, mi hermana y

yo hablramos espaol en casa () Mi madre era muy celosa con respecto al idioma y

se daba cuenta de que el idioma y la cultura marchaban hombro con hombro. Se

esforzaba muchsimo para asegurarse de que nosotros supiramos que ramos cubanos

().

Mucho se ha hablado de que las leyes del mercado han sido de gran peso a la

hora de escoger el idioma en que escribe el cubano-americano, pero puede ser quizs

la secreta negativa al abandono total de la cultura de origen si aceptamos con Cristina

Garca que lengua y cultura marcha hombro con hombro- el que impulse muchas

veces al escritor tnico al uso de la lengua del pas receptor para su escritura. Parece

una contradiccin, pero si aceptamos las afirmaciones que al respecto hace Prez-

Firmat en su ensayo "Sin lengua, deslenguado"6 y que en otros momentos han

expresado otros cubano-americanos, puede quedar claro. Afirma este autor:

Se ha dicho que nuestra lengua materna es la nica en la cual podemos

permitirnos el lujo de equivocarnos. Pero a muchos hispanos residentes en

los Estados Unidos nos pasa lo contrario. El espaol es la nica lengua en

la cual nunca podramos permitirnos ese lujo. Y no porque dominemos el

ingls mejor que el castellano yo no domino ni el uno ni el otro; ambos

me dominan a m- sino porque mis lapsos en ingls no atentan contra mi

definicin de quien soy. Es ms, el pronunciar el ingls con un dejo

hispanizante me halaga, pues confirma que al menos mi lengua se resiste a

la asimilacin. No as con mis lapsos en castellano. El vnculo entre

nacionalidad e idioma, mucho ms fuerte entre personas como yo que no

viven en su pas de origen, convierten mis errores en crmenes de lesa

cubana ().

6 Gustavo Pres-Firmat: "Sin lengua, deslenguado", Guayaba Sweet. Literatura cubana en Estados Unidos, Editorial Aduana Vieja, Cdiz, 2003, pp. 23-24

-

445

Asimismo el biculturalismo y el multiculturalismo estn presentes en la obra

del escritor tnico. El humor, el doble sentido de algunas frases, casi de exclusiva

comprensin dentro de esta comunidad tnica, la stira, el sabor popular de la cultura

de los de a pie, a veces pintado como caricaturas, la sexualidad, sin olvidar la

imagen del pas de origen con una importante carga nostlgica, pero todo renarrado,

todo pasado por el tamiz de una visin dual, de dos y cada vez ms de tres, si

incluimos la creciente interrelacin con la escritura de otros hispanos, que constituye

una modalidad de su discurso narrativo, insertado muy bien dentro de una tradicin

que le sirve de base a la vez que de punto de giro para su insercin en el medio

cultural hispanounidense.

La literatura tnica cobra importancia en los Estados Unidos a partir de las

inmigraciones masivas del siglo XIX y principios del XX. Es una literatura escrita en

ingls y que ilustra los conflictos de los inmigrantes en los Estados Unidos y su

proceso de insercin en la sociedad estadounidense. Esta literatura representa el apoyo

a los grupos minoritarios en sus luchas contra las injusticias de toda ndole y la

discriminacin a que se vean sometidos los inmigrantes. Estas literaturas sirven de

vehculo para definir, categorizar y preservar al grupo tnico ante el avance de la

cultura anglosajona.

A nivel de comunidad tnica existen diferencias entre los hispanos radicados

en los Estados Unidos y los cubanos. Estas estn dadas no slo en el plano poltico en

que las leyes migratorias favorecen a los inmigrantes cubanos, sino tambin en lo

social. Una gran mayora de escritores cubano-americanos pertenecen a una primera o

segunda generacin de inmigrantes y provienen de la clase media profesional formada

en Cuba, por eso son vlidas las observaciones de las escritoras Silvia Burunat y

Ofelia Garca en su antologa Veinte aos de literatura cubanoamericana7 donde

establecen una diferencia, como escritores tnicos, entre los escritores cubano-

americanos y el resto de los escritores hispanos, situacin que en la actualidad es

vlida todava.. Ellas dicen: [E]l cubanoamericano siente su escisin cultural y

lingstica ante la sociedad norteamericana, pero no se siente discriminado, acechado

o perseguido por ella. Por lo tanto, la literatura cubanoamericana no incluye la

necesidad de mostrar un activismo tnico en lucha contra la sociedad anglosajona. ()

[E]n la literatura cubanoamericana la etnicidad queda definida no como diversidad y

7 Silvia Burunat y Ofelia Garca. Editoras: Veinte aos de literatura cubanoamericana, Bilingual Press, Hispanic Research Center, Arizona State University, Tempe, Arizona, 1988, p. 14

-

446

diferencia en continuo choque con la cultura dominante, sino como apego a los

antepasados y a las tradiciones del pas de origen.

Vale dentro del estudio de la narrativa cubano-americana lo que Alejo

Carpentier, hablando de la problemtica de la novelstica latinoamericana en Tientos

y Diferencias, aclara lo que para l es la funcin cabal de la novelstica que consiste

en violar constantemente el principio ingenuo de ser relato destinado a causar

placer esttico a los lectores, para hacerse un instrumento de indagacin, un modo

de conocimiento de hombres y de pocas - modo de conocimiento que rebasa, en

muchos casos, las intenciones de su autor... La novela debe llegar ms all de la

narracin, del relato, vale decir: de la novela misma, en todo tiempo, en toda poca,

abarcando aquello que Jean Paul Sartre llama los contextos.

La novela producida por los emigrados cubanos constituyen una fuente

primigenia para el conocimiento y comprensin de esa comunidad tnica, de sus

aspiraciones y contradicciones y sobre todo de la comprensin de una forma cultural

otra que se gesta fuera de las fronteras de la nacin, pero que por sus races y

voluntad de permanencia, constituye un elemento enriquecedor de la cultura cubana

hoy.

En este sentido creo que a pesar de que en el ltimo decenio del pasado siglo y

los aos que transcurren de ste la situacin del escritor cubano-americano se aleja

cada vez ms de los primeros intentos por autodefinirse y crear un corpus distintivo de

su condicin tnica todava carece su produccin del reclamo carpenteriano que

expresa que puede producirse una gran novela en una poca, en un pas, esto no

significa que en esa poca, en ese pas, exista realmente la novela. Para hablar de la

novela es menester que haya una novelsticahay que asistir a la labor de varios

novelistas, en distinto escalafn de edades, empeados en una labor paralela,

semejante o antagnica, con un esfuerzo continuado y una constante experimentacin

de la tcnica.