Zapato rojo, zapato blanco

-

Upload

juan-angel-cabaleiro -

Category

Documents

-

view

215 -

download

1

description

Transcript of Zapato rojo, zapato blanco

1

Zapato rojo, zapato blanco

Juan Ángel Cabaleiro

Se discutieron todas las alternativas. Finalmente se decidió que un

hombre con un paquete sospechoso no podía quedarse esperando a la salida.

Era necesario que alguien, desde el interior, le diera una señal. Entonces sí: el

hombre saldría de la cafetería y cruzaría la Rue Auber y en dos minutos (el

tiempo justo) coincidiría con ellos a la salida de las cocheras.

La reunión se había demorado más de la cuenta a causa de los últimos

ajustes del plan. Poco después, Michèle se apresuró a abandonar la estación

Madeleine y echó a andar por el Boulevard en dirección a la Ópera. “Ellos

harían este mismo trayecto mañana, pero en dirección contraria”, pensó. Cruzó

una calle a toda prisa. Más que la fina lluvia, le preocupaba llegar tarde al

ensayo (no al del ballet, sino al ensayo de lo que debía ocurrir al día siguiente).

En el cristal de uno de los cafés, la figura de la bailarina se reflejaba avanzando,

clavando con decisión las agujas del taco en las baldosas mojadas. Después, los

mismos zapatos rojos que las miradas clandestinas habían visto en la reunión

atravesaron la acera del Café de la Paix, hasta desaparecer en el edificio de la

Ópera. No quiso ver las banderas alemanas —¡ni una sola francesa!— ocupando

los balcones del Boulevard des Capucines.

Tampoco se detuvo en el hall principal. Pisó con rabia uno a uno los

mármoles de la escalinata y una vez arriba se descalzó y se dejó guiar por la

alfombra de los corredores hasta el vestuario, en una transición que la separaba

y la alejaba de las miserias de la calle. Como en un sueño de Degas, se

conjuntaban en Michèle la íntima furia y la felina delicadeza al andar. Entró al

vestuario. Junto con los zapatos rojos se fue la ira al fondo de la taquilla.

Michèle, sentada en el banco de madera, se colocó el maillot y comenzó a atarse

2

las delicadas zapatillas de punta. Ahora se incorporaba a ese vaporoso mundo

de artificios elásticos. En el salón, las alumnas la esperaban comentando

frivolidades. Comenzaron, y mientras ellas hacían sus ejercicios al ritmo parejo

del bastón, afuera, el pueblo de París se sometía al ritmo de los taconazos

germánicos. Lejos de todo, Michèle estaría allí refugiada hasta las ocho de la

tarde. Entonces quedarían unas diez horas para el acto final.

Una vez terminado el ensayo, Michèle se dispuso a retocar las últimas

piezas del plan. Comenzaría por visitar un momento al ujier, monsieur Dumont.

Con sutileza había podido sonsacarle la tarde anterior lo que nadie sabía en

todo París: que la visita sería al día siguiente: 23 de junio de 1940. El Führer

había considerado conveniente iniciar su “tour por París” en la Ópera, a

primerísima hora de la mañana, cuando las calles están limpias todavía de

franceses. Michèle ya había comunicado a sus camaradas de la resistencia esa

oportunidad única. ¡Cómo no aprovecharla!

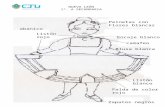

La señal había sido una idea suya y el mérito estaba en su simplicidad: si

los camaradas veían el rojo: peligro, había que abandonar el plan. Si veían el

blanco: adelante, el atentado podía realizarse. Cuando Michèle viera salir los

primeros uniformes solo tendría que asomar un poco el pie por el balcón que

daba a la Rue Auber.

A las seis de la mañana llegaría la comitiva alemana. (¿El propio Hitler?).

Un guía los acompañaría por el interior del edificio durante unos treinta

minutos. De allí saldrían en cinco coches descapotables con dirección a la Plaza

de Madeleine para continuar el recorrido por París. ¿El lugar más propicio para

hacerlo?, le habían preguntado los camaradas en la reunión de esa tarde. En la

calle, justo después de abandonar la Ópera por las cocheras de la Rue Auber. A

la señal de Michèle, uno de los conjurados debía abandonar el bar, caminar

hacia la salida de las cocheras y arrojar el explosivo dentro del primer vehículo,

donde solía ubicarse el odiado objetivo.

3

Habían calculado hasta el último detalle. Un solo imprevisto obligaría a

cancelar la operación. Se rumoreaba que Hitler, por cuestiones de seguridad,

solía desistir a último momento de las visitas programadas y enviar un

sustituto. En ese caso, no tendría sentido sacrificar la operación para eliminar a

un nazi cualquiera. Después de un primer atentado, Hitler ya no se expondría

en público. Además quedaba un asunto por resolver: el edificio estaría

acordonado durante la visita. Para estar allí y ver al Führer, Michèle necesitaba

pasar la noche en la Ópera. El ujier tenía sus dependencias en el primer piso, y

si ella se empeñaba, podría ocupar el sitio. Esa noche se lo propuso como una

obligación patriótica.

Desde el salón de ensayo regresó al vestuario y allí, como queriendo

imponerse al destino, eligió los zapatos blancos para iniciar el otro ensayo, el que

realmente le importaba. Se ajustó el broche del tobillo y salió pisando firme al

corredor central. Al llegar a las dependencias del ujier se detuvo y golpeó la

puerta. Un hombre gordo y calvo, con una cara muy ancha y muy floja, le abrió

la puerta. Michèle, sonriente, le ronroneó una excusa cualquiera y el hombre la

dejó pasar. Al principio hablaron de vaguedades referentes al próximo estreno.

En un momento de la charla, Michèle alabó las vistas del primer piso y se

dirigió al pequeño balcón. Su cuerpo se inclinó sobre la barandilla y, entre las

figuras de la forja, dejó aparecer la blanca punta de su zapato. Abajo, como

parte del ensayo, alguien en el café de la Paix recibió el mensaje. Michèle lo vio

cruzar la Rue Auber y dirigirse hasta la salida de las cocheras: dos minutos. Se

imaginó que era muy fácil, que al día siguiente nada podría fallar. Monsieur

Dumont, unos pasos más atrás, observaba inquieto esa figura juvenil levemente

inclinada sobre el balcón. Michèle, como toda mujer, sabía lo que él anhelaba en

su alma pero callaba en su boca. El cuerpo de una bailarina es una miel que un

viejo como Dumont ya no espera, por eso se sorprendió cuando Michèle le

comentó que pasaría la noche en un hotelito cerca de la Ópera.

—¿Sí?, ¿esta noche? —Se apresuró a decir él.

4

—No quisiera regresar ahora en tren hasta mi piso de St. Denis. Mañana

temprano me gustaría estar aquí para conocer al Führer. —Monsieur Dumont vio

en aquel deseo, que interpretó frívolo, una inmejorable oportunidad de

conquista.

—Cerrarán la Ópera para la visita. No podrá hacerlo, mademoiselle. A

menos que pase la noche en el edificio. —Él jugaba ahora con esa idea y

prefiguraba la horrenda victoria de su piel sobre la bailarina.

—Oh, sí. Todos esos soldados… —Dijo Michèle, sabiendo que el entero

cumplimiento del plan no residía más que en ella.

Monsieur Dumont se excusó pobremente mencionando los controles de la

Gestapo. Luego, con torpeza insinuó:

—Michèle… si me acompañara aquí esta noche, quizás mañana… —A

ella le llegaban como abejas aquellas palabras infames. Pero los temperamentos

femeninos son diversos, innumerables, y Michèle fingió ceder a la perforada

acción de esas abejas y alentó falsamente la ilusión del viejo. Iría a cenar y

estaría de vuelta a última hora.

Tarde en la noche, Michèle regresó a la Ópera y subió por una escalera

lateral hasta la miserable dependencia donde Dumont la esperaba con ánimo

propicio. La artista estaba decidida a todo con tal de completar su misión.

Pasaron las horas. La noche fue avanzando lenta, minuciosa entre tazas de té y

diálogos vacíos. Desde su silla, Michèle vio en el rectángulo del balcón

anunciarse las primeras manchas de claridad. El alba no tardaría en llegar. Pero

las cosas, que hasta ese momento le habían resultado fáciles a Michèle,

mostraron bruscamente su cara más ingrata. Dumont, que se sentía impune en

la intimidad de sus dominios, no parecía nada dispuesto a dar por clausurada la

noche con la mera presencia intacta de la joven. El sosiego, que la larga vida

aporta a los mortales, abandonó de repente a monsieur Dumont, que se abalanzó

5

impetuoso sobre el frágil cuerpo de la bailarina. No es posible dar cuenta exacta

de los lances que se echaron entre ambos. Llantos y gritos resonaron en la

oscuridad. Acentos iracundos, voces fuertes y roncas le respondían en el

continuo tumulto de aquel cuarto. Michèle, avasallada por aquella bestia, tenía

poquísimas esperanzas de defenderse, pero la fortuna tornó por un instante de

su lado y, en la milimétrica exactitud de un descuido, pudo clavar hasta el

fondo el fino tacón de su zapato en el cuerpo del ujier. Estaba oscuro, pero

advirtió que aquel volumen caía blandamente al suelo interponiéndose entre

ella y el balcón. Hubo un instante de inmovilidad total en la sala. Un minuto

después golpearon la puerta. Michèle, que permanecía en silencio, oyó una voz

militar que llamaba a monsieur Dumont…, y luego unos pasos alejándose. Poco

después, Michèle salió al pasillo.

La presencia de los soldados anunciaba la llegada de la comitiva. Sin

posibilidad de pensar en lo que acababa de suceder, presa de la ansiedad se

deslizó hasta la escalera y bajó a la planta principal. Abajo ya estaban los

primeros guardias alemanes, que se sorprendieron al verla. No necesitó

acercarse para confirmar que era él. Hitler recorría el anfiteatro principal junto a

un grupo de uniformados. Un soldado joven les sacaba fotos. Siguió

discretamente a la comitiva, que acabó de admirar todo en menos de media

hora. Cuando ya se dirigían a las cocheras, Michèle subió de nuevo a las

dependencias del ujier para dar la señal convenida: ya tenía puestos los zapatos

blancos, que indicaban vía libre a la acción. Antes de entrar, en el silencio del

edificio oyó resonar los motores. Era el momento. La habitación estaba todavía

en penumbras y sus ojos demoraban en adaptarse a la escasa luz. Michèle,

apresurada, tropezó con el cuerpo del ujier cuando salía al balcón.

Al asomarse se sintió observada por los miembros de la custodia

apostados justo enfrente, pero la discreta señal no levantaría sospechas. Abajo

se producían los primeros movimientos para la salida. El zapato de Michèle

asomó entre las curvas de la forja, y la bailarina miró hacia la esquina buscando

al camarada. El hombre, para su sorpresa, salió del bar y se alejó con paso firme.

6

Michèle, sorprendida, notó que los movimientos se intensificaban abajo, en la

acera. Inmediatamente después vio salir los coches. Al parecer, los pocos

transeúntes que por allí circulaban libremente, ignoraban a quién tenían tan

cerca. Olvidándose de la señal convenida, Michèle intentó hacer gestos con la

mano, pero ya era inútil: el hombre que se alejaba con el mortífero paquete no

podía verla. Los coches oficiales pasaron justo por debajo del balcón, llegaron al

Boulevard y giraron hacia la plaza de Madelaine. La historia de Europa

continuó sin tropiezos. Michèle, sin comprender qué había pasado, se recostó

exhausta sobre la pared del balcón y entonces vio en su zapato la gran mancha

de sangre. Rojo de sangre, rojo.