Vicente Cervera, Elena Poniatowska y La Polifonía Nocturna de Tlatelolco

-

Upload

serfan-river -

Category

Documents

-

view

212 -

download

0

Transcript of Vicente Cervera, Elena Poniatowska y La Polifonía Nocturna de Tlatelolco

-

8/16/2019 Vicente Cervera, Elena Poniatowska y La Polifonía Nocturna de Tlatelolco

1/9

Cartaphilus 6 (2009), 47-55Revista de Investigación y Crítica Estética. ISSN: 1887-5238

- 47 -

ELENA PONIATOWSKA

Y LA POLIFONÍA NOCTURNA DE TLATELOLCO.

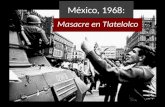

En 1971 aparecía en el catálogo de la edito-rial mexicana Era un título que estaría llamado aconvertirse en obra esencial de la literatura so-cial y la antropología contemporánea, firmadopor una escritora de origen polaco que habíaconseguido abrir las puertas de la percepción demodo absoluto y piadoso ante la masacre quepor el azar de la existencia le tocó vivir y presen-ciar. La crónica surgía como respuesta visceral,pero al mismo tiempo racionalmente compro-metida y enérgica, tras los acontecimientos quetuvieron lugar en la plaza mexicana de Tlatelolcoel día 2 de octubre de 1968, cuando un grupo deestudiantes que se habían reunido en dicho em-plazamiento fueron acorralados por tanques del

ejército y por la policía, que disparó contra ellos,ocasionando numerosos muertos y heridos, asícomo detenciones y encarcelamientos. Loshechos suponen la más ominosa de las represio-nes policiales que haya sido organizada por elestado de México, y el suceso más cruento desdela revolución de 1910. En su momento, concitótoda la reprobación ciudadana a escala interna-cional ante el avasallamiento y la ostentaciónpública del poder político, expresado en su mássiniestra inhumanidad. En los violentos hechosse vieron asimismo implicados vecinos de la

zona, personas que se hallaban en los alrededo-res así como algunos periodistas y reporterosextranjeros. Supuso un punto de inflexión en lahistoria moderna de México, una línea de ruptu-ra con la supuesta normalidad democrática de larepública mexicana, que ocasionó la dimisión deOctavio Paz como embajador del gobierno de supaís en la India, y el arresto de algunos escritores

e intelectuales supuestamente relacionados conlos episodios que rodearon el siniestro caso,como el novelista José Revueltas.

Sin duda alguna La noche de Tlatelolco es yserá central en la creación de Elena Poniatowska.Despliega dos facetas absolutamente comple-mentarias en su trayectoria completa como es-critora: el periodismo y la literatura, entendiendopor ésta también la capacidad de conformar conlos elementos de la experiencia una realidadpropia, que no por ello ha de surgir de la trans-formación ficticia de los hechos acontecidos,sino de su mera composición y configuración, desu montaje creativo específico. En ningún mo-

mento distorsiona la información recibida, sinoque pretende mostrarla del modo más verídicoposible. La noche de Tlatelolco forma parte de laproducción de artículos y ensayos sobre la actua-lidad que ha realizado Elena Poniatowksa a lolargo de toda su vida, y por ello su naturalezatextual cabe ser definida como la de una extensay abigarrada crónica contemporánea. De todo elcorpus cronístico de su autoría, resulta sin dudala más cruenta y terrible, un documento devas-tador de una de las formas más abyectas delterror contemporáneo. La experiencia que com-porta su lectura trasciende el nivel literario, perotambién va más allá del reportaje inmediato ycontemporáneo de unos hechos: supone un actode puro enfrentamiento al horror imposible deesquivar, por cuanto implica su previa existencia,y al mismo tiempo compromete al lector no sólocon la historia mexicana, sino con los mecanis-mos políticos elevados a categorías simbólicas,

-

8/16/2019 Vicente Cervera, Elena Poniatowska y La Polifonía Nocturna de Tlatelolco

2/9

ELENA PONIATOWSKA

Y LA POLIFONÍA NOCTURNA DE TLATELOLCO

- 48 -

como estructuras malévolas del mecanismo so-cial y del control de los actores implícitos en un

escenario determinado, siendo los reguladoresdel destino por razones que ni siquiera se vincu-lan con la religión ni con un sistema de creenciaso de valores.

Para entender el significado socio-político delos hechos que se presentan al lector en La no-che de Tlatelolco, merece la pena detenernos enun texto que el poeta y ensayista Octavio Pazpronunció en una conferencia dictada el la Uni-versidad de Austin (Texas) en el año 1969 y que

más tarde incluiría en la Postdata (“Crítica de lapirámide”) de su ensayo más evocado, El laberin-to de la soledad. En esta revisión panorámica ycrítica de las circunstancias que rodearon el epi-sodio, Octavio Paz rastrea la atmósfera histórica,es decir, el marco concreto de las revueltas estu-diantiles del mayo francés así como el de la gue-rra fría, los tanques de Praga, la deriva de la revo-lución castrista, la guerra de Vietnam y la revolu-ción contra-cultural del “hippismo”. Como biensabemos, los años sesenta del siglo XX supusie-

ron un momento de remodelaciones sociales,que afectaron sobre todo a la toma de concien-cia de los cuerpos y las instituciones sociales,que empezaron a vivir con más responsabilidadlas decisiones políticas y los modelos de educa-ción y cultura imperantes. Los movimientos ju-veniles, especialmente los universitarios, se vie-ron afectados por esta transformación y procura-ron activar sus capacidades de reacción y enfren-tamiento a cuantos imperativos legales fueranobstáculo para su actitud comprometida con lasociedad. El exterminio cometido en Tlatelolco

emerge como un hito en la configuración delhorror perpetrado por ese gran protagonista delos destinos humanos, un personaje que sustitu-yó en poder y ubicuidad a la constelación dedioses que poblaba la imaginación de las cultu-ras antes de su progresiva deflagración: el Esta-do.

Recuperemos la memoria con Octavio Paz:

“Mil novecientos sesenta y ocho fue un año axial:protestas, tumultos y motines en Praga, Chicago,París, Tokio, Belgrado, Roma, México, Santia-go…De la misma manera que las epidemias me-dievales no respetaban ni las fronteras religiosasni la jerarquías sociales, la rebelión juvenil anulólas clasificaciones ideológicas. A esta espontáneauniversalidad de la protesta correspondió una re-acción no espontánea y universal: invariablemen-te los gobiernos atribuyen los desórdenes a unaconspiración del exterior. (...) El movimiento delos estudiantes mexicanos mostró semejanzas

con los de otros países, tanto de Occidente comode Europa oriental. Me parece que la afinidadmayor fue con los de esta última: nacionalismo,sólo que no en contra de la intervención soviéticasino del imperialismo norteamericano; aspiracióna una reforma democrática; protesta, no en co-ntra de las burocracias comunistas sino del Parti-do Revolucionario Institucional. Pero la rebelión

juvenil mexicana fue singular, como el país mis-mo. (...) Como una suerte de reconocimiento in-ternacional a su transformación en un país mo-derno o semimoderno, México solicitó y obtuvoque su capital fuese la sede de los Juegos Olímpi-cos en 1968. (...) Pero dentro del contexto de larebelión juvenil y de la represión que la siguió,estas celebraciones parecieron gestos espectacu-lares con los que se quería ocultar la realidad deun país conmovido y aterrado por la violenciagubernamental.

(...) El movimiento estudiantil se inició como unaquerella callejera entre bandas rivales de adoles-centes. La brutalidad policíaca unió a los mucha-chos. Después, a medida que aumentaban los ri-gores de la represión y crecía la hostilidad de laprensa, la radio y la televisión, en su casi totalidad

entregadas al gobierno, el movimiento se robus-teció, se extendió y adquirió conciencia de sí. Enel transcurso de unas cuantas semanas aparecióclaramente que los estudiantes, sin habérselopropuesto expresamente, eran los voceros delpueblo. Subrayo: no los voceros de esta o aquellaclase, sino de la conciencia general. Desde elprincipio se intentó aislar el movimiento ten-diendo un cordón sanitario que lo aislase e impi-

-

8/16/2019 Vicente Cervera, Elena Poniatowska y La Polifonía Nocturna de Tlatelolco

3/9

VICENTE CERVERA SALINAS

- 49 -

diese el contagio ideológico. Los dirigentes yfuncionarios de los sindicatos obreros se apresu-raron a condenar, en términos amenazadores, a

los estudiantes; lo mismo hicieron, aunque conmenos violencia, los partidos políticos de la iz-quierda y la derecha oficiales. No obstante la mo-vilización de todos estos medios de propaganday de coacción moral, para no hablar de la violen-cia física de la policía y el ejército, el pueblo en-grosó espontáneamente las manifestaciones ju-veniles y una de ellas, la célebre “manifestaciónsilenciosa”, agrupó a cerca de cuatrocientas milpersonas, algo nunca visto en México. (...) A finesde septiembre el ejército ocupó la Universidad yel Instituto Politécnico. Ante la reprobación queprovocó esta medida, las tropas desalojaron los

locales de las dos instituciones. Hubo un respiro.Esperanzados, los estudiantes celebraron unareunión (no una manifestación) en la Plaza deTlatelolco, el 2 de octubre. En el momento en quelos concurrentes, concluido el mitin, se disponíana abandonar el lugar, la Plaza fue cercada por elejército y comenzó la matanza. Unas horas des-pués se levantó el campo. ¿Cuántos murieron? EnMéxico ningún periódico se ha atrevido a publi-car las cifras. Daré aquí la que el periódico inglésThe Guardian, tras una investigación cuidadosa,considera como la más probable: 325 muertos.Los heridos deben haber sido miles, lo mismoque las personas aprehendidas. El 2 de octubrede 1968 terminó una época de la historia deMéxico.” (Paz, 2000: 218-228).

Hasta aquí el relato de los hechos, cuya ex-tensión se justifica en virtud de su valor comosíntesis literaria, realizada además por alguienque conoció su trasfondo socio-político, y que –adecir de nuestra autora- poseía el don de la pru-dencia así como el de la intuición sagaz en elcaótico observatorio de la historia (Poniatowska,

2001: 6-7). Pero, como muy bien señala ElenaPoniatowska al comienzo de la segunda parte deLa noche de Tlatelolco, no era suficiente la de-nuncia personal, sino que se precisaba algo demayor envergadura y cuyos resonadores activa-ran su propia condición de suceso social y colec-tivo. Al respecto llega a anotar:

“Posiblemente no sepamos nunca cuál fue el me-canismo interno que desencadenó la masacre deTlatelolco. ¿El miedo? ¿La inseguridad? ¿La cóle-

ra? ¿El terror a perder la fachada? ¿El despechoante el joven que se empeña en no guardar lasapariencias delante de las visitas?... Posiblementenos interroguemos siempre junto con Abel Que-zada: ¿Por qué? La noche triste de Tlatelolco –apesar de todas sus voces y testimonios- siguesiendo incomprensible. ¿Por qué? Tlatelolco esincoherente, contradictorio. Pero la muerte no loes. Ninguna crónica nos da una visión de conjun-to. Todos –testigos y participantes- tuvieron queresguardarse de los balazos, muchos cayeronheridos” (Poniatowksa: 1971, 170).

En este párrafo hallamos una de las clavespara explicarnos la singular naturaleza de estacrónica. Ya no era suficiente la respuesta oficialde los intelectuales, cuyas peticiones al gobiernorecogerá Carlos Monsiváis en otra crónica con-temporánea. Era preciso concebir una obra quecombinara el periodismo, la ética, la composi-ción artística y la vertiente literaria en sus facetasmás comprometidas. Se trataba de componer unmosaico completo y complejo, cuyos segmentosy teselas se combinaran de tal modo que termi-

naran configurando ese friso global, plural, co-lectivo, polifónico y coral que es La noche de Tla-telolco, porque -en efecto- “ninguna crónica nosda una visión de conjunto”, y en esta ocasión eratarea prioritaria la de mostrar los mil y un rostrosdel dolor con las mil y una voces del testimonio.La polifonía, por lo tanto, está en su esenciacompositiva. Desde 1968 hasta 1971, Elena Po-niatowska se dedicará en cuerpo y alma al mon-taje textual. Todas la voces forman una partituraunánime que testimonia el espanto de la noche

más triste de la historia de México, después de lafamosa noche triste de Moctezuma, en que elemperador de los aztecas cedió el cetro deltiempo y de la gloria a su más temible rival, elconquistador de un mundo de lanzas y caballos,de cruces y rosarios, de petos y espaldares, elladino Hernán Cortés.

-

8/16/2019 Vicente Cervera, Elena Poniatowska y La Polifonía Nocturna de Tlatelolco

4/9

ELENA PONIATOWSKA

Y LA POLIFONÍA NOCTURNA DE TLATELOLCO

- 50 -

Y es precisamente en este pretérito dondehabría que ubicar una importante dimensión de

la obra de Elena Poniatowska. En este sentido,cuenta con la valiosa colaboración del poetaJosé Emilio Pacheco, que de modo sagaz y certe-ro recurrió a los documentos de la crónica de laconquista de México para extraer de su cuerpolos versos del primer grito de horror ante Tlate-lolco. En el catálogo de la Crónica de Indiashabría que remitirse a ese “corpus” histórico-literario tan significativo, desde la perspectiva dela historia y del propio tejido poético, que lejosde ofrecernos el relato de los sucesos desde el

prisma de los conquistadores o de las órdenesreligiosas implicadas en la evangelización (Ber-nal Díaz del Castillo, Francisco López de Gómara,José de Acosta, Álvar Núñez Cabeza de Vaca,Juan de Castellanos, Pedro Cieza de León, etc.)recreaba los acontecimientos desde la perspec-tiva de los pueblos avasallados: la “Crónica de losvencidos” , reproducida en los Cantares mexica-nos. El antecedente más ilustre en el ámbito dela escritura de los evangelizadores de esta visióndel mundo autóctono fue la del fraile franciscanoBernardino de Sahagún, que rigió el Imperial

Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco y testimoniósu investigación etnológica sobre “los antiguosmexicanos” en su famosa crónica Historia generalde las cosas de Nueva España. En los años cin-cuenta del siglo XX el archivo de testimoniosindígenas fue retomado por los antropólogosmexicanos Miguel León Portilla y Ángel MaríaGaribay K., que los publicaron en su país la Visiónde los vencidos. En interesantísimo conjunto derelatos, los sometidos muestran su dolor y estu-por, y desafían con sus palabras las acciones

inapelables de sus opresores.

“Cuando todos se hallaban reunidos

los hombres en armas de guerra cerraron

las entradas, salidas y pasos.

Se alzaron los gritos.

Fue escuchado el estruendo de muerte.

Manchó el aire el olor de la sangre”

(Pacheco, 2002: 67-68).

José Emilio Pacheco reproduce en su “Ma-nuscrito de Tlatelolco” las voces que configura-ron el códice de los Cantares, añadiendo unasegunda parte en la estructura del poema dondeextrapola el dolor del pueblo subyugado en suconquista a la voz ensangrentada del modernoTlatelolco. Pacheco participó en la crónica dePoniatowska con este hermoso y trágico poema,pero también aportando ideas, referencias cultu-rales y organizando con la escritora el material,en un acto de generosidad y de compromiso

personal. El paralelismo histórico que cabe esta-blecer entre lo narrado y vivido por los aztecasdurante la conquista española y los hechosacontecidos en la noche de Tlatelolco, casi cincosiglos después, es asombroso, aunque más queasombro lo que produce el cotejo es terror, elterror pánico del que alguna vez habló Dos-toievski, otro espíritu curtido en los abismosciegos del alma social y sus particulares “demo-nios” políticos. En efecto, ¿se trata de casualidad,del eterno retorno anunciado por la intuiciónfilosófica, o del “pecado original” de América queasí purga los desmanes de los hombres? O talvez es el resultado lógico de las advertencias nocumplidas por los grandes pensadores, ideólo-gos y ensayistas hispanoamericanos preceden-tes. Ya Martí denunciaba en 1891: “Las repúbli-cas han purgado en las tiranías su incapacidadpara conocer los elementos verdaderos del país,derivar de ellos la forma de gobierno y gobernarcon ellos. Gobernante, en un pueblo nuevo,quiere decir creador” (Martí, 2004: 160).

Tal vez el que fuera entonces presidentemexicano, Gustavo Díaz Ordaz, y el equipo degobierno del Partido Revolucionario Institucionalentendieron que también desde el poder es fac-tible otro tipo de creación: la violencia, la opre-sión, la represión, el lenguaje y la ley del silencioimpuesto al ritmo frenético de las ametrallado-ras. Periodistas como la italiana Oriana Fallaci,

-

8/16/2019 Vicente Cervera, Elena Poniatowska y La Polifonía Nocturna de Tlatelolco

5/9

VICENTE CERVERA SALINAS

- 51 -

corresponsal de L’Europeo o Claude Kiejman, deLe Monde, presenciaron como testigos directoslos hechos, y relataron ante los lectores euro-

peos la siniestra represalia oficial y su sinrazón:“Quiero que la delegación italiana se retire de losJuegos Olímpicos; es lo menos que puede hacer.Mi asunto va a ir al Parlamento, el mundo enterose va a enterar de lo que pasa en México, de laclase de democracia que impera en este país. (...)¡Qué salvajada! Yo he estado en Vietnam y pue-do asegurar que en Vietnam durante los tiroteosy los bombardeos (...) hay barricadas, refugios,trincheras, agujeros, qué se yo, a donde correr aguarecerse. Aquí no hay la más remota posibili-

dad de escape”, denuncia Oriana Fallaci, en tes-timonio recogido por Poniatowska (1971, 232). YClaude Kiejman recuerda estremecida: “La Plazade las Tres Culturas estaba cubierta de heridos yde muertos, de los cuales varios eran niños. Yacasi no tenía miedo. Sólo pensaba que sería ab-surdo morir así. Éramos tantos los que nos de-cíamos esto en ese mismo instante” (Poniatows-ka: 1971, 233). Y es precisamente esa asevera-ción, la de ser “tantos”, la que impera en las pá-ginas del libro; la que, en el fondo, lo corporiza yahorma, lo espiritualiza y humaniza en el santua-

rio del desastre.

Para hacernos una buena idea del espacio,del aludido santuario o escenario de la obra deabsurdo y de terror perpetrada en esa nochefatídica, es conveniente recordar que la plaza deTlatelolco contiene restos arqueológicos proce-dentes de la civilización azteca. Todavía puedencontemplarse los frisos y bajorrelieves o recorrerlas estructuras arquitectónicas compuestas porpasillos, escalones pétreos y plataformas que

servían como altares para los ritos y sacrificiosdel pueblo prehispánico. Sobre la base de dichaarqueología, el imperio español -la Nueva Espa-ña asentada en la antigua laguna de Tenochi-tlán- edificó un destacado templo, la Iglesia deSantiago de Tlatelolco, de confesión católica,abierto aún hoy en día al culto. Esta práctica fuehabitual en todos los lugares donde los conquis-

tadores asentaron su nueva cultura, como suce-dió en la propia plaza del Zócalo, en el centro dela ciudad de México, con la Catedral y el impre-

sionante sagrario barroco, sobre la base delmagnífico templo azteca. Pero en el caso de Tla-telolco la plaza sería, con el paso de los siglos,lugar privilegiado en la construcción de rascacie-los y edificios surgidos del nuevo concepto dearquitectura civil, a partir de los años cincuentadel siglo XX. De ahí su denominación: Plaza delas Tres Culturas. La azteca, la española y la mes-tiza que, con el tiempo, se fundirían en la pro-piamente mexicana. Cultura que aparentementehabía convertido el país en un estado moderno y

civilizado, ostentando su progreso en las nuevasimágenes de una ciudad desarrollada. Sin em-bargo, el viajero que todavía hoy quiera conocerla plaza de Tlatelolco sentirá sin duda un regustoacre y una impresión de sórdida melancolía alrecorrer sus restos y divisar las desgarbadas,flacas y anémicas torres de Santiago de Tlatelol-co, un lugar donde apenas se concitan los turis-tas y que está presidido por una enorme placade cemento gris donde leemos: “El 13 de agostode 1521 heroicamente defendido por Cuauhte-moc cayó Tlatelolco en poder de Hernán Cortés.

No fue triunfo ni derrota. Fue el doloroso naci-miento del pueblo mestizo que es el México dehoy”. El mismo Hernán Cortés, en la tercera desus Cartas de relación, refiere cómo había funcio-nes teatrales en la plaza del mercado de Tlatelol-co. Pedro Henríquez Ureña recuerda al respecto:“En 1533 se había representado en Tlatelolco,entonces ciudad separada, ahora barrio de laciudad de México, un auto del Juicio Final: elhistoriador mexicano Chimalpahin dice: Fue da-da en Santiago Tlatilulco, México, una representa-

ción del fin del mundo; los mexicanos quedarongrandemente admirados y maravillados” (Henrí-quez Ureña, 2007: 456).

No quisiera pasar por alto el contenido sim-bólico del hecho histórico: la plaza fue el escena-rio de las piezas de teatro misioneras desde elcomienzo de la evangelización, y allí mismo tuvo

-

8/16/2019 Vicente Cervera, Elena Poniatowska y La Polifonía Nocturna de Tlatelolco

6/9

ELENA PONIATOWSKA

Y LA POLIFONÍA NOCTURNA DE TLATELOLCO

- 52 -

lugar el auto del Juicio Final. Este dato vendría aincidir en el aspecto más dramático del propio

espacio: el rito del Juicio Final se convertiría en larepresentación real de otro ensayo general deun juicio apocalíptico en la noche del 2 de octu-bre de 1968, cuando las luces de las bengalascomenzaron a iluminar con destellos funestos laasamblea y hombres de guantes blancos dieronla señal pactada para que la función comenzara.Sólo que en la edad contemporánea las creacio-nes dramáticas han sido en muchas ocasionessustituidas por formas teatrales donde la simula-ción deviene experiencia real: el fenómeno es-

cénico del “happening” o las “performances”urbanas se caracterizan precisamente por estamutación, por la sustitución del “como si” por un“así mismo”, donde los actores traspasan la fron-tera de la ficción y confunden la máscara ficticiacon sus propios rostros. Este traspaso de la ilu-sión al dominio de la realidad se produjo duran-te la noche de Tlatelolco, en cuyo desarrollo el juicio final fue masacre, muerte y destrucción.Ante ese teatro de los hechos de diabólica con-sistencia, Elena Poniatowska convoca las vocesde los actores vivos para componer este friso,

este mural mexicano de aliento fónico, esta par-titura del terror, que es la crónica de lo fatal. Laactitud de Elena Poniatowska retoma en su cró-nica el testigo dejado por otro de los grandesartífices del teatro mexicano contemporáneo,Rodolfo Usigli. En El Gesticulador escenifica elargumento de un profesor de historia que seráconfundido con un cabecilla de la revoluciónmexicana que había fallecido durante la con-tienda. Para alcanzar la notoriedad que no hatenido en vida, y también para reavivar los idea-

les de la revolución, el protagonista asumirá lasimulación y aceptará llevar la máscara del difun-to, confundiendo así su personalidad con la delmito heroico. Al final escucharemos el grito desu hijo, que reclamará la victoria de la verdadque ha sido acallada por la farsa del “gesticula-dor”. Este grito del joven está en la base de lacrónica de Elena Poniatowska, porque también

lo estuvo en la actitud beligerante de los mismos jóvenes que reclamaron un cambio drástico no

sólo en la política educativa, sino en la adminis-tración de la justicia a un país que más que go-bernar, gesticulaba trágicamente su gobierno.

La novedad radica ahora en que Poniatows-ka acumula numerosos testimonios fragmenta-rios que exhiben la verdad histórica como uncristal diáfano hecho añicos y diseminado en laconciencia colectiva de esa muchedumbre queexperimentó de manera directa el horror de laauténtica representación. La escritora traza el

linaje de su método y de su género en la tradi-ción de la crónica hispanoamericana, pero desdeuna dimensión novedosa, utilizando el fragmen-to al servicio de la verdad, al menos de una no-ción de la verdad como expresión de la disgre-gación, exhibición de los disjecta membra queconforman cualquier realidad. Las dos seccionesprincipales del conjunto se corresponden condos cortes fundamentales en el tiempo: la prime-ra remite a los sucesos que antecedieron al 2 deoctubre; la segunda se refiere a la misma noche

terrible. Así pues, sus títulos son “Ganar la calle” y“La noche de Tlatelolco”. La crónica se completacon una cronología de los sucesos, objetiva ydetalladamente dispuesta a modo de sumario defechas y datos. En ambas partes, la voz de la au-tora apenas ocupa lugar. Son en total tres párra-fos los que llevan por autoría las siglas de sunombre. El tono de sus textos es diverso, siendoel primero un anticipo del sentimiento de eufo-ria que dominó durante varios meses el ánimode los estudiantes que, según creyeron, podíanhaber modificado el signo de los tiempos y la

determinación de los poderosos. Comienza Po-niatowska con una recreación del grupo huma-no que enarbola deseos, ajenos a la desemboca-dura sangrienta de su júbilo:

“Son muchos. Vienen a pie, vienen riendo. Baja-ron por Melchor Ocampo, la Reforma, Juárez,Cinco de Mayo, muchachos y muchachas estu-

-

8/16/2019 Vicente Cervera, Elena Poniatowska y La Polifonía Nocturna de Tlatelolco

7/9

VICENTE CERVERA SALINAS

- 53 -

diantes que van del brazo en la manifestacióncon la misma alegría con que hace apenas unosdías iban a la feria; jóvenes despreocupados que

no saben que mañana, dentro de dos días, de-ntro de cuatro, estarán allí hinchándose bajo lalluvia, después de una feria en donde el tiro alblanco lo serán ellos” (Poniatowska: 1971, 13).

Y a partir de ese momento, la autora cede suvoz al “testimonio de historia oral” que será suobra, como muy bien reza el subtítulo, y comotambién han glosado los críticos que se hanasomado a su terrible consistencia: “Elena crea-ted a chorus of appalled voices which, combinedwith the official news coming from within thegovernment bureaucracy, gave birth to a decisi-ve book” (Schluesser, 2007: 162).

Este recurso narrativo es muestra cabal deun deseo de hablar por boca de todos, tan caro atodo genio de la escritura, pero en esta ocasióntan oportuno, sincero, necesario y explícito. Lospersonajes encartados son múltiples y de varia-da procedencia y escalafón: principalmente es-tudiantes implicados en los hechos, algunoscabecillas estudiantiles, representantes del Mo-

vimiento Estudiantil Popular (MEP) o del ConsejoNacional de Huelga (CNH), dirigentes de las pro-testas, muchos de ellos encarcelados duranteaños en la prisión de Lecumberrí, y en bastantescasos sujetos de torturas policiales o individuosconvertidos en delatores o, al menos, en sospe-chosos de delación. Junto a este copioso estrato,otras voces proceden de familiares, conocidos oamigos. Extractos de noticias periodísticas, artí-culos de opinión o meras reseñas informativas seintercalan y trenzan entre las voces testimonia-

les. La reproducción de las noticias de los diariosmás importantes del país supone uno de susflancos más críticos, pues la cobardía y la mani-pulación informativa hablan por sí solas sin ne-cesidad de comentarios al margen ni de análisispolíticos añadidos. Como en la famosa películaargentina de Luis Puenzo, la “historia oficial” seirá desmantelando con el acto de revelación, en

el proceso de desenmascaramiento que suponela creación artística; en este caso, el compendiotestimonial de cuanto quiso mantenerse encu-

bierto. Las palabras de los profesores, maestros ointelectuales cercanos a la causa completan lapolifonía y es de justicia señalar que cada párraforecogido vendrá identificado con la persona quelo pronunció o firmó. Los nombres de las perso-nas convocadas suman un porcentaje muy altode desconocidos, entretejiéndose de vez en vezlas voces de grandes escritores o personajes demayor trascendencia en la sociedad mexicana,con algunas citas extrapoladas de títulos centra-les en el canon literario mexicano del XX, entre

los que cabe contar a Carlos Fuentes, CarlosMonsiváis, José Revueltas, Octavio Paz, RosarioCastellanos o José Emilio Pacheco. No duda laautora en integrar testimonios de su biografíaentre la suma de las multitudes. Así, las recon-venciones de su madre a su hermano Jan, estu-diante implicado en los motines, que no moriríaen Tlatelolco, sino unos meses más tarde a causade un accidente automovilístico. En ocasiones,Poniatowska recurre a grabaciones que ha podi-do conseguir, o a la mera reproducción en estilodirecto de palabras escuchadas por testigos pre-

senciales. También se incluyen actas oficialesextraídas de documentación oficial del ejército.La primera sección se cierra con otra alusiónhistórica y teatral al mismo tiempo: los textosque algunos estudiantes presos recopilaron de laya citada crónica Visión de los vencidos, y queserviría para organizar una dramatización entrerejas.

La segunda parte comienza con un poemaescrito ex-profeso por Rosario Castellanos sobre

la matanza de octubre (Poniatowska: 1971, 163-164), al que se suma la segunda intervenciónexplícita de Elena Poniatowska, argumentandola elección del método polifónico como soportey autentificación de la veracidad y amplitud delcaso. El coro de voces que compondrá esta se-gunda parte modula hacia la expresión del apo-teosis depravado que se operó desde las cinco

-

8/16/2019 Vicente Cervera, Elena Poniatowska y La Polifonía Nocturna de Tlatelolco

8/9

ELENA PONIATOWSKA

Y LA POLIFONÍA NOCTURNA DE TLATELOLCO

- 54 -

de la tarde hasta que la noche cayó cruel sobre laplaza de Tlatelolco. Los argumentos se combi-

nan ahora con los gritos y la expectación se so-lapa con la ostentación obscena del terror. Pre-domina la crudeza en la plasmación de los testi-monios, que corroboran sus palabras normal-mente con una prueba de fiabilidad: “Puedocertificarlo, porque yo lo ví”. Las voces son ahorade las personas que vieron, vivieron y padecie-ron Tlatelolco. La violencia anuncia así su pa-roxismo, y el lector se sentirá despiadadamentesacudido por lo inexorable: la verdad de loshechos dispersa en una conjunción aguda de

diversos timbres y entonaciones. El relato de lostestigos, de los vecinos de los edificios de la pla-za, de los apartamentos sitiados, de la genteescondida y atemorizada, de todo un compen-dio de nervio y tensión se entreteje con un saborácido y contiene una energía frenética, un ritmopicado y una aceleración que se precipita sinremedio hacia su desembocadura trágica (Cfr.Poniatowska: 1971, 185 y ss; 207-210). En estosmomentos los relatos adquieren la consistenciade imágenes filmadas con todo lujo de detalle yexpuestas sin pudor ante el público. La crónica

forja su esencia de “collage” de testimonios va-riados y heterogéneos, un coro atronador, unamasa polifónica estridente que lanza su dolor,tras el ahogo y la asfixia, hasta componer demodo natural esa partitura de tensión dodeca-fónica, cuyo único acorde reconocible emanarádel aturdimiento y la agresión.

Y a esta dirección apunta al fin uno de losmáximos logros del testimonio de Poniatowska,al margen de su grandeza como trabajo social y

como ensayo de recomposición de la identidadmexicana, tras la explosión de absurdo y deses-peración que supuso Tlatelolco. Me refiero alhecho de haber conseguido establecer pautascon las secuencias escogidas dentro del abiga-rramiento humano y vocal que la cronista expo-ne. Y es factible hacer visible la extraordinarialabor de montaje y la composición sintáctica que

articula. Hereda Poniatowksa el método compo-sitivo de un autor axial en la literatura mexicana

como es Juan Rulfo. En los cuentos de El llano enllamas recreó en estado puro la violencia de laépoca revolucionaria, con sus traiciones, susrencores y sus poderes de destrucción. Ponia-towska inserta en su crónica un célebre episodiode “Luvina”, aquel episodio del cuento en quelos habitantes de ese pueblo fantasmagóricoreflejan su sordo escepticismo ante la actitud deun gobierno que jamás se ocupó de sus vidas. Yen la novela Pedro Páramo convocó Juan Rulfo alos espectros de Comala, que yacían en sus tum-

bas y féretros, para escuchar de nuevo las voces,los murmullos que compondrían en su yuxtapo-sición la textura polifónica de la novela. Estemétodo, como bien es conocido, permite ras-trear el hilo narrativo de la vida del cacique Pe-dro Páramo, sin recurrir a la exposición lineal y ala ordenación cronológica más evidente. La con- junción de los fragmentos conforma una unidadcompleta donde se vislumbra el sentido y laforma del acontecer. Este mecanismo narrativoparece estar en la base de la crónica de ElenaPoniatowska, de manera tal que su aparente

inconexión contiene una sólida unidad, una ver-dadera conjunción de disyunciones, y otorgauna sutil cohesión al conjunto, ampliando demodo notable su dramatismo radical.

Así pues, en muchas ocasiones los testimo-nios van reconstruyendo parcelas de la historia,que se complementan o se responden, dialoganunos con otros, refutando o confirmando apre-ciaciones. Los juicios más sentenciosos y drásti-cos hallan así un espacio para su flexibilización.

Frente a declaraciones rotundas, las palabras delas gentes, de las personas que participaron dedistinto modo en el contexto activan su inclu-sión para matizar o valorar el grado de veracidadinterno en las manifestaciones. Este signo dialéc-tico es fundamental y obedece a un talento de laautora, así como al de los escritores que, comoJosé Emilio Pacheco, colaboraron en su estable-

-

8/16/2019 Vicente Cervera, Elena Poniatowska y La Polifonía Nocturna de Tlatelolco

9/9

VICENTE CERVERA SALINAS

- 55 -

cimiento. Cabría hablar en este conjunto polifó-nico de un montaje intelectual, al modo de loscineastas soviéticos, siguiendo los postulados

fílmicos de Sergéi Eisenstein. En su concepto delarte fílmico, la labor de síntesis quedaba reser-vada para el momento del montaje de los mate-riales grabados, que sólo mediante una inteli-gente superposición llegaría a producir efectosde contraste agudo u ocasionar estados de re-pulsión y piedad, tendentes finalmente a la ca-tarsis purgativa. Y es tal vez este carácter sana-dor el que prevalezca al cabo de los años en lalectura del libro de Elena Poniatowska, cuandotodavía nos acercamos como lectores a los suce-

sos verídicos.

Pero en este caso, no se trata ya de que losdioses tejen desdichas para que a las futurasgeneraciones no les falte algo que cantar -transformando estéticamente los males y dándo-les de algún modo justificación-, sino que cróni-cas como La noche de Tlatelolco de Elena Ponia-towka convocan lo peor del alma humana en eldevenir de su existencia con el fin de exorcizarlos fantasmas del tiempo y mostrar las heridas y

cicatrices que no deberían volver a producirse, almenos mientras haya lectores que recojan lainformación y cautericen con ellas el dolor. Setrata al fin de un ensayo social, o mejor, un ensa-yo de psicología social, que sirve como catarsispara todo un pueblo, y que habrá de funcionar amodo de escalón para que no sea imposibleascender al reino donde la juventud encarne elentusiasmo creador, y nunca más sea la víctimapropiciatoria que riega las piedras sordas delpoder enajenado.

Y así cabe recrear, cuarenta años más tarde,la lectura de esta crónica contemporánea, deeste ensayo de polifonía enajenada y discordan-te, con el fin de depositar sobre las piedras pre-hispánicas el “manuscrito de Tlatelolco” a modode poema de muerte y resurrección.

BIBLIOGRAFÍA

Henríquez Ureña, Pedro: “El teatro de la Américaespañola en la época colonial”. En Historiogra-fía cultural y literaria de la América hispánica. Madrid, Verbum, 2007 (Ed. Vicente Cervera).

Martí, José: Ensayos y crónicas. Madrid, Cátedra,2004. Ed. José Olivio Jiménez.

Pacheco, José Emilio: Tarde o temprano. Poemas(1958-2000). México, F.C.E., 2002.

Paz, Octavio: El laberinto de la soledad. México,F.C.E., 2000. (Edición conmemorativa. 50 ani-versario). Ed. Enrico Mario Santí.

Poniatowksa, Elena: La noche de Tlatelolco. México,Era, 1971.

Poniatowska, Elena: “Prólogo” a Paz, Octavio: Tiem- po nublado. Barcelona, Bibliotex, 2001.

Schluesser, Michael K.: Elena Poniatowska. An Inti-mate biography. Tucson. University of ArizonaPress, 2007.

VICENTE CERVERA SALINAS

Universidad de Murcia