Vías Pecuarias, caminos de historia

-

Upload

esther-isabel-prada-llorente -

Category

Documents

-

view

215 -

download

0

Transcript of Vías Pecuarias, caminos de historia

-

7/30/2019 Vas Pecuarias, caminos de historia

1/6

Esther Isabel Prada Llorente

Dr. Arquitecto, prof. Urbanstica, Universidad SEK, Segovia

Resumen

Dentro del patrimonio histrico de nuestras comunidades, un pilar bsico lo constitu-an las vas pecuarias como vertebradoras de la economa y pioneras del concepto de titu-laridad pblica de un territorio. Los antecedentes de la prdida de gran parte de este patri-monio cultural se fundamentan, tanto en la histrica conflictividad social en el uso de lasvas pecuarias por agricultores y ganaderos, como en una prdida progresiva de los valo-

res naturales, culturales e histricos albergados en este patrimonio pblico. El marco deuna sociedad rural, que viene transformndose progresivamente con un abandono cons-tante y sin reestructuracin, significa asimismo el cambio hacia una entendimiento urba-no del territorio, del entorno, del paisaje, desarrollado fundamentalmente en los grandesncleos de poblacin . A la hora de actuar en el sentido de su recuperacin sera funda-mental, la identificacin de las vas pecuarias en base a la experiencia de su existencia enel mbito de los trminos municipales, en tanto que unidades jurisdiccionales mnimas aescala territorial y una necesidad de aportarles unos usos e infraestructuras que, garanti-cen la sostenibilidad en el tiempo de este patrimonio. Es fundamental la recopilacin de

informacin histrica, bibliogrfica y oral, y la exhaustiva investigacin para la delimitacinde este dominio pblico. En este sentido, la tesis doctoral de la autora que suscribe y rela-tiva al paisaje agrario de la comarca de Sayago, ofrece un ejemplo del uso tradicional sos-tenible de las servidumbres pecuarias y las consecuencias de intervenciones destructivasque, actuando con una considerable indiferencia respecto a su soporte territorial, contri-buyen a la prdida de este patrimonio.

Descriptores: Servidumbres pecuarias. Medio rural. Propiedad de la tierra. Rotacin decultivos. Antropologa cultural. Paisaje como recurso. Desarrollo sostenible.

______________________________

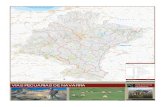

1.- Las servidumbres pecuarias en Sayago:

un paisaje cultural comprendido como sntesis del territorio

La presente comunicacin establece una breve aproximacin al paisaje cultural de lacomarca de Sayago en la frontera con Portugal al SO de la provincia de Zamora, a travsde la informacin relatada para un municipio concreto, Escuadro, en relacin a las servi-dumbres pecuarias que lo atraviesan. stas, constituyen la totalidad de su red camineray los valles comunales entre tierras de labranto, en un equilibrio sostenible entre activi-dad agrcola y pecuaria, proveniente desde poca celta en que los pueblos vacceos y veto-

nes ocuparon dicho mbito geogrfico.El paisaje cultural sayagus, entendido como sntesis del territorio porque se formaliza atravs de las diferentes estructuras que lo integran, viarias, de propiedad de la tierra, de culti-vos, de poblamiento, construidas por el hombre sobre el medio fsico en el que se asienta, tienecomo fundamento creativo la vida y el trabajo de la gente que a lo largo de siglos ha habitado R

E

S

M

E

N

E

S

D

E

C

O

M

U

N

I

C

A

C

I

O

N

E

S

G

R

F

I

C

A

S

VAS PECUARIAS: CAMINOS DE HISTORIA, PERSPECTIVAS PARA UN FUTURO SOSTENIBLE DEL PAISAJE

4 8 1

-

7/30/2019 Vas Pecuarias, caminos de historia

2/6

este territorio, esta zona perifrica y rayana con Portugal que, precisamente por su aislamien-to geogrfico y subdesarrollo demogrfico, ha conservado prcticamente hasta nuestros dasestructuras de su paisaje que nos indican como debi ser el desarrollo de la vida y su hbitat.

Basado en la tesis doctoral de la autora que suscribe: Sayago, evolucin histrica yproyeccin futura de su estructura territorial, en la que se describen con base en las esca-las territorial, urbana y arquitectnica, todos y cada uno de los elementos de formacin deeste paisaje, las servidumbres pecuarias del municipio elegido como ejemplo de aplica-cin en dicho trabajo de investigacin, representa uno de los elementos bsicos para elentendimiento de la escala territorial en el mbito de la unidad jurisdiccional mnima omunicipio. Es en la escala urbana, en el ncleo de poblamiento, donde se encuentra el

origen de la red caminera, dado que es entre la tipologa dispersa de edificaciones y tie-rras de cultivo, donde aparecen los espacios habilitados para el trnsito, ms que de per-sonas, para carros y animales, que se ramifica por el mbito municipal enlazando todoslos poblamientos pertenecientes a Tierra de Sayago.

La casa de labranza o unidad bsica de aprovechamiento agrcola con sus tierras ydependencias especficas tanto para actividades vivideras, de transformacin de produc-tos, como agrarias, tambin refleja en su distribucin, todas aquellas tareas relacionadascon la cabaa ganadera, actividad econmica fundamental de la comarca de Sayago.

2.- La red caminera, estructura bsica de la escala territorial:evolucin en una unidad jurisdiccional mnima

Las vas pecuarias o vas para trnsito de ganado en Sayago, llevan a habilitar espa-cios entre las tierras cultivadas permitiendo la marcha de los rebaos, compaginando larotacin de los cultivos de ao y vez o al tercio, la derrota de mieses y la particin dela hoja con la cabaa ganadera existente, tradicionalmente ovejas merinas, algunaschurras, vacas sayaguesas, cerdos, asnos y en menor medida caballar.

El deslinde de las caadas, caminos pastoriles y servidumbres pecuarias del trminomunicipal elegido como ejemplo de aplicacin, Escuadro, fu acordado por suAyuntamiento con fecha diecisiete de Febrero de 1902. Asimismo, un oficio de la Alcalda

de 1871, ambos certificados en 1927 por D. Jos Lpez y Prez Hernndez, arquelogoy archivero de la Asociacin General de Ganaderos del Reino, describe como tales servi-dumbres todos los caminos del trmino (Archivo del Servicio de Bienes y PatrimonioForestal del Ministerio de Medio Ambiente).

En 1909 se confecciona el primer plano de la red caminera de Escuadro por parte delInstituto Geogrfico y Estadstico, sobre el que posteriormente aparecern las primerasdivisiones catastrales en polgonos, grficos que se denominarn paoletas.

Por otra parte, las praderas de aprovechamiento comunal del pueblo de Escuadro,fueron deslindadas como caadas y descansaderos en 1928, segn consta en el expe-

diente de deslinde del monte Comunal catalogado con el n 62 de los de utilidad pblicade la provincia de Zamora.Muy ligados o prximos a estas vas pecuarias aparecen en el territorio, elementos

arquitectnicos como los chozos o casetas de pastores, construcciones circulares de pie-dra grantica de posible origen celta en cuanto a su tipo de construccin y fuentes con pila,

VAS PECUARIAS: CAMINOS DE HISTORIA, PERSPECTIVAS PARA UN FUTURO SOSTENIBLE DEL PAISAJE

A

C

TA

S

D

E

L

I

C

O

N

GR

E

S

O

N

A

C

ION

A

L

D

E

V

IA

S

P

E

C

U

A

R

IA

S

4 8 2

-

7/30/2019 Vas Pecuarias, caminos de historia

3/6

tambin labradas en piedra grantica como abrevaderos para el ganado. Muchas de estaspilas tambin existen en las casas de los ncleos de poblamiento, son elementos reutiliza-dos, sarcfagos de pocas anteriores encontradas algunas de ellas labrando la tierra.

El estado de los caminos era psimo y su conservacin y construccin dependa enSayago de los trabajos comunales denominados jeras (Informacin oral. J.M.rguedas,1968).

Las faenas comunales o jeras suponan el trabajo de la comunidad para la conserva-cin de los servicios pblicos. El cuidado de los caminos, las fuentes, la buena conserva-cin de las eras, el arreglo del monte, eran trabajo de faena, convocadas por elAyuntamiento correspondiente con la frecuencia considerada por la municipalidad, con-

sistiendo dichas faenas en la compostura de estos servicios, su limpieza y arreglo, con laparticipacin de todos los vecinos aunque con el paso del tiempo cada vez en menornmero, no asistiendo por ejemplo los ms pobres dado que no se beneficiaban de lospastos y de las fuentes, por no tener cabaa ganadera.

Los alcaldes de los municipios no demostraban mayor empeo porque las faenas, faji-nas o jeras se cumplieran: Que clase de rigor debemos emplear contra los vecinos queno acuden a realizar los trabajos que siempre han estado acostumbrados a cumplir parala conservacin de los servicios que slo a ellos beneficia?. Si no asisten a cumplir con esacostumbre no los podemos obligar por la fuerza, puesto que es cosa de ellos. Bastante

tenemos con su resentimiento porque los presionamos para que asistan las fajinas debeneficio comn, como las de la escuela y del bosque. (J.M.rguedas, 1968)El mal estado de los servicios comunales era consecuencia del relajamiento del tradi-

cional entusiasmo del vecino por las faenas, inicindose los reclamos para que elAyuntamiento empezara a ocuparse de ellos en la mayora de los pueblos haca 1960, altiempo de la quionizacin o supresin comunal de la propiedad territorial.

Los puentes envejecen, se desmoronan por los bordes, los muros de las orillas se vie-nen abajo, como si el pueblo no tuviera ya nimo para componerlos, los caminos por loconsiguiente. Se acuerdan de ellos nicamente poco antes de la cosecha; pero no losterraplenan bien, no los arreglan como Dios manda; nicamente cortan las ramas de los

rboles y arbustos que estorban al paso de los carros, el piso queda igual y las pobresvacas sufren arrastrando los carros por sobre huecos y morros (J.M rguedas, 1968).

Comparando el primer plano de la red caminera de 1909 con el M.T.N. E: 1/50.000de 1945, se aprecia que no ha habido modificaciones o cambio de uso en cuanto a la uti-lizacin de dichos caminos, modificacin que s ha existido respecto a la hoja 424 E:1/25.000 realizado en 1987.

El camino de la Acea pierde su uso al desaparecer el objeto por el que exista, laacea ubicada en el Tormes y sumergida bajo el embalse de Almedra. Pierden su usotambin caminos dirigidos a otros ncleos de poblacin, Fresno, Figueruela, Viuela y

Almeida, ubicndose sobre estos dos ltimos la nica carretera, de macadam, que comu-nica Escuadro con los ncleos ms prximos, Viuela y Almeida, desde los aos sesen-ta. De igual forma, caminos que atravesaban el trmino y que servan de enlace entreotras poblaciones, dejan de utilizarse, camino de Almeida a Alfaraz o travesero sealiza-do en el M.T.N. E: 1/25.000 como colada de Alfaraz, camino de Almeida a Viuela, cami- R

E

S

M

E

N

E

S

D

E

C

O

M

U

N

I

C

A

C

I

O

N

E

S

G

R

F

I

C

A

S

VAS PECUARIAS: CAMINOS DE HISTORIA, PERSPECTIVAS PARA UN FUTURO SOSTENIBLE DEL PAISAJE

4 8 3

-

7/30/2019 Vas Pecuarias, caminos de historia

4/6

no de Alfaraz a Fresno, quedando solamente como sendas dentro del trmino municipalen tanto que servidumbres pecuarias en partes de su trazado, dependiendo de la utiliza-cin y aprovechamiento de las tierras de cultivo y pastos prximos a ellos.

Con la venta y parcelacin de una parte de la dehesa de Macadina en 1940, adscritaa la municipalidad del lugar de Escuadro, surgen nuevos trazados incorporndose partede la antigua red caminera reutilizada para la nueva funcin.

La modificacin de todos los caminos, servidumbres pecuarias, que de forma radialparten de un asentamiento, es un proceso que se ha forjando durante los ltimos cin-cuenta aos.

La concentracin agraria perpetrada en el ao 2000, ha supuesto asimismo una inter-

vencin que ha actuado sin tener en cuenta los componentes territoriales que constituyensu propia morfologa, ni cul ha sido su formacin y crecimiento, que ha modificado sus-tancialmente tanto la primitiva estructura viaria, como la parcelacin de las tierras adscri-tas a este trmino, que no ha respetado la lgica del troceamiento ni la delimitacin delcortineo con sus antiqusimas cercas o paredes de piedra, ni gran parte de los caminos yvas pecuarias existentes.

Amn los criterios seguidos para una nueva ordenacin, productividad, adjudicacinttulos de propiedad o parcelaciones de mayor superficie, se deberan tener en cuentaotros factores relativos a las formas de la estructura de un territorio configuradas a lo largo

de siglos, ya que el territorio, no es un territorio a repartir, es un hecho concreto, diverso,especfico e histrico, que genera un paisaje concreto suponiendo ste, uno de los recur-sos econmicos fundamentales para el futuro sostenible del medio rural.

3.- Transcripcin de lo relatado por un informante de Escuadro

en relacin con la actividad ganadera del municipio.

Esta informacin, documenta una actividad relacionada con las servidumbres pecua-rias y los trabajos que conlleva dicha actividad hasta la dcada de los aos setenta y pri-meros ochenta del pasado siglo, fecha en que comienzan a desaparecer dichos trabajosen la comarca de Sayago y en el municipio concreto de Escuadro, cuyo poblamiento cons-

ta actualmente de unos treinta vecinos.En Fuente la Laguna haba un camino que iba de Almeida a Alfaraz, camino

Travesero, de unos 12 a14 metros de anchura, por el que pasaba ganado de afuera no

de los vecinos. Al borde de este camino se situaba la cortina denominada zamorana

que serva de descansadero para las personas y ganados que por ese camino atravesa-

ban el trmino. El resto de caminos era para las gentes y ganados del municipio con el

ancho de un carro o carro y medio aproximadamente, los denominados caminos veci-

nales, todos ellos servidumbres pecuarias. Los ganados con los que se trabajaba, convi-

van y abastecan a los vecinos del municipio, vacas, ovejas, cerdos y burros. El camino

Figueruela por ejemplo, por l iban sobre todo, vacas, que iban al Bardal a comer todoel da y por la tarde de vuelta. Este camino estaba todo hundido por el paso de los ani-

males, quedando barrancos en las paredes de los bordes hasta un metro y medio de

altura por debajo de ellas. Se supone que al principio el camino estaba enrasado pero con

el paso de los aos y los animales, se haba hecho ese hoyo tan profundo. El camino

VAS PECUARIAS: CAMINOS DE HISTORIA, PERSPECTIVAS PARA UN FUTURO SOSTENIBLE DEL PAISAJE

A

C

TA

S

D

E

L

I

C

O

N

GR

E

S

O

N

A

C

ION

A

L

D

E

V

IA

S

P

E

C

U

A

R

IA

S

4 8 4

-

7/30/2019 Vas Pecuarias, caminos de historia

5/6

Macadina y el camino de la Perrillera para las ovejas.

El da 13 de Junio, da de san Antonio, se esquilaban las ovejas, todas en un da para

evitar que estuviesen ms tiempo sin comer. Todas las ovejas del pueblo estaban juntas, a

cargo de tres pastores, cada uno con su zagal. Uno de ellos y un zagal, cuidaban las de unos

vecinos, otros dos pastores y dos zagales, las del resto que tenan parte en la dehesa...

Las primeras, pastaban solamente en los comunales del trmino, las segundas, tanto

en esas tierras como en la dehesa. Todas ellas iban de agostadero a Tierra del Vino

durante cinco meses, de Julio a Noviembre, hasta que coman la hoja de la via, a su vuel-

ta, las ovejas paran.

Las ovejas que estaban al cargo de un pastor, una peara, estaba compuesta por

cinco atajos cada uno de ellos con unas cien ovejas, formaban un total de unas quinien-tas ovejas. Las que estaban al cargo de dos patores suponan veinte atajos, cada uno de

los veinte que compr la dehesa, organizados en dos pearas, con un total unas dos mil

ovejas.

El da del esquileo, se juntaban todas ellas en un corral del Barrero. Cada vecino

separaba las suyas, llevndoselas a su casa y metindolas juntas en un comedero,

pajar, o lugar cerrado y oscuro en torno al corral para que sudaran. Una a una se saca-

ban a la carretera o tenada, a la sombra, para realizar el esquileo. No se poda hacer

al sol, porque la lana se secaba y pesaba menos. Se realizaba con tijeras empezando por

las patas delanteras, cuello, lomo, tripa y por ltimo las patas traseras.La lana esquilada se avellonaba, se haca el velln, enrollando la de una oveja,

tena aproximadamente 4 Kg. de peso. Esta lana se guardaba en un sitio oscuro y seco,

apelmazndola, ponindola piedras encima, hasta que llegaban los laneros que aqu

venan de Ledesma, en Salamanca.

De colores blanca y merina, que casi todas las ovejas lo eran, menos algunas chu-

rras, algnvelln se dejaba en la casa para hilar su lana, lo hacan las mujeres, ellas

tenan que lavarla y tratarla para poder tejer a lo largo del ao, calcetines, bufandas, jer-

seys y guantes, las mantas se hacan en los batanes.

La forma de compaginar la actividad agraria y pecuaria se produca a travs de la orga-nizacin comunal del trabajo y la tierra.

Primero pastan en los valles las vacas y despus, las ovejas, porque las primeras no

lo hacen por aquellos lugares por donde han pasado estas ltimas. A primeros de Mayo

se soltaba la hoja para las vacas en aquellos valles situados en los panes o tierras

sembradas, mientras que en los valles y tierras del barbecho estaban las ovejas.

Los valles de la hoja sembrada o panes eran pastados durante quince das aproxi-

madamente pasados los cuales, se guardaba. A finales del mismo mes de Mayo, se sol-

taban los valles otra vez ms para las vacas con la misma duracin de tiempo para el pasto.Finalizada la siega en el mes de Julio se soltaba la espiga el espigadero-, para toda

la cabaa ganadera del municipio y esta vez en todo el trmino, es decir, en las dos

hojas, panes y barbecho hasta la llegada de la siembra en el mes de Octubre, en la

hoja correspondiente de ese ao es decir, en el anterior barbecho. R

E

S

M

E

N

E

S

D

E

C

O

M

U

N

I

C

A

C

I

O

N

E

S

G

R

F

I

C

A

S

VAS PECUARIAS: CAMINOS DE HISTORIA, PERSPECTIVAS PARA UN FUTURO SOSTENIBLE DEL PAISAJE

4 8 5

-

7/30/2019 Vas Pecuarias, caminos de historia

6/6

Bibliografa

RGUEDAS, J.M (1987). Las comunidades de Espaa y del Per, Per. Primera edi-cin 1968. Universidad Mayor de San Marcos. Ed.: Ediciones Cultura Hispnica, Institutode Cooperacin Iberoamericana y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacin.

COSTA, J. (1915). Colectivismo agrario en Espaa. Biblioteca Costa. Madrid.MADOZ, P. (1845-1850). Diccionario Geogrfico-Estadstico-Histrico de Espaa y sus

posesiones en ultramar, vol. Zamora. Reproduccin facsmil parcial. Madrid. D.G.E.H deCastilla y Len. Vol. Zamora. Ed. mbito. Valladolid. 1984

MANGAS NAVAS, J. M. (1992). Vas pecuarias. Instituto Nacional para la conservacin

de la Naturaleza.SNCHEZ GMEZ, L.A. (1992). Sayago. Ganadera y comunalismo agropastoril.

Zamora. Caja Espaa.___ (1993). Las dehesas de Sayago. Explotacin, trabajo y estructura social. Zamora.

Caja Espaa.

VAS PECUARIAS: CAMINOS DE HISTORIA, PERSPECTIVAS PARA UN FUTURO SOSTENIBLE DEL PAISAJE

A

C

TA

S

D

E

L

I

C

O

N

GR

E

S

O

N

A

C

ION

A

L

D

E

V

IA

S

P

E

C

U

A

R

IA

S

4 8 6