Roberto Segre Identidadolvidada

-

Upload

rafa-lajpop-abac -

Category

Documents

-

view

221 -

download

0

description

Transcript of Roberto Segre Identidadolvidada

-

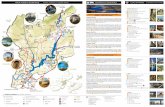

EN BUSCA DE LA IDENTIDAD OLVIDADARoberto Segre

CUBA

IAT EDITORIAL ON LINE MARZO 2014

-

IAT EDITORIAL ON LINE

2

Revisando documentos, encontr este texto escrito en 1990 por Roberto Segre (QEPD) que me parece menester documen-tar para las futuras generaciones. Sus preclaras afirmaciones sern siempre un referente, an cuando podamos no com-partir su posicin ideolgica. Sus anlisis fueron siempre un aporte al pensamiento latinoamericano.San Jos, marzo 2014

-

INSTITUTO DE ARQUITECTURA TROPICAL

3

Desde comienzos del siglo los arquitectos latino-americanos han debatido intensamente sobre la identidad cultural ambiental. Primero intentaron defender el uso de los cdigos acadmicos como indispensable respuesta a la modernizacin de las ciudades capitales. Luego, al cuestionar el re-pertorio Beaux Arts, durante un par de dcadas, los Congresos Panamericanos de Arquitectos, la polmica gir en torno al rescate de los lenguajes nacionales: el neocolonial, el neoinca, el neomaya o el neoazteca 1. En los aos 30 hizo irrupcin el Mo-vimiento Moderno: en Mxico el funcionalismo se convirti en el repertorio formal y espacial idneo para resolver los agudos problemas de los estratos ms necesitados de la poblacin. El debate esttico qued relegado frente a los factores econmicos, sociales y tecnolgicos 2.

A partir de la segunda posguerra se produce una toma de conciencia de las contradicciones existentes en Amrica Latina, as los congresos regionales afrontaron, adems del lenguaje ar-quitectnico, el tema de la planificacin urbana y territorial. Particular significacin tuvo el VII Congre-so de la UIA celebrado en la Habana en 1963, que abri el intercambio de ideas hacia los pases del Tercer Mundo y decant sus postulados esenciales en la difundida proclama de Fernando Salinas: La arquitectura revolucionaria del Tercer Mundo3. Vinculados a esta orientacin se mantuvieron algunos de los principales eventos realizados en la dcada del setenta, con un intermedio idealista y evasivo hacia abstractas generalizaciones: la Carta de Machu Pichu, formulada en Per, en 1977 4.

La dcada del ochenta fue prolfica en encuentros nacionales y regionales. En diversos pases del continente y El Caribe se iniciaron las Bienales de Arquitectura. Entre stas sobresalen las organizadas por Jorge Glusberg en Buenos Aires, cuyos objetivos - ms que clarificar la situacin de la arquitectura argentina-, se propusieron trasladar al Cono Sur el star system del mundo desarrollado. Los cuatro Seminarios de Arquitectura Latinoamericana (SAL), celebrados a partir de 1985 sirvieron para aglutinar a tericos y diseadores en torno al tema persis-tente de la identidad cultural de la arquitectura. En este camino se propician los intercambios regio-nales en el Caribe y Centroamrica, con los encuen-tros que abren la dcada del noventa, realizados en Repblica Dominicana, Martinica y Costa Rica.

Sin embargo, no existe an una visin suficiente-mente dialctica y abarcadora de las perspectivas de una arquitectura latinoamericana, cuyos conteni-dos coincidan con las necesidades y aspiraciones materiales y culturales de la sociedad en su conjun-to. Enumeremos algunos puntos que definen las limitaciones de los planteamientos elaborados por los crticos que han participado en estos eventos:

1. La escasa significacin otorgada al debate sobre la estructura socioeconmica que predomina en la mayor parte de los pases de la regin - concebida como sistema de circunstancias generales -, que determinan las posibilidades concretas de acccin en los niveles del diseo ambiental.

2. Un enfoque del diseo que privilegia los aspec-tos formales y espaciales sobre la metodologa del proyecto y los fundamentos tecnolgicos referidos a sus relaciones contextuales, geogrficas o ecolgi-cas. Es la primaca del espritu del lugar, enuncia-do por Enrique Browne5.

3. La excesiva promocin de creadores autnomos convertidos en figuras paradigmticas de la arqui-tectura latinoamericana - consagrados con el pre-mio Arquitecto de Amrica, homlogo al originario Pritzker de Nueva York- , aislados de los movimien-tos que los condicionaron y permitieron su existen-cia y desarrollo. Resultan incontrovertidos: Oscar Niemeyer, Rogelio Salmona, Luis Barragn, Clorindo Testa o Eladio Dieste. En el listado de los Maestros consagrados, nunca fue incluido un arquitecto anti-llano o centroamericano 6.

4. La primaca otorgada al repertorio de la arquitec-tura popular del perodo colonial, contrapuesta a la subvaloracin de los lenguajes forjados a partir del siglo XIX 7, como fuente de inspiracin del reperto-rio vernacular o regional8, de clara ascendencia folklrica, pintoresquista y romntica.

5. La valorizacin de las tecnologas denominadas apropiadas por Cristin Fernndez Cox 9 - o sea, los sistemas soft que el mundo desarrolllado reser-va para los pases subdesarrollados-, en las cuales se emplean los materiales naturales locales- madera, bamb, ladrillo, piedra- , y de tcnicas de construc-cin realizadas por los usuarios10.

6. Respaldar la accin constructiva individual del

-

IAT EDITORIAL ON LINE

4

habitat - o de pequeos grupos comunitarios- y cuestionar la iniciativa estatal- el Estado definido por Octavio Paz como el Ogro filantrpico, negan-do su representatividad de una voluntad colectiva planificada, que intenta definir una jerarqua de funciones a resolver sobre el territorio 11.

7. El cuestionamiento a la apropiacin de las ma-nifestaciones de la cultura moderna universal como articulacin dialctica entre el mundo desarrollado y el Tercer Mundo, a partir de la inevitable inter-relacin tecnolgica y cultural 12.

8. La negacin de la existencia real de las estruc-turas formales y espaciales que correponden al proceso de metropolizacin, caracterstico de las principales capitales de la regin, y el respaldo a los asentamientos promovidos por el utopismo comu-nitario 13.

A medida que se acerca el nmero mgico del ao 2000, resulta imperativo prever la perspectiva de los pases en vas de desarrollo en el prximo milenio. Si en la dcada de los cincuenta las esperanzas del Sur eran promisorias, - coincidan con la euforia libertaria de los pases de Asia y Africa y la toma de conciencia nacional del continente latinoamerica-no-, los noventa resultan sombros y poco alenta-dores. El llamado mundo joven, destinado a surgir como una fuerza transformadora de la civilizacin occidental - que se haba consumido en dos guerras fraticidas mundiales-, tuvo su crisis de crecimiento: le fue imposible superar las contradicciones inter-nas agudizadas por la dependencia y la explotacin del primer mundo, que lastraron toda posibilidad de despuegue econmico y de superacin del sub-desarrollo.

La dinmica actual de la historia est regida por el Norte, sea por el sistema poltico socialista o capitalista. Seguimos marginados en la periferia, alejados de los centros de decisin. Esta dcada se inicia con eventos culturales que se celebran en el Viejo Mundo: el Mundial de Futbol en Italia; las Olimpadas y la Exposicin Internacional por el Quinto Centenario del Descubrimiento de Amri-ca, en Espaa. Fue una concesin el estar presente en el Bicentenario de la Revolucin Francesa, en la exposicin Les musiciens de la terre, clara reapro-piacin del ancestral primitivismo an vigente en los bordes de la sociedad contempornea por la cultura europea 14.

Se vive un momento sumamente complejo de la historia universal. El arrogante avance del capita-lismo tardo - que uno de sus idelogos actuales, Francis Fukuyama define como la etapa final de la evolucin de la sociedad civil 15- , y la fragmentacin del mundo socialista, abren el interrogante sobre el presente y el futuro de los pases de la regin. En Cuba se reafirma la construccin del socialismo. En el resto del Tercer Mundo, las alternativas oscilan entre este camino y el sometimiento a los impera-tivos del Banco Mundial y las exigencias planteadas por el pago de la Deuda Externa, nefasto cordn umbilical que mantienen los pases subdesarrolla-dos con las potencias industrializadas.

La incgnita radica dnde ubicarse en la nueva co-rrelacin de fuerzas sociales, econmicas, y polti-cas. El sistema socialista representaba una perspec-tiva de avance hacia el futuro como salida a la po-breza y la hambruna que domina el mundo actual; ahora su consolidacin se ha detenido moment-neamente. La progresiva integracin del capitalismo mundial -el eje Japn-Estados Unidos-, fortalecida por la participacin de los pases de Europa cen-tral, no significar el incremento de la ayuda a los pases necesitados de Asia, Africa o Amrica Latina. De all la imperiosa necesidad de llevar a cabo la integracin Sur-Sur para contraponerse a la ya en marcha Norte-Norte. En un mundo cada vez mas empequeecido por la disminucin de los recursos naturales, el deterioro ecolgico y la universa-lizacin de la tecnologa, resultara anacrnica la introversin nacionalista o la alternativa de con-vertirnos en minsculos Robinson Crusoe. Ms que nunca se hace indispensable la integracin regional, la suma de las fuerzas existentes y posibles, el in-tercambio y la colaboracin. El nico camino vlido en Amrica Latina es el sealado en la premonicin bolivariana16.

A partir de los cuestionamientos planteados y de la presente realidad histrica, se hace indispensable definir los factores que permiten alcanzar la identi-dad cultural ambiental de nuestra regin.

ARQUITECTURA Y SOCIEDAD

Resulta irreal el discurso cultural sobre la arquitec-tura y el urbanismo a partir de parmetros fijados por el capitalismo dependiente. La carencia de con-trol social sobre los recursos y sobre la propiedad de

-

INSTITUTO DE ARQUITECTURA TROPICAL

5

la tierra, la inexistencia de un plan integral de accin en el espacio urbano, la tergiversacin de las prio-ridades funcionales de sociedad y el libre arbitrio de la iniciativa privada con mviles especulativos - o de los usuarios de escasos recursos que definen su propio hbitat-, reducen la produccin arquitectni-ca estticamente cualificada, a puntuales manifesta-ciones de restringida incidencia sobre la comunidad global.

LA TECNOLOgA DIALCTICA

Sustituir el concepto tecnologa apropiada por el ms integrativo de tecnologa dialctica, que comprenda todas las posibilidades de recursos ma-teriales existentes en un pas. La alta tecnologa, en la medida en que se integra al proceso interno de avances cientficos y tcnicos de la sociedad, debe formar parte de las posibles alternativas cosntructi-vas. Los pases que poseen una base industrial - Ar-gentina, Brasil, Mxico, Venezuela o Cuba-, pueden aplicar sus potencialidades en la concrecin del ambiente urbano. Paralelamente a la guadua, el barro o el ladrillo, tambin es vlido el empleo del acero, del aluminio, las cscaras de hormign arma-do, o el uso de componentes prefabricados, como lo hacen Fruto Vivas, Joao Filgueiras Lima, Eladio Dieste, Joan Vill o Fernando Salinas.

EL DISEADOR COMO OPERADOR CULTURAL

Definir al diseador como un operador cultural sig-nifica dilatar su accin en mltiples niveles y no slo en el eje lineal restringido de proyectista-construc-tor. Al producirse la formacin masiva de profesio-nales, el talento, la creatividad de las nuevas gene-raciones debe ser canalizado por la sociedad hacia las diferentes escalas del diseo ambiental. Pero al mismo tiempo, es necesario lograr una integracin con los estratos sociales y culturales de los usua-rios que permitan el manejo de cdigos formales y espaciales acordes con los valores y significados que posee cada grupo comunitario. As como existe en algunos pases el mdico de barrio - en Cuba es el mdico de la familia-, tambin es indispensable el arquitecto de barrio, que trabaje en estrecho con-tacto con los usuarios para mejorar la calidad estti-ca del ambiente cotidiano. Por ltimo, no es menor la importancia que posee el trabajo de promocin de la cultura del diseo- tan relegada en nuestros pases, frente a la primaca de las artes plsticas o

la literatura- difundida a travs de los medios de co-municacin masivos y como parte de la formacin artstica de la sociedad.

FUNCION, FORMA Y SOCIEDAD

La configuracin del ambiente implica la creacin de los contenedores de las necesidades bsicas de la sociedad en su desarrollo histrico. O sea, que a partir de premisas cientficas - por ejemplo en el Caribe, el control climtico o solar-, se establecen los factores que definen su especificidad, desde la ecologa hasta la escala de accin individual. No existen estereotipos de funciones ni actividades comunitarias permanentes e inmutables, en un contexto donde la imagen de lo transitorio es el signo de lo caribeo. En algunos casos perduran algunas constantes - por ejemplo, los tradicionales mercados antillanos-, pero cambia su significacin y el sistema de relaciones que se establecen con otras funciones urbanas. En el mundo insular, no sola-mente es indispensable aproximar la distancia que separa el hbitat de pobres y ricos, sino tambin las tipologas que definen las estructuras funcionales para los usuarios externos y el ambiente cotidiano de la mayora de la poblacin. Debe rechazarse elfloklorismo, el vernacular turstico, el colonial hollywoodiense, el exotismo orientalista para con-formar el mundo inslito y sofisticado que pretend-en encontrar en nuestras tierras los visistantes del mundo desarrollado.

LA REINTEgRACION DE LAS EXPERIENCIAS ESTETICAS

Caducada la vigencia de los grandes sistemas histricos universales, tambin ha hecho crisis la imagen coherente y homognea del ambiente. La unidad lograda por el clasicismo, el eclecticismo y posteriormenet buscada por el Movimiento Moder-no, carece en el presente de sustento real. La forma de la ciudad expresa el conglomerado de grupos sociales y de niveles culturales, interrelacionados o segregados entre s. All coexiste y se entrelaza el saber profesional y las tradiciones populares.

Con pocas excepciones, el contexto fsico latino-americano est configurado en parte por la unidad del lenguaje del perodo colonial, pero funda-mentalmente por la superposicin de corrientes estilsticas, en correspondencia con los aluviones

-

IAT EDITORIAL ON LINE

6

inmigratorios de mltiples razas y nacionalidades. En el Caribe se entremezclan el universo clsico, las manifestaciones vernaculares de origen rural y la funcionalidad de las estructuras productivas. Por lo tanto, es inexistente un eje figurativo prioritario. La lectura y reintegracin de estos fragmentos, recu-perados a travs de la memoria histrica y las con-cepciones formales y espaciales que se identifican con la modernidad actual - lase postmodernismo, alta tecnologa o deconstructivismo-, establecen el nuevo marco esttico, cuya validez debe eludir toda nmesis o reiteracin historicista tanto interna como externa.

AMBIENTE VIDA Y CULTURA

La arquitectura es la sntesis de la cultura contem-pornea de cada pueblo. Las formas y espacios que nos rodean conforman nuevas percepciones, hbitos, comportamiento y aspiraciones. El con-texto artificial creado a travs de la historia cir-cunscribe perennemente el ciclo vital de cada uno de nosotros. Buscamos en ella la proteccin y lo inesperado; lo familiar y lo inslito. En el hacer cotidiano est presente la lgica de las funciones pero tambin la expresividad de los sentimientos. Aspiramos al constante enriquecimiento creador de las experiencias vitales de los miembros de la comu-nidad en el contacto con la naturaleza y el espacio construido. Amrica Latina y el Caribe poseen su propia identidad cultural reconocida en la msica, la literatura, el cine, el teatro, las artes plsticas. Por lo tanto, el desafo es crear el ambiente cultural-mente significativo que la resuma y la proyecte en la dimensin universal.

LA CONSTRUCCION DE LA IDENTIDAD

Se insiste reiteradamente en la necesidad de crear en Latinoamrica, una modernidad apropiada. En el universo integrador en que vivimos, no re-sulta fcil la diferenciacin entre lo propio y lo ajeno. No debemos marginarnos de la dinmica de la vanguardia cultural progresista, provenga del capitalismo o del socialismo, del primer o tercer mundo. Resulta contradictorio el apego a esquemas tradicionales en la configuracin del ambiente y el consumo cotidiano de las manifestaciones avan-zadas del cine, la televisin, los videos, la radio, la prensa. Por una parte, se utilizan cotidianamente los objetos tecnolgicos ms sofisticados, por otra se persiste en el rescate de la cabaa vitruviana o de las estticas formas vernaculares. La verdadera identidad se logra, entonces, cuando el talento y la inventiva de los diseadores locales decantan la multiplicidad de indicaciones universales pre-existentes y materializan las soluciones inditas que la sociedad necesita. La identidad cultural nacional implica transformacin y renovacin de la calidad de la vida; es la referencia de la sociedad a su propia historia para forjar su futuro creador, en el cual las infinitas bellezas posibles estarn al alcance de todos los miembros de la comunidad.

C. Dr Arq. Roberto SegreFacultad de Arquitectura ISPJAE La Habana, CubaJunio, 1990

-

INSTITUTO DE ARQUITECTURA TROPICAL

7

CITAS

1. Ramn Gutirrez. Arquitectura y Urbanismo en Iberoamrica, Ediciones Ctedra, Madrid, 1983, pg. 550. 2. Rafael Lpez Rangel. La modernidad arquitectnica mexicana. Antecedentes y Vanguardias, 1900-1940, Universidad Autnoma Metropolitana, Azcapotzalco, Mxico, 1989, pg. 185. 3. Fernando Salinas. La arquitectura revolucionaria del Tercer Mun-do, Roberto Segre y Fernando Salinas, Ensayos sobre arquitectura e ideologa en Cuba revolucionaria, Universidad de la Habana, La Habana, 1970, pg.15.4. Jorge Ramos. El debate terico de la arquitectura latinoamericana en los congresos internacionales, en Roberto Segre y Rafael Lpez Rangel, Ambiente y Sociedad en Amrica Latina contempornea, Casa de Las Amricas, La Habana, 1985, pg. 171.5. Enrique Browne. La evolucin de la arquitectura contempornea en Amrica Latina, Ediciones de la Escuela de Arquitectura, Pontificia Universidad Catlica de Chile, Santiago de Chile, 1987.6. Es la orientacin seguida por la coleccin SomoSur, publicada por la Universidad de los Andes de Bogot, en los 5 tomos editados sobre: Eladio Dieste, Carlos Mijares, Alvaro Ortega, Juvenal Baracco y Luis Barragn.7. Ramn Gutirrez. Transculturacin, rupturas y persistencias en la identidad arquitectnica americana, en SUMMA 251, Buenos Aires, Julio 1988, pg.46.8. Kenneth Frampton. Lugar, forma e identidad: hacia una teora del regionalismo crtico, en Antonio Toca (ed.), Nueva Arquitectura en Amrica Latina: presente y futuro, G. Gili, Mxico, 1990, pg.9.9. Cristin Fernndez Cox. Hacia una modernidad apropiada: obstculos y tareas internas, en Antonio Toca (ed.), Nueva Arquitec-tura en Amrica Latina: presente y futuro, G.Gili, Mxico, 1990, pg. 71.10. Carlos gonzlez Lobo. Por una arquitectura apropiada y apro-piable, en Antonio Toca (ed.), Nueva Arquitectura en Amrica Latina: presente y futuro, g. gili, Mxico, 1990, pg. 114.11. Enrique Browne. Otra arquitectura en Amrica Latina, G.Gili, Mxico, 1988, pg.57.12. Alberto Petrina. En camino, en SUMMA # 257/8, Buenos Aires, enero/febrero 1989, pg. 71.13. Enrique Browne. Otra arquitectura en Amrica Latina, G.Gili, Mxico, 1988, pg. 149.14. Juan Antonio Ramrez. El ocaso de los magos. Arte primitivo para un bicentenario, en Arquitectura Viva, # 8, Madrid, octubre 1989, pg. 36.15. Francis Fukuyama. Debate sobre el fin de la historia, en Faccetas #89, 3/1990, U.S. Information Agency, Washington, pg. 8.16. Fidel Castro. La deuda externa. Seleccin temtica, febrero septiembre 1985, Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 1985.

-

IAT EDITORIAL ON LINE

8

-

INSTITUTO DE ARQUITECTURA TROPICAL

9