MANEJO DE FAUNA SILVESTRE EN AMÉRICA...

Transcript of MANEJO DE FAUNA SILVESTRE EN AMÉRICA...

-

MANEJO DE FAUNA SILVESTREEN AMRICA LATINAMEMORIAS DEL X CONGRESO INTERNACIONAL DE FAUNA SILVESTRE EN AMRICA LATINA SALTA, ARGENTINA, 14 A 18 DE MAYO, 2012

EDITADO POR TULA FANG, MICHAEL VALQUI Y RICHARD BODMER.

-

Presentacin

En esta compilacin se presentan algunas de las contribuciones para el X-CIMFAUNA, realizado en mayo de 2012 en Salta, Argentina y organizado por el Instituto de Recursos Naturales y Ecodesarrollo de la Universidad de Salta. Todos los artculos tambin estn online, en el sitio web www.comfauna.org. Sin embargo, consideramos conveniente juntar todas los artculos en una sola publicacin en formato PDF que pueda ser descargada como las memorias de este congreso.

Han pasado ms de 20 aos desde que se organiz el Primer Congreso Internacional sobre Manejo de Fauna en la Amazona en Belem do Par, Brasil en 1992. Desde ese entonces, en total han habido 10 de estos congresos que congregan a profesionales, investigadores, estudiantes as como usuarios de la fauna silvestre inicialmente centrados en la Amazona. En las ltimas versiones los congresos han incorporado contribuciones de otros biomas de Amrica Latina. As mismo se ha adoptado el nombre de CIMFAUNA, Congreso Internacional sobre Manejo de Fauna Silvestre en Amrica Latina.

Si bien el nfasis siempre ha sido sobre mamferos neotropicales de inters para el ser humano, siempre se han recibido contribuciones sobre otros vertebrados e incluso invertebrados. Los temas se han ido diversificando y en el X-CIMFAUNA se incluyen temas directamente relacionados con la conservacin y el manejo, pero tambin con el uso y la conservacin ex-situ.

Esperamos que esta compilacin contribuya con la difusin de investigacin cientfica sobre fauna silvestre, sus problemas y sus usos en Amrica Latina, temas para los cuales en la regin slo existen publicaciones aisladas y no existen muchas revistas especializadas.

Esperamos tambin que el xito se repita en el XI-CIMFAUNA que se llevar a cabo en Trinidad y Tobago en agosto de 2014.

Tula Fang, Michael Valqui y Richard Bodmer

-

Agradecimientos

Agradecemos a las siguientes instituciones: Gordon and Betty Moore Foundation, FundAmazonia y WCS as como a la Dra. Avecita Chicchn y la Dra. Kirsten Silvius, cuyo apoyo fue clave para la elaboracin de este documento. As mismo extendemos nuestras felicitaciones y agradecimientos a los organizadores del congreso Salta (2012) XCIMFAUNA, principalmente al Dr. Sergio Mosa del Instituto de Recursos Naturales y Ecodesarrollo de la Universidad de Salta. Por su colaboracin en la edicin de algunos artculos le damos las gracias al Sub-Comit de Revisores y Editores de COMFAUNA (Comunidad de Manejo de Fauna Silvestre para Amrica Latina), sobre todo a las siguientes personas: Dr. Oscar Villarreal, Dr. Laury Cullen, Bilogo MSc. Pablo Puertas, Dr. Pedro Mayor y al Dr. Francisco Ramn Barbarn. Un agradecimiento especial al Bilogo MSc. Alejandro Melndez Herrada de la UAM (Mxico).

Tambin agradecemos a Daniel Segura y Roco Sotomayor por el diseo de la pgina web COMFAUNA y la diagramacin del presente documento. Finalmente nuestro agradecimiento para el Bilogo Miguel Antnez por conversin y la diagramacin de los artculos en versin electrnica (PDFs).

-

Indice

1.Conservacin y manejo de mamferos

Datospreliminaresdelamastofauna presente en la Reserva Ecolgica de Uso MltipleSerranas del Zapla, Palpal, Provincia de Jujuy, Argentina

RelevamientoinicialdefaunaenlacuencadelarroyoOlacapato

Comportamientodemonosaulladoresnegrosydorados

Registrosdeocurrenciadelosoandino

UsodehbitatdeMazama

Conservacinymanejodelvenadocolablanca

Usodelhbitatdelvenadoburaydelbovinodomstico

Evaluacindelimpactodelafragmentacindelhbitatylacacerasobrelaabundanciadelvenadotemazate

PercepcinsobremurcilagosurbanosysumanejoenSanFernando

Monitoramientodecolongiasdoencaseimpactossofridospelosquirpteros

Riesgospotencialesyrealesdelconfinamientodemurcilagos

2. Conservacin y manejo de reptiles, anfibios y peces

SerpientesdelareservadeBisfera

Usodelastortugasmarinas

Introduccindeespeciescticas

Evaluacincomercialdeventadepescadofresco

3. Uso sostenible de recursos de fauna silvestre

Explotacindehimenpteros

UsodelafaunaenlaprepunadelaprovinciadeSalta

4. Herramientas y mtodos para conservacin y el manejo de fauna silvestre

Comparacinentredosmtodosdeestimacindeedaddelvenadodecolablanca

Identificacindemamfersilvestresyconfirmaciondesupresencia

Usodeactmetroparacaracteriza patrones de actividad - reposo

Establishingawildlifeproductionsystem

ProgramademonitoreodelabiodiversidadenCamisea

Laobservacindeavescomoestrategia de educacin ambiental

ElProgramadelaUniversidaddefloridaparaconservacinyelDesarrolloTropical

-

1.Conservacin y manejo de mamferos

-

Comunidad de Manejo de Fauna Silvestre (COMFAUNA)

Memorias del X Congreso Internacional de Fauna Silvestre de Amrica Latina, Salta, Argentina 2012

Datos preliminares de la mastofauna presente en la Reserva Ecolgica de Uso Mltiple Serranas del Zapla, Palpal, Provincia de Jujuy,

Argentina

V. Mamani1, Y. Valdez Lozano1,2, M. Burgos1, L. Sotar1,2, C. Sotar1.3, C. Soruco1,2, M. Portal1,2,3 MF1,2,3 y N. Quiroga1

RESUMEN

La Reserva Ecolgica de Uso Mltiple Serranas de Zapla (REUM Serranas del Zapla), fue creada en el ao 2003 por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Palpal, Ordenanza N 756, con el objeto de lograr un modelo donde la conservacin y el desarrollo sustentable sean compatibles.

Se encuentra ubicada al Sureste de la Provincia de Jujuy, con una extensin de 37.139 ha, el sector Norte de la misma se encuentra dentro de la Reserva de Bisfera de Yungas, a la vez pertenece a la cuenca Binacional del Ro Bermejo y es una zona AICA (rea de Importancia para la Conservacin de Aves). Los pisos ecolgicos que presenta corresponden a Selva Montana y Bosque Montano, de la Provincia Fitogeogrfica de las Yungas. Gran parte del dominio es privado, donde el municipio y sus pobladores buscan generar una estrategia de conservacin. La actividad predominante es la ganadera, la cra de aves de corral, la explotacin forestal y el turismo como una alternativa econmica.

Son pocos los estudios sobre la masto fauna presentes en la reserva, en consecuencia los datos siguen siendo incipientes. Con el propsito de complementar la informacin existente, en este trabajo se presenta un avance del inventario de la masto fauna de la REUM Serranas del Zapla.

Se procedi a realizar encuestas a las personas que residen en la reserva junto a la bsqueda bibliogrfica de trabajos realizados, obtenindose un total de 9 rdenes, 20 familias y 49 especies. Las especies ms frecuentes fueron: Didelphis crassicaudata, Cebus apella, Pseudalopex griseus, Tayassu pecari, Mazama gouazoubira, Mazama americana, Galea musteloides, Puma concolor.

Adems se contina aplicando mtodos directos e indirectos como la activacin de huelleros, colocacin de redes de nieblas y lneas de transectas. El presente estudio ser lnea base para futuros trabajos, manejo y conservacin de la masto fauna en el rea protegida.

1 Asociacin BIOXUY, [email protected] 2 Licenciatura en Ciencias Biolgicas, Facultad de Ciencias Agrarias-UNJu 3 Profesorado de Biologa, Instituto de Formacin Docente Continuo N 5, Jujuy

INTRODUCCIN

La Reserva Ecolgica de Uso Mltiple Serranas del Zapla fue creada por el Municipio de Palpal, Ordenanza Municipal N 756 del ao 2003, con el fin de que la Conservacin y Desarrollo Sostenible sean compatibles. La misma se encuentra dentro de la Reserva de Bisfera de Yungas, est localizada dentro de la cuenca Binacional del Ro Bermejo y fue declarada como un rea de Importancia para la Conservacin de Aves en Argentina.

No hay estudios publicados sobre la masto fauna presente en la propia reserva, la informacin recopilada son ms de hallazgos en localidades

puntuales dentro de la reserva, por investigadores como Canedi (2011), Jayat et al. (1999), Barquz et al. (2006, 2011), Perovic y Herrn (1998), Daz y Barquz (2002); revisiones de colecciones realizadas por Teta et al. (2007) e informacin recogida de campo como datos no publicados por el guarda parque Farfn (Farfn P. A., Comunicacin personal, 2012).

Ojeda (1990) citado por Barquz (2011), seala la importancia que tiene la interfaz tropical templada del norte argentino, zona a la que se le atribuye la mayor riqueza de mamferos del cono sur. En los ltimos 30 aos la mayora de los mamferos, agregados a la fauna Argentina

-

Comunidad de Manejo de Fauna Silvestre (COMFAUNA) Mamani V., et al

Memorias del X Congreso Internacional de Fauna Silvestre de Amrica Latina, Salta, Argentina 2012

provienen de la zona de Selva del Norte Argentino (Barquz et al., 2011).

La Unin Internacional para la Conservacin de la Naturaleza (UICN) 2012 remarca la importancia de las reas protegidas como proveedores esenciales de Servicios de Ecosistemas y de Recursos Biolgicos (Dudley, 2008). Al considerar la clasificacin de la UICN sobre las reas Protegidas, la REUM Serranas de Zapla le corresponde la categora VI, donde se conservan ecosistemas y hbitats, junto con los valores culturales y los sistemas tradicionales de gestin de recursos naturales asociados a ellos (Dudley, 2008). Por lo que es necesario generar informacin cientfica sobre su biodiversidad y saber con qu recursos faunsticos cuenta la reserva.

Es por ello que la Asociacin Bioxuy lleva acciones destinadas al estudio de la conservacin de la biodiversidad en la Reserva Ecolgica Serranas del Zapla, presentando en esta oportunidad, datos preliminares sobre la masto fauna de la misma, teniendo en cuenta que los mismos sern lneas bases, para futuros trabajos de investigacin que permitan establecer y evaluar pautas de manejo del rea protegida.

MTODOS

rea de estudio

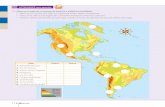

La Reserva Ecolgica de Uso Mltiple Serranas del Zapla, se encuentra ubicada en el Departamento de Palpal, Provincia de Jujuy, con una extensin de 37.139 ha, (Figura 1a). El rea protegida se extiende por la cara occidental de las

Serranas de Zapla, cadena montaosa que va de norte a sur recorriendo 35 km, siendo el cerro Zapla uno de los puntos ms altos con 2.156 msnm.

El clima es templado, moderadamente lluvioso con inviernos secos y fros, la temperatura media mensual es de 23 C en Enero y desciende a los 11 C en Julio (Malizia et al., 2010).

Fitogeogrficamente pertenece a la provincia de las Yungas, en el sector ms alto de la Selva Montana (1000-1500 msnm), y se encuentran algunas especies botnicas como: Allophylus edulis chal chal, Anadenanthera colubrina var. cebil cebil colorado, Blepharocalyx salicifolius palo barroso, Cedrella lilo cedro coya, Sapium haematospermum lechern, Parapiptadenia excelsa horco molle, Scutia buxifolia coronillo, Tipuana tipu tipa. En el Bosque Montano, llamado bosque nublado situado entre los 1500-2300 msnm se encuentran: Prunus tucumanensis palo luz, Alnus acuminata aliso del cerro, Podocarpus parlatorei pino del cerro, acompaados de bromelias y musgos epfitos (Cabrera, 1976). En los sectores ms altos se observan parches de pastizales de neblinas, adems en los lugares antropizados la presencia de acacias tuscas, espinillos acompaan al ganado (bovino, caprino, ovino, porcino) y existen en las serranas extensas reas forestadas de Eucalyptus sp., y los sectores bajos con plantaciones de tabaco Nicotiana tabacum y caa de azcar Saccharum officinarum.

Los sitios muestreados de la reserva fueron Las Capillas, La Escalera, El Cucho, Los Blancos, Villa Turstica Serranas del Zapla y Las Lajitas (Figura 1b).

Figura 1a: Mapa con las localidades donde se realizaron las encuestas; Figura 1b: Mapa de Jujuy sealando la Reserva, dentro del Departamento de Palpal.

1a 1b

http://es.wikipedia.org/wiki/Saccharum_officinarum

-

Comunidad de Manejo de Fauna Silvestre (COMFAUNA) Mamani V., et al

Memorias del X Congreso Internacional de Fauna Silvestre de Amrica Latina, Salta, Argentina 2012

0

10

20

30

40

50

60

Orden Familias Especies

Nm

ero

Se realiz una revisin bibliogrfica acerca de los estudios y hallazgos de mamferos llevados a cabo en la reserva. Se formularon encuestas a residentes de la reserva siguiendo la metodologa descrita por Rabinowitz (2003) (Ver Anexo 1), sobre el conocimiento de la masto fauna, ayudados con lminas de libros como la Gua de Mamferos de Amrica del Sur (Canevari y Vaccaro, 2007), Gua para la Identificacin de Huellas de Mamferos de Misiones y otras reas del subtrpico de Argentina (De Angelo et al., 2008), Mamferos de los Bosques Hmedos de Amrica Tropical (Emmons y Feer, 1999). Luego se procedi a la evaluacin poblacional de mamferos propiamente. Se diferenci en el rea de estudio 4 sitios, teniendo en cuenta la cobertura y la actividad destinada a las tierras como son: 1) Plantaciones de tabaco y caaverales2) Plantaciones de eucaliptos3) Bosques nativos4) Parches de pastizales de altura

Se aplic una combinacin de mtodos directos e indirectos sobre todo para mamferos medianos y grandes, con el fin de lograr un incremento en el esfuerzo, asegurando que la totalidad de las especies pudieran ser registradas, dado a que presentaron variaciones en sus rangos, caractersticas fsicas, ecolgicas y etolgicas.

MTODOS INDIRECTOS

Lneas de huelleros: En senderos de longitudes variables se acondicionaron huelleros cada 50 a 100 metros, georeferenciados, siendo estas parcelas de 1m2. Previamente se limpiaron para que se pudiera apreciar la huella dejada por el animal y cebadas con avena para herbvoros, alimento para gatos y atn para carnvoros; palta y bananas para herbvoros y omnvoros. El registro de huellas se

realiz a travs de fotografas y moldes de yeso, tomando todas las medidas necesarias, para luego revisar cotejando con las distintas guas de huellas y proceder a su identificacin. Las trampas de huellas se activaron durante la tarde y se revisaron al da siguiente en horas de la maana.

Transectos de huellas: Se recorrieron las orillas de los cursos de agua, donde se observaron huellas y otros indicios (fecas, pelos) de la masto fauna presente (Painter, 1999).

MTODOS DIRECTOS

El conteo o censo de mamferos medianos y grandes se efectu mediante transectas lineales, por medio de dos observadores los cuales recorrieron en horario matutino desde las 6 h a 10 h y vespertino entre las 18 h a 22 h, a una velocidad media de 1km/h, registrndose las especies contactadas, nmeros de animales observados y la actividad de los mismos (Painter, 1999).

El esfuerzo de muestreo se evalu usando la curva de acumulacin de especies.

Para el clculo de la frecuencia de aparicin de una especie, se utiliz el ndice de abundancia (F=z/n).

RESULTADOS

Los datos preliminares muestran un total de 9 rdenes, 21 familias y 53 especies (Figura 2, 3). Entre las especies ms frecuentes se encuentran: Didelphis crassicaudata, Cebus apella, Tayassu pecari, Mazama gouazoubira, Mazama americana, Galea musteloides, Puma concolor, Pseudalopex griseus y Pseudalopex gymnocercus.

Figura 2. Datos preliminares de la masto fauna de la REUM, en las Serranas del Zapla.

-

Comunidad de Manejo de Fauna Silvestre (COMFAUNA) Mamani V., et al

Memorias del X Congreso Internacional de Fauna Silvestre de Amrica Latina, Salta, Argentina 2012

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0 desconocen 54,5

no responden 16

conocen 29,5

conocen 12,5

no conocen 55

no responden 32,5

PORC

ENTA

JE

RESIDENCIA EXISTENCIA

Figura 3. Nmero de especies por familia de mamferos presentes en la REUM, en las Serranas del Zapla.

Con respecto a las encuestas el 54,5% de los residentes del rea Protegida desconocan que viven dentro de la misma, el 29,5% saban que su residencia se encontraba dentro de la reserva y el 16% no respondi. Con respecto al conocimiento de

la existencia de la reserva, el 55 % desconoca su existencia, el 12,5 % tenan conocimiento de la existencia de la reserva y el 32,5 % no respondi (Figura 4).

Figura 4. Encuestas realizadas a los residentes de diferentes puntos de la reserva: La Escalera, Las Capillas, Los Blancos, El Cucho, Forestal y Carahunco.

El estado de conservacin de los mamferos la REUM Serranas del Zapla de acuerdo con la UICN cuenta con: 4 especies en estado vulnerable, 3 especies casi amenazado y segn la CITES Argentina: 4 especies en apndice I, 11 especies en Apndice II y 1 en Apndice III (Ver Anexo 2).

Con respecto a la deteccin de mamferos, los mtodos empleados para registrar la presencia de mamferos revelan mayor efectividad en la bsqueda de huellas en transectos en relacin al esfuerzo realizado con los huelleros activados (Tabla 1).

0123456789

Dide

lphi

dae

Dasy

podi

dae

Myr

mec

opha

gida

e

Cebi

dae

Cani

dae

Felid

ae

Mus

telid

ae

Proc

yoni

dae

Mep

hitid

ae

Tapi

ridae

Taya

ssui

dae

Cerv

idae

Lepo

ridae

Phyl

lost

omid

ae

Sciu

ridae

Mur

idae

Cavi

idae

Hydr

ocha

erid

ae

Eret

hizo

ntid

ae

Dasy

proc

tidae

Cric

etid

ae

N d

e Es

peci

es

Familias

-

Comunidad de Manejo de Fauna Silvestre (COMFAUNA) Mamani V., et al

Memorias del X Congreso Internacional de Fauna Silvestre de Amrica Latina, Salta, Argentina 2012

Tabla 1. Tipos de indicios que indican la presencia de mamferos encontrados en la REUM Serranas del Zapla.

Especie huellas avistaje feca olores pelo aullido Pseudalopex sp. X X X X Mazama americana X X X X Procyon cancrivorus X Puma concolor X Cebus apella X

La presencia de pequeos mamferos se observaron a travs de los frutos comidos y huellas poco visibles que dejaron en los huelleros activado con cebos, observndose con mayor frecuencia en bosques nativos.

DISCUSION

La REUM Serranas del Zapla fue creada con el fin de que la Conservacin y Desarrollo Sostenible sean compatibles, lamentablemente no existe acciones claras tendientes a promover los objetivos planteados por el municipio, sin embargo hay que valorar el compromiso que asumi en la creacin del rea protegida ya que su ubicacin y pertenencia al sector norte de la Reserva de Bisfera Yungas y a la Cuenca Binacional del Ro Bermejo, hace necesario promover su reconocimiento e importancia entre los residentes, pastajeros y agricultores, fomentar polticas desde gobiernos locales, comunidades, organismos no gubernamentales y de las fuerzas vivas para la conservacin el desarrollo sostenible del rea y as cumplir o estar dentro de los lineamientos que establece la categora VI de reas protegidas segn la UICN.

La mayora de sus residentes desconocen que viven dentro de un rea protegida y por lo tanto de la existencia de una reserva, aun as en las encuestas realizadas varios expresaron sus inters en acciones de conservacin para la reserva, no as los pastajeros que viven en el sector de La Escalera y Las Capillas, donde su gran problemtica radica en los felinos grandes, predadores que atacan al ganado, principal actividad econmica para esos sectores de la reserva, lo cual lleva al enfrentamiento y enemistad por parte de los pobladores, como lo indica Perovic y Herrn (1998). Canedi (2011) seala que la ganadera, es una actividad de subsistencia para los pastajeros, que son figuras tradicionales que no poseen la tenencia de las tierras, cran su hacienda en el monte donde se ven principalmente perjudicados por la actividad predatoria del yaguaret (Pantera onca), una especie paragua en peligro de extincin cuya

presencia y comportamiento indican el estado del ecosistema. Quizs la implementacin de otras actividades como la apicultura, plantaciones de nogales entre otras, podra reforzar sus economas y un cierto cambio de actitud con respecto al yaguaret, cuya estructura socio biolgica de distribucin espacial requiere de grandes territorios, en comparacin con los gatos pequeos que muestran gran plasticidad de adaptacin en reas alteradas (Canedi, 2011).

La reserva cuenta con una importante riqueza de masto fauna si se tiene en cuenta los registros de Jayat et al., 1999; Barquz et al., 2006; Perovic y Herrn, 1998; Farfn 2012 (no publicados), Barquz et al., 2011 y las encuestas realizadas, lo que podra coincidir con Ojeda (1990) y Barquz (2011) cuando hace alusin a la franja templado tropical de las Yungas, donde se encuentra la reserva.

La conservacin de la fauna silvestre depende de la preservacin de sus hbitats altamente reducidos por las malas prcticas de las actividades humanas y de la conservacin de sectores como bosque nativos, atendiendo a las recomendaciones de la UICN y los datos recogidos de masto fauna, los sectores con bosque nativo de la reserva deberan mantenerse en condiciones naturales o con una proteccin ms estricta para salvaguardar las especies que se encuentran en estado vulnerable y casi amenazadas, dado que los sectores con plantaciones de eucaliptus, tabacales y caaverales no aseguraran la subsistencia de las mismas.

Los aportes preliminares al conocimiento de la masto fauna en la REUM Serranas del Zapla, son los siguientes:

Es de fundamental importancia generarconocimiento de la existencia de las Serranasdel Zapla como Reserva Ecolgica entre losresidentes.

La zona de mayor esfuerzo de muestreo ha sidolas plantaciones de eucaliptos (sector 2), dondela presencia de Mazama americana yPseudolepx sp., son las ms frecuentes, tanto

-

Comunidad de Manejo de Fauna Silvestre (COMFAUNA) Mamani V., et al

Memorias del X Congreso Internacional de Fauna Silvestre de Amrica Latina, Salta, Argentina 2012

por avistaje directo como en huellas, fecas y olores.

En la zona de bosques nativos (sector 3, reamenos muestreada), se observ con mayor ocurrencia Mazama americana, tanto en transectos como en huelleros. La presencia de Puma concolor a travs de huellas viejas y huellas nuevas de Procyon cancrivorus y Pseudalopex sp. Adems de pequeos mamferos que dejan los frutos comidos y huellas poco visibles.

La zona de pastizales de altura (sitio 4), seencuentra modificada por especies botnicas vinculadas al ganado (vacuno, equino, ovino, caprino y porcino), lo que hace una problemtica para los residentes de la zona a entrar en conflicto con los grandes felinos.

En la zona de tabacales y caaverales (sitio 1),no se obtuvieron aun datos relevantes.

La bsqueda de huellas en transectos, connfasis en los sectores de riberas, generaron mayor informacin que las puestas de huelleros, teniendo en cuenta las condiciones del sustrato, lo cual dificult a la hora de identificar las huellas.

AGRADECIMIENTOS

Al Dr. Canedi de la Estacin de Fauna, UNJu. Al personal responsable de La Reserva Ecolgica Serranas del Zapla por permitir el muestreo en la reserva y al Guarda parque Pedro ngel Farfn por acompaarnos durante el trabajo a campo.

LITERATURA CITADA

Barquz R. M., M.S. Snchez y M.L. Sandoval. 2011. Nuevos registros de murcilagos (Chiroptera) en el Norte de Argentina. Mastozoologa Neotropical. 18(1):11-24.

Barquz, R.M., L.I. Ferro, y M. Sanchez. 2006. Tapicomys primus (Rodentia, Cricitidae) nuevo gnero y especie para la Argentina. Mastozoologa neotropical 13(1): 117-121.

Cabrera, A. L. 1976. Regiones Fitogeogrficas Argentinas. Enciclopedia Argentina de Agricultura y Jardinera. II (1). Pp: 185.

Canedi, A. 2011. Gatos Salvajes. Flidos Neotropicales de la provincia de Jujuy. Editorial Universidad Nacional de Jujuy. Pp:173.

Canevari, M. y O. Vaccaro. 2007. Gua de mamferos de Amrica del Sur, Editorial L.O.L.A, Buenos Aires.

Convencin sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES Argentina). 2012.

De Angelo, P.A., Y. Di Blanco y M. Di Bitetti. 2008. Gua para la identificacin de huellas de mamferos de Misiones y otras reas del subtrpico de Argentina. Ediciones del Subtrpico. Fundacin ProYungas.

Diaz, M.M. y R.M. Barquz. 2002.Los mamferos de Jujuy, Argentina. L.O.L.A., Buenos Aires, Argentina, Pp: 326.

Dudley, N. (Editor). 2008. Directrices para la aplicacin de las categoras de gestin de reas protegidas. Gland, Suiza: UICN. Pp: 96.

Emmons, L. H y F. Feer. 1999. Mamferos de los Bosques Hmedos de Amrica Tropical.

Editorial FAN (Fundacin Amigos de la Naturaleza), Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Farfn, P. A. Comunicacin personal: 2012.

Jayat, J.P., R.M. Barquz, M.M. Diaz y P.J. Martinez. 1999. Aportes al conocimiento de la distribucin de los carnvoros del Noroeste de Argentina. Mastozoologa Neotropical, 6(1): 15-30.

Malizia, L. R., Y. R. Rata, C. M. Navarro. 2010. Gua de reas Protegidas. Ediciones del Subtrpico. Pp: 192.

Painter, L. 1999. Tcnicas de investigacin para el manejo de Fauna Silvestre. Un manual del curso dictado con motivo del III Congreso Internacional sobre el Manejo de Fauna silvestre en la Amazona. Proyecto de manejo forestal sostenible BOLFOR. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Pp: 81.

Perovic, P. G. y M. Hernn, 1998. Distribucin del Jaguar Panthera onca en las provincias de Jujuy y Salta, noroeste de Argentina. Mastozoologa Neotropical 5(1):47-52.

Rabinowitz, A. 2003. Manual de Capacitacin para la Investigacin de Campo y la Conservacin

-

Comunidad de Manejo de Fauna Silvestre (COMFAUNA) Mamani V., et al

Memorias del X Congreso Internacional de Fauna Silvestre de Amrica Latina, Salta, Argentina 2012

de la Vida Silvestre (espaol). Editorial FAN (Fundacin Amigos de la

Naturaleza) Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Teta, P., U.F.J Pardias, A. Andrade y S. Cirignoli. 2007. Distribucin de los gneros

Euryoryzomys y Soooritomys (Rodentia, Cricetidae) en Argentina. Mastozoologa Neotropical 14(2):279-284.

Unin Internacional para la Conservacin de la Naturaleza (UICN) 2012.

-

Comunidad de Manejo de Fauna Silvestre (COMFAUNA) Mamani V., et al

Memorias del X Congreso Internacional de Fauna Silvestre de Amrica Latina, Salta, Argentina 2012

ANEXOS

Anexo 1. Modelo de la encuesta realizada a los residentes de diferentes puntos de la reserva: La Escalera, Las Capillas, Los Blancos, El Cucho, Forestal y Carahunco.

Lugar y Fecha: Nombre y Edad:

Estudios: A que se dedica:

Hace cunto reside en el lugar?: Es residente o viene en ocasiones al lugar?:

Con qu frecuencia viene al sitio?

Sabe Ud. que su vivienda se encuentra dentro de una reserva? (ubicacin) Tena Ud. conocimiento de la existencia de la reserva REUM Serranas del Zapla? Qu opina sobre la reserva natural?

Qu animales ha visto o escuchado que se encuentren en la reserva? Mostrar imgenes de animales para la identificacin.

En qu lugar de la reserva ha visto los animales que nombr?

En qu horarios ha visto o escuchado a los animales?

Con qu frecuencia ha visto a los animales citados?

En qu poca del ao, ha visto con mayor frecuencia, a los animales que cita?

Por favor podra dar ms detalles, sobre lo que estaban haciendo los animales cuando los vio?

Qu actividades realizan habitualmente los animales cuando se dejan ver?

Ha visto huellas o indicios como pelos, fecas, cuevas, bostaderos de animales? Mostrar imgenes de huellas

De qu animales creen que eran las huellas o los indicios que vio?

Ha visto o escuchado que se realizan cazas de animales dentro de la reserva? Han visto realizar artesanas o elaborar otras cosas con los restos de la cacera como pieles, uas etc.?

Se comercializan las artesanas o elementos de la cacera? Sabe si se comercializan especies vivas?

Ha visto pieles de animales, dnde, cundo y que animal cree que era? Usan o han visto usar la carne de la caza en elaboracin de alimentos?

Qu considera que se podra hacer en la reserva? En todo sentido.

-

Comunidad de Manejo de Fauna Silvestre (COMFAUNA) Mamani V., et al

Memorias del X Congreso Internacional de Fauna Silvestre de Amrica Latina, Salta, Argentina 2012

Anexo 2. Estado de Conservacin de la Mastofauna encontrada en la REUM Serranas del Zapla segn la CITES Argentina y la IUCN.

Orden Familia Especies Nombre comn CITES Argentina UICN

Xenantra Myrmecophagidae

Myrmecophaga tridactyla Oso hormiguero II Vu

Tamandua tetradactyla Oso melero III Lc

Dasypodidae Tolypeutes matacus Quirquincho bola CA

Primates Cebidae Cebus apella Mono cai II Lc

Carnvora

Pseudalopex culpaeus Zorro colorado II Lc

Canidae Pseudalopex griseus Zorro gris II Lc

Pseudalopex gymnocercus Zorro pampa II Lc

Cerdocyonthous Zorro del monte II Lc

Felidae

Panthera onca Yaguaret I C A

Puma concolor Puma II Lc

Oncifelis guigna Gato montes II Vu

Leopardus pardalis Ocelote I Lc

Herpailurus yagouaroundi Yaguarundi I Lc

Mustelidae Lontra longicaudis Lobito de rio o nutria I D I

Perissodactyla Tapiridae Tapirus terrestris Anta II Vu

Artiodactyla Tayassuidae Tayassu tajacu pecar de collar II Lc

Tayassu pecar pecar labiado II CA

-

Comunidad de Manejo de Fauna Silvestre (COMFAUNA)

____________________________________________________________________________________________________________

Memorias del X Congreso Internacional de Fauna Silvestre de Amrica Latina, Salta, Argentina 2012

Relevamiento inicial de fauna en la cuenca del arroyo Olacapato departamento los Andes, Provincia de Salta

Lucrecia M. Ortega1, Ileana G. Cruz1 y Laura C. Mrmol1

RESUMEN

En el marco del Estudio Integral de la Cuenca del Arroyo Olacapato, se propone describir el recurso fauna mediante observaciones directas e indirectas (presencia de cuevas, huellas, heces) de los principales grupos de vertebrados, aves y macro mamferos, en compaa de los alumnos de la Unidad Educativa 4600 Juan Carlos Leonetti. El rea de estudio se ubica en el Noroeste de la Repblica Argentina, en la Provincia de Salta, departamento Los Andes. Incluye las Vegas de la Quebrada de Olacapato y Quebrada Potreros. El rea se caracteriza por sus particularidades climticas que condiciona en gran medida a la disponibilidad de recursos hdricos. El agua perdida por infiltracin en las laderas aflora en las parte ms bajas de las faldas conformando las vegas puneas, que se caracterizan por presentar una condicin hdrica de saturacin permanente, presentando una gran diversidad biolgica respecto del entorno, un mayor nmero de especies vegetales y de la fauna. Se estima que en el sector de vegas existe una mayor riqueza de especies siendo las aves el grupo ms abundante, ya que se registraron 10 especies de aves, asimismo 6 especies de mamferos y 1 de reptil. En este trabajo los registros obtenidos mediante observaciones, signos o reportes por parte de los pobladores sirvieron para confirmar la presencia de la mayor parte de las especies citadas para la zona. Las vegas generalmente sustentan una importante diversidad biolgica y en muchos casos constituyen hbitats crticos para especies seriamente amenazadas. As mismo dada su alta productividad, pueden albergar poblaciones muy numerosas, las cuales estaran en riesgo si se altera la disponibilidad de agua en el ecosistema. Por ello se considera a los sectores de vegas como hbitats de buena calidad porque que mantienen condiciones necesarias para una supervivencia y reproduccin relativamente exitosas por periodos de tiempo relativamente largos, en comparacin con otros ambientes.

1Universidad Nacional de Salta. Facultad de Ciencias Naturales. Consejo de Investigacin. Avda. Bolivia 5150. Email: [email protected]

INTRODUCCIN

La fauna silvestre constituye un componente eco sistmico ambiental fundamental, cuya importancia no solo se circunscribe al mbito de la ecologa del ambiente, sino que es, simultneamente un recurso natural clave para el desarrollo local. Sin embargo su valor econmico (uso consuntivo y no consuntivo) no es fcilmente evaluable a nivel de su comercio internacional, regional o local, dado que este difiere en funcin a las caractersticas de los grupos humanos, la disponibilidad relativa ante otros recursos y el contexto sociopoltico y simblico regional. En este sentido, un anlisis ms integral revela que adems de los valores econmicos e intrnsecos de cada especie, existe tambin un valor social asociado al acervo cultural y artstico de muchos pueblos del mundo (Ojasti, 2000; Robinson y Bennett, 2000; Stearman, 2000; Londoo, 2009).

Bajo esta perspectiva, resulta evidente que el aprovechamiento sustentable de la fauna a diversas escalas plantea mltiples desafos y resulta

notablemente complejo. Siendo por ello, un requisito ineludible la realizacin de relevamientos y estudios sobre la temtica.

En general, los estudios sobre fauna silvestre se han orientado especialmente a inventariar las especies y definir patrones de distribucin de especies a diversas escalas; pero difcilmente consideran la influencia y percepcin social sobre la fauna (Granados, 2007). Las valoraciones econmicas realizadas, en general solo incorporan el uso a nivel de comercio o como recurso turstico (Aquino et al, 2001; Ruiz-Frau, 2013). Sin embargo el manejo sustentable del recurso implica un anlisis multidimensional en el que los aspectos socioculturales pueden considerarse como uno de los ejes axiomticos. A su vez, Sutherland (2003) postula que la prdida de diversidad cultural es un factor que contribuye a la prdida de biodiversidad. En este sentido, se concibe que existe una complementariedad y sinergia entre el conocimiento cientfico y el conocimiento local, siendo ambos la base para la planificacin del uso sustentable de la fauna

mailto:[email protected]

-

Comunidad de Manejo de Fauna Silvestre (COMFAUNA) Ortega L., et al

Memorias del X Congreso Internacional de Fauna Silvestre de Amrica Latina, Salta, Argentina 2012

silvestre. En la actualidad, se distingue como herramienta esencial para la integracin de dichos datos territoriales y estrategias de manejo a la aplicacin de sistemas de informacin geogrficos (SIG). Se trata de un instrumento de carcter sistmico, que permite examinar informacin muy variada y compleja, proveniente de fuentes diversas, facilita el anlisis simultneo de varios atributos de un mismo escenario y permite definir unidades de manejo (Quiroz, 2010).

En funcin del marco de anlisis previamente explicitado, se plantea el presente estudio que tiene por objeto la realizacin de un relevamiento preliminar de la riqueza de fauna en la cuenca del Arroyo Olacapato (Puna Argentina), complementado con el uso de SIG. Asimismo se describen los principales aspectos socioculturales asociados a la fauna silvestre del rea de estudio.

AREA DE ESTUDIO

La Cuenca del Arroyo Olacapato se ubica en el Noroeste de la Repblica Argentina, en la Provincia de Salta, departamento Los Andes a 60 km de San Antonio de los Cobres. Est emplazada en el faldeo NO del Volcn El Quevar (6130 m.s.n.m). Incluye la Vegas de la Quebrada de Olacapato y Quebrada Potreros (denominada por la comunidad como Quebrada de los Berros), el Pueblo Olacapato y el sector del extremo sur del Salar de Cauchari.

El clima de la regin se caracteriza por su extrema aridez, precipitaciones escasas concentradas en el trimestre estival, bajas temperaturas en invierno y grandes amplitudes trmicas en cualquier poca del ao (mnimas inferiores a -20C y mximas de 30C), y mxima insolacin. Los perodos en donde ocurren la heladas se registran desde abril hasta octubre (Bianchi y Yez, 1992). Existe un considerable dficit hdrico.

Fitogeogrficamente, el rea de estudio corresponde a la Puna. Las comunidades vegetales segn lo descrito por Reboratti (2005) estn formadas principalmente por arbustos bajos como tola (Paraestrephia sp.), aagua (Adesmia horridiscula) y yareta (Azorella yareta).

La fauna silvestre corresponde a la Regin Zoogeogrfica denominada Altoandina-punea. Las especies que se encuentran en esta regin estn adaptadas a condiciones climticas extremas como: aridez, radiacin solar y amplitudes trmicas diarias

elevadas, bajas presiones de oxgeno, que inducen ciertos ajustes fisiolgicos, los cuales se manifiestan en caractersticas morfolgicas determinando su adaptacin al ambiente.

METODOLOGA

El rea de estudio se delimit segn las hojas del Instituto Geogrfico Militar y fotos satelitales, en donde previamente se demarcaron los ambientes, mediante el uso de un mapa base geomorfolgica de la zona, se delimitaron unidades ambientales para luego identificar las distintas especies de la fauna local presentes en el rea de estudio.

A partir de una imagen satelital Landsat 5 TM, path 232 row 77, edicin 2005, en formato GeoTiff previamente georreferenciada, proporcionada por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), y mediante la utilizacin de software libres se realiz la combinacin de bandas en falso color para poder determinar las distintas unidades ambientales, empleando el Software ERDAS. Se realiz la combinacin de banda 432. Se utilizaron sistemas de coordenadas planas como sistema de referencia. Para la proyeccin de los mapas se utiliz el sistema POSGAR 94, elipsoide WGS 84 proyecciones Gauss - Krger, faja tres. Una vez obtenida la imagen RGB se realiz el realce de la misma, para mejorar la interpretacin visual de la imagen, buscando el contraste y brillo que permitan diferenciar las distintas coberturas o unidades de vegetacin. Por ltimo se realiz la clasificacin supervisada empleando el Software ERDAS Imagine (Software libre) y las imgenes RGB en falso color obtenidas. Se definieron 30 capas vectoriales segn las cartas topogrficas del Instituto Geogrfico Militar (Hoja 2566- I, 1986- Escala 1:220.000) y las imgenes satelitales consultadas. La interpretacin de las imgenes obtenidas a partir de sensores remotos fue corroborada en terreno a travs de viajes de campo, en los cuales se recorri un amplio sector de la cuenca, confrontando la digitalizacin con observaciones directas. A su vez se utiliz un GPS para la obtencin de puntos de referencia.

Para el relevamiento a campo de la fauna, se realizaron muestreos (primavera-verano y otoo) en las unidades ambientales previamente identificadas. Para tal fin, se definieron transectas en las cuales se realizaron observaciones directas e indirectas (presencia de cuevas, huellas, heces) de los principales grupos de vertebrados, aves y macro mamferos. Se efecto un conteo de madrigueras de

-

Comunidad de Manejo de Fauna Silvestre (COMFAUNA) Ortega L., et al

Memorias del X Congreso Internacional de Fauna Silvestre de Amrica Latina, Salta, Argentina 2012

tuco tuco. En el caso de aves se aplic un conteo por puntos fijo con un recuento o estimacin del nmero mnimo de individuos. Se registraron tambin, indicios de nidificacin o cra en la zona. Para anfibios y reptiles, adems de la observacin directa, se colectaron ejemplares para verificar la identificacin visual.

Para el relevamiento del conocimiento local y uso de la fauna de la comunidad de Olacapato, se trabaj con la metodologa de diagnstico exploratorio (Muios, 2006). Se definieron para tal fin dos grupos foco: los pobladores y la comunidad educativa de la Unidad Educativa Juan Carlos Leonetti. En el primer caso, se efectuaron entrevistas informales a informantes claves. En el segundo caso, se combin las entrevistas informales con recorridos a campo por las unidades ambientales con reconocimiento de especies de fauna silvestre (observaciones directas e indirectas) y tipos de uso.

Finalmente se procedi a la identificacin de las especies muestreadas a campo mediante la participacin de los docentes y alumnos de la Unidad Educativa Juan Carlos Leonetti, bibliografa especfica y la comparacin con ejemplares determinados en el Museo de Ciencias Naturales de Salta.

RESULTADOS

Se obtuvieron 3 Unidades Ambientales (Figura 1):

Unidad Ambiental Laderas de Quebradas Presenta suelos de incipiente desarrollo o

nula formacin de horizontes, con abundante material grueso, tipo gravilla y clastos angulosos de diversos tamaos y formas. Las comunidades vegetales tpicas de la Unidad Ambiental son los

copa copales - cuchicaales (Artemisia copa- Mulinum crassifolium) y los rica ricales- tolar (Acontholippia desertcola- Senecio nutans). Las especies vegetales se encuentran en diferente grado de densidad y cobertura, en funcin del sustrato y la disponibilidad de agua.

Los afloramientos rocosos constituyen un sitio de refugio y nidificacin para la fauna silvestre.

Unidad Ambiental Vega El rea de vega se caracteriza por su alto

grado de saturacin hdrica, por lo cual la disponibilidad del recurso es permanente. Las especies ms representativas forman dos comunidades de vegetales el pastizal dorado (Festuca argentinensis - Deyuixia chrysantha) y el champal (Werneria apiculata- Hypsela reniformis- Gentiana sedifolia).

La unidad ambiental es empleada por la fauna silvestre como zona de pastaje y abrevadero. Las aves corredoras y caminadores, como la caminera punea (Geositta punensis) entretejen las gramneas para formar sus nidos al igual que el pato crestn (Anas specularioides).

Unidad Ambiental Playa Este sector presenta un terreno plano o de

escasa pendiente, de ancho variable. Los suelos son incipientes de textura gruesa (arenales). Las comunidades vegetales ms representativas son los copa copales- cuchicaales (Artemisia copa- Mulinum crassifolium) y los rica ricales- tolar (Acontholippia desertcola- Senecio nutans). Dadas las condiciones ambientales, en el rea predominan las madrigueras o tuqueras de Ctenomys opimus.

-

Comunidad de Manejo de Fauna Silvestre (COMFAUNA) Ortega L., et al

Memorias del X Congreso Internacional de Fauna Silvestre de Amrica Latina, Salta, Argentina 2012

Figura 1. Unidades Ambientales de la Cuenca del Arroyo Olacapato.

Se relevaron un total de 6000 m2 en toda el rea de estudio y 2000 m2 por unidad ambiental, en las cuales se registr un total de ocho familias de aves

endmicas de la Puna, cuatro familias de mamferos, una de reptiles y anfibios del gnero Telmatobius (Tabla 1).

Tabla 1. Riqueza de especies de la Cuenca del Arroyo Olacapato.

Aves

Familia Especie Nombre comn Rheidae Pterocnemia pennata Suri Phoenicopteridae Phoenicoterus andinus Flamenco andino Anatidae Anas specularioides Pato crestn

Chloephaga melanoptera Guayata Falconidae Phalcobenus megalopterus Carancho andino

Columbidae Metriopelia aymara Palomita alas doradas Furnariidae Geositta punensis Caminera punea

Cinclodes atacamensis Remolinera castaa Hirundinidae Petrochelidon andecola Golondrina andina Psitasciformidae Psilopsigon aurifrons Catita serrana chica

Mamferos Camelidae Camelidae

Vicugna vicugna Lama glama

Vicua Llamas

Ctenomydae Ctenomys opimus Tuco - Tuco u oculto Chinchillidae Lagidium viscacia Vizcacha

Reptiles Liolaemus multicolor Lagartija Peces Oncorhynchus mykiss Trucha

-

Comunidad de Manejo de Fauna Silvestre (COMFAUNA) Ortega L., et al

Memorias del X Congreso Internacional de Fauna Silvestre de Amrica Latina, Salta, Argentina 2012

En la Unidad Ambiental Ladera se detectaron grupos de chinchillones, compuestos por 4 individuos en promedio (Figura 2). En cuanto al comportamiento de los mismos se denota que habitan en los afloramientos rocosos y descienden a los sectores de vega para alimentarse en forma

peridica. Los tucos tucos u ocultos, fueron la especie ms frecuente presentndose en todas las Unidades Ambientales, con 6 madrigueras por m2 en sectores de arenales y 3 m2 en los sectores cercanos a vegas (Figura 3).

Figura 2. Ejemplar juvenil de chinchilla grande. Figura 3. Madrigueras o tuqueras de tuco- tuco.

Se observaron en las adyacencias al Salar de Cauchari en su extremo sur, 3 rebaos de vicuas, de entre 5 a 20 individuos (Figura 4). Los ejemplares de lagartijas de la especie Liolaemus

multicolor, se registraron en la zona de vegas y laderas (Figura 5). Los anfibios del gnero Telmatobius, se presentaron nicamente en los bordes del arroyo Olacapato y sus afluentes.

Figura 4. Rebao de vicuas en el Salar de Cauchari. Figura 5. Liolaemus multicolor.

Los ejemplares de lagartijas de la especie Liolaemus multicolor, se registraron en la zona de vegas y laderas (Figura 5). Los anfibios del gnero

Telmatobius, se presentaron nicamente en los bordes del arroyo Olacapato y sus afluentes.

En la comunidad de Olacapato, la fauna silvestre se concibe como un ente viviente con cualidades de persona por ser creado por la Pachamama. Se evidencia, por tal motivo, un trato carioso en el marco de una relacin de hermandad entre el hombre andino y la fauna. Como consecuencia existe una conciencia de respeto, gratitud, responsabilidad y reciprocidad por la

biodiversidad. Por ende el concepto de bienes privados asociado al recurso fauna no es compatible con la vida andina. Bajo esta perspectiva, la fauna es cedida en forma transitoria por la Pachamama a los fines de garantizar la coexistencia de los elementos que conforman el kay pacha (mundo).

-

Comunidad de Manejo de Fauna Silvestre (COMFAUNA) Ortega L., et al

Memorias del X Congreso Internacional de Fauna Silvestre de Amrica Latina, Salta, Argentina 2012

Los usos actuales de la fauna en el rea de estudio (Tabla 2, Figura 6), en funcin de la cosmogona andina, pueden categorizarse de la siguiente forma:

Medicinal (Me): son aquellas especiesutilizadas por la comunidad para el tratamientode afecciones y/o enfermedades. En todos loscasos, el conocimiento asociado a laelaboracin de las medicinas tradicionales setransmite oralmente de generacin engeneracin; siendo nicamente los curanderosquienes las suministran a los pobladores.

Alimentacin (Al): especies empleadas confines alimenticios por las familias, constituyenun elemento proteico relevante para la dieta delos pobladores.

Comercio (Co): especies de fauna destinadas acomercio regional. En todos los casos no secomercializan los ejemplares vivos, pero s losproductos derivados tales como las fibras,

plumas y cueros. Revisten de importancia para la obtencin de ingresos complementarios de las familias.

Ritual (Ri): especies de importanciasociocultural utilizadas en eventos ceremonialesasociados a la cosmovisin andina, a travs delconcepto de dilogo y reciprocidad con elPachamama para la solicitud de permisos de usoy aprovechamientos de la fauna.

Valor de Conservacin (Va): especies sin usodirecto, pero con valor de conservacin desde laperspectiva de la cosmovisin andina, comoparte integral del ayllu andino. Se denota que elmismo, posee un significado que va ms all delgrupo humano emparentado, ya que incluyetambin a la Pachamama, todas sus divinidadesy la naturaleza silvestre circundante, donde lacomunidad andina vive, trabaja, celebra ydonde adems convergen.

Tabla 2. Usos locales de la fauna silvestre.

Aves

Especie Nombre comn Usos

Pterocnemia pennata Suri Al-Co-Ri-Va

Phoenicoterus andinus Flamenco andino Ri-Va Anas specularioides Pato crestn Al-Va Chloephaga melanoptera Guayata Va Phalcobaenus megalopterus Carancho andino Va Metriopelia aymara Palomita alas doradas Va Geositta punensis Caminera punea Va Cinclodes atacamensis Remolinera castaa Va Petrochelidon andecola Golondrina andina Va Psilopsigon aurifrons Catita serrana chica Va

Reptiles Liolaemus multicolor Lagartija Me-Va

Peces Oncorhynchus mykiss Trucha Al-Va

Mamferos Vicugna vicugna Vicua Va Ctenomys opimus Tuco - Tuco u oculto Va

Lagidium viscacia Lama glama

Chinchilla grande Llama

Al-Va Al-Co-Me-Ri

El 12,5% de las especies poseen un uso medicinal, el 37,5% un uso alimenticio, el 12,5% posee valor de comercializacin, mientras que el 18,75% de las especies tienen uso ritual. La comunidad considera que todas las especies poseen valor de conservacin y efectan un uso integral del recurso fauna, ello se ve reflejado en el hecho de que todas las especies relevadas tienen al menos dos categoras de uso. Como ejemplo de uso multipropsito se destaca el caso de Lama glauca, cuya carne es consumida por las familias con fines alimenticios, se comercializa la fibra y cueros o bien se destinan a la fabricacin de artesanas; la

grasa se utiliza como ungento para aliviar clicos intestinales y problemas digestivo y posee tambin valor de conservacin. Anass pecularioides, Pterocnemia pennata y Lagidium viscacia son especies cuya carne se consume en comidas tpicas de la zona mientras que las plumas y el cuero, respectivamente, poseen uso comercial.

Liolaemus multicolor es una especie de uso medicinal que la comunidad emplea para elaborar un ungento denominado emplasto, cuyo fin es aliviar el dolor de huesos y el reumatismo. Para ello, recolectan los ejemplares de Liolaemus

-

Comunidad de Manejo de Fauna Silvestre (COMFAUNA) Ortega L., et al

Memorias del X Congreso Internacional de Fauna Silvestre de Amrica Latina, Salta, Argentina 2012

multicolor, principalmente de los sectores de ladera, una vez que estos se encuentran sin vida y estn

secos. Posteriormente estos se muelen y se mezclan con una crema para piel.

Figura 6. Mapa de uso comunal de la fauna de la cuenca del Arroyo Olacapato.

DISCUSIN

La fauna alto andina incluye varias especies de mamferos, aves y reptiles con adaptaciones al ambiente de altura, la gran variedad de avifauna acutica se debe a la vegas. Por su mayor tamao se destacan la vicua, el puma, el cndor andino, el suri y tres especies de flamencos. Los roedores son una componente clave de la fauna alta andina, incluyendo la vizcacha y la chinchilla de cola larga. La comunidad de carnvoros est formada por el puma, el gato andino, el gato de pajonal, el zorro culpeo, el hurn y el zorrino.

En este trabajo los registros obtenidos (observaciones, signos o reportes por parte de los pobladores) sirvieron para confirmar la presencia de la mayor parte de las especies citadas para la zona. Segn Cossos (2007), una buena observacin es en muchos casos prueba fehaciente de la existencia de una especie en cierta localidad. Para el caso de las especies que no fueron observadas, aunque si fue confirmada su presencia a travs de las comunicaciones orales de los pobladores y puesteros, es muy probable que si se realiza un avistaje a travs de muestreos sistemticos el nmero de especies

-

Comunidad de Manejo de Fauna Silvestre (COMFAUNA) Ortega L., et al

Memorias del X Congreso Internacional de Fauna Silvestre de Amrica Latina, Salta, Argentina 2012

observadas aumenten, ya que especies como el zorro culpeo y el gato andino presentan un rango de distribucin muy amplio pero difciles de registrar.

La definicin de unidades ambientales a partir de la aplicacin de SIG, constituye una herramienta para el procesamiento y anlisis de informacin como base para el relevamiento inicial del recurso fauna en cuanto a sus aspectos tcnicos y socio-culturales. Por ende, resulta de importancia para la realizacin de una planificacin participativa en el marco del desarrollo sustentable. Los mapas resultantes del SIG, los valores de riqueza de especies obtenidas para el rea de estudio en funcin de las unidades ambientales y los usos de la fauna silvestre, son vlidos desde la perspectiva tcnica para iniciar el proceso de gestin en materia de conservacin y aprovechamiento. Sin embargo, a futuro para desarrollar un modelo de manejo comunitario resta validar el mapa de unidades geo ambientales para que estas puedan ser consideradas por la comunidad como unidades de manejo diferenciado.

Se registraron 8 familias de aves con 7 especies endmicas de la Puna. Debe tenerse en cuenta que, dado el carcter dinmico de los ambientes lticos como las vegas en cualquier parte del ecosistema puede ser afectado por eventos que sucedan aguas arriba (disminucin del caudal de agua). La presencia de especies migratorias tambin sufre el impacto de la alteracin original del humedal. Considerando esto, es que se efectuaron avistamientos de fauna hasta el extremo sur del Salar de Cauchari, que si bien no fue incluido dentro de la cuenca, este recibe el aporte de la Cuenca del Arroyo Olacapato, precisamente en su extremo sur es que aflora el agua formando una laguna, a 2 km del punto de cierre de la cuenca. En este sitio se observ un ejemplar adulto de Flamenco andino (Phoenicoparrus andinus), que actualmente se considera como especie vulnerable y se encuentra categorizada por CITES (Convencin sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre) como especie II. Como el relevamiento se realiz a finales de la estacin seca la laguna presentaba sectores con nula o escasa cantidad de agua, en este sector se

observ una gran cantidad de huellas de esta especie. A excepcin de los flamencos, las dems aves habitan sitios de pastizal dorado y zona de la estepa arbustiva. Utilizan los afloramientos rocosos para anidar.

Se determin que en el sector de vegas existe una mayor riqueza de especies, siendo las aves el grupo ms abundante. Esto se debe a que en estos sectores existe una mayor productividad de alimentos, y presencia de sitios favorables para anidar (los afloramientos rocosos y los pajonales). Las vegas generalmente sustentan una importante diversidad biolgica y en muchos casos constituyen hbitats crticos para especies seriamente amenazadas. As mismo dada su alta productividad, pueden albergar poblaciones muy numerosas, las cuales estaran en riesgo si se altera la disponibilidad de agua en el ecosistema (ECOSUR 2005). Por ello se considera a los sectores de vegas como hbitats de buena calidad para las especies animales, porque mantienen las condiciones necesarias para una supervivencia y reproduccin relativamente exitosas por periodos de tiempo relativamente largos, en comparacin con otros ambientes.

La comunidad de Olacapato realiza un uso integral de la fauna silvestre, que puede ser resultante de la vigencia de la cosmogona andina. Ello se refleja en el hecho de que todas las especies poseen un carcter sagrado, lo que explica que la totalidad de las especies relevadas poseen valor de conservacin para los habitantes, aun cuando en algunos casos resultan plagas, como en el caso de los ocultos. La sostenibilidad del sistema se garantiza a partir del uso respetuoso, el trato igualitario, dilogo cotidiano y a travs de rituales. Ello implica que las personas cran a las plantas y animales, y simultneamente estos cran a la comunidad humana en un ciclo continuo.

CONCLUSIONES

El rea presenta un alto potencial para el desarrollo del ecoturismo y turismo cultural, dada la diversidad de especies y la vigencia de la identidad cultural vinculada a los recursos naturales.

-

Comunidad de Manejo de Fauna Silvestre (COMFAUNA) Ortega L., et al

Memorias del X Congreso Internacional de Fauna Silvestre de Amrica Latina, Salta, Argentina 2012

En funcin de los resultados obtenidos, se concluye que la compatibilizacin de los aspectos tcnicos-cientficos con el conocimiento local en la realizacin de diagnsticos, contribuyen a la sustentabilidad de las futuras propuestas de manejo del recurso.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a la Comunidad de Olacapato por compartir sus saberes ancestrales y locales, a la Unidad Educativa Juan Carlos Leonetti, a sus maestros, alumnos y padres, por acompaarnos en los recorridos por los distintos parajes y quebradas de la Puna Saltea.

LITERATURA CITADA

Aquino, R., R. Bodmer y G. Gil. 2001. Mamferos de la cuenca del ro Samiria: ecologa poblacional y sustentabilidad de la caza. Junglevagt for Amazonas, AIF-WWF/DK, WCS. Lima - Per. Pp.108.

Bianchi, A. R., y C.E. Ynez. 1992. Las Precipitaciones en el Noroeste Argentino. 2 edicin. INTA. Estacin Experimental Agropecuaria. Salta, Argentina.

CITES. Convencin sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre.

Cossos, D., F. Beltrn-Saavedra, M. Bennet, N. Bernal, U. Fajardo, M. Lucherini, M. J. Merino, J. Marino, C. Napolitano, R. Palacios, P. Perovic, Y. Ramrez, L. Villalba, S. Walker, y C. Sillero-Zubiri. 2007. Manual de metodologas para carnvoros alto andinos. Alianza Gato Andino, Buenos Aires Argentina. Pp.70.

ECOSUR. 2005. Direccin de recursos ictcolas y acucolas. Secretara de Desarrollo Sustentable y Poltica Ambiental.

Granados, J. 2007. Percepcin geoecolgica sobre la fauna silvestre: hacia una mejor estrategia de manejo local.

Instituto Nacional de Investigacin (INPE): http://www.inpe.br/

Londoo, J. 2009. Valoracin cultural del uso e importancia de la fauna silvestre en cautividad en tres barrios de Pereira. ISSN 0123 3068. Bol.Cient.Mus.Hist.Nat. Vol.:13 (1): 33 46.

Muios, R. 2006. El diagnstico participativo. EUNED. 164 p.

Ojasti, J. 2000. Manejo de Fauna Silvestre Neotropical. SIMAB Series N 5. Smithsonian Institution / MAB Program. Washington, D. C, USA.

McRoberts, C. A. y P.E. Olsen. 2002. Triassic-Jurassic Non-marine Boundary Events in the Newark, and Hartford basins (New Jersey, Pennsylvania, Connecticut, and Massachusetts), Eastern United States, 2nd Field Workshop. Abstracts with Programs, Pp. 13.

Quiroz, M. 2010. El SIG como herramienta para la toma de decisiones en la solucin de problemas ambientales y dentro de la formacin profesional en ciencias ambientales. Temas de ciencias y tecnologas. Vol. 14. N41.

Reboratti, C. 2005. La Situacin Ambiental Argentina 2005. Fundacin Vida Silvestre Argentina Buenos Aires, Argentina.

Robinson, J. y L. E. Bennett. 2000. Carrying Capacity Limits to Sustainable Hunting. Pgs. 13-30. Sustainability in Tropical Forests. Columbia University Press, N.Y, USA.

Ruiz-Frau, A. 2013. Spatially explicit economic assessment of cultural ecosystem services: Non-extractive recreational uses of the coastal environment related to marine biodiversity.

Stearman, A.M. 2000. A Pound of Flesh: Social Change and Modernization as Factors in Hunting Sustainability Among Neotropical Indigenous Societies. Pp. 233-250. En:

Sutherland, W.L. 2003. Parallel extinction risk and global distribution of languages and species. Nature, Vol.:423:276--279.

http://www.inpe.br/http://groups.lis.illinois.edu/amag/langev/pubtype/article_Nature.html

-

Comunidad de Manejo de Fauna Silvestre (COMFAUNA) 2014

Memorias del X Congreso Internacional de Fauna Silvestre de Amrica Latina, Salta, Argentina 2012

COMPORTAMIENTO DE MONOS AULLADORES NEGROS Y DORADOS (ALOUATTA CARAYA) EN UN AMBIENTE FUERA DE SU

DISTRIBUCIN NATURAL

Carola Milozzi1, Gabriela Bruno1 y Marta Mudry1

RESUMEN

El comportamiento es uno de los principales medios para evaluar el bienestar de los animales y los indicadores etolgicos constituyen herramientas ptimas para detectar necesidades individuales inadecuadas. Alouatta caraya, una de las especies de primates neotropicales considerada de difcil mantenimiento en cautiverio, evidencia buena sobrevivencia en ciertos ambientes exticos, an fuera de su distribucin geogrfica. En esta contribucin se evala el patrn de actividad general (PDA) de 2 tropas de A. caraya, producto de donaciones e incautaciones, mantenidas en semicautiverio en el Centro de Reeducacin del Mono Aullador Negro (CRMAN), La Cumbre (Crdoba, Argentina) y de 2 tropas en vida silvestre en San Cosme (Corrientes, Argentina). Las observaciones estacionales del comportamiento se realizaron mediante la tcnica de barrido, registrando todas las actividades cada 10 minutos, durante 10 horas/da, colectando 41.045 registros en CRMAN y 48.915 en San Cosme. Para su anlisis, los registros se trasformaron en frecuencias y porcentajes y se emple la prueba U de Mann-Whitney para comparar cada comportamiento del PDA entre ambos sitios. Se hallaron diferencias significativas entre sitios para la locomocin (p=0,004), comportamiento social (p=0,024) y otras actividades (p=0,001); sin embargo, la proporcin general de la distribucin de las actividades se corresponde con el de la especie en su ambiente natural. Estas observaciones avalaran el proceso de rehabilitacin de los individuos del CRMAN, que sobreviven y se adaptan a ambientes exticos fuera de su distribucin natural, expresando un repertorio de conductas especie-especficas. El monitoreo comportamental de primates en cautiverio o semicautiverio constituye la base para mejorar las prcticas de manejo y bienestar animal.

1Grupo de Investigacin en Biologa Evolutiva. IEGEBA. FCEyN. Universidad de Buenos Aires. Emails: [email protected];

[email protected]; [email protected].

INTRODUCCIN

El comportamiento es uno de los principales medios para evaluar el bienestar de los animales y los indicadores etolgicos constituyen herramientas ptimas para detectar necesidades individuales inadecuadas (Boere, 2001). Se ha sugerido que los monos aulladores poseen gran habilidad y plasticidad en sus patrones de comportamiento como para sobrevivir en diversos ambientes, desde ecosistemas intactos a perturbados por el hombre y desde grandes a pequeos fragmentos (Neville et al. 1988; Bicca-Marques, 2003; Bravo y Sallenave, 2003). A pesar de esto, Alouatta caraya es una de las especies de primates neotropicales considerada de difcil mantenimiento en cautiverio, debido a la dificultad de sustituir su dieta altamente especializada (Benton, 1976; Milton, 1980) o a su particular susceptibilidad a situaciones de estrs (Benton, 1976; Giudice et al. 1995; Bruno et al. 2005) y que, sin embargo, evidencia buena sobrevivencia en ambientes exticos, an fuera de su distribucin geogrfica (Lindbergh, 1976; Giudice y Ascunce, 1998; Bicca-Marques, 2003; Bruno, 2011). Un caso particular que ilustra lo antes referido se presenta en la Provincia de Crdoba

(Argentina), en el Centro de Reeducacin del Mono Aullador Negro (CRMAN), donde se reciben ejemplares de A. caraya provenientes del mascotismo y decomiso, que luego de un proceso de recuperacin fsica y comportamental, son liberados en este sitio en parches de bosques exticos con alta tasa de sobrevivencia y xito reproductivo (Bruno et al. 2005; Bruno, 2011).

Los datos sobre el patrn de actividad de los aulladores constituyen informacin fundamental acerca de la expresin de comportamientos especie-especficos, que ayudan a evidenciar su recuperacin. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el patrn de actividad general (PDA) de 4 tropas de A. caraya: 2 tropas mantenidas en semicautiverio en el CRMAN, La Cumbre (Crdoba, Argentina) y 2 tropas estudiadas en vida silvestre en San Cosme (Corrientes, Argentina).

MTODOS

1. Sitios y sujetos de estudio

En el ao 2009 se estudi el comportamiento de 4 tropas de A. caraya; 2 de ellas mantenidas en semicautiverio en el CRMAN, producto de

-

Comunidad de Manejo de Fauna Silvestre (COMFAUNA) 2014 Milozzi C., et al

Memorias del X Congreso Internacional de Fauna Silvestre de Amrica Latina, Salta, Argentina 2012

donaciones particulares e incautaciones. Este campo privado de 300 ha se encuentra ubicado en La Cumbre, Dpto. de Coln, en Crdoba (30 58 S; 64 25O) a 1420 msnm, Argentina. El clima es templado serrano, las temperaturas oscilan entre -8,8 C y 22 C en invierno y 0,8 C y 38,4 C en verano y una precipitacin media anual de 700 mm (Demaio y Medina, 1999). Predomina el bosque serrano y pastizal de altura, propio de la provincia

fitogeogrfica chaquea (Cabrera, 1976) donde subsiste vegetacin arbrea natural e introducida, generando un ambiente adecuado con fuente de recursos para los aulladores (Bruno et al. 2005; Bruno, 2011; Bruno y Mudry, 2011) (Figura 1a). Las tropas estudiadas son G2 (3 machos y 4 hembras + 1 infante) y G3 (3 machos y 7 hembras + 3 infantes) (Figura 1b).

Figura 1a. Vegetacin del CRMAN (Escala 1:20). Figura 1b. Tropa de A. caraya en el CRMAN (Escala 1:20).

Para las otras 2 tropas, el rea de estudio en estado silvestre se localiza dentro de la distribucin natural de la especie, en campo Las Lomas, de 623 ha, en el Dpto. de San Cosme, Corrientes, en el noreste de Argentina (27 23S; 58 22O) (Figura 2). El clima local es subtropical, con una temperatura media anual de 21C y la precipitacin media anual de la zona es de 1200 mm (Rumiz et al. 1986). El paisaje se caracteriza por un bosque semi deciduo, rodeado de una matriz de pastizales

(Carnevalli, 1994; Burkart et al. 1999; Zunino y Kowalewski, 2008) con 158 ha de montes nativos y 50 ha de montes implantados de eucaliptos donde se observan diversas lagunas estacionales que rodean a algunos de los parches de monte (Figura 2a). Las tropas estudiadas se identificaron como Tropa Sopranos (4 machos y 5 hembras + 3 infantes) y Tropa Mudo (6 machos y 5 hembras + 2 infantes) (Figura 2b).

Figura 2a. Vegetacin de San Cosme (Escala 1:20). Figura 2b. Tropa de A. caraya en San Cosme (Escala 1:20).

-

Comunidad de Manejo de Fauna Silvestre (COMFAUNA) 2014 Milozzi C., et al

Memorias del X Congreso Internacional de Fauna Silvestre de Amrica Latina, Salta, Argentina 2012

2. Observacin y anlisis del comportamiento

Para el estudio del comportamiento, cada grupo de A. caraya fue observado durante 10 das por estacin del ao, empleando la tcnica de barrido (Scan Sampling) (Altmann, 1974) registrando todas las actividades realizadas por los individuos en el instante de muestreo, cada 10 minutos desde el amanecer hasta el atardecer. Las categoras de comportamiento comprenden: descanso (D), locomocin (L), alimentacin (A), social (Social) incluyendo actividades como el acicalamiento, juego y pelea y otros (Otros), como vocalizaciones, vigilancia, defecacin, beber. Los registros se trasformaron en frecuencias y porcentajes. Se emple la prueba U de Mann-Whitney (Siegel y Castellar, 1988) para comparar cada comportamiento del PDA entre ambos sitios, utilizando el software PASW Statistic 18. Se estableci un nivel de significacin del 5 %.

RESULTADOS

A lo largo de un ao de estudio, en el CRMAN se colectaron 41.045 registros de comportamiento y 48.915 en San Cosme. La Figura 3 muestra el patrn de actividades diario (PDA) obtenido para las tropas de aulladores en ambos sitios de estudio. Los monos aulladores en el CRMAN dedicaron el 62,52 % del tiempo total de observacin al descanso; 15,25 % a la locomocin; 13,22 % a la alimentacin; 4,37 % al comportamiento social y 4,64 % a otros comportamientos. En San Cosme, el PDA mostr valores de descanso con el mayor porcentaje de 60,06%; seguido de la locomocin 20,05 %; alimentacin 15,31 %; el comportamiento social 1,86 % y otros con el 2,73 % (Figura 3). Se hallaron diferencias significativas entre sitios para la locomocin (Z= -2,865; p=0,004), el comportamiento social (Z= -2,260; p=0,024) y otras actividades (Z= -3,439; p=0,001).

Figura 3. Distribucin de las actividades diarias (PDA) de las 4 tropas de Alouatta caraya en el CRMAN (Crdoba, Argentina) y en San Cosme (Corrientes, Argentina). Categoras de comportamiento: D= descanso; L= locomocin; A= alimentacin; Social; Otros. * Diferencias significativas ( < 0.05).

DISCUSIN

En general, la proporcin de la distribucin de las actividades del PDA de las tropas estudiadas en el CRMAN se corresponde con los PDA de la especie en su ambiente natural, como lo observado en las tropas de San Cosme y se mantiene dentro de los valores reportados por otros autores (Arditi, 1992; Zunino, 1986; Bravo y Sallenave, 2003; Prates y Bicca-Marques, 2008; Ramrez-Orjuela et al. 2009; Bruno, 2011), donde son caractersticos

para este gnero los largos perodos de descanso, seguidos por cortos perodos de locomocin y alimentacin (Neville et al. 1988; Bicca-Marques, 2003; Asensio et al. 2007). Estos primates se caracterizan por presentar patrones de baja actividad, atribuidos por distintos autores a la necesidad de procesar grandes cantidades de fibra vegetal como resultado de su dieta rica en hojas (Milton, 1980; Muoz et al. 2001). En esta oportunidad, las diferencias encontradas en el PDA entre ambos sitios podran deberse a diferencias en

** *

-

Comunidad de Manejo de Fauna Silvestre (COMFAUNA) 2014 Milozzi C., et al

Memorias del X Congreso Internacional de Fauna Silvestre de Amrica Latina, Salta, Argentina 2012

el tipo de hbitat y en el tamao del rea de vida de cada tropa, donde los aulladores en San Cosme poseen mayor rea de accin que los del CRMAN, resultando en porcentajes de tiempo ms altos destinados a la locomocin y ms bajos al comportamiento social y a otras actividades. El mantenimiento de las proporciones de las actividades del PDA de las tropas en semicautiverio en el CRMAN dentro de los parmetros observados y reportados para la especie, avalaran un proceso de reeducacin de los individuos, que sobreviven y se adaptan a ambientes exticos fuera de su distribucin natural, expresando un repertorio de conductas consistentes con las especie-especficas. Estudios similares al presente pueden auxiliar al conocimiento de los requerimientos del hbitat de los animales y de su capacidad para superar los cambios ambientales manteniendo su calidad de vida (Rodrguez-Luna, 2000). El monitoreo

comportamental de primates en cautiverio o semi cautiverio constituye la base para mejorar las prcticas de manejo y bienestar animal.

AGRADECIMIENTOS

Queremos agradecer especialmente a Alejandra Jurez y J. P. Heredia del CRMAN; a J. Ezcurra, Magali Brusca y Leo Lagos de campo Las Lomas, San Cosme, por su incondicional apoyo y colaboracin durante el trabajo de campo. Tambin agradecemos el gran esfuerzo y la ayuda de numerosos voluntarios y la colaboracin de L. Gorn en el anlisis de datos. Nuestros agradecimientos tambin para nuestro grupo de trabajo del GIBE, que nos apoyaron durante la realizacin del presente trabajo. Este trabajo fue realizado con subsidios MDM-UBACyT X-504 y CONICET PIP 5012.

LITERATURA CITADA

Altmann, J. 1974. Observational study of behavior: sampling methods. Behaviour 49: 227-267.

Arditi, S.I. 1992. Variaciones Estacionales en la Actividad y Dieta de Aotus azarae y Alouatta caraya en Formosa, Argentina. Boletn Primatolgico Latinoamericano 3:11-30.

Asensio, N., J. Cristobal-Azkarate, P. A. Dias, J. J. Vea, y E. Rodrguez-Luna. 2007. Foraging Habits of Alouatta palliata mexicana in Three Forest Fragments. Folia Primatolgica 78:141153.

Benton, L. 1976. The establishment and husbandry of a black howler (Alouatta caraya) colony at Columbia Zoo. International Zoo Yearbook 16: 149152.

Bicca-Marques, J.C. 2003. How do howler monkeys cope with habitat fragmentation? En: L. K. Marsh, (ed). Pp: 283-303. Primates in Fragments: Ecology and Conservation. Kluwer Academic/Plenum Publishers. New York.

Boere, V. 2001. Environmental enrichment for Neotropical primates in captivity. Cincia Rural 31:543-551.

Bravo, S.P., y A. Sallenave. 2003. Foraging behavior and activity patterns of Alouatta caraya in the northeastern Argentinean flooded forest. International Journal of Primatology 24(4):825-846.

Bruno, G., A. M. Giudice, M. Nieves, y M. D. Mudry. 2005. Rehabilitacin y reproduccin de Alouatta caraya fuera de su rea de distribucin natural. Neotropical Primates 13: 21-22.

Bruno, G. 2011. Aportes al conocimiento del aullador negro y dorado (Alouatta caraya): un anlisis de historia de vida fuera de su distribucin natural. Tesis de doctorado. Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Bruno, G. y M. D. Mudry. 2011. Alimentacin de Alouatta caraya en condiciones de semicautiverio. En: L. Gama Campillo, G. Pozo Montuy, W. Contreras Snchez y S. Arriaga Weiss (eds). Pp: 47-63. Perspectivas en Primatologa Mexicana. Coleccin Jos N. Rovirosa. Universidad Jurez Autnoma de Tabasco. Tabasco, Mxico.

Burkart, R., N. Barbaro, R. O. Sanchez, y D. A. Gomez. 1999. Ecorregiones de la Argentina. APN, PRODIA, Argentina.

-

Comunidad de Manejo de Fauna Silvestre (COMFAUNA) 2014 Milozzi C., et al

Memorias del X Congreso Internacional de Fauna Silvestre de Amrica Latina, Salta, Argentina 2012

Cabrera, A.L. 1976. Fitogeografa de la Repblica Argentina. Boletn de la Sociedad Argentina de Botnica. 14:(1-2) Buenos Aires, Argentina.

Carnevali, R. 1994. Fitogeografa de la Provincia de Corrientes. Gobierno de la Provincia de Corrientes e Instituto Nacional de Tecnologa Agropecuaria. Argentina.

Demaio, P. y M. Medina. 1999. Ecosistemas de la provincia de Crdoba. Pp: 81-114. Ed Sezo. Crdoba. Argentina.

Giudice, A. M., J. C. Sassaroli, y H. Ferraro. 1995. Dinmica poblacional y estado clnico de Alouatta caraya en el Jardn Zoolgico de Buenos Aires (JZBA). En: Resmenes X Jornadas Argentinas de Mastozoologa, Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamferos (SAREM). pp. 32.

Giudice, A.M. y M. S. Ascunce. 1998. Presencia de Alouatta caraya fuera de su rea de distribucin natural. Neotropical Primates 6 (3): 82-86.

Lindbergh, S.M. 1976. Natural social structure and feeding procedures in the acclimatization of South American primates. International Zoo Yearbook 16:146-149.

Milton, K. 1980. The Foraging Strategy of Howler Monkey: A Study in Primate Economics. Columbia University Press. New York.

Muoz, D., Y. Garca del Valle, B. Franco, A. Estrada, y M. Magaa-Alejandro. 2001. Presupuestos de Tiempo en una Tropa de Monos Aulladores (Alouatta palliata) en el Parque Yumk, Tabasco, Mxico. Universidad y Ciencia 17 (34): 113-123.

Neville, M.K., K. E. Glander, F. Braza, y A. B. Rylands. 1988. The howling monkeys: genus Alouatta. In: R.A. Mittermeier, A. B. Rylands, A.F. Coimbra-Filho, y G.A.B. de Fonseca (eds.).Pp. 349-453. Ecology and Behavior of Neotropical Primates. Vol. 2 World Wildlife Fund (WWF), Washington, DC.

Prates, H.M., y J. C. Bicca-Marques. 2008. Age-sex analysis of activity budget, diet, and positional behavior in Alouatta caraya in an orchard forest. International Journal of Primatology 29:703-715.

Ramrez Orjuela, C. C., G. E. Zunino, y E. L. Cabral. 2009. Presupuesto de actividad y dieta en Alouatta caraya: Anlisis entre clases de edad en bosques fragmentados del Nordeste Argentino. Comunicaciones Cientficas y Tecnolgicas. Universidad Nacional del Nordeste.

Rodrguez-Luna, E. 2000. Cambios en la estrategia de forrajeo del mono aullador (Alouatta palliata mexicana), estudio de una poblacin en un fragmento de selva. Tesis de Maestra indita. Instituto de Neuroetologa, Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, Mxico.

Siegel, S. y N. J. Castellan. 1988. Nonparametric Statistics for the Behavioral Sciences. McGraw-Hill Book Company. New York.

Zunino, G.E. 1986. Algunos aspectos de la ecologa y etologa del mono aullador negro (Alouatta caraya) en hbitat fragmentados. Tesis doctoral. Universidad de Buenos Aires, Argentina. 152 pp.

Zunino, G.E., y M. M. Kowalewski. 2008. Primate research and conservation in northern Argentina: the field station Corrientes (Estacin Biolgica de Usos Mltiples EBCo). Tropical Conservation Science 1:140-150.

-

Comunidad de Manejo de Fauna Silvestre (COMFAUNA) 2014

Memorias del X Congreso Internacional de Fauna Silvestre de Amrica Latina, Salta, Argentina 2012

REGISTROS DE OCURRENCIA DEL OSO ANDINO (TREMARCTOS ORNATUS CUVIER, 1825) EN SUS LMITES DE DISTRIBUCIN

NORORIENTAL Y AUSTRAL

J. Fernando Del Moral Sachetti1,3 y Ftima I. Lameda Camacaro 2,3

Abstract

The knowledge of the Andean bear's (Tremarctos ornatus) distribution is fundamental for evaluating the status of the species and the development of conservation measures such as the declaration of new conservation areas or the implementation of the management measures. This study aimed perform some field assessments between the years 2007 and 2008, in the Andean north eastern and southern limits of the species' range, using the method of tracking mountain ridges to obtain first hand data on the presence / absence of the Andean bear in these areas. We have obtained 101 current records of the species, including the central-western of Venezuela and the northwest tip of Argentina. Finally, we discuss the biogeographic implications of the reported data.

Palabras claves: Tremarctos ornatus, distribucin, Venezuela, Argentina.

1Proyecto Juco. Eduardo Wilde N 450, V Soledad, Dpto. A, C. P. 4400, Salta-Argentina.

2Proyecto: En busca del gran Salvaje. Urbanizacin Don Flore, Av. Principal, Casa N5, C. P. 3081, Quibor, Edo. Lara-Venezuela

3Fundacin Andgena, Mrida, Venezuela. Emails: [email protected]; [email protected]

INTRODUCCIN

El oso de anteojos u oso andino (Tremarctos ornatus) es el nico rsido ocurrente en el Neotrpico y nico representante actual de la subfamilia Tremarctinae. El registro fsil de este grupo diverso y endmico de osos americanos, consta de varias especies que se distribuyeron desde Alaska a la Patagonia austral, desde el Mioceno tardo hasta finales del Pleistoceno (Soibelzon, 2004; Garca Lpez et al. 2008; Soibelzon y Schubert 2011). En la actualidad T. ornatus tiene amplia distribucin a lo largo de los Andes Tropicales sudamericanos, en un rango altitudinal que va desde los 250 a 4.250 m.s.n.m., y abarca 6 pases: Venezuela, Colombia, Ecuador, Per, Bolivia (Mondolfi, 1971; Peyton, 1999) y recientemente su presencia fue confirmada para la Argentina (Del Moral, 2007; Figueroa y Stucchi, 2009; Del Moral y Bracho, 2009). Sin embargo, los lmites boreales y australes de su rango de distribucin an son poco conocidos y en muchos casos controversiales. La cordillera de los Andes se bifurca en dos ramales al norte: un ramal noroccidental y uno oriental. El primero, con tres cordones montaosos, atraviesa Colombia (rea de distribucin fragmentada del oso andino) llegando hasta el rea fronteriza con Panam; sin embargo la presencia del oso en este ltimo pas (donde fue reportado) ha sido discutida (Hershkovitz, 1957;

Peyton, 1999). El ramal andino oriental se extiende hasta el centro-occidente venezolano, donde la especie encuentra su lmite nororiental de distribucin en la Sierra de Portuguesa (Mondolfi, 1989; Yerena, 1994; Lameda Camacaro, 2006), pero tambin est presente ms al norte, en la Sierra de Perij en los lmites polticos de Colombia y Venezuela.

En tanto, el extremo austral del rango de distribucin de T. ornatus se haba reportado al sur del Departamento de Tarija en Bolivia, coincidente con la frontera noroccidental de Argentina (Salazar y Anderson, 1990; Vargas y Azurduy, 2006); sin embargo, actualmente este lmite ha sido corrido al extremo noroccidental de los Andes Tropicales argentinos (Del Moral y Bracho, 2005; Del Moral, 2007; 2008; Del Moral y Bracho, 2009).