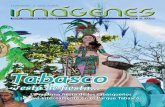

Imágenes 04

description

Transcript of Imágenes 04

Formación médica continua

Vol. 2 Nº 4Abril 2013

S U M A R I OS U M A R I O

Comisión Directiva FaarditPeríodo - Presidente: Prof. Dr. Sergio LucinoPresidente electo: Dr. Claudio BoniniSecretario General: Prof. Dr. Carlos Capiel (h)Tesorero: Prof. Dr. Alberto MarangoniSecretario de Actas: Prof. Dr. Luis Fajre° Vocal: Dr. Miguel Tortosa° Vocal: Dr. Vasco Gálvez° Vocal: Dr. Alejandro Tempra° Vocal Suplente: Prof. Dr. Daniel Forlino° Vocal Suplente: Dr. Gustavo Bohuid° Vocal Suplente: Dr. Joaquín Vergara

Comisión Revisora de Cuentas Titular:Dr. Jorge AudisioDr. Nicolás SetaDr. Juan del Trozzo

Comisión Revisora de Cuentas Suplente:Dr. Luis VillavivencioDr. Alfredo Lanari ZubiaurDra. Cecilia Costamagna

Comité editorial ImágenesEditores Responsables:Prof. Dr. Alberto MarangoniDr. Jorge Ahualli

Editores Asociados:Dra. Stella Maris BatallésDra. Virginia Fattal JaefProf. Dr. Luis FajreDr. Rodrigo ReDr. Gustavo Raichholz

Producción GráficaUsina CreativaAgencia de Comunicació[email protected] , Tel: ()

Diseño y Diagramación:Pablo Gamboa, Sebastián PuechagutCoordinación Editorial:Lucía CoppariImpresión: Usina Creativa

Imágenes moleculares en la evaluaciónde la glándula mamariaVelázquez, M. V.

Degeneración olivarhipertróficaForlino D., Seclén A (h).

Caso clínico nº: Síndrome del Ganglio LinfáticoMesentérico CavitadoStaringer G., Ahualli J., Méndez-Uriburu L., Buteler J., Gómez A.

R

P

R

Vólvulo de Colon Sigmoides en PediatríaSánchez Salinas P., Crido S., Flores E., Gonseski C., Galeano M., Otero E.

Hiperplasia nodular regenerativa hepáticaRaichholz G., Pilleul F., Guibal A.

Signo de la hoja de GingkoMarangoni, M.

S

Caso clínico nºMigliaro M., Posadas N.

¿C ?

R : ¿C ?

Artro-Resonancia de hombroRe, R.

¿C ?

M

Valoración por imágenes del compartimientodel Psoas-iliacoEspil G., Larrañaga N., Volpacchio M., Díaz Villarroel N., Oyarzún A., Kozima S.

Seudoaneurisma y ruptura de paredde ventrículo izquierdoMarangoni, A.

S

AbdomenMariano VolpacchioHugo GuerraAlejandro TempraGabriel YelinCardiovascularClaudio BoniniAlejandro De La VegaEducación Médica ContinuaJorge PicorelRicardo VidelaEduardo Gómez G. María E. CastrillónGastrointestinalRicardo VidelaRoberto Villavicencio Mariano Loureiro Gustavo MuiñoUrinarioPablo CikmanDaniela StoisaImágenes de la Mujer-MamaMarta MachadoCecilia CostamagnaJavier Rodríguez Lucero María Cristina Crocco Román RostagnoMabel DiomediGisela BarujelObstetricia y GinecologíaDiego ElíasMarisa FrolaJosé OchoaMusculoesqueléticoSilvio Marchegiani Carlos CapielGabriel AguilarAlejandro RolónGustavo BevoloDiego MaffeiNeuroradiología / Cabeza y CuelloGustavo Foa Torres Sergio Moguillansky Adriana OjedaSebastián CostantinoPedro LylykFederico RocaAlberto SururDaniel ForlinoPediatríaHéctor OxiliaSilvia MoguillanskyMario PellizariHugo RobledoRadiología IntervencionistaSergio LucinoRomán Rostagno TóraxPablo CikmanLuis Méndez Uriburu Vasco GálvezSebastián Rossini

Imágenes MolecularesDaniel NespralOscar López

EspañaLuis Marti-BonmatiLuis CerezalEugenio Navarro Sanchis Francisco SendraPorteroJavier Rodríguez RecioJosé Luis del Cura Estados UnidosVictoria VelázquezArmando RuizJavier CasillasCarlos GimenezCarlos PreviglianoGuillermo Sangster Fernando GutierrezAlberto Simoncini Víctor GerbaudoJorge Soto UruguayIvonne MartinezSonia CaputiNicolás SgarbiAndrés García Bayce ChileÁlvaro HueteGonzalo DelgadoMiguel Ángel PinochetGloria Soto

Paola Acevedo Daniel Benitez Sergio Bobillo Miroli José Buteler Carolina BarontiNelda María Castagnaro Fátima Ciardullo Mariana Cottani Roberto Elías Paula Fredes Fabrizio Galiano Sebastián Gambra Silvina AlésRodrigo Loto Facundo Martín Moli Carolina Paulazo Maximiliano Petkovic Gustavo Raichholz Julieta Ramos Pacheco Federico Remis Silvana Romero Walter José Salvatierra Mercedes Sañudo Pablo Schvartzman Gabriela Tomich Pamela Vega Wong

Comité consultor Nacional

Comité consultor Internacional

Revisores Juniors

FEDERACIÓN ARGENTINA DE ASOCIACIONES DE RADIOLOGÍA,DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES Y TERAPIA RADIANTE

Comisión Directiva FaarditPeríodo - Presidente: Prof. Dr. Sergio LucinoPresidente electo: Dr. Claudio BoniniSecretario General: Prof. Dr. Carlos Capiel (h)Tesorero: Prof. Dr. Alberto MarangoniSecretario de Actas: Prof. Dr. Luis Fajre° Vocal: Dr. Miguel Tortosa° Vocal: Dr. Vasco Gálvez° Vocal: Dr. Alejandro Tempra° Vocal Suplente: Prof. Dr. Daniel Forlino° Vocal Suplente: Dr. Gustavo Bohuid° Vocal Suplente: Dra. Joaquín Vergara

Comisión Revisora de Cuentas Titular:Dr. Jorge AudisioDr. Nicolás SetaDr. Juan del Trozzo

Comisión Revisora de Cuentas Suplente:Dr. Luis VillavicencioDr. Alfredo Lanari ZubiaurDra. Cecilia Costamagna

CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN EN DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES

El CoNaEDI está conformado por:Costamagna, Cecilia – Santa Fe ([email protected])

Dalla Torre, Federico – Mendoza ([email protected])

Fajre, Luis – Tucumán ([email protected])

Forlino, Daniel – Chaco ([email protected])

Lucino, Sergio – Córdoba ([email protected])

Sosa Mangano, Gustavo - La Rioja ([email protected])

Secretaria Diana Martellotto – FAARDIT ([email protected])

Sitio web: www.conaedi.org.ar

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE PROFESORES UNIVERSITARIOSDE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES (A.A.P.U.D.I.)

Comisión Directiva Período - Presidente: Dr. Sergio Moguillansky Comisión de Fiscalización: Dra. Marta Andrómaco

Vicepresidente: Dr. Luis Fajre Dr. Roberto Spelzini

Secretario Ejecutivo: Dr. José San Román Tribunal de Honor: Dr. Leopoldo Stordeur

Secretario de Actas: Dr. Raúl Simonetto Dr. Gustavo Saubidet

Tesorero: Dr. Luis Méndez Uriburu Comisión de Educación Electrónica: Dra. María Elena Castrillón

Vocales: Dr. Oscar Noguera Dr. Ricardo Videla

Dr. Gustavo Sosa Mangano Dr. Jorge Picorel

Dra. Mariela Stur

La evolución tecnológica permanente y la conse-

cuente competencia entre las organizaciones llevan

a la necesidad de desarrollar estrategias que brin-

den mejor posición para los servicios de Diagnós-

tico por Imágenes.

Para responder tácticamente o estratégicamente

a esta competencia creciente, la comprensión y

puesta en práctica de la «cadena de valor de las or-

ganizaciones» es un modelo útil.

La puesta en práctica de este modelo es ventajosa

ya que permite la transición del Diagnóstico por

Imágenes desde una perspectiva puramente comer-

cial a una perspectiva del «negocio de la ciencia de

la información».

Pero, ¿qué es un modelo de negocio y su cadena

de valor?

El concepto original, aplicado originalmente a las

organizaciones industriales, fue descrito por Mi-

chael Porter (1985) quien propuso la cadena de

valor como la principal herramienta para identificar

fuentes de generación de valor para el cliente: cada

organización realiza una serie de actividades para

diseñar, producir, comercializar, entregar y apoyar

a su producto o servicio, a través de actividades pri-

marias y de apoyo.

La cadena de valor aplicada a los Servicios de Ra-

diodiagnóstico es una serie de recursos y procesos

clave integrados para crear y entregar un producto

o servicio que alguien está dispuesto a demandar

y que genere beneficios económicos que permitan

la supervivencia del Servicio.

La cadena de valor, entonces, involucra una serie

de procesos lineales y en red (imágenes de pacien-

tes, sistemas de archivo de imágenes, etcétera) que

emplean recursos clave (médicos y tecnólogos for-

mados, tecnología) para crear y entregar un pro-

ducto o servicio (informe médico, calidad de

atención) que alguien esté dispuesto a demandar.

La manera en que estos recursos y procesos están

ligados en la cadena de valor determina la ventaja

competitiva que puede tener nuestro Servicio res-

pecto a los competidores.

Una pregunta formulada por Peter Drucker * res-

pecto al modelo actual de la Radiología fue: "¿En

qué negocio estamos?" ¿Para los radiólogos se trata

de "leer imágenes" o de "crear información"? Un

Servicio profesional estándar hace hincapié en la

lectura de imágenes como fragmentos de informa-

ción, mientras que un Servicio enfocado en el ne-

gocio de crear información apunta a que el reporte

se convierta en un producto de información menos

sujeto a la prosa personal, a que sea más integrado,

más personal, más sensible y más conciso para evi-

tarle pérdidas de tiempo a los destinatarios (pacien-

tes y médicos referentes).

Recordando que la razón de ser del Diagnóstico

por Imágenes es responder a una pregunta clínica,

tiene más chances de prosperar aquel Servicio cen-

trado en la idea de proporcionar información para

la toma de decisiones, a diferencia del que se en-

foca en la mera lectura de imágenes.

*Peter Drucker: abogado y tratadista austríaco, quien es considerado el más

grande filósofo del Management en el siglo XX. Sus ideas fueron decisivas

en la creación de la Corporación moderna.

LA CADENA DE VALOR EN LOS SERVICIOSDE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES

DEL BUSINESS SYSTEM A LA CIENCIA.DE LEER IMÁGENES A LA CREACIÓN DE INFORMACIÓN.

Dra. Stella M. Batallés(Especialista en Diagnóstico por Imágenes y Medicina Nuclear. Máster en Negocios )

Revista Argentina de Diagnóstico por Imágenes

EDITORIAL

En la fila superior del gráfico se ilustran los eslabones

de la cadena de valor del Diagnóstico por Imágenes

en su forma más simple. Los componentes son: la ad-

quisición de la imagen, la lectura de las imágenes por

parte del profesional, la confección del informe y la

decisión médica. Representa el modelo de servicio

profesional clásico.

En la fila inferior se observa la desagregación de la

adquisición de la imagen en tres componentes: ad-

quisición propiamente dicha, procesamiento y análi-

sis de imágenes. La lectura del profesional se

compone de: búsqueda, caracterización, interpreta-

ción e integración de la información.

La desagregación ofrece un mayor conocimiento

de las áreas potenciales de creación de valor y la me-

jora de la productividad del Servicio. Esta desagrega-

ción es más representativa del "modelo de creación

de información”.

La propuesta de valor que debe ofrecer nuestro

Servicio de Diagnóstico por Imágenes buscará satis-

facer y exceder las necesidades de varios actores in-

volucrados en la prestación / recepción del Servicio:

nuestros pacientes (actuales y potenciales), la red de

médicos referentes, los financiadores, los socios/di-

rectorio/inversionistas, los médicos de staff.

Nuestros médicos referentes buscan tecnología que

pueda mejorar el diagnóstico de las dolencias de sus

pacientes, pero también requieren:

- Acceso inmediato a los informes de los estudios

llevados a cabo a sus pacientes y que los mismos

sean correctos, con certezas diagnósticas.

- Acceso al profesional que supervisa / realiza el

estudio de imágenes, como referente para posibles

consultas.

- No verse involucrados en problemas administra-

tivos que surjan de las solicitudes de los estudios.

- Pronta disponibilidad de turnos para realizar las

prácticas solicitadas.

Como médicos a cargo del estudio, representamos

la elección que hizo el médico referente ante el pa-

ciente; representamos en realidad al médico referente

cuando el paciente es enviado a nuestro Servicio. El

colega nos ha elegido y necesitamos demostrarle per-

manentemente que su elección ha sido la mejor.

Nuestros pacientes tienen necesidades y expectativas

que varían de acuerdo a la edad, a la condición clí-

nica, a su cultura, al nivel de educación. Pero la ne-

cesidad básica de todos es la compasión, entendida

como el comprender el estado emocional del otro,

sumado al deseo de aliviar o reducir su padeci-

miento. Pero también requieren:

- Trato digno y respetuoso durante su atención.

- Una buena explicación acerca de por qué se le lle-

vará a cabo el examen y de qué manera se hará.

- Atención médica de calidad, definida por “buenas

impresiones” tales como: reporte del estudio trasmi-

tido a su médico en el mismo día, ambiente limpio,

ordenado y agradable donde se llevan a cabo las

prácticas.

- Que los trámites administrativos sean lo más ágiles

posibles y sin complicaciones.

Vol. / Nº - Abril, .

EDITORIAL Picorel, J.

Fig. :Tomada de Enzmann DR.Radiology’s Value Chain.Radiology ; :-

Revista Argentina de Diagnóstico por Imágenes

EDITORIAL Picorel, J.

- Recibir sus informes en los tiempos previamente es-

tablecidos y que estos tiempos sean lo más cortos

posibles.

En general, los pacientes eligen los Servicios en los

cuales son “sorprendidos” con actitudes o detalles de

la atención y de las instalaciones, como por ejemplo

salas de espera confortables, conexión a Wi-Fi para

las esperas, tickets de estacionamientos gratuitos, et-

cétera.

Los financiadores requieren no sólo lograr acuer-

dos arancelarios ventajosos con sus prestadores de

servicio, sino también:

- No tener quejas por mala atención de los Servi-

cios a los cuales refieren a sus asociados / adheren-

tes.

- Trámites administrativos ágiles.

- Optimización de recursos diagnósticos.

Los inversionistas/socios o miembros del directorio

persiguen resultados económico-financieros a través

de:

- Inversiones que aseguren el mayor retorno (tan

altos como cada grupo establezca) con el menor

riesgo.

- Lograr la mejor posición posible en el mercado local

(alcanzar el mejor market share).

El staff (que incluye médicos, tecnólogos, secreta-

rias, administradores, etcétera) desean:

- Reconocimiento y jerarquización de su rol en la

atención de los pacientes.

- Retribución económica apropiada, de acuerdo al

nivel de profesionalización, de experiencia y de ser-

vicio de cada individuo.

- Reconocimiento como una parte importante del

equipo profesional que puede mejorar la calidad de

atención de muchos pacientes.

- Posibilidades de crecimiento profesional, de

desarrollo de carrera y de acceso a la más alta tec-

nología (en caso de médicos y tecnólogos).

- Ambientes agradables de trabajo.

¿Qué hacer para aumentar las posibilidades de

éxito en nuestros Servicios de Diagnóstico por Imá-

genes?

El paso número uno para lograr el éxito es definir

la estrategia de operaciones.

La estrategia de operaciones se ocupa de establecer

planes y políticas para aprovechar los recursos, con

el fin de lograr el mejor posicionamiento en el mer-

cado y sustentarlo en el tiempo. Implica una serie de

actividades a largo plazo que requiere el diseño de

los procesos de nuestra empresa y la infraestructura

necesaria para llevarlos a cabo.

Diseñar el proceso requiere la selección de la tec-

nología apropiada y la medición del proceso a lo

largo del tiempo.

Las decisiones respecto a la infraestructura incluyen

los sistemas de planeación y control, los métodos

para garantizar la calidad de prestación del servicio,

los mecanismos de pago por el trabajo y la organiza-

ción de las funciones de las operaciones.

Teniendo en cuenta que nuestros pacientes se en-

frentan a muchas alternativas que les ofrecen los mis-

mos servicios, ¿cómo deciden?

En conclusión, la cadena de valor en los Servicios

de Diagnóstico por Imágenes se construye para de-

finir sus principales componentes, todos ellos vulne-

rables a los cambios, que ofrecen oportunidades para

mejorar la productividad, agregar valor e innovar per-

manentemente.

Se trata de un cambio de paradigma donde se evo-

luciona desde la mentalidad de "leer imágenes "a la

de “crear información” para una mayor precisión y

mayor velocidad en toma de decisiones médicas.

Muchos son los actores y los procesos involucrados

pero, teniendo en cuenta los diferentes contextos y

ámbitos de trabajo, cada uno de nosotros encontrará

la forma de estructurar estos conceptos y realizar los

ajustes necesarios para que cada eslabón de la pres-

tación de nuestro Servicio le agregue valor a nuestros

actos médicos.

1- Alonso G. Marketing de Servicios: Reinterpretando

la Cadena de Valor. Palermo Business Review 2008;

2: 83-96

2- Enzmann DR. Radiology’s Value Chain. Radiology

2012; 263:243-252

3- Johnson MW, Christensen CM, Kagermann H.

Reinventing your Business Model. Harv Bus Rev

2008; 86(12):51–59

4- Schomer DF, Schomer BG, Chang PJ. 2000 Plenary

Session: Friday Imaging Symposium: Value Innova-

tion in the Radiology Practice. RadioGraphics 2001;

21:1019-1024

Bibliografía

Las imágenes anatómicas han constituido el funda-

mento de la detección del cáncer de mama desde

la implementación de la mamografía en la década

de los 70 y del ultrasonido en la de los 80. Antes

de ello, el cáncer de mama solo se detectaba

cuando era clínicamente evidente como una masa

palpable. En ese entonces la imagenología de

mama abría una nueva frontera que permitía la de-

tección de tumores mamarios al ser identificados

en planos bidimensionales, lo que resultó en una

mejor sobrevida de las pacientes. La Xeromamogra-

fía, la Mamografía análoga, la Mamografía digital y

el Ultrasonido, detectan el cáncer caracterizando la

apariencia morfológica de los tumores. Esto re-

quiere de patrones de análisis de la apariencia del

tumor, ya sea masa, distorsión de la arquitectura o

calcificaciones. Cuando los cánceres son visibles en

la mamografía y/o el ultrasonido, ya el crecimiento

tumoral ha superado el billón de células en un pro-

ceso que tarda más de 10 años.

En este artículo, el autor realiza una descripción de las diferentesmodalidades que constituyen el conjunto de exámenes con imáge-nes de tipo moleculares que se encuentran disponibles actualmentepara el estudio de la glándula mamaria. En efecto, los estudios mo-leculares de la mama se están convirtiendo en alternativas muy úti-les para la evaluación de la enfermedad tumoral primaria ymetastásica. La Gammagrafía Específica de Mama (BSGI), las imá-genes moleculares de la Mama (MBI), la Tomografía con Emisiónde Positrones y la Mamografía con Emisión de Positrones (PEM),constituyen el arsenal de estudios que revelan la actividad metabó-lica del tumor por la captación de un radiofármaco. El isótopo seabsorbe por todas las células en el cuerpo y es atrapado por las cé-lulas tumorales que emiten rayos gamma que son a su vez captadospor la gamma cámara y convertidos en imágenes digitales. Estosestudios son más confiables al diferenciar células malignas de cé-lulas normales.

Introducción

key words: breast, molecular, PET. Palabras claves:mama, molecular, PET.

I

María Victoria Velázquez

Abstract Resumen

Vol. / Nº - Abril, .

Revisión de tema

In this article, the author makes a description of the different formsthat constitute the set of tests with molecular type images that arecurrently available for the study of the mammary gland. Indeed,molecular studies of the breast is becoming very useful alternativefor the evaluation of the primary tumor and metastatic disease. Bre-ast Specific Scintigraphy Image (BSGI), Molecular Breast Imaging(MBI), Positron Emission Tomography (PET) and Positron Emis-sion Mammography (PEM), constitute the arsenal of studies sho-wing tumor metabolic activity by uptake of a radiopharmaco. Theisotope is absorbed by all cells in the body and is trapped by the tumorcells which emit gamma rays that are themselves picked up by thegamma camera and converted into digital images. These studies aremore reliable in differentiating malignant cells from normal cells.

Recibido: de diciembre de / Aceptado: de febrero de Recieved: December th / Accepted: February st

Datos de contacto: María Victoria Velásquez, M.D. Lynn Cancer Institute. Boca Raton Regional Hospital.

Meadows Road Boca Raton, Florida - U.S.Ae-mail: [email protected]

Más recientemente se ha incrementado el uso de la

Resonancia Magnética (RM) en la evaluación de la

mama. Este método de imágenes funcionales de-

tecta los tumores mamarios por la neovasculariza-

ción de los mismos. En el desarrollo de los tumores,

inicialmente hay difusión de nutrientes y oxigena-

ción por difusión desde el intersticio tisular. En de-

terminado momento las células se vuelven

hipóxicas ya que esa difusión se vuelve insuficiente

para mantener el crecimiento. Es aquí cuando se li-

beran agentes quimiotácticos como el factor de cre-

cimiento endotelial vascular (VEGF, por sus siglas

en inglés) que induce la formación de nuevos vasos

sanguíneos anormales alrededor del tumor. Estos

vasos tienen membranas basales discontinuas cau-

sando un escape de líquidos alrededor del tumor.

El estudio dinámico con contraste en la RM evalúa

el proceso de neovascularidad para hacer el diag-

nóstico de cáncer. Al observar la señal tridimensio-

nal antes y después de la administración del

contraste, se evalúa el cambio en el tiempo de ese

reforzamiento lo que permite estimar la probabili-

dad de malignidad. Es así como de un nivel bidi-

mensional se va a un nivel cuatridimensional ya

que a la imagen tridimensional se le añade una

cuarta dimensión: el tiempo.

La meta en el siglo 21 es identificar los cánceres

de mama antes de que sean palpables o evidentes

en las herramientas de detección anatómicas con-

vencionales. Las imágenes moleculares de la mama

están disponibles desde 1990 mediante la evalua-

ción con la Tomografía de Emisión de Positrones

(PET por sus siglas en inglés) de cuerpo entero.

Esta técnica es excelente en la identificación de le-

siones metastásicas relacionadas con el cáncer ma-

mario, pero es limitada en la identificación y

localización de tumores pequeños de la glándula

mamaria. Cualquier tipo de estudio que detecte la

actividad metabólica de células individuales tiene

el potencial de hacer la diferenciación de células

anormales y normales. Este es el proceso funda-

mental de las imágenes con PET.

El cáncer se conoce por tener una replicación in-

controlable de células desarrollando un metabo-

lismo aumentado de la glucosa. Mediante la

inyección de glucosa radioactiva (F18 FDG) se eva-

lúa su distribución en las células normales y anor-

males.

Entendiendo el mecanismo de la identificación de

las células tumorales con PET y RM parecería que

el PET tiene la habilidad de detectar cánceres en

estadios más tempranos que la RM. El aumento de

producción de energía dentro de la célula ocurre

antes de que haya inducción a la formación de

vasos nuevos, momento en el cual ocurre más re-

plicación celular. Nuestra meta como radiólogos de

mama deber ser la detección de cánceres antes de

que empiece la neovascularización.

Los estudios moleculares de la mama se están con-

virtiendo en alternativas muy útiles para la evalua-

ción de la enfermedad tumoral primaria y

metastásica. La Gammagrafía Específica de Mama

(BSGI, por sus siglas en inglés), las imágenes mo-

leculares de la Mama (MBI, por sus siglas en in-

glés), la Tomografía con Emisión de Positrones y la

Mamografía con Emisión de Positrones (PEM, por

sus siglas en inglés), constituyen el arsenal de es-

tudios que revelan la actividad metabólica del

tumor por la captación de un radiofármaco. El isó-

topo se absorbe por todas las células en el cuerpo

y es atrapado por las células tumorales que emiten

rayos gammas que son a su vez captados por la

gamma cámara y convertidos en imágenes digitales.

Estos estudios son más confiables al diferenciar cé-

lulas malignas de células normales.

Es un estudio nuclear que evalúa las células tumo-

rales basadas en su metabolismo. El uso de Tec-

necio 99 (Tc99) Sestamibi para la detección de

cáncer mamario, se reportó en 1992 durante su eva-

luación como un agente cardíaco. Desde entonces

se han evaluado múltiples técnicas usando tomo-

grafía computarizada planar con radioisótopos de

emisión de un solo fotón y cámaras gamma con-

vencionales para la detección del cáncer mamario

(1). Tailefer reportó en su meta-análisis con 5.660

pacientes una sensibilidad de 84% y una especifici-

dad de 86% (2). Sin embargo, su sensibilidad fue tan

baja como un 50% en tumores menores de 15 mm.

Revista Argentina de Diagnóstico por Imágenes

Imágenes molecularesen la evaluación de la glándula mamaria Velázquez, M. V.

Tipos de imágenes moleculares en mama

Scintimamografía

Las cámaras gamma convencionales tienen poco

uso en las imágenes de mama por su energía de re-

solución de 18% , esto debido a la distancia exce-

siva entre el órgano y el detector, lo que dificulta

la detección de cánceres pequeños. Para remediar

esta limitación y en vista del potencial que la scin-

timamografía ofrece en la evaluación de la mama,

se han desarrollado cámaras específicas para la eva-

luación de la glándula.

Las nuevas cámaras poseen una resolución de 3

milímetros y permiten obtener imágenes compara-

bles a las de la mamografía. La distancia de la cá-

mara al objeto se redujo en esta nueva

configuración, visualizando exclusivamente la

mama. Estas nuevas cámaras han permitido au-

mentar la sensibilidad del estudio a 85% en lesiones

menores de 1 centímetro (3).

La scintimamografía ofrece netamente información

fisiológica debido a la captación celular del trazador

radioactivo (Sestamibi) que es retenido en las célu-

las tumorales debido a su metabolismo anormal. La

radiación emitida en forma de fotones desde estas

células es detectada por la cámara gamma especi-

fica que convierte esa señal en imágenes funciona-

les o los llamados “focos calientes” (hot spots) (4).

El isótopo usado es el Tecnecio 99 Sestamibi, un

agente lipofílico que se acumula en la mitocondria.

El Tc 99 tiene una vida media de 6 horas y produce

un fotón de 140 Kev.

La afinidad de las células tumorales mamarias por

el radiofármaco tiene dos mecanismos:

1- El agente se distribuye regularmente por el sis-

tema circulatorio pero se acumula en los tumores

malignos debido a su neovascularización.

2- Las células tumorales tienen una mayor densi-

dad citoplásmica mitocondrial y además hay un

mayor potencial eléctrico en su membrana, lo que

hace retener el radiofármaco dentro de la mitocon-

dria.

Estos dos mecanismos hacen de la scintimamo-

grafía un estudio muy sensible y específico (5).

Existen actualmente dos técnicas de imágenes ma-

marias que utilizan este principio de imagen:

Gammagrafía Específica de la Mama (BSGI); Ima-

gen Molecular de la Mama (MBI).

La diferencia entre estas dos técnicas se basa en

la cantidad de isótopo administrado y el tipo de cá-

mara gamma usada para la obtención de la imagen

como se describe a continuación.

Como se mencionó anteriormente, la emisión de

los fotones es detectada por la nueva cámara espe-

cial para mama. Estas cámaras tienen una cabeza

de detectores compactados en un espacio de 6 x 8

x 4 pulgadas. Cada detector cuenta con 3000 cris-

tales de Sodium Iodide y 48 tubos multiplicadores

que son sensibles a la posición. Los detectores son

fácilmente maleables y se ponen en contacto di-

recto con la mama y la pared torácica minimizando

el espacio muerto (Fig. 1). Esta configuración con

una cabeza de detectores y una placa de compre-

sión permite la detección de lesiones tan pequeñas

como de 3 milímetros y se asemejan a las proyec-

ciones mamográficas estándar. La cámara es pe-

queña y portátil lo que elimina modificaciones en

la instalación y el espacio de trabajo (6).

La paciente recibe una inyección intravenosa de 25-

30 mCI (1110 mBq) de Tc 99 Sestamibi en la vena

antecubital (idealmente en el brazo contralateral al

sitio del cáncer conocido para evitar ambigüedades

Vol. / Nº - Abril, .

Imágenes molecularesen la evaluación de la glándula mamaria Velázquez, M. V.

Fig. : Detección de fotones emitidos desdela mama que son captados pordetectores localizados en la cámara.

Gammagrafía específica de la mama(BSGI)

Técnica BSGI

Fundamentos de la imagen mamariacon Tecnecio 99m Sestamibi

por aumento de captación en la axila). Diez minu-

tos después de la inyección, se inician las imágenes

con la paciente sentada en la cámara usando pro-

yecciones craneocaudal y mediolateral oblicuas(Fig. 2).

Se han conducido varios estudios clínicos impor-

tantes usando BSGI por la Dra. Rachel Brem y sus

colaboradores. Estas series representan experien-

cias tempranas con una tecnología que aun no ha

ganado popularidad en los Estados Unidos. En una

de las series se evaluó la BSGI como modalidad de

segunda intención para la evaluación de cáncer ma-

mario. La BSGI detectó 80 de las 83 lesiones ma-

lignas evaluadas con una sensibilidad de 96% e

identificó correctamente 50 de las 84 lesiones be-

nignas como negativas con una especificidad de 60

%. En esta serie, los tumores invasivos y los tumores

in situ más pequeños fueron de 5 mm. La técnica

visualizó cánceres no detectados con mamografía

o ultrasonido en 6 pacientes (7).

En otra serie se demostró la eficacia de BSGI en

identificar tumores ocultos no vistos en mamografía

y determinó la extensión real de la enfermedad, lo

que ayudó a optimizar el manejo quirúrgico.

Esta técnica demostró una sensibilidad de 91 %

para la evaluación de CDIS comparada con la de

RM que es de 73%. El estudio concluyó que la

BSGI demostró CDIS mejor que la RM o la mamo-

grafía (8). El mismo grupo de investigadores en un

estudio más reciente, comparó la utilidad de BSGI

y RM en mujeres con mamografías inconclusas. El

estudio demuestra que BSGI tiene una sensibilidad

similar a la RM pero demuestra una especificidad

mayor (Tabla 1).

En este estudio se demostraron falsos negativos

tan bajos como 6.3% (9). El estudio concluye que

se requieren otras series con mayor número de pa-

cientes con cáncer mamario. Las desventajas de

esta técnica incluyen: la dosis de radiación glandu-

lar que es de 8 – 9 mSv y, además, no está amplia-

mente disponible para diagnóstico o

intervencionismo dirigido por BSGI.

Revista Argentina de Diagnóstico por Imágenes

Imágenes molecularesen la evaluación de la glándula mamaria Velázquez, M. V.

Resultados con BSGI

Equipo utilizado parael registro de los fo-tones semejante almastógrafo conven-cional, con una lozade detectores y unade compresión.

Fig. :a-b

Tab. .

Es una modificación de BSGI. Utiliza el mismo ra-

dioisótopo en menor cuantía: 4 – 8 mCi y una cá-

mara gamma mejorada en un equipo similar a la

mamografía. Esta nueva configuración cuenta con

dos grupos de detectores que se encuentran en

cada una de las placas de compresión y que están

en contacto directo con la mama en el momento

de la adquisición de la imagen (Fig. 3). Estos de-

tectores de esta unidad utilizan Cadmiun Zinc Te-

lluride (CZT), es decir, no tiene cristales o

fotomultiplicadores como en la cámara gamma de

BSGI. Esto permite una energía de resolución de

3-4%. O sea, la resolución intrínseca depende ahora

del detector. Se evita radiación difusa y mejora el

contraste porque convierte la energía gamma direc-

tamente en señal. Tiene pixeles de 1.6 x 1.6 mm

con un campo de imagen de 20 x 24 cm.

Otro elemento importantísimo en este nuevo di-

seño es la colimación registrada. Estos colimadores

son tal vez el componente más importante de la

gamma cámara ya que mejora la resolución espa-

cial y la sensibilidad del conteo de fotones. Esta

configuración permite la detección de lesiones de

menos de 10 mm.

La paciente recibe una inyección intravenosa de 4-

8 mCI (355 mBq) de Tc 99 Sestamibi en la vena an-

tecubital (idealmente en el brazo contralateral al

sitio del cáncer conocido para evitar ambigüedades

por aumento de captación en la axila). Cinco mi-

nutos después de la inyección del isótopo, se inicia

la adquisición de las 4 proyecciones mamográficas

estándar con compresión leve, en un lapso total de

40 minutos.

Una de las mayores ventajas de esta nueva técnica

es que la dosis efectiva de radiación glandular con

4-8 mCi de Tc99m Sestamibi es de 1.5 -3.0 mSv, muy

cercana a la de la mamografía convencional, que es

de 0.7-1.0 mSv. Las imágenes obtenidas son interpre-

tadas basadas en la detección de focos de captación.

Siempre deberá correlacionarse con la mamografía

y otros estudios mamarios disponibles (Fig. 4).

La descripción de los hallazgos por BSGI o MIB

debe ajustarse al lexico ACR utilizado para RM. Se

describirá la captación general del tejido y luego se

describe la morfología del foco de captación, sea

en masa o no masa con sus correspondientes me-

didas y localización precisa. Se debe asignar igual-

mente la categoría BIRADS pertinente.

Vol. / Nº - Abril, .

Imágenes molecularesen la evaluación de la glándula mamaria Velázquez, M. V.

Nuevo equipo diseñado como unequipo de mamografía convencionalcon dos lozas de detectores.

Fig. :

Imágenes obtenidas en el equipo de MBI,que demuestran las cuatro imágenes con-vencionales superiores y cuatro inferio-res. Estas imágenes son bidimensionales.

Fig. :

Imágenes moleculares de la mama(MIB)

Técnica MBI

- Tejido mamario denso. La BSGI y MBI no se afec-

tan por la densidad glandular como ocurre con la

Mamografía y la Resonancia.

- Estadificación en pacientes con diagnóstico re-

ciente de cáncer mamario o en presencia de múlti-

ples lesiones sospechosas o grupos de

microcalcificaciones, para determinar la extensión

del tumor primario y evaluar las alternativas de tra-

tamiento.

- Evaluación de lesiones palpables no detectadas

en mamografía o ultrasonido.

- Paciente posquirúrgica con márgenes tumorales

positivos. El tejido cicatrizal no es una limitante

para la evaluación con BSGI o MBI.

- Pacientes en terapia de reemplazo hormonal.

- Detección de tumor primario oculto.

- Evaluación del estado ganglionar axilar.

- Evaluación de pacientes de alto riesgo con historia

familiar, con mutaciones genéticas BRCA 1 o BRCA

2, con historia de lesiones atípicas o diagnóstico

previo de cáncer mamario.

- Resultados mamográficos o sonográficos inconclusos.

Cuando se compara la RM y BSGI /MBI hay varios

factores que deben tenerse en cuenta:

- Estas técnicas usan menor número de imágenes,

la RM usa cientos de imágenes.

- Las proyecciones son similares a las de la mamo-

grafía con rápida y fácil interpretación. - La curva

de aprendizaje es más fácil para el radiólogo.

- BSGI y MBI se obtienen en una posición más có-

moda para la paciente, sin compresión.

- No tiene como limitantes la claustrofobia o una

función renal comprometida.

- El costo es 37% menos que el costo de la RM y el

doble de la mamografía.

- No se afectan por la densidad tisular, tiempo de

ciclo menstrual o uso de reemplazo hormonal.

- Ofrecen un alto grado de confianza en estudios

negativos. Esto juega un papel importante en el ma-

nejo de BIRADS 3 o 4 previniendo biopsias inne-

cesarias y estudios de control.

- Estudios conducidos en la Clínica Mayo en 1500

pacientes en los últimos años concluyen que MBI

tiene un papel potencial importante como comple-

mento de la mamografía en los escenarios de diag-

nóstico y tamizaje.

- Faltan estudios clínicos que demuestren la utilidad

de estas técnicas comparadas con la

Resonancia Magnética y la Mamografía.

- Largos tiempos de adquisición de las imágenes.

- Dosis de radiación glandular que son mayores

que las de mamografía, especialmente con BSGI.

- Los equipos para imagen y biopsia no están am-

pliamente disponibles.

- La resolución de estas técnicas es bidimensional,

es decir planar.

- No se puede cuantificar la captación como en el

PEM.

MIB ha demostrado en varios estudios clínicos

una sensibilidad de 93/95% y una especificidad de

79/85%, siendo una técnica que pueda utilizarse

como complemento a otras modalidades de imáge-

nes de mama para la evaluación de casos indeter-

minados o problemáticos (10).

Los principios de imágenes del PET y del PEM se

basan en la utilización de 2-deoxi-2-(18F) Flouro-

D-Glucosa más conocido como FDG, un emisor de

positrones análogo de la glucosa que detecta alte-

raciones metabólicas dentro de las células tumora-

les. Este mecanismo se debe a que las células

malignas necesitan más glucosa y secretan mayor

cantidad de GLUT-1 (proteína transportadora de

glucosa). El FDG se absorbe rápidamente pero no

es metabolizado y se retiene dentro de las células

malignas. Esta acumulación del radioisótopo es

captada por la cámara y convertida en una imagen.

El FDG tiene una vida media de 110 minutos,

produce un fotón de 511 Kev y decae por emisión

de positrones. Durante este proceso ocurre una

aniquilación de un electrón por un positrón, cre-

ando 2 rayos gamma que se emiten en direcciones

Revista Argentina de Diagnóstico por Imágenes

Imágenes molecularesen la evaluación de la glándula mamaria Velázquez, M. V.

Indicaciones

Ventajas de BSGI y MBI

Tomografía con emisión de positrones(PET)

Desventajas de BSGI y MBI

opuestas, los que son captados por detectores lo-

calizados en extremos opuestos de la cámara y que

luego se convierten en una señal digital para crear

la imagen. Con esta configuración se pueden lo-

calizar exactamente las lesiones (Fig. 5).

En el PET de cuerpo entero, los detectores están

localizados lejos del objetivo, lo que crea una ate-

nuación de los rayos gamma, resolución espacial

disminuida e insuficiente conteo de la acumulación

de fotones. Numerosos estudios demuestran que la

tasa de detección de PET de cuerpo entero tiene

un rango de sensibilidad de 80/100% y el rango

de especificidad es de 75/100%, con una certeza

diagnóstica de 70/97%. Sin embargo, la alta sensi-

bilidad solo se reportó en tumores grandes (11).

PEM utiliza los mismos principios de imagen del

PET, con proyecciones similares a la mamografía.

Es un estudio de alta resolución, especializado en

imágenes moleculares de la glándula mamaria. En

1993, Thompson introdujo esta tecnología con 2 de-

tectores planos que se colocaban a cada lado de la

mama en compresión. Encontró una alta eficiencia

en el conteo de la acumulación de fotones debido

a la proximidad de los detectores a la glándula.

Esto resultó en una mejor resolución espacial com-

parada con el PET de cuerpo entero (12-13). Las

imágenes iniciales se obtuvieron en una mesa es-

tereotáxica ensamblada con los detectores. El sis-

tema permitió una buena correlación radiográfica

con la mamografía, sin embargo tenía la limitación

de la poca visualización de los tejidos mamarios

posteriores (14).

El escáner de segunda generación fue portátil, si-

milar a una unidad de mamografía pequeña con

una estación computarizada para la adquisición de

las imágenes. Los 2 detectores contienen 2000 cris-

tales de foto detección localizados dentro de las

losas de compresión. Esos detectores se mueven a

la vez que se van captando los conteos emitidos

desde la glándula. Los detectores emiten una señal

digital tridimensional (14).

Vol. / Nº - Abril, .

Imágenes molecularesen la evaluación de la glándula mamaria Velázquez, M. V.

Mamografía con emisión de positrones(PEM)

Fig. :Emisión de rayos creados por la aniquilación delos positrones y captado por detectores localiza-dos en sitios opuestos en la cámara.

Fig. :ab

PET de cuerpo entero que demuestra cap-tación anormal del FDG por carcinomaductal invasivo y por adenopatía axilar iz-quierdos (flechas).

Como ya se mencionó, las células tumorales tienen

ciertas características biológicas anormales como

son: el metabolismo de la glucosa, la proliferación

celular, hipoxia y patrones de perfusión. Aprove-

chando estas irregularidades metabólicas, el FDG

se usa para evaluar su acumulación dentro de las

células tumorales. El PEM está designado para vi-

sualizar y medir esta acumulación. PET y PEM usan

los mismos principios de imagen, sin embargo la

cámara usada en PEM ha sido modificada para de-

tectar tumores mamarios pequeños (Fig. 7).

Revista Argentina de Diagnóstico por Imágenes

Imágenes molecularesen la evaluación de la glándula mamaria Velázquez, M. V.

Principios de imágenes con PEM

- Identificación de la extensión tumoral en pacien-

tes con diagnóstico reciente de cáncer de mama.

- Pacientes con tumor primario no conocido.

- Evaluación en recurrencia de cáncer mamario.

- Seguimiento de pacientes con lesiones de alto

riesgo o en terapias de prevención.

- Estudios inconclusos como mamografía o ultraso-

nido.

- Tamizaje de pacientes de alto riesgo, historia pre-

via de cáncer mamario o con mutaciones genéticas

- Monitorizar la respuesta en pacientes con quimio-

terapia.

- Pacientes que tienen contraindicada la RM y re-

quieren de un estudio funcional.

Las pacientes diabéticas no son candidatas para

PEM ya que la glicemia alta diluye el radioisótopo

y los niveles altos de insulina hacen que el FDG

se acumule en el tejido muscular.

Diferencias en la configuración de lascámaras de PET Y PEM

Indicaciones de PEM

Fig. :

Fantoma que demuestra la resolucióndel PEM (A) comparada con la resolu-ción de PET (B).

a b

Vol. / Nº - Abril, .

Imágenes molecularesen la evaluación de la glándula mamaria Velázquez, M. V.

Las pacientes deben tener una dieta rica en proteí-

nas y baja en carbohidratos el día anterior. Deben

ayunar 4 horas antes del examen. El examen esta

contraindicado si la glicemia en el momento del

examen es mayor de 140 mg/dl. Tradicionalmente

se inyectan 10 mCI de F18FDG, sin embargo se ha

demostrado que 5 y hasta 3 mCI son igualmente

útiles, disminuyendo la radiación y el costo. Luego

de la inyección, la paciente reposa por una hora.

Durante este tiempo se ejecutan medidas de control

de calidad y reproducibilidad de PUV en la estación

de adquisición de imágenes.

La primera imagen que se obtiene es en el sitio

de la inyección para asegurar que no haya extrava-

sación del fármaco. Con la paciente en posición

sentada se inmoviliza la mama con compresión mí-

nima, luego se obtienen proyecciones craneocau-

dales y mediolaterales oblicuas de cada mama. Se

debe asegurar que toda la mama este incluida den-

tro del campo de imagen especialmente la axila.

Cada proyección se obtiene en un período de 10

minutos, asegurando que se haga un conteo com-

pleto de los fotones emitidos. Si es necesario, se

pueden hacer proyecciones adicionales como en la

mamografía para tratar de incluir todo el tejido. El

estudio debe ejecutarlo una tecnóloga con conoci-

miento de mamografía que revisa previamente

todas las imágenes de mama disponibles para de-

terminar proyecciones especiales.

Igualmente cabe destacar que la dosis de radia-

ción glandular con una inyección de 10 mCI es de

7 mSV y con 5 mCI es 3.5 mSV y que la resolución

en las imágenes no se afecta con la disminución de

la dosis.

Utilizando técnicas de reconstrucción con ángulo

limitado, se genera una compilación de 12 imáge-

nes tomográficas en cada una de las proyecciones

obtenidas. Las imágenes son evaluadas en una es-

tación de trabajo computarizada que permite valo-

rar medidas, distancias, regiones de interés y

valores de captación estándar conocido como PUV.

Para la cuantificación del conteo, en PET se utiliza

el standardized uptake value conocido como SUV.

En PEM se utiliza PUV o Pem uptake value ya que

este se realiza con un ángulo de escaneo limitado

y no tiene atenuación corregida.

La interpretación del estudio debe hacerla un ra-

diólogo especializado en mama. Primero se des-

cribe y cuantifica la captación del tejido glandular.

Un aumento de captación glandular resulta en un

aumento del PUV. Berg reportó que el PUV max

es de 0.33 en el tejido graso, 0.41 en el tejido dis-

perso, 0.65 en el tejido heterogéneo y 0.85 en el te-

jido denso (15). Luego se describen los focos de

captación o “hot spots”. Se describe su morfología,

tamaño, localización y se cuantifican con PUVmax.

Se genera un valor adicional llamado el LTB (lesión

to background ratio) que es la proporción entre el

PUVmax de la lesión y el PUVmean del tejido.

LTB = PUV max lesión

PUV mean tejido

De acuerdo con Berg, quien describió el LTB, este

aumenta con el grado nuclear de la lesión. Es así

como el LTB de las hiperplasias ductales atípicas es

aproximadamente 1.45, el de CDIS es de 2.1 y el de

carcinomas invasivos es de 3.4 o más. Los carcino-

mas lobulares demostraron un LTB de 1.49 (16). Esto

es importante cuando se considera que PEM puede

ser útil en la evaluación de pacientes de alto riesgo

donde la RM tiene una especificidad limitada. Tam-

bién debe considerarse en la valoración de la res-

puesta a la quimioterapia en tumores triple negativos

como los describe Wei Tse en su estudio presentado

en RSNA en 2011. El PEM tiene la habilidad de de-

tectar Hiperplasia Ductal Atípica (HDA) y puede

usarse para monitorizar terapias profilácticas (Fig. 8).

Al interpretar el estudio se deben correlacionar la

historia clínica y los estudios de mama disponibles.

El reporte de PEM debe ceñirse a los descriptores

BIRADS que aunque aun no han sido publicadas por

el ACR, se adaptan a los recomendados para la RM.

En el caso de identificarse lesiones con PEM que

no sean visualizadas con mamografía, el ultrasonido

dirigido se usa para caracterizar esas lesiones y biop-

siarlas por ultrasonido. Las biopsias guiadas con

PEM se han realizado exitosamente en USA y han

sido aprobadas por la Federación de Drogas y Ali-

mentos (FDA) desde el 2008. Hay que tener en

cuenta que, cuando existe captación de una lesión

por PEM, esta debe manejarse inmediatamente ya

que no existe la posibilidad de categoría BIRADS 3

en PEM (17).

Técnica

Los resultados del primer estudio piloto con PEM

fueron realizados con un escáner de primera gene-

ración por Tafra y colaboradores. Este estudio eva-

luó pacientes en terapia quirúrgica conservadora.

PEM predijo correctamente 73 % de las pacientes

con márgenes quirúrgicas positivas y el 100% de las

pacientes con márgenes negativas.

El estudio concluye que PEM es de alto valor en

la planeación quirúrgica (18).

En un estudio multi-institucional se evaluó el des-

empeño de PEM en pacientes con cánceres cono-

cidos o lesiones sospechosas. PEM demostró una

sensibilidad de 91 %, una especificidad de 93%, un

VNP de 88% y una certeza diagnóstica de 92%.

PEM hizo diagnóstico preoperatorio de 91% de los

CDIS (15).

Schilling comparó la utilidad de PET, PEM y RM

demostrando que PEM tiene una sensibilidad de

92% comparada con PET de 39%. La sensibilidad

de PEM y RM fueron similares. PEM identificó 93%

de los CDIS. PEM tuvo la mitad de falsos positivos

comparados con los de RM, resultando en una es-

pecificidad de 73% para PEM y 43% para RM. Estos

hallazgos fueron consistentes sin importar la den-

sidad glandular. Se concluye en ese estudio que

tal vez PEM sea de mayor utilidad en el tamizaje de

pacientes con alto riesgo por mutaciones genéticas,

evitando biopsias innecesarias e identificando cán-

ceres en su presentación más temprana (19).

En un estudio multicéntrico publicado por Berg,

se confirma que PEM y RM tienen sensibilidad si-

milar. En este estudio, la especificidad de PEM tam-

bién fue mayor que la de RM y el valor positivo

predictivo para biopsia por PEM fue de 63% y para

RM de 53%. El estudio concluye que la combinación

de la caracterización anatómica y metabólica de las

lesiones mejora la detección de enfermedad adicio-

nal de un 49 a un 60% (20).

Aunque la mamografía continua siendo el “Gold

Standard” en el tamizaje de cáncer mamario, están

surgiendo técnicas que están proporcionando in-

formación más allá del estado morfológico de la le-

sión, revelando información fascinante acerca de

los aspectos moleculares del cáncer mamario. Esto

abre un nuevo espectro de opciones para las pa-

cientes. La tendencia actual en las imágenes y la

terapia para el cáncer de mama es la individualiza-

ción. Cada vez más se usan terapias personalizadas

diseñadas en base a las características biológicas y

biomoleculares del tumor así como la presencia de

marcadores moleculares predictivos. De igual ma-

nera, las imágenes de mama están en la búsqueda

de marcadores tumorales como los de proliferación

celular o análogos de estradioles que se puedan

ligar con radioisótopos y ser usados para monitori-

zar y predecir la respuesta clínica a terapias indivi-

dualizadas u hormonales. PET, PET y BSGI/MBI son

técnicas con un alto potencial de uso en este

campo, sin embargo se necesita más investigación

con mayor número de participantes para demostrar

su verdadero impacto.

Revista Argentina de Diagnóstico por Imágenes

Imágenes molecularesen la evaluación de la glándula mamaria Velázquez, M. V.

Resultados con PEM

Conclusión

Fig. :

PEM que muestra carcinoma invasivo de-recho (A) y HDA izquierdo (B) (flechas).

a b

1- Beyhan AC. Clinical experience with Tc 99m

MIBI imaging in patients with malignant tumors;

prelimnary results and comparision with TI-201.

Clin Nucl Med 1992; 17:171-176.

2- Tailefer B. Clinical applications of 99m Tc-sesta-

mibi scintimammography. Semin Nucl Med 2005;

35: 100-115.

3- Brem RF. High resolution scintimammography: a

pilot study. J Nucl Med 2002; 43: 909-915.

4- Brem RF. Occult breast cancer sintimammo-

graphy with high resolution breast specific gamma

camera in women at high risk for breast cancer. Ra-

diology 2005; 237: 274-280.

5- Minhao Z. Real-world application of breast-spe-

cific gamma imaging, initial experience at a com-

munity breast center and its potential impact on

clinical care. Am Journ of Surg 2008; 195: 631-635.

6- O’Connor MK. Molecular breast imaging: advan-

tages and limitations of a scintimammographic tech-

nique in patients with small breast tumors. Breast J

2007; 13: 3-11.

7- Brem RF. Breast-specific gamma imaging as an

Adjunt imaging modality for the diagnosis of breast

cancer. Radiology 2008; 247: 651-657.

8- Brem Rf. Detection of Ductal Carcinoma in Situ

with mammography, Breast-specific gamma ima-

ging and Magnetic resonance imaging: A compara-

tive study. Acad Radiology 2007; 14: 8.

9- Brem RF. Breast-specific gamma imaging with

99m Tc-Sestamibi and Magnetic Resonance Imaging

in the diagnosis of Breast Cancer-A comparative

Study. Breast J 2007; 13: 465-469.

10- Siegal E. Breast Molecular Imaging: A retrospec-

tive review of One institutions experience with this

modality and analysis of its potential role in breast

imaging decision making. Breast J 2012; 18:111-117

11- Rose C. Possitron emission tomography for the

diagnosis of breast Cancer. Nucl Med Comm. 2002:

23; 623-618.

12- Thompson CJ, Murthy K, Picard Y, Weinberg IN,

Mako, R. Positron Emission Mammography (PEM)

A Promising Technique for Detecting Breast Cancer.

IEEE Trans. Nucl. Science 1995; 142: 1012- 1017.

13- Thompson CJ, Murthy K, Weinberg IN, et al. Fe-

asibility Study for Positron Emission Mammography.

Med Phys 1994; 21: 529-538.

14- Thompson CJ, Murthy K, Picard Y, Wang B,

Clancy R,Weinberg IN. Imaging Performance of

PEM: A Metabolic Imaging System for the Early De-

tection of Breast Cancer. Radiology 1995: 1975; 319.

15- Weinberg IN, Beylin D, Anashkin E, et al. Ap-

plication of a PET Device with 1.5mm FWHM In-

trinsic Spatial Resolution to Breast Cancer Imaging.

Proceedings of the 2004 IEEE International Sympo-

sium on Biomedical Imaging: From Nano to Macro,

Arlington, VA, USA. 15-18 April, 2004: 1396-1399.

16- Berg WA, Weinberg IN, et al. High Resolution

Fluorodeowyglucose Positron Emission Tomo-

graphy with Compression is Highly Accurate in De-

picting Primary Breast Cancer. The Breast Journal,

Vol12, November 4, 2006, 309-323

17- Narayan, D, Interpretation of PEM and MRI by

experienced breast imaging radiologist: Perfor-

mance and Observer reproducibility. Am J Roente-

nol 2011: 196:971-981.

18- Tafra L, Cheng Z, Uddo J, et al. Pilot Clinical

Trial of 18F- fluorodeoxyglucose Positron Emission

Mammography in the Surgical Management of Bre-

ast Cancer. Am J Surg. 2005: 190: 628- 632.

19- Schilling K, Narayanan D, Kalinyak J. Effect of

Breast Density, Menopausal Status and Hormone

Use in High Resolution Positron Emission Mammo-

graphy. Abstract RSNA, 2008, Chicago, IL, USA.

20- Berg WA. Comparative effectiveness of PEM and

MRI for presurgical planning of the ipsilateral breast

in women with breast cancer. Radiology 2011, 258:

59-72.

Vol. / Nº - Abril, .

Imágenes molecularesen la evaluación de la glándula mamaria Velázquez, M. V.

Referencias

La Hiperplasia Nodular Regenerativa (HNR) es una

afección infrecuente del hígado caracterizada his-

tológicamente por la presencia de múltiples nódu-

los de hiperplasia hepatocitaria, presentando como

principal característica la ausencia de fibrosis septal

asociada. Los nódulos pueden ser de pequeño tamaño

(menor a 3 mm) distribuidos en forma difusa en el pa-

rénquima hepático y sin representación radiológica.

Más raramente los nódulos pueden adoptar una

forma pseudo-tumoral, siendo un verdadero desafío

para el radiólogo en la diferenciación con otras le-

siones focales hepáticas benignas y malignas. Su

principal manifestación clínica es la hipertensión

portal, considerándose como la segunda causa en

pacientes no cirróticos.

La hiperplasia nodular regenerativa (HNR) es una entidad hepáticabenigna rara caracterizada por la presencia de múltiples nódulosde hiperplasia hepatocitaria sin fibrosis asociada. Ocurre en un con-texto particular, con la presencia de una perfusión hepática hete-rogénea. Varias condiciones son asociadas con la HNR, incluyendosíndromes mieloproliferativos, síndromes linfoproliferativos, cola-genopatías y ciertas drogas. Aunque la HNR puede ser un hallazgoincidental, una hipertensión portal se encuentra casi en la mitadde los casos. Existen dos tipos de nódulos regenerativos: mono-aci-nares y multi-acinares. Estos nódulos difieren en tamaño, desdeunos pocos milímetros a varios centímetros. Los hallazgos radioló-gicos de la HNR multi-acinar muestra nódulos hipervasculares enla fase arterial, sin Wash Out (lavado) en la fase venosa portal y tar-día. Un halo peri-lesional, probablemente relacionado con un áreade parénquima atrófico perinodular es encontrado en la mayoríade los pacientes.

Introducción

Key words: Nodular Regenerative - Hyperplasia - Liver Palabras claves: Hiperplasia Nodular Regenerativa - Hígado.

HIPERPLASIANODULARREGENERATIVA HEPÁTICA

Gustavo Raichholz,Franck Pilleul, Aimeric Guibal

Abstract Resumen

Revista Argentina de Diagnóstico por Imágenes

Revisión de tema

Nodular regenerative hyperplasie (NRH) of the liver is a rare benignentity characterized by the presence of multiple nodules of hepato-cellular hyperplasia without associated fibrosis. It occurs in a parti-cular clinical context, with the presence of heterogeneity of hepaticperfusion. Various conditions may be associated with NRH, includingmyeloproliferative syndromes, lynphoproliferative syndromes, colla-gen vascular diseases, and drugs. Although NRH can be an incidentalfinding, portal hypertension is found in nearly half of the cases.There are two types of regenerative nodules: mono-acinares andmulti-acinares. These nodules differ in size, from a few millimetersto several centimeters. The radiologic findings of NRH Multi-acinarshow hyper vascular nodules on the hepatic arterial phases, withoutWash Out on the portal venous and delayed phases. Peri-lesionalhalo, probably related to the area of perinodular atrophic pa-renchyma was encountered in the majority of patients.

Recibido: de Noviembre de / Aceptado: de Enero de Recieved: November th / Accepted: January th

Datos de contacto: Gustavo Raichholz. Diagnóstico por Imagen Junín. Junín (CP ). Sta Fe-Arg.

e-mail: [email protected]

La HNR fue descripta por primera vez en 1953

por Ranstrom (1) bajo el nombre de «adenomatosis

miliar hepatocelular», y en 1959 Steiner (2) propuso

la nomenclatura de HNR vigente actualmente. La

misma constituye una afección hepática benigna in-

frecuente que se caracteriza por la transformación

difusa del parénquima hepático normal en peque-

ños nódulos de regeneración, sin fibrosis asociada.

La actual frecuencia de la HNR hepática es de 0,6%

-2,6% en series de autopsia. La HNR es una entidad

histológica común, en contraste con la escasa lite-

ratura radiológica reportada (3); esto puede ser de-

bido a que típicamente se tratan de nódulos

hepatocitarios menores a 3 mm de diámetro. Rara-

mente estos nódulos pueden presentar un patrón

confluente, adquiriendo un tamaño mayor de 5 mm

y manifestándose con lesiones pseudotumorales

(4). En estos casos es un verdadero desafío diag-

nóstico, debido que pueden ser confundidos con

otras lesiones focales hepáticas, como el carcinoma

hepatocelular, en caso de signos de hipertensión

portal o en el caso de pacientes oncológicos con

metástasis. El correcto diagnóstico es extremada-

mente importante, principalmente en las situacio-

nes anteriormente descriptas, ya que la HNR es una

entidad benigna con un buen pronóstico. Su edad

media de presentación es de 55 años, con extre-

mos de 6 a 91 años. Existe una cierta predominan-

cia femenina descripta por algunos autores (5).

Anatomopatológicamente se define como múlti-

ples nódulos de hiperplasia hepatocitaria sin fibro-

sis asociada (contrariamente a los nódulos de

regeneración sobre hígado de cirrosis). Existen dos

formas: Nódulos mono-acinares, situación más fre-

cuente, presentándose los nódulos de pequeño ta-

maño (menor a 3 mm) diseminados de forma difusa

en todo el hígado. Estos nódulos se encuentran

constituidos por hepatocitos hiperplásicos dis-

puesto alrededor de un solo espacio porta; presen-

tando una corona periférica de hepatocitos atróficos

delimitándolos sin fibrosis perinodular. La vascula-

rización de estos nódulos es predominantemente

portal. La otra forma, menos frecuente aún, está

representada por los nódulos multi-acinares. En

ésta, los nódulos son de tamaño más grande (va-

riando entre 3 mm y 4 cm), en general múltiples,

pero no difusos. Un nódulo multi-acinar contiene

varios espacios portas, algunos con trombosis ve-

nosas. Presentan una vascularización predominan-

temente arterial, siendo en raras ocasiones a

predominio portal. No existe fibrosis perinodular,

al igual que en los nódulos mono-acinares (6).

Se acepta actualmente que la fisiopatología de

la HNR es debida a fenómenos vasculares hepáti-

cos. El origen de estos nódulos sería una obstruc-

ción de ramas portales intra-hepáticas, es decir, una

venopatía portal obliterante. La obstrucción de las

ramas portales ocasiona atrofia del parénquima

hepático circundante, con hiperplasia nodular com-

pensadora del parénquima que presenta un ade-

cuado flujo sanguíneo.

La HNR es asintomática en más de la mitad de los

casos. Cuando se manifiesta clínicamente, lo hace me-

diante hipertensión portal (7), considerándose la se-

gunda causa de hipertensión portal en pacientes sin

cirrosis en Europa (8). El contexto clínico es un ele-

mento clave para el diagnóstico, ya que ha sido des-

cripta en pacientes con enfermedades sistémicas

(poliartritis reumatoide, esclerodermia, lupus), enferme-

dades hematológicas (linfo o mieloproliferativas, trom-

bofilias, agammaglobulinemia), medicamentos

(inmunosupresores o quimioterápicos), anomalías vas-

culares hepáticas congénitas (agenesia porta, shunt con-

génitos) y trastornos diversos (trasplante hepático o

renal, VIH, insuficiencia cardiaca, enfermedad celíaca).

Los nódulos regenerativos son un hecho frecuente en

pacientes con síndrome de Budd-Chiari (9). El término

de nódulos regenerativos grandes es preferido en estos

pacientes (Fig. 1), ya que en esta situación clínica la en-

fermedad puede progresar a una fibrosis y cirrosis he-

pática en un estadio avanzado (9).

Por su parte, los tests biológicos son normales, en-

contrándose una colestasis anictérica en el 25% de los

casos. Una pancitopenia debido al hiperesplenismo (se-

cundario a la hipertensión portal) puede estar presente.

Revisión del tema

Aspectos Anatomopatológicosy Fisiopatológicos

Aspectos Clínicos

Vol. / Nº - Abril, .

Hiperplasia nodularregenerativa hepática Raichholz G. y Col.

En la afectación mono-acinar las exploraciones ima-

genológicas demuestran, en la mayoría de los

casos, un parénquima hepático morfológicamente

normal debido que los nódulos son de pequeño ta-

maño y su vascularización es predominantemente

portal. A veces, un aspecto heterogéneo y reticular

del parénquima hepático puede ser encontrado,

asociado a signos de hipertensión portal. Los nódu-

los multi-acinares suelen manifestarse con imágenes

pseudo-tumorales múltiples. Ecográficamente pre-

sentan aspecto variable siendo más frecuentemente

hiperecogénicos o isoecogénicos mientras que con

modo Doppler, pueden ser visualizados vasos pe-

rilesionales con espectro arterial (Fig. 2). Una co-

rona periférica hipoecogénica puede evidenciarse

ocasionalmente.

En Tomografía Computada (TC), los nódulos son

identificados como iso o hiperdensos sin contraste

endovenoso mientras que en resonancia magnética

(RM), sin inyección de Gadolinio, son visibles en

hiperseñal global o de forma más rara con un cen-

tro isointenso, con corona periférica hiperintensa

en T1. En T2, su comportamiento es variable,

siendo más frecuente hiperintenso en su centro con

una corona en isoseñal (Fig. 3 y 4). La cinética vas-

cular característica de la HNR multi-acinar, tanto

en TC como en IRM, es de nódulos hipervasculares

en la fase arterial, con una corona periférica hipo-

vascular. En la fase portal los nódulos son iso o li-

geramente hiperdensos/intensos con respecto al

parénquima hepático adyacente (Fig. 2-4). En la

fase tardía, estos nódulos se comportan como iso-

vasculares con respecto al parénquima hepático

(sin Wash Out – lavado-), una característica extre-

madamente importante para diferenciarlos de las

lesiones malignas como las metástasis y carcinoma

hepatocelular. El origen de la corona periférica hi-

povascular en la fase arterial y en fase portal es

discutida, correspondiendo para algunos autores al

parénquima hepático atrófico adyacente y, para

otros, de lesiones tipo peliosis.

En ocasiones, los nódulos regenerativos son iso-

vasculares en todos los tiempos (vascularización por-

tal predominante). En estos casos, la utilización de

contraste hepato-específico en RM, como el Manga-

fodipir Trisodico (Teslascan®), muestra lesiones hi-

perintensas T1, permitiendo diferenciarlas de lesiones

no hepatocitarias como las metástasis (Fig. 2 y 4).

Revista Argentina de Diagnóstico por Imágenes

Hiperplasia nodularregenerativa hepática Raichholz G. y Col.

Fig. :

Sindrome de Budd-Chiari.

Características Imagenológicas

ab

Seguimiento de lesión nodular del segmento VI hepático.A) TC en fase arterial mostrando nódulo hipervascular delsegmento VI (flecha).B) TC en fase venosa. Nótese el aspecto heterogéneo delparénquima hepático. La lesión nodular persiste hiper-densa (flecha) con respecto al parénquima hepático adya-cente (ausencia de Wash Out).

Vol. / Nº - Abril, .

Hiperplasia nodularregenerativa hepática Raichholz G. y Col.

Fig. : Paciente de años de edad con antecedente de adenocarcinoma de colon, con hepatectomíaderecha por metástasis. Aparición de una lesión sólida en TC de control.A) Ecografía doppler color mostrando lesión iso/hipoecogenica, sin representación al doppler color (flecha).B) TC en fase arterial poniendo en evidencia lesión nodular hipervascular con corona hipodensa (flecha). Ante estacaracterística tomográfica, una HNR fue sospechada.C y D) RM ponderada en T y T Fat Sat respectivamente, observándose la lesión en discreta hiperseñal T y en iso-señal T (flecha).E) Inyección de contraste hepato-específico (Telascan®), demostrando el carácter hepatocitario benigno de la lesión(flecha).

a bc de

Revista Argentina de Diagnóstico por Imágenes

Hiperplasia nodularregenerativa hepática Raichholz G. y Col.

Fig. : Mujer con antecedentes de trombosis portal tratada con anticoagulantes. A) TC con contraste E.V en fase venosa. Lesión nodular subcapsular del segmento VIII presentando característicorealce central con corona hipodensa (flecha), muy sugestivo de HNR.B y C) RM T y T Fat Sat respectivamente. Múltiples nódulos hipointensos en T e hiperseñal central con coronaen isoseñal en T (flecha).D y E) RM T Fat Sat con Gadolinio: típico realce central con corona periférica de menor intensidad (flecha). Ob-sérvese otra lesión nodular con características semejantes, localizada en el segmento VII.

a bc de

Vol. / Nº - Abril, .

Hiperplasia nodularregenerativa hepática Raichholz G. y Col.

Fig. : HNR confirmada histológicamente.Paciente con linfoma mediastinal en tratamiento. Lesión hepática descubierta en ecografía de control.A) Ecografía demostrando imagen nodular de forma polilobulada, levemente heterogénea con área central hi-perecogenica y zona periférica hipoecogénica (flecha).B) TC en fase venosa mostrando lesión nodular del segmento II, con refuerzo anular periférico (característicasatípicas para una HNR) (flecha).C y D) RM T Fas Sat y T respectivamente. La lesión nodular es discretamente hipointensa T y muestra hiperse-ñal central T (flecha).E) T Telascan® poniendo en evidencia hipercaptación en relación a su carácter hepatocitario (flecha).

a bc de

Varias lesiones hepáticas se incluyen en la lista de

diagnósticos diferenciales, los cuales detallaremos

a continuación (9):

A) Hiperplasia nodular focal (HNF):Es un tumor benigno, descubierto incidentalmente

en mujeres jóvenes. Es probablemente causada por

una respuesta hiperplásica a una anormalidad vas-

cular localizada. Los hallazgos que ayudan a dife-

renciar la HNF de la HNR son: la HNF es

usualmente (77% de los casos) solitaria y grande

(diámetro medio 4 cm) (10). Es, en la mayoría de

los casos, isodensa e isointensa en relación al hí-

gado normal sin contraste y en la fase venosa portal

en TC e RM. Muestra un realce marcado y homo-

géneo en la fase arterial en las diferentes metodo-

logías diagnósticas. Un hallazgo común es la

presencia de una cicatriz central, que es visible solo

en el 35% de los casos en lesiones menores a 3 cm

y 65% en lesiones mayores (Fig. 5) (10). En una

minoría resulta imposible diferenciar una HNF de

una HNR, a pesar que no existen repercusiones clí-

nicas serias, ya que ambas son entidades benignas

y usualmente no progresan.

Revista Argentina de Diagnóstico por Imágenes

Hiperplasia nodularregenerativa hepática Raichholz G. y Col.

B) Adenoma:El adenoma hepatocelular comparte algunos hallaz-

gos con la HNR, pero una distinción es a menudo

posible y necesaria entre estas dos entidades, de-

bido a que el adenoma puede complicarse (hemo-

rragia, etc.) (Fig. 6) o puede presentar una

transformación maligna, por lo que la conducta ac-

tual es la extirpación quirúrgica. Ocurren casi ex-

clusivamente en hígados hiperestimulados por es-

teroides exógenos (anticonceptivos orales o ana-

bólicos) o metabolismo anormal de los

carbohidratos (enfermedad de depósito de glucó-

geno). A diferencia de la HNR, los adenomas son

usualmente solitarios y suelen presentar grasa ma-

croscópica, hemorragia, necrosis o calcificaciones,

resultando de apariencia heterogénea en TC e RM.

Diagnóstico Diferencial

Típica Hiperplasia Nodular Focal enpaciente joven de sexo femenino. A) RM en secuencia T, visualizándose lesiónnodular isointensa, con cicatriz en hiperseñal(flecha).B) T Fat Sat en fase arterial, mostrando elcarácter hipervascular de la lesión, con cicatrizsin realce.C) T Fat Sat en fase tardía, poniendo en evidenciala ausencia de Wash Out y el realce tardío de lacicatriz (flecha).

Fig. :a bc

Vol. / Nº - Abril, .

Hiperplasia nodularregenerativa hepática Raichholz G. y Col.

C)Carcinoma hepatocelular (CHC):Se desarrolla usualmente en un hígado cirrótico

(generalmente por alcoholismo o hepatitis crónica

viral). Cuando un CHC es encontrado en un pa-

ciente no cirrótico, éste es a menudo una masa so-

litaria, grande y heterogénea. Se comporta como

una lesión hipervascular en la fase arterial con

wash out en la fase venosa portal (Fig. 7).

Fig. :

Paciente de sexo femenino,de años de edad.

ab

Shock Hipovolémico por adenomacomplicado. A) Ecografía: lesión hepática heterogé-nea con áreas hipo e hiperecogénicas.B) TC en fase venosa: nótense lasáreas de extravasación activa de con-traste E.V. (flecha).

Fig. :

Carcinoma Hepatocelular.

ab

A) TC en fase arterial, mostrando voluminosa forma-ción ocupante de espacio hipervascular (flecha).B) TC fase venosa. Nótese el Wash Out franco y la cápsulabien definida de la lesión (flecha).

La HNR constituye una entidad infrecuente caracte-

rizada por una hiperplasia hepatocitaria sin fibrosis

septal asociada. Representa una causa frecuente de

hipertensión portal en pacientes sin cirrosis hepática.

Cuando se manifiestan en imágenes, es a través de

lesiones con una cinética vascular particular, carac-

terizada por lesiones nodulares hipervasculares en

la fase arterial, mostrando una corona hipovascular

periférica, no mostrando Wash-Out en fases venosas

ni tardías. Estas características y en un contexto clí-

nico particular, permiten evocar el diagnóstico.

1. Ranstrom S. Miliary hepatocelular adenomatosis. Acta

Pathol Microbiol Scand. 1953;33:225-229.

2. Steinert PE. Nodular regenerative hyperplasia of the

liver. Am J Pathol 1959; 35:943-953.

3. Clouet M, et al. Imaging features of nodular regenera-

tive hyperplasia of the liver mimicking hepatic metasta-

ses. Abdom imaging. 1999; 24:258-261.

4. Casillas C, et al. Pseudotumoral presentation of nodular

regenerative hyperplasia of the liver: imaging in five pa-

tients including MR imaging. Eur Radiol 1997; 654-658.

5. Capron JP, et al. L’hyperplasie nodulaire régénérative

du foie. Etude de 15 cas et revue de la literatura. Gastro-

entérol Clin Biol 1983;7:761-769.

6. Masaya T, et al. Pathology of the Liver in Budd-Chiari

Syndrome: Portal Vein Thrombosis and the Histogenesis

of Veno-Centric Cirrhosis,Veno-Portal Cirrhosis, and Large

Regenerative Nodules. Hepatology 1998; Vol 27: N2.

7. Arvamitaki M, et al. Nodular regenerative hyperplasia

of the liver. A review of 14 cases. Hepatogastroenterology

2001;48:1425-2149.

8. Naber AH,et al. Nodular regenerative hyperplasia of

the liver: An important cause of portal hypertension in

non-cirrhotic patients. J Hepatol 1990;12:94-99.

9. Brancatelli G, et al. Benign Regenerative Nodules in

Budd-Chiari Syndrome and Other Vascular Disorders of

the Liver: Radiologic-Pathologic and Clinical correlation.

Radiographics 2002;22:847-862.

10. Brancatelli G, et al. Focal nodular hyperplasia: CT

findings with emphasis on multiphasic helical CT in 78

patients. Radiology 2001;219:61-66.

11. Krinsky G, et al. Dysplastic nodules in cirrhotic liver:

arterial phase enhancement at CT and MR imaging-a

case report. Radiology 1998;209:461-464.

Revista Argentina de Diagnóstico por Imágenes

Hiperplasia nodularregenerativa hepática Raichholz G. y Col.

Conclusión

Bibliografía

D) Metastasis hipervasculares:Ciertos tumores, particularmente los endócrinos o

el carcinoma de células claras renales, pueden dar

metástasis hepáticas hipervasculares. Típicamente,

estas metástasis son hiperdensas o hiperintensas en

la fase arterial en TC e IRM, e hipodenso e hipoin-

tenso en la fase venosa portal - Wash Out- (Fig. 8).

A diferencia de los nódulos de la HNR, las metás-

tasis hipervasculares son usualmente de diferentes

tamaños y heterogéneas.

Fig. :

Metástasis de tumor endócrino de páncreas.

ab

A) TC en fase arterial: múltiples lesiones hepáticas hiper-vasculares con centro hipodenso (flecha).B) TC en fase venosa: nótese el Wash Out lesional (flecha).

La Degeneración Olivar Hipertrófica (DOH) es una

entidad poco frecuente cuya base fisiopatológica es

la degeneración trans-sináptica por disrupción del

tracto dentado-rubro-olivar o “Triángulo de Guillain

Mollaret”. Se expresa con hipertrofia secundaria del

Núcleo Olivar Inferior (NOI). Las causas primarias

que más frecuentemente comprometen esta vía

funcional son los accidentes cerebovasculares del

tronco cerebral y cerebelo. Clínicamente puede ma-

nifestarse con temblor sintomático o mioclonÍas del

paladar. Los hallazgos en Resonancia Magnética

(RM) incluyen la hipertrofia e hiperintensidad en

T2 y FLAIR del NOI. Por lo tanto, el propósito de

este trabajo es revisar la anatomía del tracto den-

tado-rubro-olivar o “Triángulo de Guillain Mollaret”

y describir las manifestaciones en Resonancia Mag-

nética de la DOH y sus patrones de presentación

homolateral, contralateral y bilateral.

En 1931 los doctores George Charles Guillain y Pie-

rre Mollaret describieron las conexiones anatómicas

relacionadas con mioclonías del paladar (1). El cir-

cuito funcional triangular o tracto dentado-rubro-

olivar conecta el núcleo rojo y el NOI

homolaterales a través del tracto tegmental central.