Equivalencias en Las Clasificaciones de Los Trastornos Del Lenguaje

-

Upload

dany-menares -

Category

Documents

-

view

8 -

download

0

Transcript of Equivalencias en Las Clasificaciones de Los Trastornos Del Lenguaje

Equivalencias en las Clasificaciones de los Trastornos del Lenguaje

Introducción. Las alteraciones, problemas, patologías, discapacidades o déficit han sido sujeto desde siempre de distintas clasificaciones por parte de la ciencia con la finalidad de dar coherencia y orden para poder suministrar las atenciones o terapias necesarias para abordar dichos problemas. En lo que se refiere a los trastornos del lenguaje, las clasificaciones han fructiferado y se han masificado intentando delimitar los cuadros para favorecer su comprensión y atención adecuadas por parte de los especialistas. Sin embargo, ninguna clasificación ha logrado hasta ahora abarcar el 100% de los cuadros. Ninguna ha logrado ser tan exhaustiva y precisa que evite la aparición de “la excepción a la regla”. Todos aquellos que nos desempeñamos en educación especial saben lo cierto que es esto. Siempre hay cuadros que no encajan “ni aquí ni allá”, por así decirlo. Demás está decir lo difícil que es encontrar una patología 100% pura (generalmente se da: trastorno de lenguaje + trastorno de habla) y las cosas se complican aún más al derivarse las famosas secuelas en las áreas del aprendizaje (trastorno de lenguaje + trastorno de habla + trastorno de aprendizaje). Bueno, quizás lo anterior se deba a la plasticidad del lenguaje. Aunque se divida en módulos los límites siempre serán difusos y superpuestos. A pesar de todo lo mencionado ¿por qué se insiste en las clasificaciones? Algunas de las repuestas son:

Existen enfoques terapéuticos probados y específicos que han demostrado ser útiles y eficaces en cuadros con determinadas características.

Clasificar los distintos cuadros permite optimizar y focalizar los recursos terapéuticos disponibles.

Permite establecer una línea de base para abordar los distintos cuadros. Genera un orden para el terapeuta dentro del caos que pueden presentar los distintos

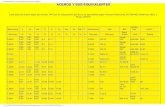

cuadros. Si miramos las distintas clasificaciones que han surgido a través del tiempo, éstas no son muy diferentes entre sí, en lo medular. Generalmente cambian sus nombres por otros más específicos intentando delimitar los cuadros, pero no cambia al grupo a la cual está dirigido. A continuación analizaremos e intentaremos equiparar las clasificaciones que más relevancia han tenido a nivel de la ciencia del lenguaje y como algunas de ellas han impactado a nuestro medio en las últimas décadas en lo que se refiere a educación especial. Equivalencia de Clasificaciones. Intentaré establecer alguna equivalencia entre las clasificaciones que por distintas razones han impactado a nuestro medio. Algunas de ellas destacan por su fuerza teórica y reconocimiento científico, otras han sido utilizadas en decretos de educación especial (192 y 1300) y otras gozan de gran prestigio internacional y están sujetas a revisiones permanentes.

1. Clasificación de Azcoaga J. (1970). 2. Clasificación de Ingram T.T. (1970). 3. Clasificación de Rapin y Allen (1983, 1987). 4. Clasificación de los Trastornos del Lenguaje según DSM-IV (1994).

La clasificación de Azcoaga basa su prestigio en el enfoque fisiopatológico que se otorga a los distintos cuadros. Intenta establecer una correlación entre la patología y su sustrato biológico, en este caso, una alteración de la actividad nerviosa superior (excitación e inhibición). La clasificación de Ingram fue utilizada durante muchos años en escuelas especiales de lenguaje normadas por el decreto 192. Cuenta con 4 niveles de severidad, desde leve a muy severo. La clasificación de Rapin y Allen una de las más utilizadas por la comunidad científica internacional ha logrado agrupar alrededor del 90% de las patologías del lenguaje. Se ha utilizado en una gran variedad de estudios e investigaciones y es citada en la mayoría de la literatura especializada en lenguaje. La clasificación de los trastornos del lenguaje del DSM-IV utiliza un criterio puramente clínico para referirse a los trastornos del lenguaje y se basa en diferencias de tipo cognitivo. Esta clasificación es la oficial del decreto 1300 que regula a las escuelas especiales de lenguaje. A continuación intentaremos establecer un paralelismo entre estas clasificaciones, las cuales definen las mismas patologías con mayor o menor especificidad intentando clarificar los cuadros que agrupan. Obviamente cada una agrega o quita alguna característica, pero en lo medular han intentado definir una misma patología.

Azcoaga J. 1970 Ingram T. 1970 Rapin y Allen 1983 DSM – IV 1994 Retardo de

Patogenia Anártrica: Trastorno de la

actividad del analizador cinestésico

motor verbal que afecta la elocución del

lenguaje. Existen formas leves que

producen un discreto compromiso del

sistema fonológico y formas graves que se presentan como una

mudez y deja secuelas en el

aspecto gramatical.

GRADO I LEVE

Retardo de la

adquisición de los sonidos de las

palabras. Lenguaje normal.

Déficit de Programación Fonológica:

La comprensión es relativamente normal

pero, en este caso existe una fluidez de

producción, aunque con muy poca claridad, lo que hace casi ininteligible a

estos niños. Es notable la mejoría de calidad

articulatoria en tareas de repetición de elementos

aislados (sílabas, palabras cortas) que no se observa cuando se

trata de palabras largas o frases.

Trastorno de Lenguaje

Expresivo: A. Las

puntuaciones obtenidas mediante

evaluaciones del desarrollo del

lenguaje expresivo, normalizadas y administradas

individualmente, quedan

sustancialmente por debajo de las

obtenidas mediante evaluaciones

normalizadas tanto de la capacidad

intelectual no verbal como del desarrollo del

lenguaje receptivo. El trastorno puede

manifestarse clínicamente a través de unos

síntomas que incluyen un vocabulario sumamente

limitado, cometer errores en los

tiempos verbales o experimentar

dificultades en la memorización de palabras o en la producción de

frases de longitud o complejidad

propias del nivel evolutivo del sujeto. B. Las dificultades

del lenguaje expresivo

interfieren en el rendimiento académico o laboral o la

comunicación social.

C. No se cumplen criterios de

trastorno mixto del lenguaje receptivo

expresivo ni de trastorno

generalizado del desarrollo.

D. Si hay retraso mental, déficit

sensorial o motor del habla o privación

ambiental, las deficiencias del lenguaje deben exceder de las habitualmente

asociadas a tales problemas.

Retardo de Patogenia Anártrica

Moderado.

GRADO II MODERADO

Retardo más severo en la

adquisición de los sonidos de las palabras y del desarrollo del

lenguaje. Comprensión

Déficit Fonológico-Sintáctico: Corresponde al cuadro clásicamente

descrito como "Disfasia"; estos sujetos tienen una mejor comprensión que

expresión, pero les cuesta entender cuando el enunciado es largo,

incluye estructuras complejas, resulta

Trastorno Mixto del Lenguaje

Receptivo Expresivo

A. Las puntuaciones

obtenidas mediante una batería de

evaluaciones del desarrollo del

lenguaje receptivo

normal ambiguo, se presenta descontextualizado o, simplemente, se emite

con rapidez. En expresión, destacan sus

dificultades de articulación, de fluidez y,

sobre todo, de aprendizaje y uso de nexos y marcadores

morfológicos. En algunos casos, la propia

formación secuencial de los enunciados resulta

laboriosa.

y expresivo, normalizadas y administradas

individualmente, quedan

sustancialmente por debajo de las

obtenidas mediante evaluaciones

normalizadas de la capacidad

intelectual no verbal. Los

síntomas incluyen los propios del trastorno del

lenguaje expresivo, así como

dificultades para comprender

palabras, frases o tipos específicos de

palabras, tales como términos

espaciales. B. Las deficiencias

del lenguaje receptivo y expresivo interfieren

significativamente el rendimiento académico o laboral o la

comunicación social.

C. No se cumplen los criterios de

trastorno generalizado del

desarrollo. D. Si hay retraso

mental, déficit sensorial o motor

del habla o privación

ambiental, las deficiencias del lenguaje deben exceder de las habitualmente

asociadas a estos problemas.

Retardo de Patogenia Afásica:

Alteración de la

GRADO III SEVERO

Déficit Léxico-Sintáctico:

Dentro del retraso, van

Trastorno Mixto del Lenguaje

Receptivo

comprensión del lenguaje que se

caracteriza por un déficit de la actividad

combinatoria del analizador verbal y

que se exterioriza por síntomas que afectan

la comprensión del lenguaje y

desorganiza la elocución, en especial

en el aspecto sintáctico- semántico.

Retardo aún más severo de los sonidos y del desarrollo del

lenguaje. Dificultades en la comprensión del

lenguaje

superando sus alteraciones de

pronunciación, pero presentan grandes

dificultades de evocación y estabilidad del léxico.

La comprensión de palabras sueltas puede

ser normal, o casi normal, pero no así la de frases.

Se registra una abundancia de "

muletillas", interrupciones,

parafasias, perífrasis y reformulaciones, dentro de una gran dificultad

para mantener el orden secuencial y utilizar correctamente los

marcadores morfológicos cuando tienen que

expresar enunciados más complejos que los simples diálogos

cotidianos.

Expresivo

Retardo de Patogenia Afásica.

GRADO IV MUY SEVERO

Gran trastorno

del desarrollo del lenguaje hablado.

Dificultad en la comprensión del

lenguaje y del significado de otros sonidos.

Frecuentemente sordera aparente

Agnosia Verbal Auditiva: El sujeto no entiende el lenguaje

aunque puede comunicar con gestos naturales, y su expresión es nula o casi nula, incluso en

repetición; es un cuadro asimilable a los descritos bajo las denominaciones de afasia congénita mixta

o sordera verbal.

Trastorno Mixto del Lenguaje

Receptivo Expresivo

Comentarios. Actualmente es muy difícil llegar a un acuerdo en las clasificaciones del lenguaje. A veces es necesario combinarlas para poder definir un determinado cuadro. Por ejemplo, podemos encontrar un déficit de programación fonológica de grado leve (Rapin y Allen + Ingram), definiendo síntomas y grados. Más allá de abanderizarse por una u otra clasificación, lo más conveniente es utilizar la que más se acomode al cuadro que estemos describiendo y tratando en un determinado momento. Con ello se focaliza la terapia apropiada y los recursos necesarios para superar la patología. Bibliografía. - Azcoaga, J. E., Bello, J. A., Citrinovitz, J., Derman, B., Frutos, W. M. "Los Retardos del

Lenguaje en el Niño". Buenos Aires. Edit. Paidos. 2º Edición. 1979.

- American Psychiatric Association. “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. DSM-IV”. Washington D.C. 1994. (Traducción española, DSM-IV: Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Barcelona. Edit. Masson. 1995.)

- Monfort, M., Juárez, A. "Los Niños Disfásicos". Madrid. Edit. CEPE. 1993. - Mendoza, E. “Trastorno Específico del Lenguaje (TEL)”. Madrid. Ediciones Pirámide. 2001.

- Perello, “Perturbaciones del Lenguaje”.

Daniel A. Silva T. Fonoaudiólogo

Universidad.de Chile