EL COLEGIO DE MICHOACAN, A.C. CENTRO DE ESTUDIOS … · Clase y Cultura de la Maestría en...

Transcript of EL COLEGIO DE MICHOACAN, A.C. CENTRO DE ESTUDIOS … · Clase y Cultura de la Maestría en...

-

EL COLEGIO DE MICHOACAN, A.C. CENTRO DE ESTUDIOS ANTROPOLÓGICOS

“Ganarse la vida, jugarse la suerte: una etnografía sobre comerciantes, mercados laborales

y movilidad entre Tulcingo, Puebla y la zona metropolitana de Nueva York (1970-2017)”

tesis que para optar al grado de Doctora en Antropología Social

PresentaMtra. Iliana Vázquez Zúñiga

Director: Dr. Andrew Roth Seneth Lectores:

Dr. Arthur Leigh Binford Dra. Rihan Yeh

Dra. Ma. de Lourdes Flores Morales

Zamora, Michoacán, 15 de marzo del 2018

-

AGRADECIMIENTOS

Agradezco al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por haberme otorgado una beca con la que pude solventar mis estudios de doctorado del 2013 al 2017. Igualmente a El Colegio de Michoacán por los recursos adicionales que me permitieron cubrir los últimos meses de escritura de esta tesis.

Este trabajo es producto de años de aprendizajes y diálogos continuos con muchas personas que marcaron en distintas formas mi formación, otorgándome no sólo su conocimiento sino su amistad. Por todo ello, agradezco profundamente el tiempo, interés y dedicación que dieron a mi trabajo y mi persona. Todo ello es significativo y valioso para mí y seguramente estas líneas no bastan para expresar mi reconocimiento y compromiso con ellos.

Agradezco a mi director de tesis el Dr. Andrew Roth quien siguió cada etapa de mi proyecto, me proporcionó siempre una atinada y rigurosa guía así como una lectura atenta y crítica de mis trabajos. A mi comité de tesis, el Dr. Leigh Binford, quien ha estado presente desde mi trabajo de grado de la maestría y cuya postura crítica y analítica ha sido fundamental en mi formación. Igualmente a la Dra. Rihan Yeh por su lectura comprometida y minuciosa, sus comentarios siempre reforzaron importantes detalles etnográficos que yo pasaba por alto. A la Dra. Ma. de Lourdes Flores, con quien trabajé más de cerca en la última etapa del doctorado, su lectura reforzó mi enfoque desde la economía política y aportó importantes detalles.

A los profesores de El Colegio de Michoacán en general. Me llevo la actitud comprometida, disciplinada y crítica de sus clases y observaciones. A Gail Mummert con quien aprendí en un tono de contrapunteo sobre migración, transnacionalismo y familia. A Gaby Zamorano que me motivó a convertir un trabajo escolar en un artículo más serio para publicación, agradezco su tiempo para leerme y sus comentarios. A Laura Roush, Jorge Uzeta, Salvador Maldonado y Eduardo Zarate. Sus clases reforzaron en muchos sentidos mi investigación.

A mis compañeros de generación, con quienes compartí clases, charlas y fiestas que nos unieron en amistad y enriquecieron nuestra estancia en Zamora. Al ya extinto pero significativo “Eje del mal” que marcó un periodo importante de mi formación con las pláticas intensas y convivencias dentro y fuera de clases. A Mariano Acosta, Jaime Huerta, Victoria Luna y sobre todo José Osorto, con su compañía y cariño que persiste y se fortalece con el tiempo y la distancia.

A mis otros compañeros con quienes entablé amistad y además dieron su tiempo para leer algunos insumos y capítulos incipientes en el taller virtual, a distancia, informal y esporádico que tuvimos por algún tiempo: Rodolfo Vera “El Capitán”, Rogelio Córdova, Virginia Escobedo, Gustavo Morales y Elena Bolio.

1

-

Al volver a Puebla en la etapa de trabajo de campo y escritura me incorporé por invitación del Dr. Ricardo F. Macip al Seminario de Investigación Permanente Poder, Clase y Cultura de la Maestría en Antropología Sociocultural del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la BUAP. Ahí circulé varias versiones de mi trabajo en el taller “La letra con sangre entra” y socialicé inquietudes que fueron de gran ayuda para la versión final de la tesis. El seminario fue importante para mí porque me brindó un espacio de discusión y aprendizaje que hizo buen complemento con mi formación en Zamora. Me sirvió como una segunda casa a la que podía llegar con la confianza de sentirme con colegas comprometidos y críticos con los que aprendí mucho. Agradezco a todos sus integrantes y en especial a Ricardo Macip, quien ha seguido mi formación desde la licenciatura, allá con mi “chairismo de juventud”. Agradezco en especial que me orientara en esa etapa, justamente para seguir con mis estudios de maestría “más allá de los volcanes”. Además, ofreció siempre un consejo y guía así como su amistad incondicional.

En Puebla también leyeron algunas partes de mi trabajo la Dra. Alison Lee del Departamento de Antropología de la UDLAP. Sus comentarios en una estancia corta con ella fueron de gran ayuda sobre todo en el capítulo tres. A Adriana Ortega con la que colaboré para la realización de encuestas en Tulcingo, Piaxtla y Chinantla durante mi trabajo de campo y luego en Passaic, NJ y el sur del Bronx, NY.

A las chicas que desde lejos siempre procuraron el soporte emocional y el compromiso en las lecturas no sólo de versiones incipientes de la tesis sino de artículos y trabajos para congresos: Denisse Román, Julieta Flores y Noemi Pointeau. Agradezco su amistad y cariño a pesar de la distancia.

En este terreno de amistad agradezco a Iván Alonso que procuró siempre hospedaje en las visitas a Zamora y a Pedro Pablo Favela, por su amistad y charla. Ambos son de esas personas que te dará gusto volver a ver aunque pasen los años. También en Puebla a José Viveros, por apoyarme en momentos importantes de mi vida. Igualmente a Misraí Gutiérrez por las valiosas charlas “terapéuticas”.

En Tulcingo seguro se me pasan muchas personas, pero en especial a la familia Aguilar, don David y doña Emma. Agradezco que me hayan recibido en sus casas, me dieran hospedaje y alimento. A Ciro y Rey que hicieron de mi estancia en Tulcingo, una etapa más llevadera. Una mención especial merece Andrea Vivanco, que se convirtió en una gran amiga y me apoyó en la etapa de la escritura de la tesis visitándome constantemente en Puebla.

En mi estancia en Passaic quisiera mencionar a Miky y Betty por compartirme sus tiempos y rutinas. Sus historias son siempre inspiración y referente para mí. A Naty, Nayeli y Ali que me permitían acompañarlos en sus actividades y charlar mucho con ellos sobre “los mexas” y su generación. A los tulcinguenses que viven en la zona metropolitana de Nueva York, quienes me brindaron un poco de su tiempo y hablaron de sus vivencias conmigo.

2

-

A mi familia en Passaic, faltaría espacio para mencionar a todos. Conocer sus vidas incitó en mí una mayor sensibilidad para adentrarme en sus experiencias como “migrantes” y personas. A mi querida familia que en parte son mi inspiración: a papá que “sembró la semilla” de muchas de mis preguntas, a mamá por ser el pilar del amor y la fuerza, a Naye por proporcionarme cariño, escucharme y animarme en todo momento, a Xo por apoyarme cuando lo necesité, a mi hermano Pedro por su frescura y entusiasmo. A ellos, mi familia, dedico este trabajo como un cierre que es un momento de preparación e inicio de algo m ás^

3

-

RESUMEN

Esta investigación busca explicar las diversas estrategias para ganarse la vida de los tulcinguenses que construyen sus proyectos laborales y familiares entre Tulcingo, Puebla y la zona metropolitana de Nueva York (Passaic, Nueva Jersey y el sur del Bronx, Nueva York) a través de cinco generaciones de movilidad. En este proceso de continuidades y cambios que abarca de 1970 al 2017, los tulcinguenses se han identificado con la figura del comerciante, una forma de empresario que persiste a través de la apertura de negocios familiares. Algunos con tiendas de abarrotes y otros con restaurantes, comparten un imaginario social sobre el empresario que dota de sentido sus acciones y otorga cierto margen de maniobra y movilidad en la decisión de sus trayectorias laborales. Por tanto, el comercio ha sido una constante en la región, como una forma de asegurar el sustento que permite un ingreso precario pero constante. Documento cómo la experiencia de la migración internacional generó profundos cambios en la región, fragmentando las relaciones comunitarias e intensificando la “terciarización” de la economía local. Por un lado, trajo consigo la posibilidad de insertarse en empleos de baja remuneración con la “ilusión del ascenso” en la zona metropolitana de Nueva York y la culminación de proyectos familiares en que la idea de poner un negocio era básica y deseable. En la zona metropolitana de Nueva York esto generó una vida de hacinamiento, aislamiento y condiciones de sobre-explotación en los restaurantes y maquiladoras que tuvieron que sufrir las primeras generaciones. Por otro lado, doy cuenta de la formación de narrativas de éxito y emprendurismo a la par de una mayor precariedad en los negocios. Esto parece ser una respuesta a la decadencia de una etapa de relativo auge que generó la experiencia migratoria durante los noventa en el sur de Puebla. Desde una perspectiva generacional, las primeras generaciones pudieron aprovechar ciertas estructuras de oportunidad que la formación del mercado hispano y la llegada masiva de mexicanos en Estados Unidos procuró, a pesar de pasar por experiencias de intensa explotación. Las últimas generaciones parecen tener una mayor incertidumbre al notar que las posibilidades de viajar a Estados Unidos y obtener mejores salarios son menores que las de sus padres. Sugiero que a través de estas cinco generaciones doy cuenta de un proceso de proletarización parcial y desigual que abarca a artesanos del huarache, ganaderos y comerciantes en un proceso de construcción de un trabajador a la medida del capitalismo actual.

4

-

INDICE GENERAL

AGRADECIMIENTOS ................................................................................................... 1

RESUMEN....................................................................................................................... 4

INDICE GENERAL......................................................................................................... 5

ÍNDICE DE MAPAS....................................................................................................... 7

ÍNDICE DE TABLAS...................................................................................................... 7

ÍNDICE DE FIGURAS.................................................................................................... 7

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 9

El lugar y el campo social............................................................................................13

Cinco generaciones de movilidad................................................................................18

Movilidades regionales y la experiencia urbana nacional.................................... 21

El Programa Bracero y movilidad internacional ................................................... 22

La Ley IRCA y sus efectos..................................................................................... 24

La migración acelerada y la semi-urbanización de Tulcingo............................... 26

Desaceleración de la migración internacional y reajustes locales........................29

El argumento etnográfico........................................................................................... 31

Ganarse la vida en el neoliberalismo.......................................................................... 38

La historia como continuidad y cambio...................................................................... 41

Cuestiones metodológicas.......................................................................................... 43

Estructura de la tesis y estrategia narrativa................................................................. 48

CAPÍTULO 1 Mercados laborales y economías regionales........................................... 54

1.1 El neoliberalismo y la reestructuración de los mercados de trabajo....................58

1.2 Economías regionales en el sur de Puebla............................................................ 61

1.2.1 Ganadería extensiva y comercio................................................................... 67

1.2.2 Curtido de pieles y producción de huarache................................................72

1.2.3 Migración interna: circuitos comerciales y trabajo temporal......................74

1.2.4 Migración internacional: el mercado de trabajo en Estados Unidos.......... 76

1.3 Institucionalización de la migración internacional y la economía de servicios .... 78

1.3.1 Tulcingo del dólar: migración acelerada y dinamización de la economíalocal......................................................................................................................... 80

1.3.2 Tulcingo del dolor: la desaceleración de la economía................................ 87

5

-

CAPÍTULO 2 El pueblo de comerciantes. Comercio e industria restaurantera como oportunidad y crisis........................................................................................................ 93

2.1 La terciarización y “changarrización” de la economía........................................99

2.2 Negocios familiares en Tulcingo. Comercios y restaurantes.............................104

2.2.1 Características de los negocios familiares.................................................. 110

2.3 Los comerciantes abarroteros..............................................................................114

2.4 Los restauranteros................................................................................................127

CAPÍTULO 3 “La rutina”: trabajo y precariedad en la zona metropolitana de Nueva York...............................................................................................................................141

3.1 La zona metropolitana de Nueva York y los mercados de trabajo....................147

3.2 “La rutina”: de la casa al trabajo........................................................................155

3.2.1 Los hogares: hacinamiento y organización familiar.................................. 157

3.2.2 Salarios y educación.................................................................................... 161

3.2.3 “No hay tiempo”: el sacrificio del trabajo.................................................164

3.3 Sector restaurantero: trabajar en restaurante, tener restaurante.........................168

3.4 Trabajadores del entretenimiento.........................................................................176

CAPÍTULO 4 “Líderes emprendedores, migrantes empresarios”. Narrativas de éxito y emprendurismo entre Puebla y Nueva York..................................................................183

4.1 Historias de éxito y oportunidad; los empresarios poblanos en NY..................190

4.1.1 Estructuras de oportunidad y movilidad social......................................... 192

4.1.2 Mercados de nostalgia: trabajadores y consumidores................................ 199

4.2 Política de remesas y emprendurismo en Puebla...............................................206

4.2.1 Fox y el “héroe migrante” ..........................................................................209

4.2.2 Puebla y los empresarios migrantes............................................................ 212

4. 2.3 Política local y reestructuración del dominio de clase.............................217

CAPÍTULO 5 Sentidos sociales de ser comerciante: formación de proyectos familiares y expectativas de movilidad social............................................................................... 223

5.1 El proyecto familiar y el éxito......................................................................... 230

5.1.1 El norte como inversión: las familias de retorno...................................... 231

5.1.2 Las familias “separadas” .............................................................................236

6

-

5.1.3 Las familias en Nueva York.....................................................................240

5.2 Prácticas de consumo y esparcimiento..............................................................248

5.2.1 Los ciclos festivos....................................................................................... 251

5.2.2 Tener una casa en Puebla.............................................................................254

5.3 Profesionalización y retorno a Tulcingo............................................................. 255

CONCLUSIONES ....................................................................................................... 263

ANEXO........................................................................................................................ 279

BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................... 287

ÍNDICE DE MAPAS

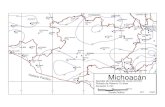

Mapa 1. Ubicación de Tulcingo en el estado de Puebla................................................ 52

Mapa 2. Núcleos de población tulcinguense en la zona metropolitana de Nueva

York................................................................................................................................ 53

Mapa 3. Plazas comerciales y ganaderas....................................................................... 69

Mapa 4. Croquis del centro de Tulcingo.......................................................................109

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Generaciones.................................................................................................... 20

Tabla 2. Plazas comerciales y ganaderas........................................................................ 70

Tabla 3. Porcentaje de crecimiento de población........................................................... 84

Tabla 4. Porcentaje de crecimiento de población por municipio................................... 84

Tabla 5. Población ocupada por sector en el municipio de Tulcingo............................ 86

Tabla 6. Establecimientos principales por rubro de actividad......................................108

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Genealogía de la familia Chávez....................................................................126

Figura 2. Genealogía de la familia Hernández..............................................................137

7

-

‘¿Cuál es el punto de referencia del nuevo mundo en gestación?

El mundo de la producción, el trabajo.”

Antonio Gramsci,

Cuaderno 22 Americanismo y Fordismo

‘Bajo el capitalismo, la única cosa peor que

estar explotado es no estar explotado.”

Michael Denning,

Vida sin salario

“Hoy, los negocios son florecientes entre ellos, mañana se

desmoronan -es un perpetuo juego de azar y así viven ellos

como jugadores; hoy en el lujo, mañana en la miseria.

Un sombrío descontento de sublevados los consume:

el sentimiento más miserable que pueda agitar el corazón

de un hombre... Ese mundo no es para ellos una morada

hospitalaria, sino una presión con aire malsano, donde todo

no es más que tormento espantoso y estéril, rebelión, rencor y

resentimiento tanto hacia sí mismo como hacia los demás.”

Federico Engels,

La situación de la clase obrera en Inglaterra

8

-

INTRODUCCIÓN

“En la Sierra Norte, la Negra y Mixteca hay lugares con mucha marginación, pero si

comparamos la Sierra Norte y la zona de Tehuacán, ahí están en mayor grado de

marginación. Yo pienso que por la inaccesibilidad y eso” me decía don Martín una tarde

que hablaba con él sobre las condiciones de vida de los habitantes de las diversas

“regiones” en el estado de Puebla. Visité a don Martín durante mis primeras incursiones

de trabajo de campo en Tulcingo en el verano del 2012, cuando exploraba temas sobre

participación política de migrantes en la localidad. Don Martín tiene 66 años, es

tulcinguense, formado como ingeniero civil en la ciudad de Puebla en los setenta. Luego

incursionó en las oficinas estatales de SEDESOL como funcionario público y desde ahí

fungía como asesor político para los tulcinguenses que mantenían el ayuntamiento, con

los que conserva una posición de liderazgo. Fue presidente de Tulcingo de 1999 al

2002. Posiblemente debido a su formación y desenvolvimiento como “gestor” y

promotor de obra pública y experiencia en la burocracia estatal resalta en su lenguaje,

una narrativa de regionalización y un discurso de desarrollo gubernamental.

“La Mixteca se defiende un poco m ás^ yo lo analizo así: ¿Por qué hay un

mayor grado de marginación donde hay más recursos naturales? ¿Qué pasa en la

Mixteca si hay menos recursos naturales?, ¿el trabajo es más individual?, ¿las tierras

son áridas? ¿Por qué hay un mejor nivel de vida [que en las otras zonas de Puebla]?” se

cuestiona don Martín señalando que la Mixteca poblana goza de una mejor calidad de

vida. “Pues ante esas carencias y que no hay posibilidades de sobrevivir, la gente migra;

y al emigrar genera mejores ingresos para ellos y para sus familias. Eso de las remesas

es la diferencia. Si nosotros no tuviéramos remesas, ahí si nuestra lucha de marginación

sería mayor que la Sierra Norte” continuaba don Martín. En sus comentarios hacía una

9

-

reflexión sobre el papel central que ha tenido la migración en el sur de Puebla,

comparándola con otras zonas del estado que tienen mayores recursos naturales y otro

tipo de necesidades. Don Martín destaca en su charla que “la Mixteca” está en mejores

condiciones porque las remesas son “la diferencia”.

“Entonces pues eso es lo que ha hecho la diferencia yo creo que ante la escasez,

la gente migra. No tiene otra alternativa y creo que no la tuvo desde los años cincuenta

que empezaron a emigrar _ ya desde esos años^ cincuenta, sesenta, pues ya venían los

patrones del norte [los contratistas] para la pizca del algodón en California. ‘Pero

tráemelos de la Mixteca’ [decían los contratistas], ¿por qué no los de la Sierra Norte?

porque a lo mejor ellos ni se querían ir, su ascendencia indígena tiene otras

características de mayor arraigo hacia sus comunidades y nosotros no, podemos estar el

día de hoy aquí, mañana decidimos irnos a Nueva York porque aquí no nos convence el

sueldo o no tenemos trabajo y allá están nuestros hermanos o nuestros tíos o nuestros

padres; pues vámonos, que nos manden dinero y nos vamos mañana y no lo estamos

pensando mucho, porque además es eso^ aquí ¿qué hacemos?” terminaba don Martín

en tono reflexivo.

Con estos comentarios de don Martín quisiera resaltar varios puntos. Primero,

don Martín comparaba “la Mixteca” con otras regiones de Puebla donde se ubican

algunos municipios cuyos índices de marginación según las estadísticas oficiales son

altos o muy altos, a saber, la Sierra Norte de Puebla o la Sierra Negra1. Para don Martín

la Mixteca está por encima (en un discurso gubernamental de desarrollo) de otras

1 Según la división politico-administrativa del estado, Puebla se divide en siete regiones: I. Hnanchinango, II. Tezintlán III. Ciudad Serdán, IV. San Pedro Cholula, V. Puebla, VI. Izúcar de Matamoros, VII. Tehuacán (Página oficial de Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México). Existen otras asignaciones regionales relacionadas con los recursos naturales y condiciones geográficas a la que se refiere don Martín. La región de Huauchinango y Teziutlán formarían la Sierra Norte de Puebla, la región de Tehuacán la Sierra Negra y la zona de Izúcar de Matamoros es conocida como Mixteca poblana. Tulcingo es uno de los 45 municipios que componen la región VI y tenía un grado de marginación medio, estimado por el Consejo Estatal de Población del Estado de Puebla en el 2010. Es decir, las estimaciones y comparaciones regionales de don Martín son ciertas.

10

-

regiones del estado en lo referente a condiciones de vida (pobreza, marginación,

analfabetismo, acceso a servicios básicos y derechos sociales, etc.). Al preguntarle a don

Martín en la charla por qué consideraba esta diferencia, destacó que ante la aridez de las

tierras y las condiciones climáticas de la Mixteca que repercuten en la baja

productividad agrícola, la fuerte tradición de trabajo individual que ha impedido el éxito

de proyectos productivos colectivos y “la escasez” de recursos naturales, la gente busca

alternativas en la migración.

Al comparar algunas características de la población de la Mixteca con el de otras

regiones en el estado de “ascendencia indígena”, don Martín defendía algunos supuestos

rasgos que tienen que ver con la movilidad y el arraigo a la tierra. Don Martín indica

que “nosotros”, en la Mixteca, “nos vamos mañana y no lo estamos pensando mucho”.

En cambio, opone esta movilidad al arraigo de “otras” poblaciones indígenas en otras

regiones del estado. Don Martín contrasta también un individualismo en la Mixteca

frente a un comunalismo de las poblaciones indígenas. Este individualismo está

asociado a una facilidad de movilidad que fue atractiva a los enganchadores y

contratistas durante el Programa Bracero de los años cincuenta, “pero tráemelos de la

Mixteca” señala don Martín.

Pese a que se destacan los estereotipos sobre el supuesto arraigo y el atraso de

las poblaciones indígenas en la evaluación de don Martín, y que parece hace algunos

saltos temporales al mencionar los años cincuenta y luego tiempos más actuales donde

ya existen redes solidificadas de parentela en Estados Unidos, me interesa destacar la

importancia que don Martín otorga a la movilidad como opción que en la Mixteca tiene 2

2 En este trabajo uso el término de movilidad en tres sentidos relacionados: en el primero me refiero al desplazamiento físico; el segundo se centra más en la movilidad laboral e inserción de sujetos en mercados de trabajo; y el último consiste en la movilidad social que implica la formación de proyectos personales y expectativas para mejorar las condiciones de vida generacionalmente. En la medida de lo posible, el contexto en que se enuncia el término explicará el sentido que quiero lograr. En este caso don Martín se refiere al desplazamiento físico de los tulcinguenses.

11

-

dos características. Por un lado parece haber un desapego y naturalidad para moverse

formada generacionalmente: “pues vámonos” dice don Martín, asumiendo una relativa

naturalidad en la decisión del migrar. “Podemos estar el día de hoy aquí, mañana

decidimos irnos” parece indicar una tradición de movilidad como un estilo de vida.

Asimismo, el hecho de hacer viajes internacionales con cierta facilidad “mañana

decidimos irnos a Nueva York porque aquí no nos convence el sueldo o no tenemos

trabajo”, indica la adquisición de redes de parentesco y apoyo que se han solidificado

con el paso de los años en Estados Unidos que proporcionan los recursos económicos

para el viaje: “que nos manden dinero y nos vamos mañana y no lo estamos pensando

mucho”. Además, cubrir el costo de un boleto de avión implica el acceso a ingresos

relativamente estables que han posibilitado una mayor constancia en la movilidad

internacional para algunos sectores de población en el sur de Puebla.

Por otro lado, don Martín señala que la gente migra porque detecta que no tiene

muchas posibilidades de ganarse el sustento en sus lugares de origen, “ante la escasez,

la gente migra”. Y además afirma “no tiene otra alternativa y creo que no la tuvo desde

los años cincuenta que empezaron a emigrar”. Don Martín identifica que esta opción de

movilidad está en cierta medida condicionada por una necesidad económica, “porque

además aquí qué hacemos” dice al final, sugiriendo la falta total de alternativas o la idea

de que no hay nada más que hacer.

Esta tensión entre lo que destaca don Martín como la facilidad de movilidad

adquirida históricamente por la formación familiar y al mismo tiempo la escasez de

opciones perdurables para vivir sus vidas en el lugar de origen debido a la pocas

alternativas económicas es una constante en muchas de las experiencias de los

habitantes de esta región. Don Martín está definiendo, a través de sus reflexiones, un

tipo de sujeto que ha emergido en las últimas cinco generaciones y que se ha formado a

12

-

través de su interrelación con procesos regionales y transnacionales. Este sujeto que

goza de movilidad, con una tendencia a la individualización, bajo un ethos de la

realización personal y el éxito, que prioriza a la familia como centro de un sistema de

creencias heredado por el catolicismo es el que se ha fortalecido en esta región.

A pesar de que este sujeto se identifica a sí mismo como un ser autónomo y

emprendedor, este mismo sujeto elabora su cotidianidad a partir de opciones limitadas y

precarias de existencia social. En la búsqueda del sustento diario, este sujeto se ha

insertado en múltiples estrategias de reproducción social que han contribuido

ampliamente a la acumulación de plusvalor en el capitalismo actual en esta y otras

zonas del globo al otorgar su fuerza de trabajo en ciudades como Nueva York y su zona

metropolitana. Por lo que veremos en este trabajo qué condiciones posibilitaron la

emergencia de este sujeto en este contexto de fortalecimiento del neoliberalismo

mexicano, cómo contribuye este sujeto en el régimen de acumulación y de

reglamentación política actual (Harvey 2008) y qué cambios y continuidades se han

generado en esta región como consecuencia de la interrelación de procesos de

formación de sujetos y subjetividades. Para poner en contexto estos cuestionamientos,

explicaré a qué me refiero con el sujeto que parece caracterizar don Martín en los

siguientes apartados.

El lugar y el campo social

En esta investigación muestro las experiencias, imaginarios y aspiraciones de personas

que han vivido sus vidas entre Tulcingo, al sur del estado de Puebla y Nueva York y su

zona metropolitana3. Por lo tanto, más que hablar de un lugar parto de procesos en que

se han formado sujetos a partir de idealizaciones y aspiraciones en las expectativas de

3 En adelante se nombrará de forma abreviada la Zona Metropolitana de Nueva York como ZMNY y comprende los cinco condados de Nueva York más el área norte de Nueva Jersey, en especial las ciudades de Paterson y Passaic, en el condado de Passaic, donde viven algunos tulcinguenses.

13

-

vida y de movilidad social. Los tulcinguenses comparten un imaginario social de

empresario que guía estas expectativas de vida y movilidad que les ha permitido buscar

varias formas de ganarse el sustento tanto en la región como en la ZMNY. Este

imaginario se traduce en la figura del comerciante pero toma distintas características al

conjugarse con la experiencia migratoria internacional. Siguiendo a Roseberry (1994,

1998) trazo un campo social que me lleva a identificar las conexiones de estos sujetos

con las formas de organización del trabajo, ligando escalas de análisis que van de lo

municipal a lo regional, nacional y transnacional. Pese a ello, la base de mi trabajo de

campo ha sido Tulcingo, cabecera del municipio del mismo nombre, pero he

acompañado a algunos tulcinguenses en sus actividades de ocio y en el trabajo de sus

restaurantes y negocios en el sur del Bronx y la zona de Astoria, Queens en Nueva York

así como en Passaic, Nueva Jersey por una temporada corta de trabajo de campo.

Según el censo del INEGI del 2010, la cabecera municipal tiene 5249 habitantes

y el municipio 9245. El censo más reciente, el del 2015, contabiliza a 9854 habitantes

para todo el municipio, es decir un pequeño aumento en el transcurso de los últimos

cinco años (Censo de Población y Vivienda INEGI 2015). Tulcingo está localizado a

unos 170 km de la capital del estado, en la región colindante con Guerrero y Oaxaca

(ver mapa al final de esta introducción). Desde el punto de vista de varios de mis

informantes, Tulcingo es una localidad importante para esta porción del estado de

Puebla debido a su ubicación estratégica que facilita el intercambio comercial y los

servicios administrativos de esa población en total involucramiento vecinal con

Guerrero, Morelos y Oaxaca.

En el trabajo menciono varias “escalas” de análisis que indican que estamos ante

un campo social complejo y en constante recomposición. Debido a la formación de

circuitos de comercio regionales, la movilidad laboral nacional e internacional y los

14

-

procesos de urbanización y transición demográfica que tomaré en cuenta, podemos ver

que no se trata de un estudio de caso de “comunidad” a la vieja usanza. Asimismo,

aunque hago constantes referencias a “la región Mixteca4”, mi uso será cuidadoso en la

medida en que mis informantes, como don Martín, lo usan y hacen traslapes

involuntarios de lo que perciben en Tulcingo y “la región”, lo que consideran que es

importante para situarse frente a otras regiones o pueblos y cómo ellos se perciben a sí

mismos como nativos “de la Mixteca Poblana”. Entonces, lo que me interesa mostrar es

más bien un acercamiento a los procesos que conformaron esta región, en el suroeste de

Puebla, y cómo se conecta con el capitalismo actual.

Se trata de un estudio de caso que muestra “conexiones” no sólo de personas

sino de procesos. En algunas ocasiones, sobre todo al abordar la formación de circuitos

comerciales, mercados laborales y de nostalgia, se traslapan “escalas” de análisis que

vinculan a los tulcinguenses a diversos espacios del globo. Este abordaje de circuitos

regionales e internacionales de movilidad laboral es sólo de manera analítica, para

explicar las estrategias en que se ganan la vida los habitantes de esta zona al buscar

estas opciones más allá de la localidad conectándose con mercados y fuerzas

estructurales que condicionan sus acciones constantemente.

Según información de las entrevistas, hasta la década de los setenta los

habitantes de Tulcingo compartían una base de organización social ligada a lo que

4 La connotación de Mixteca puede llegar a confundir al lector, ya que regularmente se asocia a un amplio territorio que abarca localidades de Guerrero, Oaxaca y Puebla (R. Smith 2006). Geográficamente se ha hecho común una distinción entre “Mixteca Alta” (algunas zonas montañosas de mayor altura sobre el nivel del mar en Oaxaca) y “Mixteca Baja” (zonas de menor altura en el estado de Puebla). Otro uso común está asociado al grupo étnico hablante de mixteco cuyas comunidades se ubican sobre todo en la región colindante entre Puebla y Oaxaca, sobre la ruta entre Petlalcingo (Puebla) y Huajuapan de León (Oaxaca). Siguiendo con estas distinciones y como ya mencioné en la nota 1, la “Mixteca Poblana” es una región así denominada en la división político administrativa del estado de Puebla, la cual abarca 45 municipios. Tulcingo está ubicado en la intersección entre Puebla, Guerrero y Oaxaca y es un municipio cuya población se define como mestiza (no hay evidencias de hablantes de lengua indígena en censos oficiales). Por todo lo anterior, a lo largo del trabajo me referiré a la zona como “sur de Puebla” con algunas excepciones que tienen que ver con discursos gubernamentales y menciones que los informantes elaboraron en entrevistas y charlas.

15

-

Esteban Barragán llama la “sociedad ranchera” (1997). Con esto quiero decir que, en

forma semejante a algunos estudios sobre rancheros y sociedades rancheras, los

tulcinguenses se definen como mestizos, que tenían una economía plural basada en

ocupaciones asalariadas y no asalariadas; la agricultura de subsistencia, la ganadería

extensiva y el comercio a corta distancia. Los rancheros se caracterizan por ser

ganaderos independientes que lograron acumular capital a través de la posesión de

tierras y ganado, posicionándose como las burguesías rurales de amplias zonas

relativamente alejadas de los centros económicos principales del país (Schryer 1983,

1986; Skerrit 1993). En este caso, los tulcinguenses eran parte de amplios circuitos

comerciales vinculados a la ganadería y sus derivados (elaboración de quesos, pequeña

industria del cuero y compra-venta de reses) y a su vez invirtieron en la operación de

tiendas de abarrotes y grandes bodegas de abasto básico que los posicionó en el

comercio regional.

Veremos en los capítulos, cómo la población de esta porción del sur de Puebla

conjuntaba sus ingresos de una economía diversificada pero destacó en el comercio

como actividad que les otorgó de cierto margen de autonomía y movilidad. En este

sentido, los tulcinguenses eran intermediarios que conseguían todo tipo de mercancías

en las centrales de abasto de ciudades como Atlixco, Puebla o la Ciudad de México y

las vendían -en sus tiendas o restaurantes- a clientelas bien definidas de las poblaciones

y rancherías cercanas. Por tanto, se formó una “tradición mercantil” que acompañó a

muchos tulcinguenses tras la experiencia migratoria en la ZMNY e incluso en su retorno

a la localidad de origen en Tulcingo. Veremos también cómo la migración internacional

trastocó drásticamente a la comunidad, de antaño comercial, y aceleró procesos de

terciarización y proletarización que transformó las condiciones de vida de manera

significativa.

16

-

La pequeña propiedad como régimen de tenencia de la tierra fue elemento

crucial en el desarrollo de la ganadería, debido al acaparamiento de tierras para la

crianza de ganado y el pastoreo. Igualmente, los terratenientes y ganaderos

independientes lograron la acumulación de capital que derivó en el desarrollo de

negocios comerciales durante la década de los sesenta y setenta. Como veremos más

adelante, el papel de esta región en la revolución fue quizá de retención del avance

zapatista hacia el sur del país, ante la cercanía del estado de Morelos. En medio de los

conflictos entre zapatistas y carrancistas, muchos de los generales resultaron

beneficiados con grandes extensiones de tierra que años más tarde se volvieron

municipios. En ese sentido, no se desarrollaron instituciones ligadas a la tenencia de la

tierra como en otras zonas del país que contrarrestaran o fungieran paralelamente al

ayuntamiento (Torres 2012). Estos elementos parecen fortalecer las lealtades de los

caciques locales al poder central del Estado mexicano al mantener un sistema clientelar

y de lealtad al PRI-Estado que regulaba el orden político hasta bien entrados los años

noventa (Pansters 1998; Recondo 2006; Rus 1995).

El clima seco, la escasez de agua y las condiciones geográficas en Tulcingo poco

ayudaron a la agricultura comercial, por lo que esto fue posiblemente una de las razones

por las que esta zona no fue prioridad de proyectos estatales de desarrollo. Varios de

mis informantes reconocían que la poca siembra que había no sostenía por si sola la

reproducción familiar, por lo que la gente estaba acostumbrada a las actividades

comerciales desde bien entrados los inicios del siglo XX. Por ende, existía una amplia

movilidad laboral por redes y circuitos comerciales que funcionaban de manera

relativamente autónoma y que conectaban la zona con otras regiones como “La

Montaña” de Guerrero y la “Mixteca Alta” en Oaxaca.

17

-

Asimismo, la zona parecía estar en aislamiento hasta mediados de los ochenta al

menos en términos de política gubernamental, red de comunicaciones e infraestructura

carretera. Esto lo confirman algunos de mis informantes cuando hablan de un cierto

abandono por parte de los servicios y la atención que el Estado debía procurar. En este

sentido, la electrificación de la zona fue hacia 1967, las oficinas de correos y la red

telegráfica se instaló en 1973 y 1976 respectivamente. La carretera principal que

conecta el sur de Puebla con Guerrero (la vía Palomas-Tlapa de Comonfort) empezó a

construirse en 1980 (inaugurada hasta 1986) y el agua potable se instaló bajo el

Programa Solidaridad en la administración de Carlos Salinas de Gortari en 19905.

El campo social se traza más allá de los circuitos de migración regional pues los

tulcinguenses viajaban grandes distancias en busca de trabajo hacia la capital del estado,

los estados de Veracruz, Morelos, el estado de México y el Distrito Federal (ver Rivera

2011a). Asimismo, con el Programa Bracero (1942-1964) su movilidad creció hacia los

campos agrícolas de Arizona, Texas y California durante la década de los cincuenta. Y

luego, a la par de esos viajes, algunos se movieron hasta la ciudad de Nueva York y su

zona metropolitana buscando empleos en la industria del vestido y los servicios. A

continuación, vale la pena adentrarnos con más detalle en estas formas de movilidad

para luego explicar al lector el argumento central de este trabajo.

Cinco generaciones de movilidad

Hablar de generación facilita identificar la experiencia individual de los sujetos así

como los marcos de interacción familiar y los procesos sociales más amplios en que

están inmersos. A través del paso generacional podemos identificar ciertos rasgos de

movilidad y cambio social que facilita el análisis etnográfico en contextos migratorios.

5 Información obtenida de una cronología local conocida popularmente como “El librito” de Librado Flores, quien fue secretario de la presidencia municipal por varias décadas hasta su fallecimiento en 1993.

18

-

Una generación puede definirse según dos criterios: según su contexto de parentesco,

como una etapa dentro de una sucesión natural que incluye a quienes pertenecen a una

misma genealogía que proviene de un antecesor. Así podemos hablar de padre, hijo,

nieto en una sucesión lineal de parentesco. En un segundo criterio, una generación es

una cohorte o conjunto de personas nacidas aproximadamente en la misma época, por lo

que comparten algunas características del contexto de formación y socialización

(Rumbaut 2006: 362-363).

En este proyecto retomo esta mirada generacional para dar cuenta de las

transformaciones y fuerzas estructurales en las experiencias de movilidad de las familias

tulcinguenses. Utilizo ambos criterios combinándolos de manera indistinta para explicar

las características de ciertas coyunturas históricas y sobre todo para explicar la

movilidad laboral y social, a partir de la formación de proyectos personales y familiares

que se realizan medianamente o desdibujan en el día a día de los negocios y rutinas. Por

lo tanto, identifico cinco cohortes generacionales que sintetizan la movilidad nacional e

internacional de los tulcinguenses. Asimismo, debido a que no podríamos afirmar que

hay un patrón consecutivo y gradual de movilidad (primero la migración interna y luego

la internacional y el retorno6), la idea de generación permite más bien rastrear las

diversas experiencias y continuidades dentro de procesos de largo alcance. En este

sentido, las generaciones que he detectado se caracterizan por cohortes de quince años,

6 Sobre el retorno hay varias aclaraciones. Algunos autores señalan que no se puede hablar de retornos definitivos pues siempre hay una tensión en la decisión del individuo o la familia para “establecerse” en un lugar o volver a migrar (Espinosa 1998; Binford 2004). El retorno debe cuestionarse como un proceso dado por múltiples circunstancias incentivadas por fuerzas estructurales que sirven de condicionantes en la decisión o en alguna situación de deportación (D’Aubeterre y Rivermar 2014). Asimismo, se ha señalado que es necesario ampliar la mirada analítica hacia el retorno más allá de un punto de llegada triunfal y observar las condiciones de reinserción de los retornados y sus dificultades a largo plazo (Rivera 2011b, 2013). Veremos esto con más detalle en el capítulo 1 y 5. Además, como he señalado en la viñeta inicial, los habitantes del sur de Puebla siempre han tenido a la mano la opción de la movilidad que debe distinguirse de las concepciones del retorno como un punto de llegada final.

19

-

con sus respectivos periodos de migración7. En el ejercicio de ejemplificar este

esquema, la siguiente tabla muestra las cohortes generacionales que señalo:

Tabla 1. Generaciones

Periodo de nacimiento

Periodo de posible

migración

Edadactual

BracerosPrimera generación

1930-1945 1950-1965 73 a 88

PionerosSegunda generación

1945-1960 1965-1980 58 a 73

Rodinos*Tercera generación

1960-1975 1980-1995 43 a 58

Tulcingo del dólar8Cuarta generación

1975-1990 1995-2001 28 a 43

Tulcingo del dolorQuinta generación

1990-2005 2001 a la fecha

13 a 28

Fuente: Elaboración personal con base en datos de campo9 *Por la Ley Simpson-Rodino (1986)

Evidentemente que nos encontramos ya con una sexta generación de infantes en

crecimiento, pero no abordaremos sus características de manera particular, sino como

parte de las expectativas y aspiraciones de sus padres. El periodo de migración es una

estimación teniendo en cuenta la edad productiva de la persona. Pero hay que insistir en

que no hay patrones fijos. Es decir, encontramos casos de nula movilidad, otros de

jóvenes que fueron llevados por sus padres desde pequeños a los lugares de trabajo u

otros más de migración circular. Asimismo, la tabla no considera el retorno como

movilidad. Es decir, aunque hay experiencias de retorno temporal que acompaña a otra

7 Retomo estos cohortes de edad y perspectiva etnográfica de mi trabajo de grado de Maestría “El interés que nos mueve es nuestra tierra: hegemonía selectiva y migración internacional en Tulcingo de Valle Puebla. Una perspectiva generacional 1951-2013)” defendida en septiembre del 2013 en El Colegio de Michoacán.8 Tanto Tulcingo del dólar como Tulcingo del dolor son apelativos que surgieron en las entrevistas y comentarios de los tulcinguenses en trabajo de campo. Las retomo para caracterizar no sólo a estas generaciones sino a la etapa que estas generaciones están viviendo en la edad adulta.9 Es importante mencionar que las edades no son para nada fijas, pues existen casos de braceros ya fallecidos o pioneros de mayor edad. Asimismo, existen casos de experiencias migratorias que sobrepasan los años definidos aquí. Pero el cuatro es un referente para guiar la discusión temporal de las generaciones y ubicar al lector en la experiencia migratoria de esta región.

20

-

etapa de migración, éstas no son tomadas en cuenta debido a que regularmente son

estancias cortas (que van de unos días a tres o cuatro meses). En lo que sigue describiré

cómo ha sido el proceso de movilidad laboral teniendo como punto de análisis las

cohortes generacionales anteriores y sosteniendo que con fines analíticos se ha separado

la migración interna de la internacional pero ello no indica una migración por etapas

sino procesos en constante interacción. Esto se verá a más detalle en el capítulo 1.

Movilidades regionales y la experiencia urbana nacional

Si bien este estudio pone el centro de atención hacia los últimos cuarenta años en el

marco del neoliberalismo, es necesario indagar en las décadas anteriores para tener un

panorama más amplio de los procesos que conforman la región. Por lo tanto, me

remonto a la década de los cuarenta y cincuenta, que es de la que tienen más referencia

mis informantes. Durante estos años, los tulcinguenses buscaban opciones para ganarse

el sustento en la agricultura de subsistencia, algunos oficios artesanales como el curtido

de pieles, la elaboración de huarache, la ganadería (bovino y caprino) y el comercio

regional. Pero ya desde entonces los tulcinguenses se contrataban en los cultivos de

caña de azúcar, cítricos y plátanos en Veracruz y Morelos (Rivera 2007, 2011a).

Coincidiendo con lo hallado por Rivera (2007, 2011a, 2012), la migración en estos

años, hasta muy entrados los sesenta se caracterizaba por ser masculina y temporal,

volviendo a sus propios campos para la cosecha de sus cultivos.

Hacia los cincuenta y sesenta también pude registrar movilidad de algunas

familias a Ecatepec y la zona metropolitana de la Ciudad de México. Muchas familias

emigraban a estas ciudades como resultado de la violencia política que conmocionó a la

localidad desde los años cuarenta y cincuenta. Otras buscaron opciones de empleo como

profesores rurales en otras regiones del estado. En las ciudades, los tulcinguenses se

21

-

empleaban como operadores de fábricas, empleados en los mercados de abasto

periurbanos, y algunos otros en la construcción. Las mujeres como empleadas

domésticas y costureras. La migración urbana fue permanente en algunas familias que

se establecieron en Puebla o el área metropolitana de la ciudad de México. En otras,

sirvió como “trampolín” para una nueva experiencia migratoria hacia Nueva York.

Otras más, volvieron a Tulcingo tras unos años de estancia en las ciudades. Hacia

entrados los sesenta y setenta, la migración hacia las ciudades fue también con fines

educativos. Algunos de mis informantes indicaron que sus padres, que siendo braceros

migraban por algunos meses a los campos del sur de Estados Unidos, financiaban la

educación de sus hijos en la ciudad de Puebla o en otras zonas ya mencionadas del

estado de México.

Por el momento hablamos de una generación apegada a la vida campesina cuyo

espacio estaba cambiando conforme avanzaban los años y las formas de movilidad de su

población. Esta generación habla de relaciones de respeto, solidaridad y valores como la

hombría y el honor, basada en el dominio de las labores agrícolas y ganaderas. Se

estimaba el trabajo manual que involucrara destreza física y fuerza. Esta generación

frecuentemente alude a la pobreza y la precariedad como el común de la población, pero

defiende la “simpleza” y tranquilidad de estos años en comparación a lo que ven y

perciben en las generaciones jóvenes.

El Programa Bracero y movilidad internacional

Con el Programa Bracero (1942-1964), algunos tulcinguenses se suman a los contratos

temporales de carácter agrícola en los campos de Arizona, Texas y California (Rivera

2007, 2011a, 2012). La participación de los tulcinguenses en el Programa Bracero

facilitaba el cultivo de sus propias tierras y el mantenimiento de sus actividades

22

-

comerciales. Los varones que participaron en el Programa Bracero que contaban con

algún número significativo de cabezas de ganado, pudieron acumular un mayor capital

para la apertura de tortillerías, tiendas de abarrotes, panaderías y pequeños negocios.

Otros, se mantenían en sus campos, complementando sus ingresos en el comercio y con

empleos asalariados. Asimismo muchos braceros pudieron solventar una educación

semi-profesional o profesional de sus hijos en ciudades cercanas, lo que hizo a los hijos

adquirir mayores habilidades de desenvolvimiento en contextos urbanos y contrastantes

con lo que habían vivido sus padres. Los braceros fueron los primeros migrantes

internacionales aunque también hay registro de casos de tulcinguenses que llegaron a

Nueva York sin haber tenido familiares en el Programa Bracero. Como se sabe, la

movilidad de los braceros es temporal y cíclica. Es decir, los varones que participaron

en el programa a menudo contaban con ganado y tierras cultivables que debían cuidar.

En estos años también se registraron las primeras llegadas de los tulcinguenses a

la ZMNY. Passaic y Paterson Nueva Jersey fueron los primeros destinos, así como el

sur de Brooklyn y Astoria en Queens. Algunos tulcinguenses que participaron en el

Programa Bracero pudieron hacerse de documentos migratorios (residencia, permisos de

trabajo, visas temporales) para ellos y sus familias a través de sus patrones, por lo que

facilitaron el viaje de la siguiente generación. Otros hicieron el viaje pasando la frontera

usando diversas estrategias que no implicaban tanta complicación de seguridad y

financiamiento, tomando en cuenta las condiciones fronterizas actuales.

La tendencia migratoria se transformó de la primera a la segunda generación de

migrantes en la década de los setenta (Rivera 2007, 2011a) ya que los hijos de los

braceros y comerciantes rechazaron el trabajo agrícola de sus padres para insertarse en

empleos de servicios y pequeña industria en la ZMNY. La segunda generación, los aquí

llamados pioneros, se empleó en restaurantes, fábricas de manufactura, limpieza de

23

-

oficinas, tiendas departamentales, etc. Según Rivera (2007, 2011a) esta generación más

relacionada con el estilo de vida urbana al moverse a ciudades cercanas para las

escuelas y trabajos temporales, marcó una diferencia sustancial con la de sus padres al

emplearse en el sector servicios. La experiencia de vida urbana permitió ampliar sus

expectativas de consumo y de movilidad, al desenvolverse y adquirir habilidades de

socialización más allá del trabajo agrícola.

La Ley IRCA y sus efectos

La Immigration Reform and Control Act, IRCA, por sus siglas en inglés, generó un

cambio importante en los patrones migratorios después de su implementación en 1986

(Gledhill 1995, R. Smith 2006). Durand, Massey y Malone (2009) señalan que la ley

IRCA surgió como resultado de una política estadounidense que vinculaba la migración

con la seguridad nacional. Desde principios de los ochenta, los medios de comunicación

y la opinión pública estadounidense hablaban de los latinos como una “corriente

continua” o “marea” que podría convertirse en inundación, por lo que se asoció la

llegada de inmigrantes con una invasión que debía detenerse ante el contexto de la

Guerra Fría. El gobierno de Ronald Reagan (1981-1989) sintió que se debía hacer algo

ante una imagen generalizada de pérdida del control fronterizo y un ferviente

nacionalismo pos Guerra Fría por la defensa del país.

Por tanto, la ley IRCA pretendía combatir la inmigración indocumentada

imponiendo sanciones a empleadores que contrataran a indocumentados, asignó

mayores recursos para vigilancia de la frontera y autorizó una amnistía para los

inmigrantes sin papeles que pudieran comprobar su residencia de forma continua en el

país desde 1982 (Massey et. al. 2009). De esta forma, la reforma pretendía fomentar una

imagen en la que se protegía la frontera y se tenía un control del “problema migratorio”.

24

-

Sin embargo, la medida fue crucial en el aumento de la migración no sólo en el cruce

fronterizo de forma ilegal sino documentada en los aeropuertos, ya que se vio un

incremento notable en el número de residencias y naturalizaciones de mexicanos como

ciudadanos estadounidenses10. Se trataba de familiares de los que ya residían en Estados

Unidos que vieron la regulación de su situación migratoria como un paso necesario para

la regularización de sus familiares y su unificación en ese país. Según Robert C. Smith

(citado en Cordero 2007: 162) en el caso de Nueva York, “los mexicanos fueron el

segundo grupo más numeroso después de los dominicanos en solicitar amnistía en

1986” por lo que la amnistía tuvo un papel fundamental no sólo en el incremento de los

flujos sino en las modificación de las características de los patrones migratorios. Con

todo esto, la reforma, lejos de inhibir la migración indocumentada, fortaleció las redes

que ya existían y ayudó a la reunificación familiar cambiando los patrones circulares y

de migración temporal a estancias más prolongadas en Estados Unidos, debido, en gran

parte, al incremento en la vigilancia fronteriza.

Robert C. Smith sugiere que la ley IRCA facilitó que se realizara la “vida

transnacional” al hacer más barato, rápido y sencillo viajar entre Puebla y Nueva York

(2006: 65). La ley facilitó el éxodo de cónyuges e hijos que se encontraban en la

población de origen quienes viajaban de forma tanto ilegal como con documentos. Por

tanto, “tener papeles” incrementó la migración y la reunificación familiar, pero también

polarizó la estructura de clases local cuando los “residentes” o ciudadanos eran

percibidos como símbolo de prestigio y poder frente a algunos que no habían migrado o

que estaban de forma indocumentada en la ZMNY.

10 Los programas de legalización de la ley IRCA, a la larga, proveyeron de documentos de residencia a más de 3 millones de personas, 1.7 millones de “trabajadores autorizados legalmente” (legally anthorized workers -LAW) -aquellos que pudieron demostrar un tiempo largo de residencia en Estados Unidos; y 1.3 millones de “trabajadores especiales de la agricultura (special agricultural workers -SAW) -personas que pudieron demostrar haber trabajado el año anterior en la agricultura estadounidense. De aquellos legalizados, 2.3 millones (tres cuartos del total) eran mexicanos: 1.3 de millones de LAW y cerca de 1 millón de SAW (Massey, Durand y Malone (2009: 103).

25

-

En el marco de la ley IRCA, muchos tulcinguenses que ya vivían en Nueva York

lograron regularizar su situación migratoria. Si bien, la migración de los tulcinguenses

era circular, haciendo estancias vacacionales en Tulcingo, a partir de la adquisición de

residencias y ciudadanías los viajes fueron en avión, acortando tiempos y teniendo un

mayor control de las visitas y estancias tanto en Tulcingo como en Nueva York.

Mientras estuve en trabajo de campo, algunos hablaban de que cuando los padres de

familia obtuvieron la “green card” fue más fácil obtener la legalización del resto de la

familia, por lo que persisten historias de migración “por turnos” siendo el primer viaje

del varón padre de familia, luego el de la esposa, dejando a los hijos con los abuelos; y

finalmente, cuando los padres lograron obtener los papeles, adquirieron los documentos

migratorios de los hijos y “mandaban por ellos” para reunirse en Nueva York.

La migración acelerada y la semi-urbanización de Tulcingo

En la década de los noventa, como consecuencia de la amnistía migratoria de 1986

conocida como Ley IRCA o Simpson-Rodino, que permitió la regulación del estatus

migratorio de millones de indocumentados y la unión familiar en un lado de la frontera,

se visibilizaron con mayor fuerza procesos de transformación económica en la región.

En Nueva York, los tulcinguenses se incorporaron a la demandante industria

restaurantera y de servicios que necesitaba la ciudad. De forma paralela, durante los

noventa, Tulcingo muestra una llegada de población proveniente de la Montaña de

Guerrero que, a expensas del auge de la construcción en la localidad, la escasez de

mano de obra local, la “dolarización” de la economía por el flujo constante de remesas y

el auge comercial, pudieron encontrar en Tulcingo opciones de empleo con salarios más

altos que en sus lugares de origen. Tulcingo experimentó en esta década un crecimiento

demográfico a pesar del aumento de la salida de sus habitantes hacia Estados Unidos y

26

-

se convirtió en un centro de llegada para los flujos de migración interna. Como veremos

en el capítulo 1, esto nos habla de un circuito migratorio donde el retorno de su propia

población era dinámico así como la llegada de nueva población trabajadora que se

quedó a vivir en la localidad.

Para este momento ya había en Tulcingo por lo menos una cuarta generación en

movilidad hacia Nueva York, tanto de manera documentada como por el cruce “ilegal”

en la frontera. Por tanto, debido a que, por un lado los flujos migratorios se

incrementaron considerablemente y por otro, el lugar de origen experimentó una

creciente urbanización producto de la demanda de mano de obra local, y un vertiginoso

crecimiento comercial resultado de la creación de nuevas necesidades en la

configuración de la estructura demográfica local, la década de los noventa se caracteriza

por una migración acelerada concepto que Leigh Binford (2003) propone para explicar

cómo los índices de movilidad internacional se incrementaron en un periodo corto de

tiempo, sobre todo en localidades del centro y sur del país. Pese a que el sur de Puebla

siempre se caracterizó por una constante movilidad laboral, retomo el concepto de

migración acelerada que caracteriza particularmente la década de los noventa en esta

región (veremos a más detalle esto en el capítulo 1 y 2). El concepto de migración

acelerada pone énfasis en los cambios profundos que experimentaron algunas

comunidades en el transcurso de cortos periodos de tiempo, en tanto sus condiciones de

vida fueron drásticamente transformadas (Lee 2008; D’Aubeterre y Rivermar 2014). En

el caso de Tulcingo, la migración acelerada experimentada en los noventa fortaleció

procesos de acumulación de capital para algunas familias de comerciantes y a su vez, de

competencia en otras familias que se mantienen de forma precaria con pequeños

negocios o como asalariados.

27

-

Considerando el avance generacional, para este momento tenemos a

tulcinguenses de edad adulta que han solidificado redes y ampliado destinos en Estados

Unidos que han servido de plataforma para la llegada de nuevos inmigrantes. Los

primeros viajeros, en su mayoría, tenían papeles que les facilitaban los tiempos y

constancia de los viajes entre la ZMNY y Tulcingo. Otros más, llegaron de manera

indocumentada y se mantuvieron así, hasta entrados la década del dos mil -posterior al

atentado del 11 de septiembre del 2001- cuando las condiciones en el cruce fronterizo

obligaron a considerar el establecimiento o permanencia en un lado de la frontera,

dependiendo de sus condiciones familiares y proyectos personales. Entonces, sobre todo

hacia finales de los noventa y principios del dos mil, se desarrollaron dos figuras de

“migrantes”: uno con residencia o ciudadanía que estaba más familiarizado con la

movilidad y una mayor frecuencia de viajes; otro indocumentado con trabajos más

precarios y una mayor vulnerabilidad en el cruce fronterizo.

Los noventa fue también el escenario en que se acentuó una economía basada en

los servicios y el ocio, al consolidarse una mayor afluencia de remesas y la apertura de

negocios familiares por toda la población. Las remesas incentivaron la subida de los

precios, al tener de referente la conversión peso-dólar para el cálculo de costos en

propiedades, rentas y otros gastos. Asimismo, se reconfiguraron los “ciclos festivos” de

la población al ajustar los tiempos al calendario y ciclos productivos generados por la

dinámica migratoria. Cada vez más se hacía más visible una división de los espacios de

“producción y reproducción social” entre Puebla y Nueva York (Gledhill 1995: 87). Los

migrantes visitaban Tulcingo durante verano y diciembre para pasar una temporada

vacacional con sus familias y permanecían el resto de los meses en sus dinámicas

cotidianas de trabajo en la ZMNY. El retorno de algunos tulcinguenses que

establecieron negocios en la localidad también solidificó este cambio sustancial que

28

-

permitió que Tulcingo fuera el centro de abastecimiento regional cuyos negocios

atienden a las poblaciones más pequeñas en giros como casas de cambio, restaurantes,

materiales de construcción y ferreterías, negocios relacionados a fiestas privadas (renta

de sillas, vestidos de novias y XV años, salones de belleza, pastelerías, videos y

fotografías, etc.). Los tulcinguenses llaman a esta etapa de auge migratorio Tulcingo del

dólar para hacer notar el dinamismo económico y los cambios en las condiciones de las

familias.

Desaceleración de la migración internacional y reajustes locales

El atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001 marcó un cambio sustancial en las

tendencias migratorias contemporáneas entre México y Estados Unidos ya que trajo

consigo una mayor vigilancia fronteriza y un fortalecimiento de las políticas de

seguridad y anti-terrorismo por parte del gobierno estadounidense. En la memoria de

mis informantes, esta coyuntura impactó en tal grado que replanteó los proyectos de

establecimiento y retorno de muchos tulcinguenses, disminuyendo sus viajes de manera

considerable. Algunos autores han señalado que en los años posteriores al 2001 se ha

evidenciado una disminución en los flujos de emigración indocumentada de mexicanos

hacia Estados Unidos (Calderón 2012) y un estancamiento en el dinamismo económico

que parecía constante durante los noventa en aquellos lugares de mayor dependencia

económica de las remesas.

Por otro lado, los patrones migratorios profundizaron sus cambios luego de la

crisis del 2008 en Estados Unidos. Aunque la crisis no tuvo los mismos efectos en todos

los sectores de la economía y regiones del globo, varios autores sugieren que ésta

influyó de manera importante para el retorno de muchos migrantes a México, sobre todo

aquellos involucrados en la industria de la construcción (Alarcón, et. al. 2009). Herrera,

29

-

González y Rocha (2009) señalan que la crisis tuvo de manera generalizada, tres efectos

fundamentales: una desaceleración de los flujos de migración indocumentada de México

hacia Estados Unidos; un aumento en la tasa de desempleo que afectó a la población

hispana en Estados Unidos y una disminución del flujo de remesas enviadas hacia

México.

En Tulcingo los efectos de estos cambios se resintieron luego del 2001, cuando

los índices de movilidad bajaron. Los tulcinguenses prefirieron reducir sus viajes ya sea

por cuestiones de seguridad, de prevención económica y comodidad. Muchos de mis

informantes indicaron que la majestuosidad de las fiestas patronales y las temporadas

festivas de los migrantes visitantes bajaron desde ya avanzados estos primeros años del

dos mil. Además, indicaron que la afluencia de remesas disminuyó considerablemente.

Asimismo, la apertura de negocios, que era una constante durante la década de los

noventa, se detuvo.

Posteriormente, la crisis económica del 2008 significó la revaloración del

retorno, el establecimiento o la movilidad interna en Estados Unidos para buscar nuevos

mercados de trabajo. Estos acontecimientos recientes han afectado la toma de decisiones

de millones de indocumentados en Estados Unidos, así como de manera indirecta, la

economía de las regiones “expulsoras” en México. Se ha notado un significativo retorno

de tulcinguenses que fueron deportados y llegaron a la localidad con pocos o nulos

recursos económicos para invertir, desempleados, enfermos o con trayectorias

delictivas. Asimismo, algunos tulcinguenses afirman que la economía local basada en

servicios ligados al ciclo festivo es sumamente dependiente de los paisanos que viven

en Nueva York. En términos generacionales, tenemos una generación de comerciantes y

pequeños empresarios, con documentos migratorios vigentes estadounidenses, frente a

30

-

otros tulcinguenses, indocumentados, que se han tenido que ajustar a los empleos más

precarios y de menor remuneración.

Las generaciones más jóvenes están experimentando estos cambios que indican

una etapa de crisis e incertidumbre en lo que fue su proyecto de movilidad social basado

en la experiencia migratoria como etapa de capitalización. Los tulcinguenses viven

ahora en “Tulcingo del dolor” que indica un contexto de mayor polarización social y

precariedad en los negocios que se lograron abrir en la etapa previa. En Tulcingo del

dolor resaltan las contradicciones entre las narrativas de éxito y aprovechamiento de

oportunidades frente a la acentuación de las narrativas de crisis, frustración y fracaso en

negocios que viven al día para la reproducción doméstica y no del negocio como tal.

Veremos a más detalle en el capítulo 2, 3 y 4 cómo estas historias de “éxito” y a su vez

de “fracaso” son el resultado de una consciencia práctica y contradictoria que permite

que estos sujetos puedan sobrellevar condiciones de precariedad, explotación y

autoexplotación en sus historias laborales.

El argumento etnográfico

En esta historia identifico varios procesos interrelacionados que ocurren en esta región y

de forma simultánea en la ZMNY donde los tulcinguenses establecieron su residencia,

se insertaron como empleados en restaurantes o pusieron sus negocios. Por un lado, un

primer proceso es el desarrollo del comercio en la región. Los tulcinguenses están

familiarizados con las actividades comerciales y el manejo de negocios familiares bajo

algunos rasgos heredados por la organización social de las sociedades rancheras (la

autonomía en el manejo de sus negocios, el individualismo y el apego a la familia).

Como veremos en los primeros capítulos, los rancheros lograron acumular capital a

través de la posesión de ganado y derivaron en actividades comerciales que les dotó de

31

-

cierta autonomía y margen de maniobra para tomar decisiones en sus transacciones

comerciales y negocios. De esta forma, en esta región existe un proceso de

identificación de estas personas a través de cambios y continuidades en cinco

generaciones en que ellos mismos se distinguen como comerciantes. Tulcingo se

transformó de una pequeña localidad a un centro dinámico que provee de servicios y

productos de abasto básico a una amplia región. Ser comerciante agrupa una diversidad

de actividades laborales y estrategias de ganarse la vida que los lleva a atender tiendas

de abarrotes, restaurantes y pequeños negocios familiares que sobreviven en ciclos de

apogeo y decadencia en relación con un mercado de nostalgia (Hirai 2009) que los liga

con la ZMNY. Asimismo, como veremos en el capítulo 2, comerciante es una categoría

que agrupa a migrantes de retorno, restauranteros y abarroteros que es usada para

reforzar una identidad como pueblo ante amenazas de otros pueblos.

Un segundo proceso es la experiencia de la migración internacional, la cual

trastocó profundamente los proyectos individuales y familiares de estas personas. La

migración internacional generó una mayor fragmentación social al exacerbar la

terciarización11 de la economía regional. En sólo dos generaciones, -la del Tulcingo del

dólar y el Tulcingo del dolor-, se transformaron estos proyectos que generacionalmente

ya no daban las mismas posibilidades de ahorrar cierto capital y sostener la construcción

de un hogar, para los más jóvenes. Mientras que las generaciones adultas vieron que la

migración podría ser una etapa de capitalización para abrir negocios familiares, las

generaciones más jóvenes tienen cerrada esa posibilidad debido a las condiciones

descritas en apartados anteriores sobre la vigilancia fronteriza y las políticas migratorias

recientes.

11 El proceso de terciarización es el creciente dominio relativo de las actividades propias del sector terciario (comercio y servicios) sobre los otros sectores de la economía, a saber, el sector primario (agropecuario y extracción de recursos naturales) y el secundario (industria y transformación de materias primas) (Ángel 2007: 49). Esto relacionado con un desigual e intensivo crecimiento de la llamada “economía informal”.

32

-

En otro sentido, con la experiencia migratoria se formó un “ejército industrial de

reserva” que se ajustó a las necesidades de la industria restaurantera y de servicios de

la ZMNY y generó a su vez una acentuación de las “distinciones” en la localidad de

origen. Pese a que todos los que tienen un negocio familiar se identifican como

comerciantes -aun con experiencia migratoria internacional- los que poseen restaurantes

están orgullosos de aplicar sus conocimientos adquiridos en Estados Unidos pero viven

al día en sus negocios con una mayor propensión a la autoexplotación y la explotación

de sus familias.

Tras la vía de la migración internacional, las posibilidades en los proyectos de

vida de los tulcinguenses se ampliaron y complejizaron. Mientras que algunos de estos

migrantes establecieron sus pequeños negocios y residencias en la ZMNY; otros

abrieron sus negocios en Tulcingo, por lo que son “migrantes de retorno” que se

insertaron a la economía local como restauranteros y comerciantes. La categoría de

migrante y “retornado” pierde sentido cuando estos mismos sujetos se convirtieron en

restauranteros o comerciantes. En este contexto, como veremos a más detalle en el

capítulo 4, los llamados migrantes por los tulcinguenses son aquellos que viven en la

ZMNY y vuelven temporalmente durante periodos vacacionales. Estos migrantes son

una pequeña élite que tiene negocios en sus lugares de residencia e invierten

coyunturalmente, con sus remesas, en algunos proyectos comunitarios de los

tulcinguenses. Por tanto, migrante es en este caso una categoría usada por los

tulcinguenses hacia los visitantes que vienen de Estados Unidos pero tiene un uso

2 Entiendo el “ejército industrial de reserva” en un sentido amplio y no propiamente como trabajadores de la industria. El ejército industrial de reserva es aquella población que está en espera de ser requerida por el capital. “Se compone de segmentos de la población que están a veces empleados, a veces subempleados o sin empleo en los ciclos económicos” (Marx en Roseberry 1997: 37). Marx señala en El Capital (1978: 543) que “la superpoblación relativa existe bajo las más diversas modalidades. Todo obrero forma parte de ella durante el tiempo que está desocupado o trabaja solamente a medias. Prescindiendo de las grandes formas p e r ió d ic a s que le imprime el c a m b io d e fa s e s d e l c ic lo in d u s tr ia l y que u n a s v e c e s , en los periodos de crisis, hacen que se presente con carácter agudo, y o tr a s v e c e s , en las épocas de negocios flojos, con carácter crónico, la superpoblación relativa reviste tres formas constantes: la f lo ta n te , la la te n te y la in te rm ite n te"” (cursivas en el original) (Macip 2009: 11).

33

-

político al negociar proyectos estatales, de canalización de remesas y financiamiento de

campañas electorales.

Un tercer proceso es a nivel ideológico e implica la transformación de las

subjetividades y la formación de expectativas en las posibilidades de movilidad social

de estas cinco generaciones. Veremos cómo se cimentaron con una fuerza significativa

ideologías de emprendurismo sobre la base del prestigio social, prácticas de consumo y

narrativas de sacrificio-éxito que facilitó la explotación y alienación de los habitantes de

esta zona que se encuentran inmersos en redes y circuitos internacionales de trabajo.

Mientras que persiste una recomposición de los mercados laborales que implica una

dialéctica entre zonas periféricas que alimentan a un centro económico en el cual los

trabajadores son miembros de una clase sobre-explotada y deseada como fuerza de

trabajo pero rechazada como persona (Gledhill 1995), el trabajador migrante del sur de

Puebla es un ejemplo de una serie de contradicciones entre la precarización, la

explotación y los discursos de empoderamiento y éxito. Estas contradicciones entre los

mecanismos ideológicos (valoraciones de éxito, realización personal y emprendurismo)

que motivan a estas familias a tomar decisiones cotidianas y vivir sus vidas entre arduas

condiciones de trabajo, jornadas extensas y escasas ganancias son el hilo conductor de

los casos etnográficos que expongo para señalar de qué manera ganarse la vida es

también jugarse la suerte.

En el centro de estos procesos se consolidó una especie de “tradición mercantil”

con un “ethos” que se sustenta con la permanencia de un imaginario social13 de