El Cerebro Social- Bases Neurobiológicas de Interés Clínico

-

Upload

juan-carlos-martinez -

Category

Documents

-

view

228 -

download

2

description

Transcript of El Cerebro Social- Bases Neurobiológicas de Interés Clínico

458 www.neurologia.com Rev Neurol 2015; 61 (10): 458-470

rEVISIÓN

Evolución y cerebro social

Los humanos somos seres sociales, con rasgos a la vez exquisitos y complejos que nos hacen únicos. El desarrollo de las capacidades sociales es un hecho evolutivo tardío que supone ventajas para el indivi-duo y el propio grupo: permite aumentar la dispo-nibilidad de recursos al facilitar la especialización de tareas y así su eficacia.

Para Wilson, los niveles de socialización varían en una escala de cuatro niveles, que pasaría por los clones, los insectos eusociales y los mamíferos no humanos, para llegar finalmente a nosotros, los hu-manos [1]. El grado de desarrollo y complejidad es progresivo. Un rasgo común a todos es la búsqueda de la reproducción y transmisión de los genes, en ambientes de colaboración entre individuos de pro-gresiva complejidad y diferenciación genética. El nepotismo, es decir, la ayuda más directa hacia los más próximos genéticamente, sería la regla. De esta manera, pueden establecerse niveles de colaboración, que puede ser simple, repetitiva, en patrones de ite-ración bien definidos, como los que ocurren entre

individuos clónicos sin reproducción sexual o en los insectos sociales. En estos últimos, la reproduc-ción es a través de un tercero y todos los individuos están próximos genéticamente entre sí. Existen, ade-más, labores diferenciadas entre diferentes miembros del mismo grupo. En cambio, en los mamíferos, la socialización es diferente, con modos de reproduc-ción que en general son en pareja y con intereses individuales fuertemente diferenciados y competi-tivos. La consecuencia de éstos es la existencia de conflictos de intereses, que hacen la socialización especialmente compleja. De este hecho derivan los códigos morales, un producto elaborado que es con-secuencia directa de la socialización en sus niveles más elevados [2-4].

Se ha aceptado que las raíces de nuestra sociali-zación hay que buscarlas en el momento en que los humanos nos hicimos cazadores. Precisábamos una colaboración mutua y directa en la búsqueda y cap-tura de la presa, así como un cierto nivel de espe-cialización, por ejemplo, en la elaboración de ins-trumentos de uso práctico, en la propia caza, en la crianza o en otras muchas actividades. Siendo así

El cerebro social: bases neurobiológicas de interés clínico

Luis C. Álvaro-González

Introducción. Las capacidades sociales humanas son evolutivamente tardías y únicas. Permiten una especialización que mejora la disponibilidad de recursos y facilita la reproducción. Nuestra complejidad social descansa en circuitos y mecanis-mos específicos, que analizamos.

Desarrollo. A esos efectos, resultan operativos: el conocimiento del otro mediante la empatía, mecanismos específicos que nos dotan de capacidad para detectar defraudadores, factores genéticos y bioquímicos, y el sistema nervioso autóno-mo. La empatía es el mecanismo básico de la sociabilidad. Reconoce niveles de complejidad (emocional, cognitiva, de atribución), con diferenciación anatómica específica. Lo social va ligado a lo emocional, y esto a lo homeostático. Así, do-lor físico y social comparten matriz anatómica y terapias. Somos seres sociales de naturaleza biológica egoísta, que ajus-tamos gracias a una capacidad especial para detectar defraudadores, dominante sobre las de planificación o abstracción. La oxitocina es el mediador neuroquímico prosocial esencial. La serotonina y la enzima MAO se consideran con capacidad antisocial, dependiente de la interacción con ambientes adversos. Finalmente, el sistema vagal más reciente filogenética-mente y mielinizado, el del núcleo dorsal del vago, es requisito para la interacción social acogedora y lúdica.

Conclusiones. La neurobiología de lo social permite reconocer trastornos de esta conducta en lesiones estructurales (vas-culares, de la sustancia blanca, demencias...), alteraciones del neurodesarrollo (autismo), enfermedades psiquiátricas (esquizofrenia) o trastornos de la personalidad. Existen posibilidades de intervención terapéutica (estimulación magnéti-ca transcraneal, fármacos) prometedoras. La adición de factores culturales y ambientales a los neurobiológicos introduce complejidad ecológica, sin restar validez a lo expuesto.

Palabras clave. Cerebro social. Empatía. Evolución. Genética de conducta. Neurología.

Servicio de Neurología. Hospital Universitario de Basurto. Departamento de Neurociencias.

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU).

Bilbao, Vizcaya, España.

Correspondencia: Dr. Luis Carlos Álvaro González.

Servicio de Neurología. Hospital Universitario de Basurto.

Avda. Montevideo, 18. E-48013 Bilbao (Vizcaya).

E-mail: [email protected]

Aceptado tras revisión externa: 14.10.15.

Cómo citar este artículo:Álvaro-González LC. El cerebro

social: bases neurobiológicas de interés clínico. Rev Neurol 2015;

61: 458-70.

© 2015 revista de Neurología

459www.neurologia.com Rev Neurol 2015; 61 (10): 458-470

El cerebro social: bases neurobiológicas de interés clínico

las cosas, no se explica que formáramos grupos tan extensos como los que surgieron en los humanos a partir del Neolítico, si no antes. Otros mamíferos cazadores, como los felinos, caninos o chimpancés, no alcanzan a formar grupos tan numerosos. La ex-plicación habría que buscarla en la existencia de competencia entre grupos humanos, que se habrían convertido en la única especie con capacidad para ponerse en riesgo a sí misma como consecuencia de esa lucha por recursos entre los diferentes gru-pos. Ello conduce a un aumento progresivo del nú-mero de individuos y de la cohesión dentro del gru-po, como una forma de defensa contra grupos hu-manos vecinos, que usan las mismas estrategias si no quieren perecer por la asimilación del vecino, que además es más distante genéticamente. Parece indudable que por razones evolutivas somos seres de naturaleza tribal.

Lo que convierte la socialización humana en di-ferente, con todos esos rasgos, es la aparición de la consciencia, incluyendo no sólo la atención o arousal, sino el conjunto de las funciones cognitivas. No se requeriría en los vegetales clónicos o, solo en grado mínimo, en los insectos sociales. En cambio, la consciencia resulta esencial a los efectos de so-ciabilidad más avanzada, por permitir la conscien-cia de sí mismo y con ello la de los otros, como se-res afines, pero a la vez diferentes. Ello supone ca-pacidad para entender, por un lado, la convergencia de intereses –que aportará ventajas individuales a efectos de la persistencia de los genes con la repro-ducción–, pero también la competencia por unos recursos y un poder que potencien aquélla.

La colaboración y la competencia dentro del propio grupo se facilitan enormemente gracias a la capacidad de predicción y de planificación. Somos capaces de entender al otro, sus deseos, emociones y pensamientos, lo que nos permite prever y dar respuestas adecuadas a nuestros intereses. Esta ca-pacidad de predicción y respuesta se organiza en el tiempo, de ahí que éste se convierta en un concepto fundamental en nuestra vida en sociedad.

Requeriremos mecanismos para reconocer las emociones y pensamientos del otro, lo que supone empatía, pero también, por ser seres de esencia bio-lógica egoísta, buscadora de la transmisión de los genes propios, recursos mentales que nos permitan detectar las frecuentes conductas interesadas y tramposas de los sujetos fraudulentos. Estas dos ca-pacidades tienen circuitos neuronales diferenciados que expondremos de modo sucesivo.

La planificación, la capacidad de respuesta y la defensa de los intereses propios y del grupo llevan a la socialización. Desde el punto de vista del grupo,

se precisa que las actuaciones individuales sean con-sistentes, con memoria en el tiempo y con una defi-nición y aceptación lo más precisa y universal posi-ble de aquello que sea adecuado y de lo erróneo. Así, llegamos al terreno de los códigos morales. És-tos se desarrollarían gracias a la existencia de unos circuitos morales, que surgen como una búsqueda de lo bueno o placentero frente a lo malo o doloro-so, por tanto, en conexión directa con las emocio-nes, con las que el cerebro social comparte también funciones y sustrato biológico [5]. Así pues, otra idea clave es que lo moral –que en su esencia es emocional– y lo social van ligados.

Si los códigos morales aparecen y se mantienen es gracias a que existen mecanismos de reciproci-dad no sólo directa, sino indirecta. La convergencia de intereses hace que sujetos diferentes colaboren, entendiendo que el beneficio es siempre mayor que el esfuerzo aportado. A cambio de lo aportado al grupo, se espera no sólo una compensación directa de A (donante) por B (receptor), sino compensacio-nes tardías, diferidas, llamadas por Alexander de reciprocidad indirecta [5,6]. Estos sistemas de com-pensación son los más complejos, propios de nues-tras sociedades. Una lectura biológica permite ver que conducen a implementar mecanismos igualita-rios a efectos de equilibrar las posibilidades de trans-misión de genes por la reproducción.

Puesto que la búsqueda de los intereses naturales y egoístas de transmisión genética conduce a la competición entre individuos afines del mismo gru-po, en su modo natural triunfarían los sujetos con más habilidades y poder, ya físico, ya mental o so-cial. Lo jerárquico natural, otro rasgo de nuestra es-pecie, se ve limitado gracias a los códigos de con-ducta y normas sociales. Así, por ejemplo, la mono-gamia reduce las posibilidades reproductivas de in-dividuos aislados, mientras que medidas como im-puestos progresivos o protección social facilitan la reproducción de los miembros con menos recursos.

En suma, la socialización favorecería los intere-ses individuales, que en su esencia biológica son ge-néticos, reproductivos. Una consecuencia de la na-turaleza de esta sociabilidad es que las normas mo-rales serán contractuales, no utilitaristas, como quie-ren las tendencias filosóficas más comunes [6]. Esto significa que sólo la amenaza ante el uso interesado e indebido de recursos sociales, o ante la omisión de la norma, hace que funcionen las sociedades com-plejas. Que éstas lo hagan bajo supuestos de con-ducta general altruista sólo será un hecho si existen, ya intereses genéticos directos y compartidos (la fa-milia, la tribu con lazos biológicos endogámicos), ya amenazas directas desde el exterior, que pongan

460 www.neurologia.com Rev Neurol 2015; 61 (10): 458-470

L.C. Álvaro-González

en riesgo la existencia del mismo grupo. Esta última situación sólo ocurre por el ataque o invasión de otros grupos humanos, por lo que el riesgo o la ame-naza deben ser neutralizados por el grupo entero. La competencia, e incluso las guerras entre grandes grupos humanos, puede entenderse desde esta pers-pectiva de competencia entre grupos que, a su vez, favorece el crecimiento y la cohesión intragrupal.

Llegados a este punto, nos corresponde explicar las raíces neurobiológicas de la socialización, es de-cir, el sustrato anatómico y funcional que nos con-vierte en los seres sociales que somos, de base bio-lógica egoísta, y de complejidad social y cultural al-truista, combinación que permite aproximar los in-tereses entre sujetos de capacidades y recursos he-terogéneos.

Neurociencia del cerebro social

Empatía: tipos y funcionamiento

La empatía sería aquella capacidad que nos permite conocer las emociones y el pensamiento de nues-tros congéneres vecinos, de modo que así podamos organizar una respuesta, que será adecuada a nues-tros intereses de grupo e individuales [7,8]. El pri-mer aspecto –conocer– hace referencia a la empa-tía emocional propiamente dicha (capacidad para reconocer e imitar las emociones de otros), mien-tras que el segundo –responder– constituiría la em-patía cognitiva, que nos permite tener un perspec-tiva o punto de vista, con lo que vamos un paso más allá del puro conocer de la empatía primera o emo-cional. Se cree que estos dos sistemas funcionan de manera independiente [9].

La raíz o esencia de la empatía es emocional, al permitirnos reconocer las emociones de quienes nos rodean. Este sistema es específico de especie, lo que significa que su activación no ocurre igual ante, por ejemplo, los ladridos de un perro que ante la visión de un compañero con dolor. A estos efectos de empatía emocional, sabemos que el área cerebral más importante es el giro frontal inferior o área 44 de Brodmann. Esta área se activa de modo intenso ante el contagio y el reconocimiento emocionales. Se corresponde con el área F5 de los monos, en la que Rizolatti describió el sistema de neuronas espe-jo. Éstas permiten reconocer e imitar actos motores, por lo que resultan básicas en el aprendizaje. Ade-más, el sistema de neuronas espejo se activa en el reconocimiento y la evaluación emocionales no sólo pasivos (visión), sino también en los activos de imi-tación emocional [10]. Por ello, no sorprende que

estudios posteriores demostraran que los sujetos con mayor activación de esta área 44 fueran los que tenían puntuaciones más altas en las escalas de em-patía más usadas: el índice de reactividad interper-sonal, tanto en la subescala de preocupación emo-cional como en la de toma de perspectiva [11-13].

Las respuestas empáticas humanas incluyen también un componente cognitivo, que se corres-pondería con el ‘entiendo lo que sientes’, en lugar de con el ‘siento lo que sientes’ de la parte emocional de la empatía que acabamos de exponer. Entender las emociones de otra persona supone poner en marcha funciones cognitivas como la flexibilidad mental y la teoría de la mente o mentalización (mentalizing) [14]. A estos efectos, el área que se activa preferentemente es la corteza frontal ventro-medial (vmPFC; áreas 10 y 11 de Brodmann), como se demuestra en los sujetos implicados en las tareas mentales de comprensión emocional de terceros (metacognición), e indirectamente por el fallo de las funciones de la teoría de la mente en los sujetos con daños en el área ventromedial. En ellos, la ca-pacidad de juicios morales elevados, que supongan un componente utilitarista o del mayor beneficio a terceros, se ve claramente mermada [13,14]. Ejem-plos clínicos clásicos son la demencia frontotempo-ral y la esquizofrenia.

El desarrollo filogénico y el ontogénico revelan también las diferencias en esas formas de empatía: la emocional aparece en las aves y los roedores, en tanto que la cognitiva no aparece hasta los simios y los humanos [15]. De igual modo, en los niños re-cién nacidos existe ya contagio emocional, hasta el punto de que en la primera infancia el niño no dife-rencia las emociones propias de las ajenas, mientras que las funciones de la teoría de la mente precisan una infancia muy avanzada o la adolescencia para su desarrollo [16]. Estos hechos tienen una trasla-ción histológica: la corteza de la empatía emocional carece de la capa 5 granular y tiene conexiones más simples (corteza disgranular y unimodal), mientras que las zonas ventromediales de la empatía cogniti-va tienen desarrolladas las seis capas neuronales y son de conexiones más ricas o heteromodales. La tabla I resume estas características.

Conjuntamente con las áreas frontales citadas, otras zonas cerebrales son también capitales en la puesta en marcha de la empatía [17]. Así, por ejem-plo, entender los sentimientos de otros a través de la prosodia o tono de voz y de la expresión facial y gestos implica la activación del surco temporal su-perior, el polo temporal, el giro fusiforme, la ínsula anterior y la amígdala, estructuras encargadas res-pectivamente de la comprensión de la información

461www.neurologia.com Rev Neurol 2015; 61 (10): 458-470

El cerebro social: bases neurobiológicas de interés clínico

verbal expresiva (surco temporal superior, polo tem-poral), de la visual gestual (giro fusiforme), así como de la sensación corporal de la emoción contagiada (ínsula anterior) y de la valencia emocional propia-mente dicha (amígdala), todas ellas de predominio en el hemisferio derecho. De igual modo, la empa-tía cognitiva o de toma de perspectiva implica fun-ciones complejas, como la flexibilidad cognitiva, la atención, la memoria de trabajo, el razonamiento abstracto y, finalmente, la atribución de creencias y las funciones de agencia. La vmPFC sería el princi-pal ejecutor del primer grupo de funciones cogniti-vas, tal como se expuso anteriormente. En cambio, las funciones de atribución y agencia implicarían, más que a aquélla, a la unión temporoparietal. A di-ferencia de la empatía emocional, la activación de la unión temporoparietal suele ser bilateral y no es es-pecífica de las emociones, sino que se encarga de actividades como la percepción espaciotemporal de acciones de terceros [18]. De aquí que las funciones de atribución y las llamadas de mentalizing, que su-ponen un juicio elaborado de la acción e intención de terceros, no se vean afectadas en lesiones hemis-féricas unilaterales, y que, además, estas mismas funciones puedan estar preservadas en ausencia del contagio y la empatía emocionales del primer nivel, de asiento anatómico diferenciado.

En consonancia con los datos anteriores, los es-tudios de pacientes con lesiones agudas estructura-les y bien diferenciadas, por patología cerebrovas-cular isquémica, han probado que la afectación de las áreas anatómicas descritas para la empatía emo-cional de primer nivel cursaba con afectación de la empatía afectiva y del contagio emocionales [18-20]. De todas las áreas citadas, las dañadas por los infar-tos que afectan a la ínsula anterior y al polo tempo-ral, en su porción dependiente del surco temporal superior, son las más asiduamente perjudicadas cuan-do se comparaban sujetos con infarto con contro-les. Es de especial interés clínico la afectación de la ínsula, al ser ésta un territorio muy frecuentemente incluido en los infartos de la arteria cerebral media. Estos mismos sujetos tenían comúnmente daños en la capacidad de comprensión prosódica del lengua-je, una pista sensitiva esencial para la comprensión afectiva. No obstante, existían sujetos con afecta-ción de la comprensión prosódica, pero con respeto de la empatía afectiva, muy probablemente por ser capaces de usar información visual o de niveles más elevados y preservados. El predominio de las lesio-nes de la ínsula y el polo temporal es consistente con el asiento selectivo de lesiones degenerativas en esa zona en pacientes con atrofia por demencia fron-totemporal en su forma de alteración de conducta

[21]. Finalmente, merece la pena señalar que exis-tían sujetos con lesiones agudas isquémicas talámi-cas [18] o cerebelosas bilaterales [20] y afectación secundaria de la empatía afectiva, probablemente como consecuencia del papel del tálamo en el rele-vo de sensaciones multimodales y del cerebelo en la regulación de coordinación sensitivomotora.

A propósito de la coordinación de funciones, hay que destacar la comunicación y las conexiones entre distintas áreas de la empatía. En este sentido, resulta capital la sustancia blanca. La red que conecta las áreas corticales frontoorbitarias y la amígdala con la ínsula anterior y la corteza cingular anterior es esen-cial a estos efectos (Tabla II). De aquí que el fascículo uncinado, que realiza esta conexión, se haya estudiado en publicaciones recientes [22]. En ellas se ha visto que la lesión isquémica del fascículo uncinado es la afectación de la sustancia blanca más ligada a la afec-tación de la empatía emocional. Al desconectarse ínsula y corteza cingular anterior, se ven afectadas las neuronas de von Economo, específicas de espe-cies más avanzadas y sociales [23]. Idénticas lesiones se han demostrado en la demencia frontotemporal en su forma de alteración de conducta, encefalitis vírica y autoinmune, y un caso de síndrome de Klüver-Bucy de lipofuscinosis cerebral [24-27]. La cercanía fascícu-lo uncinado-polo temporal explica que la lesión de aquél se confunda con la de éste y se infravalore [22].

La complejidad de las áreas activas en diferentes contextos sociales, representativas de la empatía en sus distintas formas, plantea interrogantes de coor-dinación entre niveles: ¿funcionan por adición y po-tenciación, o por inhibición mutua?; ¿estamos do-tados de forma innata para las respuestas morales, prototipo de la sociabilidad?; ¿tenemos intuiciones morales hacia lo que lo que es adecuado o equivo-cado [28]? Las respuestas a estas preguntas depen-

Tabla I. Características esenciales de los dos sistemas empáticos (modificado de [9]).

Empatía emocional Empatía cognitiva

Funciones

Sistema de simulación:Contagio emocionalReconocimiento emocionalDisconfort personalPreocupación empática

Sistema de mentalización y teoría de la mente:

Toma de perspectivasImaginación de futuroTeoría de la mente

EstructuraGiro frontal inferior, área 44 de BrodmannCorteza disgranular unimodal

Corteza frontal ventromedial, áreas 10 y 11 de BrodmannCorteza granular polimodal

Desarrollo Primera infancia Infancia tardía, adolescentes

Filogenia Roedores, aves Chimpancés

462 www.neurologia.com Rev Neurol 2015; 61 (10): 458-470

L.C. Álvaro-González

den directamente de paradigmas de investigación planteados a sujetos normales que, en el caso tipo, son estudiados mediante resonancia magnética fun-cional. En un reciente estudio [29], las situaciones experimentales planteadas a los sujetos eran dile-mas morales de diferente complejidad, a diferencia de los estudios previos, en los que se analizaban si-tuaciones diseñadas para valorar directamente los niveles de empatía. En ese estudio, los resultados muestran que la cognición moral emerge de la inte-gración y coordinación de diferentes sistemas neu-rales: aquellas decisiones que tengan un mayor contenido moral, con escaso contenido social y, por tanto, poca demanda cognitiva (‘ayudar o no a un herido encontrado en nuestro camino’) implicarían a la vmPFC y serían rápidas; en contraste, ante dile-mas más ambiguos y difíciles (‘entregar a un allega-do a un grupo terrorista a cambio de salvar a un grupo más numeroso’), en los que se precisa mayor deliberación, las respuestas, más lentas, activan la unión temporoparietal en ambos lados. Las dos es-tructuras –vmPFC y unión temporoparietal– fun-cionan en equilibrio dinámico, de modo que, cuan-do la vmPFC está implicada y activa, la unión tem-poroparietal se verá inactiva, y viceversa. En conse-cuencia, las decisiones morales se toman gracias a un sistema de reubicación e inhibición mutua. Exis-ten otras evidencias indirectas del funcionamiento de la inhibición directa de este sistema. Así, si se inhibe la unión temporoparietal mediante estimu-lación magnética transcraneal y se somete a los su-jetos a dilemas morales, los sujetos se vuelven mo-ralmente más permisivos, al implementarse por defecto la actividad de la vmPFC, que es de menor demanda social [30]. La misma unión temporopa-rietal se sabe que se activa de manera atípica o que

no se activa en pacientes autistas, incapaces de en-tender secuencias de estímulos y empatía [31].

La empatía emocional tiene un paradigma de alto valor en el dolor. Ante experiencias dolorosas directas de terceros, sentimos también dolor y lo expresamos en lenguaje corporal. Esta experiencia, de conocimiento común, se hace extensiva al dolor social, es decir, el que se siente ante situaciones en las que se ponen en juego nuestras relaciones socia-les o nuestro apego. Estas sensaciones también se comparten: se sienten, se entienden y se expresan de manera empática. De manera no sorprendente, el dolor social activará, gracias a la empatía, las mismas áreas que el dolor físico: las correspondien-tes a la llamada ‘matriz dolorosa’. En ella se inclu-yen, por una parte, las zonas parietales S1-S2 y la ínsula posterior, encargadas de funciones sensitivas discriminativas, tales como la intensidad y la locali-zación del dolor; y, por otra parte, las porciones an-teriores de la corteza cingular anterior y de la pro-pia ínsula en su área anterior, que codificarían los aspectos afectivos y motivaciones del dolor [32]. En un estudio que investigó estos aspectos, se observó que, ante paradigmas de experiencias personales de aislamiento y marginación, se activaban las zonas S1-S2 y la ínsula posterior; de igual modo, la expo-sición a experiencias de aislamiento de terceros ac-tivaba esas mismas áreas; la región media, subge-nual, de la corteza cingular anterior, actuaba a modo de articulación entre ambos paradigmas de dolor social [33]. Por tanto, el procesamiento afec-tivo y la regulación homeostática son procesos que subyacen y se entrecruzan en las respuestas empá-ticas. ¿Se afectaría la respuesta empática si se care-ciera de sensaciones dolorosas? En un estudio clíni-co se dio respuesta a este aspecto: los sujetos con insensibilidad congénita al dolor sólo eran capaces de precisar las respuestas empáticas ante el dolor de terceros si existía información indirecta suficien-te (verbal, gestual, etc.), aunque había casos de una alta capacidad empática en los que las respuestas se aproximaban a las de los controles. Así pues, la ex-periencia personal dolorosa homeostática sería ne-cesaria para percibir de modo adecuado y preciso el dolor ajeno, tanto físico como social. Lo social iría, pues, ligado a nuestras capacidades de regulación afectiva y visceral más inmediatas.

Las relaciones sociales y la empatía son responsa-bles de que, al entender la conducta de otros, que puede ser egoísta y destructora de normas, responda-mos con agresión (castigo) o de forma generosa (per-dón). Así, en un modelo de juegos de interacción, se ha observado que el ostracismo llevaba a reacciones agresivas de terceros hacia los causantes del aisla-

Tabla II. Secuencia de estados cognitivos y emocionales que integran la empatía emocional (modificado de [24]).

Contagio emocional

Supresión del estado afectivo propio

Despertar y conciencia del estado afectivo de otro (consciente o inconsciente)

Adopción isomorfa del estado afectivo de un tercero

Toma de perspectiva

Supresión de la propia perspectiva

Reconocimiento del estado afectivo de un tercero por adopción de su perspectiva, mediante observación o imaginación (p. ej., de su alegría y enfado, que asimilamos)

Integración de toma de perspectiva y contagio emocional

Atribución a un tercero del origen del estado afectivo y perspectiva adoptados

Regulación emocional

463www.neurologia.com Rev Neurol 2015; 61 (10): 458-470

El cerebro social: bases neurobiológicas de interés clínico

miento, en un intento de restituir el estatus social perdido. Se activaban el área motora suplementaria y la ínsula anterior de forma bilateral [34]. Área moto-ra suplementaria/corteza cingular anterior e ínsula anterior forman la red ‘cinguloinsular’, relacionada con estados emocionales negativos, co mo rabia y as-co. El área motora suplementaria se enciende cuan-do la respuesta carece de beneficio o riesgo, mientras que la ínsula anterior lo hace cuando existe beneficio económico directo. En contraste, en otros estudios de respuesta a una injusticia, se observó la activación de sistemas de recompensa (estriado central y corteza frontoorbitaria) [35], dato predictor de reiteración.

Si algunos sujetos respondían de modo violento, en cambio, otros lo hacían con comprensión y per-dón. En los que optaban por esa opción, más re-flexiva y evaluadora, la activación preferente era la unión temporoparietal bilateral, como área respon-sable de la toma de perspectiva (mentalizing), junto con la vmPFC, así como la corteza prefrontal lateral (dorsal y ventral) y la corteza cingulada anterior dorsal (dACC), éstas con la función reconocida de control y planificación de conflictos cognitivos. Es-tas zonas ‘del perdón’, más extensas, al incluir las de mentalizing y las de control de conflictos, se de-muestran más activas en los sujetos con más capa-cidad reflexiva y suponen una mayor activación, muy probablemente por la necesidad de frenar las áreas impulsivas de respuesta inmediata de repre-salia [34]. Existen evidencias experimentales direc-tas que apoyan la función de la corteza prefrontal lateral en el control de las conductas reactivas de represalia ante el aislamiento social. Esta zona, que funcionaría como un sistema de control o freno so-bre las respuestas emocionales y motoras directas que arrancan de la activación inicial de dACC, pue-de activarse mediante estimulación magnética trans-craneal en forma anódica. Pues bien, el estímulo de la corteza prefrontal ventrolateral del hemisferio derecho conducía a una reducción significativa de la agresión en un modelo de juego con inclusión/rechazo social [36]. La estimulación de esta misma zona demostró también que reducía el dolor de ex-clusión social, es decir, el que se experimenta en si-tuaciones vividas como de marginación o injusticia social [37]. Como el aislamiento social puede con-ducir a violencia (doméstica, escolar, laboral), se comprende el valor clínico de esos estudios.

Empatía: respuestas inadecuadas y detección de defraudadores

La angustia de separación es una entidad reconoci-da en sucesivas ediciones del Manual diagnóstico y

estadístico de los trastornos mentales (DSM). Se ca-racteriza por angustia desproporcionada ante situa-ciones reales o imaginadas de separación de un ser querido. Es común en trastornos diversos, como los de ansiedad generalizada, diversas fobias, trastor-nos de pánico y estrés postraumático. Comparte con ellos hiperreactividad ante señales visuales so-ciales negativas, específicamente caras. Ante estos estímulos de valencia emocional negativa, aumenta la activación de la amígdala. Se ha demostrado un aumento del tamaño de ésta y de su conectividad con áreas visuales y somatosensoriales [38]. Esta conectividad exagerada sería marcadora de hiper-respuesta y de predisposición mantenida. En cam-bio, estudios similares han observado reducción del tamaño de la amígdala [39]. El mayor tamaño se ha correlacionado con la dimensión de la red social del sujeto [40] y sólo indirectamente con ansiedad por separación.

En la alexitimia, los sujetos son incapaces de re-conocer y describir las emociones de terceros. Esta situación lleva a rechazo social, que, a su vez, no es percibido por los sujetos con la carga emocional debida, de modo que así empeorarían el propio os-tracismo y la marginación social. Carentes de capa-cidad empática, las posibilidades de interacción so-cial se reducen notablemente. En los pacientes alexi-tímicos no existiría la respuesta de alarma normal ante emociones negativas, como el aislamiento so-cial. En la implementación de esta respuesta ya he-mos mencionado que una estructura esencial es la dACC, que activaría las estructuras mediales fron-tales y las comunicaría con las posteriores tempo-rales y las de la unión temporoparietal. Pues bien, en estos pacientes se ha demostrado un aplana-miento de la respuesta de la dACC ante modelos de exclusión social [41]. Carecer del sistema de alarma que responde ante amenazas y facilita la cohesión del grupo terminaría por excluirlos. De hecho, su hiporreactividad se constituye en un buen predic-tor del aislamiento de estos pacientes en la semana siguiente al estudio. La corteza cingular anterior se ha propuesto como biomarcador de funcionamiento so-cial [42], lo que resulta muy atrayente, dado el ma-yor riesgo de carencias y enfermedades tanto físicas como mentales en los pacientes con alexitimia.

La relación entre riesgo de enfermar, longevidad o bienestar físico y mental con estilos de vida se co-noce desde hace tiempo. El factor más estudiado es el tipo de respuesta emocional, que, cuando es exa-gerada, se correlaciona con pobre pronóstico en to-das esas variables de salud, tanto en los estudios di-rectos como en los indirectos a través de encuestas a sujetos [43,44]. A estos efectos, el narcisismo ofre-

464 www.neurologia.com Rev Neurol 2015; 61 (10): 458-470

L.C. Álvaro-González

ce un buen ejemplo: se sabe que se correlaciona con riesgo alto de limitaciones a la salud y que, a su vez, las respuestas emocionales de estos sujetos son in-tensas [45]. Se trata de personas que, ante el aisla-miento social, muestran un encendido intenso de áreas de matriz dolorosa ya mencionadas: la ínsula anterior y la dACC. Se cree que la frialdad y el des-apego en las relaciones que muestran es un meca-nismo de evitación del riesgo de respuestas exage-radas al dolor por aislamiento social al que estarían predispuestos. La ínsula anterior y la dACC facili-tan la descarga simpática y tienen conexiones que activan el eje hipotálamo-hipófiso-adrenal de las respuestas de estrés, lo que puede explicar el mayor riesgo de enfermar de estos pacientes.

Si el dolor social y el dolor físico comparten es-tructuras anatómicas, resulta lógico utilizar estra-tegias terapéuticas comunes: hay ensayos en los que se ha tratado el dolor social con paracetamol du-rante períodos de tres semanas. Se demostró una re-ducción de los sentimientos de herida por aisla-miento y de la activación de la matriz dolorosa de la ínsula anterior y la dACC en la resonancia magnéti-ca funcional [46]. Asimismo, se ha propuesto tratar este dolor con técnicas eficaces contra el dolor físi-co, como la relajación [45,47]. Desconocemos si tam-bién se lograría una reducción de las conductas adic-tivas y compulsivas tan frecuentes en los narcisistas.

En relación con la madurez emocional, el tama-ño de la amígdala se relaciona inversamente con las repuestas de neuroticismo (ansiedad, miedo) y las propias de personalidad de tipo A (hostilidad, rabia). Un tamaño mayor supone menor activación del eje hipotálamo-hipófiso-adrenal y una reduc-ción de enfermedades vasculares e inmunológicas. Se entiende así que la amígala se haya propuesto como el primer centro de las conexiones mente-cuerpo y diana de las estrategias de educación emo-cional [48]. En este sentido, esta estructura esta-blece la saliencia o relieve emocional asociados a un objeto o situación, que van a comportarse como referencia social: mostrar un objeto con una sonri-sa o con miedo puede hacerlo atractivo o repelente a un niño. La propia amígdala organizaría la res-puesta emocional una vez establecida la valencia del objeto [49].

Para orquestar una respuesta ante estímulos ex-ternos, en un ambiente en el que son múltiples y polivalentes, resulta esencial establecer prioridades de atención y respuesta. En este sentido, las mayo-res amenazas pueden venir de la propia especie, de otros animales, de objetos inanimados y de los am-biguos, en ese orden. De aquí que las prioridades de atención sean también ésas. Pues bien, en recientes

experimentos del grupo de Adolphs, la amígdala, que era la estructura propuesta para organizar la prioridad de respuesta, se ha demostrado que –sor-prendentemente– no lo es [50]. Comparando con-troles con pacientes afectos del síndrome de Ur-bach-Wiethe –en los que existe una destrucción y calcificación bilateral de la amígdala basolateral, con preservación del hipocampo y otras estructu-ras neocorticales–, observaron que las respuestas preferentes a caras humanas y a animales, con res-pecto a objetos y a elementos ambiguos, se mante-nían en los pacientes igual que en los sujetos. Se han propuesto otras estructuras ejecutoras, como el núcleo pulvinar o diferentes áreas corticales.

De igual modo, ante situaciones de amenaza y lucha por unos recursos limitados, en las que se den respuestas arcaicas impulsivas y agresivas, la amíg-dala tampoco resulta central. En estos casos, social-mente reprobables por razones más culturales que biológicas, si se establece un freno eficaz, es gracias a la inhibición de la ínsula anterior derecha. Si, en cambio, éste es ineficaz, la respuesta impulsiva será mediada por amplias zonas subcorticales y cortica-les: ínsula anterior bilateral, tálamo, pálido, puta-men y áreas bilaterales de la circunvolución frontal superior y media [51]. De este modo, la ínsula sería un elemento regulador no sólo de situaciones de conflicto psicológico o fisiológico, sino también de las de interacción social y cognitiva.

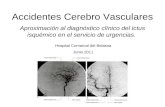

Como seres sociales que somos, mostramos em-patía y otras conductas que nos han permitido mantener la cohesión de grupo, la sociabilidad y el progreso cultural del que goza nuestra especie. De este modo, se ha facilitado la reproducción de la es-pecie y su mantenimiento. Estas conductas – no ex-clusivas de humanos– hacen referencia, por ejem-plo, a la capacidad para percatarse de quién es el miembro dominante del grupo y conseguir su favor, o para detectar a los defraudadores. De esta última depende la distribución equitativa de los recursos, por lo que resulta básica para la supervivencia. Pues bien, en experimentos con voluntarios normales se demuestra que estamos dotados para percibir el fraude social mucho más que para el razonamiento lógico [52]. Así puede apreciarse en las dos pruebas mostradas en la figura. Nuestro poder de detección de defraudadores resultaba básico para la supervi-vencia de la especie, por lo que, en términos evolu-tivos, surgió como consecuencia de la selección na-tural, al favorecer la supervivencia del grupo. Esto explica su presencia universal, poco influida por factores culturales [53]. Este problema de los de-fraudadores ha estado muy presente en la mente de economistas, desde Adam Smith. Dado que el re-

465www.neurologia.com Rev Neurol 2015; 61 (10): 458-470

El cerebro social: bases neurobiológicas de interés clínico

parto de recursos sociales debe hacerse con crite-rios de eficiencia y equidad, la detección de estos sujetos es capital. Se han diseñado experimentos con modelos en los que se pide valorar cuantitati-vamente propuestas de mejora y ayuda económica a la vez que mediante resonancia magnética funcio-nal se detectan las zonas de encendido. Ello permi-te dibujar un mapa de valores del sujeto y decidir cuándo dice la verdad, por ajustarse a aquéllos. Las áreas son las relacionadas con los circuitos de re-compensa (núcleo accumbens y frontoorbitarias). El procedimiento puede ampliarse a técnicas neu-rofisiológicas más asequibles: registro de expresivi-dad facial o sudación [54]. La fiabilidad es elevada, aunque la aplicabilidad es escasa pensando en tér-minos poblacionales.

Factores genéticos y bioquímicos

La psicología evolutiva establece, a partir de Cos-mides y Tooby, que nuestros cráneos modernos al-bergan mentes de la edad de piedra (‘modern skulls house stoneage minds’), un término descriptivo para los desajustes entre una mente que evolucionó a los largo de 2,5 millones de años, aunque desde el final de Pleistoceno, hace unos 10.000 años, se haya visto sometida a extraordinarias presiones ambientales [55]. En este período tan corto en términos evoluti-vos han tenido lugar la aparición de la agricultura y las ciudades, y el extraordinario desarrollo cultural que nos caracteriza como especie. La consecuencia son las maladaptaciones (maladaptations). Se trata de rasgos físicos o de conducta que son consecuen-cia de la selección natural y que funcionan muy bien en los ambientes estables en los que surgieron. Al trasladarlos a nuestra época, tan lejana de la de los cazadores-recolectores, y con demandas muy diferentes, se originan los desajustes. Con éstos surgen las enfermedades de la civilización. El ejem-plo clásico son las enfermedades generadas a través de los genes que facilitan el acumulo de sal o grasas, necesarios en las carencias, perjudiciales hoy con la abundancia. Por parecido mecanismo pueden ex-plicarse los trastornos por la adicción al alcohol o a drogas u otros rasgos de conducta, como los tras-tornos por déficit de atención/hiperactividad o las conductas violentas [56]. Tememos mucho más a una serpiente que a viajar sin cinturón de seguri-dad, aunque la diferencia en el número de muertos sea desproporcionadamente mayor por el segundo factor que por el primero.

Se ha propuesto que la presión evolutiva deter-mina la aparición de módulos cerebrales especia-lizados en diferentes funciones o conductas. Esta

teoría modular explica, por ejemplo, que se pierda la capacidad de reconocer caras y se mantenga, en cambio, la de detectar colores o movimiento. No obstante, sabemos que los circuitos neuronales no son siempre específicos de función. En términos anatómicos, forzosamente han de ser compartidos, como, por ejemplo, la corteza prefrontal ventrome-dial en la empatía cognitiva y en la recompensa, o la cingular anterior en la atención y en la empatía emocional, de modo que la teoría modular sólo funcionaría en ambientes de laboratorio. En la rea-lidad ecológica deben tenerse en cuenta los factores ambientales como los más importantes para expli-car la aparición de rasgos físicos o de conducta. Sólo porque un rasgo sea hereditario no significa que aparezca, salvo que se den determinadas cir-cunstancias ambientales.

Los rasgos de conducta, incluida la empatía, tie-nen un componente de heredabilidad elevado, co-mo ocurre con los caracteres físicos. Así, factores como el neuroticismo, la tendencia a la ansiedad o la depresión y la inteligencia general tienen una he-redabilidad que se acerca al 50% [57-59]. En algu-nos casos, se han identificado factores genéticos precisos, como los alelos del gen 5HTT, que en la forma homocigoto para s (s/s, en contraposición a s/l o l/l) conferirían un riesgo elevado de depresión [58]. En estos casos, se sabe que la aparición de tras-tornos ansiosodepresivos es casi siempre la conse-

Figura. Ejercicios de lógica y de tarea social comparados. En la imagen de arriba, el ejecutante (lector) es el controlador de calidad de una empresa manufacturera de cartas. Como tal, tiene que confirmar la si-guiente regla: ‘si una carta tiene la letra S en un lado, entonces el número 3 estará en el otro lado’. Sabe con seguridad que cada carta tiene una letra en un lado y un número en el otro. Debe adivinar qué carta o cartas debe voltear exactamente para encontrar las que han roto la regla inicial. En la imagen de aba-jo, el lector trabaja como guarda de seguridad en un bar en el que debe garantizar que se cumple la si-guiente regla: ‘si una persona toma una bebida con alcohol, entonces debe tener más de 18 años’. Si cada carta representa un cliente y sabe de antemano que en ellas hay, por un lado, una imagen de la bebida, y por otro, la edad, debe indicar la carta o cartas precisas a voltear para conocer a los violadores de la norma. El porcentaje de fallos es mucho mayor en el primer ejercicio (lógica) que en el segundo (detección de defraudadores). Adaptado de [54].

16 años 21 años

466 www.neurologia.com Rev Neurol 2015; 61 (10): 458-470

L.C. Álvaro-González

cuencia de eventos vitales estresantes, muchas veces consecutivos o en número elevado, de manera que lo heredado sería una diátesis o tendencia que pre-cisaría el factor estresante o desencadenante para expresarse. En relación con la HTT, merece la pena añadir que la serotonina se considera el mediador de los afectos negativos. Recientemente se ha impli-cado en los trastornos de ansiedad social, en los que, mediante tomografía por emisión de positrones, se ha encontrado un aumento de su síntesis presinápti-ca en varias áreas cerebrales [60].

En referencia a la conducta de grupo, las tenden-cias violentas tienen también una heredabilidad al-ta, tal como se sabe por estudios en gemelos univi-telinos. Cuando éstos son adoptados y criados en ambientes diferentes, la heredabilidad puede expre-sarse o no expresarse en rasgos violentos depen-diendo del ambiente en el que crezcan, de modo que, si lo hacen en un ambiente violento o con ma-los tratos infantiles, ello hará muy probable que se exprese el rasgo psicopático, y a la inversa. Si nos referimos a trastornos genéticos específicos y su re-lación con la conducta, merece la pena citar dos: los varones con síndrome de aneuploidía XYY y casos con una mutación puntual del gen MAOA. Los pri-meros serían varones altos, con niveles elevados de testosterona, bajo coeficiente intelectual y tenden-cias agresivas. Los casos con la mutación MAOA (cambio de citosina por tiamina en la posición 936) tendrían un aumento de serotonina cerebral y, en consecuencia, tendencias agresivas, confirmadas en modelos animales [61]. Estos pacientes están sobre-rrepresentados en instituciones carcelarias [62]. To-dos estos datos han granjeado una enorme reputa-ción al gen MAOA, que se ha denominado gen ase-sino, guerrero o de la ira, y se ha utilizado como ar-gumento de defensa ante la justicia. De nuevo, estu-dios detallados confirmaron que sólo la interacción del gen con factores externos como el maltrato in-fantil podía llevar a rasgos psicopáticos [63]. Como ocurre con otras formas de comportamiento y per-sonalidad, las influencias ambientales, las comparti-das y, sobre todo, las no compartidas o específicas de individuo –como puede ser el maltrato infantil– son decisivas a la hora de explicar la variabilidad ge-nética [64]. Se ha demostrado que, en gemelos uni-vitelinos, las diferencias de comportamiento o in-cluso físicas, especialmente las que surgen a lo largo de la vida, pueden obedecer a mecanismos epigené-ticos, que actuarían por metilación del ADN [65].

En el extremo opuesto de las conductas agresi-vas se encuentra la compasión. Se trata de una con-ducta afiliativa que es común hacia individuos del propio grupo, en contraposición al ataque frente a

sujetos de otros grupos, con los que se competiría por recursos. La compasión sería un mecanismo prosocial que implica, además de a la empatía emo-cional –siento lo que sientes– y a la cognitiva –en-tiendo lo que sientes–, a un tercer componente: el de motivación o preocupación empática para ayu-dar a otros [66]. De manera no sorprendente, en la compasión se activan las áreas de la empatía emo-cional, en espejo respecto a las emociones del otro en la circunvolución frontal inferior, la ínsula y el polo temporal, así como las de la empatía cognitiva, fundamentalmente en la vmPFC y la unión tempo-roparietal. Pero, además, el componente de motiva-ción activa zonas específicas: la sustancia gris pe-riacueductal y la sustancia negra del tegmento me-sencefálico, gracias a las que podemos comprender el componente de dolor ajeno y responder con cali-dez y ternura [67,68].

La oxitocina es conocida como la hormona que media en las conductas prosociales y afiliativas, en-tre ellas la compasión, que sería una forma de emo-ción social compleja. La oxitocina se produce en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotála-mo. Se acumula y libera en la hipófisis posterior. Ac-tuaría como neuropéptido y también como hormo-na. Tiene áreas diana en la amígdala, el hipocampo, el tegmento mesencefálico y zonas periféricas que regulan la respuesta autonómica, como el corazón, el útero o la médula espinal. La oxitocina se ha rela-cionado con el apego maternofilial, desde el mismo momento del nacimiento, en el que se libera en can-tidades masivas al líquido cefalorraquídeo y al to-rrente sanguíneo [69]. Del mismo modo, facilitaría el apego paternofilial o de padres adoptivos, y se ha mostrado también como la hormona del amor ro-mántico, de la confianza [70] y del reconocimiento de caras [5]. Se trata de un péptico de nueve ami-noácidos que se ha mantenido sin variación en la escala zoológica a lo largo de más de dos millones de años de evolución. Su papel se extiende a reac-ciones de estrés, de modo que, según el sexo, facili-taría una u otra respuesta. En los varones sería más habitual la respuesta de lucha o ataque, en tanto que en las mujeres, las respuestas serían más compasi-vas, como miembros que evolutivamente han facili-tado la crianza y, con ella, los lazos sociales y las re-laciones de amistad en el grupo. De ahí que las res-puestas femeninas tiendan a ser más proamistosas.

Las diferentes respuestas sociales dependientes del sexo han hecho prever respuestas diferentes a la oxitocina en ambos sexos, que, no obstante, no han confirmado estudios experimentales. El hallazgo más consistente sería no una acción diferenciada depen-diente del sexo, sino la capacidad de evocar compa-

467www.neurologia.com Rev Neurol 2015; 61 (10): 458-470

El cerebro social: bases neurobiológicas de interés clínico

sión preferentemente hacia las mujeres, de modo que la evolución nos habría dotado de mecanismos neurobiológicos encaminados a proteger la parte más débil del grupo: habría una diana segregada para las conductas más compasivas y afiliativas, re-presentada por el sexo femenino, que sería común para hombres y mujeres al responder a la exigencia ambiental [71]. Como se está ensayando el uso tera-péutico de oxitocina en diversos trastornos en los que existe una limitación o alteración franca de la sociabilidad y de las conductas afiliativas –autismo, estrés postraumático, esquizofrenia o trastorno por ansiedad social [72,73]–, debe tenerse presente un posible efecto diferencial según el objetivo o diana de la conducta.

Sistema autonómico y conducta social

La función autonómica está ligada a la conducta. Es posible gracias a que aquélla depende de un sistema neural desarrollado filogenéticamente para permitir las respuestas de conducta básicas en las que se basa la interacción social. A estos efectos, las primeras experiencias conocidas se remontan a un siglo atrás, al conocerse que la respuesta cardíaca y respiratoria, definidas después como porcentaje de variabilidad cardíaca y arritmia respiratoria sinusal, dependían de una respuesta vagal, sincronizada con aferencias del mismo nervio. La variabilidad mostrada en esas respuestas oscilaba en dependencia directa con fac-tores externos, al ser interpretados éstos como ame-nazantes o, por el contrario, como de aceptación, es decir, socialmente proactivos. La teoría que explica estos fenómenos se denomina polivagal, y ha sido auspiciada y defendida en diversos modelos experi-mentales por Porges desde 1995 [73-75].

Esta teoría supone tres niveles jerárquicos, de concepción jacksoniana, de modo que la inhibición o disolución del primero o superior haría imple-mentarse por defecto a los dos inferiores. En el ni-vel superior, la activación del vago más reciente fi-logenéticamente, que es el más mielinizado, actua-ría de freno sobre la función cardíaca y respiratoria, al ser interpretada la situación externa como esti-mulante. Si, por el contrario, la situación se vive como amenazante, se experimentará o bien una lu-cha/huida, mediadas por el sistema simpático, o bien una congelación –con inmovilidad, simulación de muerte o incluso síncope–, caso este en el que se activa el sistema vagal más arcaico y menos mielini-zado. La activación del primer nivel es prosocial, incitadora a la relaciones, incluso al juego, en un contexto de acogida. En su ausencia, por una ame-naza real o simplemente interpretada como tal, el

sistema vagal mielinizado queda inactivo y en su lu-gar toman protagonismo los sistemas inferiores, simpático o vagal de fibras finas amielínicas (Tabla III). Las fibras mielínicas aparecen a partir del ter-cer mes de vida fetal. Su número es igual al nacer que en los adultos. Una alteración de su desarrollo es uno de los factores que subyacen en patologías por reactividad negativa exagerada (llanto incoerci-ble, mal apego) o por incapacidad para el contacto social más básico (autismo) en la primera infancia. Si la respuesta vagal –medida mediante porcentaje de variabilidad cardíaca y arritmia respiratoria sin-usal– se normaliza, este dato puede considerarse de buen pronóstico en esos trastornos [74]. El proceso central por el que se establece el tipo de contacto o relación externa y, en consonancia con ella, la res-puesta vegetativa específica, se denomina neurocep-ción. En él se implican estructuras corticales, como tendremos ocasión de explicar más adelante.

Las dos porciones del nervio vago citadas tienen orígenes diferentes en el troncoencéfalo. La prime-ra, mielinizada y más reciente, arrancaría del nú-cleo ambiguo, mientras que la segunda lo haría del núcleo dorsal del vago, caudal y lateral respecto a aquél (Tabla III). La última, no mielinizada, estaría presente en todos los vertebrados, mientras que la primera sólo aparecería en las especies más recien-tes y sociales. De aquí que el sistema dependiente del vago mielinizado y núcleo ambiguo se conozca también como ‘sistema de implicación social’ (social engagement system). Por actividad del mismo no sólo se frena la respuesta cardíaca, sino que se ponen en marcha los sistemas de reparación y cre-cimiento, se inhiben las repuestas de lucha/huida mediadas por el sistema simpático y también las de estrés dependientes del sistema hipotálamo-hipófi-so-adrenal, y, finalmente, se reduce la inflamación, al modularse las respuestas inmunes mediadas por citocinas. Son mecanismos facilitadores del desa-rrollo biológico y social plenos.

Tabla III. Elementos autonómicos operativos en el sistema polivagal de Porges.

Tipo de fibra Conducta Origen anatómico

Sistema I (reciente)

Vagal mielinizada

Comunicación social, apaciguamiento y calma, reducción de arousal

Complejo ventral: núcleo ambiguo

Sistema II (intermedio)

SimpáticaEvitación activa con

movilización (huida/lucha)Médula espinal

Sistema III (antiguo)

Vagal no mielinizada

Evitación pasiva (inmovilización, muerte simulada, síncope)

Complejo dorsal: núcleo dorsal del vago

468 www.neurologia.com Rev Neurol 2015; 61 (10): 458-470

L.C. Álvaro-González

Esta función social del sistema polivagal, depen-diente de su parte mielinizada, requiere la activa-ción simultánea de los grupos musculares necesa-rios para la interacción social. En concreto, los que dirigen la mirada y el cuello, la expresividad propia de la musculatura facial, la contracción de la masti-catoria y fonatoria, la atención auditiva y la proso-dia o entonación emocional. De ahí que existan conexiones del sistema vagal del núcleo ambiguo con estos grupos musculares, cuyo desarrollo on-togénico depende, sobre todo, de los primitivos ar-cos branquiales, desarrollados especialmente en ma-míferos.

Con la actividad prosocial se dirigen la mirada y la cabeza, ésta gracias al redireccionamiento cervi-cal; además, se contraen los músculos faciales para expresar la emoción de relajación o aceptación y se activan la musculatura masticatoria y bucolingual fonatoria en el patrón adecuado para la prosodia. Igualmente, se contrae el músculo estapedio, a la vez que el resto de musculatura facial, para facilitar la audición de los sonidos agudos propios del len-guaje humano, que se distinguirán más fácilmente en un fondo ambiental de sonidos graves. De aquí que en las otitis no sólo se oiga peor, sino que la ausencia del reflejo estapedio dificulta la expresivi-dad emocional y la relación social [72]. Del mismo modo, de lo expuesto puede inferirse y entenderse que, en patologías de tipo autismo en las que no se desarrollan relaciones sociales, existan frecuente-mente alteraciones en la audición y la atención au-ditiva, en la articulación del lenguaje, en la com-prensión de la prosodia, en la expresividad facial y emocional, o en la misma masticación.

La expresión facial es importante en la transmi-sión de emociones y en el desarrollo social: trabajos recientes han demostrado que impactos emociona-les graves, especialmente en la adolescencia, dan lugar a una alteración en la capacidad expresiva y comprensiva emocional del sujeto [76].

Como se ha mencionado, el sistema vagal de in-teracción social depende en su activación o inhibi-ción de estímulos externos, que inciden directa-mente sobre áreas corticales receptivas. Así, se con-sidera que son especialmente importantes el giro fusiforme –que reconocería caras y formas– y el surco temporal superior, que reconoce sonidos, por tanto, áreas del lóbulo temporal. Si los estímulos se interpretan como acogedores, se activa directamen-te el núcleo ambiguo, gracias a las conexiones corti-cales con él. Si, por el contrario, la vivencia es de amenaza, se activarán la amígdala y, a través de és-ta, los sistemas de huida/lucha del simpático, o bien el sistema de inactivación de movimiento y conduc-

ta (congelación) dependiente del sistema vagal ar-caico (no mielinizado). En situaciones de amenaza se activa también la sustancia gris periacueductal, que, al secretar opioides, explica el efecto analgési-co que existe en esos momentos.

El aislamiento y la disyunción social son genera-dores de emociones negativas que alteran las fun-ciones autonómicas y la conducta. Este aspecto se ha demostrado en diferentes modelos animales ex-perimentales [75-77] y es extrapolable a situaciones humanas equivalentes. En estas situaciones se ve afectada la neurocepción, es decir, el mecanismo que permite la interacción social al distinguir los ambientes amenazantes de los seguros. Es activada por el sistema vegetativo y mediada por áreas corti-cales sensoriales, el sistema límbico, la amígdala y la sustancia gris periacueductal. La disfunción de la neurocepción se debe, sobre todo, a la incapacidad para frenar los sistemas defensivos: ocurre en pato-logías con carencias sociales (autismo o trastorno por ansiedad social) o en otras caracterizadas por miedo excesivo (fobias, trastornos obsesivo-com-pulsivos o estrés postraumático) [76,78,79]. Cursa-rán con respuestas maladaptativas fisiológicas exa-geradas (autonómicas, inmunológicas, de crecimien-to y reparación) que afectan al desarrollo social y a diversas áreas de salud del paciente.

Bibliografía

1. Wilson EO. On human nature. Cambridge, MA: Harvard University Press; 1978.

2. Dawkins R. The selfish gene. Oxford: Oxford University Press; 2006.

3. Segerstrale U. Defenders of the truth. The sociobiology debate. Oxford: Oxford Paperbacks Editors; 2001.

4. Alexander RD. Darwinism and human affairs. London: Pitman Editors; 1979.

5. Alexander RD. The biology of moral systems. Foundations of human behavior. Piscataway, NJ: Aldine Transaction, Transaction Publishing Rutgers-The State University; 2009.

6. Álvaro LC. Neuroética (I): circuitos morales en el cerebro normal. Rev Neurol 2014; 58: 225-33.

7. Shamay-Tsoory SG. The neural bases for empathy. Neuroscientist 2011; 17: 18-24.

8. Sommer M, Rothmayr C, Dohnel K, Meinhardt J, Schwernerdt J, Sodian B, et al. How should I decide: the neural correlates of every day moral reasoning. Neuropsychologia 2010; 48: 2018-26.

9. Shamay-Tsoori SG, Aharon-Peretz J, Perry D. Two systems for empathy: a double dissociation between emotional and cognitive empathy in inferior frontal gyrus versus ventromedial prefrontal lesions. Brain 2009; 132: 617-27.

10. Rizzolatti G. The mirror neuron system and its function in humans. Anat Embryol 2005; 210: 419-21.

11. Swart M, Keysers C. Empathy for positive and negative emotions in the gustatory cortex. Neuroimage 2007; 34: 1744-53.

12. Dapretto M, Davies MS, Pfeifer JH, Scott AA, Sigman M, Bookheimer SY, et al. Understanding emotions in others: mirror neuron dysfunction in children with autism spectrum disorders. Nat Neurosci 2006; 9: 28-30.

13. Kaplan JT, Iacoboni M. Getting a grip on other minds: mirror neurons, intention understanding, and cognitive empathy. Soc Neurosci 2006; 1: 175-83.

469www.neurologia.com Rev Neurol 2015; 61 (10): 458-470

El cerebro social: bases neurobiológicas de interés clínico

14. Gallagher HL, Frith CD. Functional imaging of ‘theory of mind’. Trends Cogn Sci 2003; 7: 77-83.

15. Mitchell JP, Macrae CN, Banaji MR. Dissociable medial prefrontal contributions to judgments of similar and dissimilar others. Neuron 2006; 50: 655-63.

16. Fellows LK, Farah MJ. The role of ventromedial prefrontal cortex in decision making: judgment under uncertainty or judgment per se? Cereb Cortex 2007; 17: 2669-74.

17. De Waal FB. Putting the altruism back into altruism: the evolution of empathy. Annu Rev Psychol 2007; 59: 1-22.

18. Sebastian CL, Fontaine NM, Bird G, Blakemore SJ, Brito SA, McCrory EJ, et al. Neural processing associated with cognitive and affective theory of mind in adolescents and adults. Soc Cogn Affect Neurosci 2012; 7: 53-63.

19. Schnell K, Bluschke S, Konradt B, Walter H. Functional relations empathy and mentalizing: an fMRI study on the neural basis of cognitive empathy. Neuroimage 2011; 54: 1743-54.

20. Leigh R, Oishi K, Hsu J, Lindquist M, Gottesman RS, Jarso J, et al. Acute lesions that impair affective empathy. Brain 2013; 136: 2539-49.

21. Couto B, Sedeno L, Sposato LA, Sigman M, Riccio PM, Salles A, et al. Insular networks for emotional processing and social cognition: comparison of two case reports with either cortical or subcortical involvement. Cortex 2013; 49: 1420-34.

22. Roldan GE, Cerquetti D, Tenca E, Leiguarda R. The impact of bilateral cerebellar damage on theory of mind, empathy and decision making. Neurocase 2011; 17: 270-5.

23. Lee SE, Seeley WW, Poorzand P, Rademakers R, Karydas A, Stanley CM, et al. Clinical characterization of bvFTD due to FUS neuropathology. Neurocase 2012; 18: 305-17.

24. Oishi K, Faria AV, Hsu J, Tippet B, Mori S, Hillis AE. Critical role of the right uncinate fasciculus in emotional empathy. Ann Neurol 2015; 67: 78-64.

25. De Waal FBM. Morality, the social instincts and our fellow primates. In Changeux JP, Damasio AR, Singer R, Christen Y, eds. Neurobiology of human values. Berlin: Springer Verlag; 2005. p. 17-37.

26. Kim EJ, Sidhu M, Gaus SE, Huang EJ. Selective frontoinsular von Economo neuron and fork cell loss in early behavioral variant frontotemporal dementia. Cereb Cortex 2012; 22: 251-9.

27. Matsuo K, Mizuno T, Yamada K, Akazawa K, Taisai T, Kondo M, et al. Cerebral white matter damage in frontotemporal dementia assessed by diffusion tensor tractography. Neuroradiology 2008; 50: 605-61.

28. Vincent A, Buckley C, Schott JM, Baker I, Dewar DK, Detert N, et al. Potassium channel antibody-associated encephalopathy: a potentially immunotherapy-responsive form of limbic encephalitis. Brain 2004; 127: 701-12.

29. Lanska DJ, Lanska MJ. Kluver-Bucy syndrome in juvenile neuronal ceroid lipofuscinosis. J Child Neurol 1994; 9: 67-9.

30. Haidt J. The emotional dog and its rational tail: a social intuitionist approach to moral judgment. Psychol Rev 2001; 108: 814-34.

31. Feldmanhall O, Mobbs D, Dalgleish T. Deconstructing the brain’s moral network: dissociable functionality between the temporoparietal junction and ventro-medial prefrontal cortex . Soc Cogn Affect Neurosci 2014; 9: 297-306.

32. Young L, Camprodon JA, Hauser M, Pascual-Leone A, Saxe R. Disruption of the right temporoparietal junction with transcranial magnetic stimulation reduces the role of beliefs in moral judgments. Proc Natl Acad Sci U S A 2010; 107: 6753-8.

33. Castelli F, Frith C, Happe F, Frith U. Autism, Asperger syndrome and brain mechanisms for the attribution of mental states to animated shapes. Brain 2002; 125: 1839-49.

34. Álvaro LC. El neurólogo frente al dolor en la demencia. Neurologia 2012; 27: 290-300.

35. November G, Zanon M, Silani G. Empathy for social exclusion involves the sensory- discriminative component of pain: a within subject fMRI study. Soc Cogn Affect Neurosci 2015; 10: 153-64.

36. Will JG, Crone EA, Güroglu B. Acting on social exclusion: neural correlates of punishment and forgiveness of excluders. Soc Cogn Affect Neurosci 2015; 10: 209-18.

37. Strobel A, Zimmermann J, Schmitz A, Reuter M, Lis S, Windmann S, et al. Beyond revenge: neural and genetic bases of altruistic punishment. Neuroimage 2011; 54: 671-80.

38. Riva P, Romero-Lauro LJ, De Wall MC, Chester DS, Bushman BJ. Reducing aggressive responses to social exclusion using transcranial direct current stimulation. Soc Cogn Affect Neurosci 2015; 10: 352-6.

39. Riva P, Romero-Lauro LJ, De Wall F, Bushman BJ. Buffer the pain away stimulating the right ventrolateral prefrontal cortex reduces pain following social exclusion. Psychol Sci 2012; 23: 1473-5.

40. Redlich R, Grotegerd D, Opel N, Kaufmann C, Zwitserlood P, Kugel H, et al. Are you gonna leave me? Separation anxiety is associated with increased amygdala responsiveness and volume. Soc Cogn Affect Neurosci 2015; 10: 278-84.

41. Milham MP, Nugent AC, Drevets WC, Dickstein DP, Leibenluft E, Ernst M, et al. Selective reduction in amygdala volume in pediatric anxiety disorders: a voxel-based morphometry investigation. Biol Psychiatry 2005; 57: 961-6.

42. Bickart KC, Wright C, Dautoff R, Dickerson BC, Barrett LF. Amygdala volume and social network size in humans. Nat Neurosci 2011; 14: 163-4.

43. Chester D, Pond RS, De Wall CM. Alexithymia is associated with blunted anterior cingulate response to social rejection: implications for daily rejection. Soc Cogn Affect Neurosci 2015; 10: 517-22.

44. Eisenberg NI. Meta-analytic evidence for the role of the anterior cingulate cortex in social pain. Soc Cogn Affect Neurosci 2015; 10: 1-2.

45. Van Heck GL, Den Oudsten BL. Emotional intelligence: relationships to stress, health, and well-being. In Vingerhoets A, Nyklicek I, Denollet J, eds. Emotion regulation: conceptual and clinical issues. New York: Springer, 2008. p. 97-121.

46. Salovey P, Rothman AJ, Detweiler JB, Steward WT. Emotional states and physical health. Am Psychol 2000; 55: 110-21.

47. Cascio CN, Konrath SH, Falk EB. Narcissists’ social pain seen only in the brain. Soc Cogn Affect Neurosci 2015; 10: 235-41.

48. Dewall CN, Macdonald G, Webster GD. Acetaminophen reduces social pain: behavioral and neural evidence. Psychol Sci 2010: 21: 931-7.

49. Van Damme S, Crombez G, Eccleston C. Coping with pain: a motivational perspective. Pain 2008; 139: 1-2.

50. Song Y, Lu H, Siyuan H, Xu M, Xueting LX, Liu H. Regulating emotion to improve physical health through the amygdala. Soc Cogn Affect Neurosci 2015; 10: 523-30.

51. Meffert H, Brislin S, White SF, Blair JR. Prediction errors to emotional expressions: the roles of the amygdala in social referencing. Soc Cogn Affect Neurosci 2015; 10: 534-47.

52. Wang H, Tsuchiya T, New J, Hurlemann R, Adolphs R. Preferential attention to animals and people is independent of the amygdala. Soc Cogn Affect Neurosci 2015; 10: 371-80.

53. Dambacher F, Sack AT, Lobbestael J, Arntz A, Brugman S, Schuhmann T. Out of control: evidence for anterior insula involvement in motor impulsivity and reactive aggression. Soc Cogn Affect Neurosci 2015; 10: 508-16.

54. Philosophy Experiments. URL: http:// http://www.philosophyexperiments.com/wason/Default.aspx. [12.05.2015].

55. Massini M, ed. Philosophy and the sciences for everyone. New York: Routledge; 2015.

56. Krajbich I, Camerer C, Ledyard J, Rangel A. Using neural measures of economic value to solve the public goods free-rider problem. Science 2009; 326: 596-9.

57. Cosmides L, Tooby J. Evolutionary psychology: a primer. URL: http://www.cep.ucsb.edu/primer.html. [13.05.2015].

58. Pinker S. How the mind works. London: Penguin; 1999.59. Cadoret RJ, Yates WR, Troughton E, Woolworth G, Stewart MA.

Genetic-environmental interaction in the genesis of aggressively and conduct disorders. Arch Gen Psychiatry 1995; 52: 916-24.

60. Caspi A, Sudden K, Moffitt TE, Taylor A, Craig IW, Harrington HL, et al. Influence of life stress on depression: moderation by a polymorphism in the 5-HTT gene. Science 2003; 301: 386-9.

61. Bouchard TJ. Genetic influence on human intelligence (Spearman’s g): how much? Ann Hum Biol 2009; 36: 527-44.

62. Frick A, Åhs F, Engman J, Jonasson M, Alaie I, Björkstrand J,

470 www.neurologia.com Rev Neurol 2015; 61 (10): 458-470

L.C. Álvaro-González

et al. Serotonin synthesis and reuptake in social anxiety disorder. A positron emission tomography study. JAMA Psychiatry 2015; 72: 794-802.

63. Brunner HG, Nelen MR, Breakefield XO, Ropers HH, Van Oost EA. Abnormal behavior associated with a point mutation in the structural gene for monoamine oxidase-A. Science 1993; 262: 578-80.

64. Raine A. The anatomy of violence. The biological roots of crime. London: Penguin; 2014.

65. Caspi A, McClay J, Moffitt TE, Mill J, Martin J, Craig IW, et al. Role of genotype in the cycle of violence in maltreated children. Science 2002; 297: 851-4.

66. Matteson LK, McGue M, Iacono WG. Shared environmental influences on personality: a combined twin and adoption approach. Behav Genet 2013; 43: 491-504.

67. Fraga MF, Ballestar E, Paz MF, Ropero S, Setién F, Ballestar M, et al. Epigenetic differences arise during the lifetime of mono - zygotic twins. Proc Natl Acad Sci U S A 2005; 102: 10604-9.

68. Zaki J, Ochsner KN. The neuroscience of empathy: progress, pitfalls and promise. Nat Neurosci 2012; 15: 675-80.

69. Goetz JL, Keltner D, Simon-Thomas E. Compassion: an evolutionary analysis and empirical review. Psychol Bull 2010; 136: 351-74.

70. Simon-Thomas ER, Godzik, J, Castle E, Antonenko O, Ponz A, Kogan A, et al. An fMRI study of caring vs self- focus during induced compassion and pride. Soc Cogn Affect Neurosci 2012; 7: 635-48.

71. Hurlemann R, Patin A, Onur OA, Cohen MX, Baumgartner T,

Metzler S, et al. Oxytocin enhances amygdala-dependent, socially reinforced learning and emotional empathy in humans. J Neurosci 2010; 30: 4999-5007.

72. Fischer-Shofty M, Shamay-Tsoory SG, Harari H, Levkovitz Y. The effect of intranasal administration of oxytocin on fear recognition. Neuropsychologia 2010; 48: 179-84.

73. Palgi S, Klein E, Shamay-Tsoory SG. Intranasal administration of oxytocin increases compassion toward women. Soc Cogn Affect Neurosci 2015; 10: 311-7.

74. Heinrichs M, Von Dawans B, Domes G. Oxytocin, vasopressin, and human social behavior. Front Neuroendocrin 2009; 30: 548-57.

75. Matsuzaki M, Matsushita H, Tomizawa K, Matsui H. Oxytocin: a therapeutic target for mental disorders. J Physiol Sci 2012; 66: 441-4.

76. Schaaf RC, Benevides T, Blanche EI, Brett-Green BA, Burke JP, Cohn ES, et al. Parasympathetic functions in children with sensory processing disorder. Front Integr Neurosci 2010; 4: 4.

77. Porges SW. The polyvagal perspective. Biol J Psychol 2007; 74: 116-43.

78. Grippo AJ, Carter CS, McNeal N, Chandler DL, Larocca MA, Bates SL, et al. 24-hour autonomic dysfunction and depressive behaviors in an animal model of social isolation: implications for the study of depression and cardiovascular disease. Psychosom Med 2011; 73: 59-66.

79. Gordillo F, Pérez MA, Arana JM, Mestas L, López RM. Papel de la experiencia en la neurología de la expresión facial de las emociones. Rev Neurol 2015; 60: 316-20.

The social brain: neurobiological bases of clinical interest

Introduction. Human social capacities are developmentally late and unique. They allow for a specialisation that enhances the availability of resources and facilitates reproduction. Our social complexity rests on specific circuits and mechanisms, which are analysed here.

Development. The following are put into operation for those purposes: knowledge of the other by means of empathy, specific mechanisms that endow us with the capacity to detect defrauders, genetic and biochemical factors, and the autonomic nervous system. Empathy is the basic mechanism in sociability. It has different levels of complexity (emotional, cognitive, attribution), with specific anatomical differentiation. Social matters are linked to emotional ones, and this in turn to the homeostatic aspects. Hence, physical and social pain share an anatomical matrix and therapies. We are social beings of a selfish biological nature, which we adjust thanks to a special capacity to detect defrauders, which is dominant over those involving planning or abstraction. Oxytocin is the essential prosocial neurochemical mediator. Serotonin and the enzyme MAO are considered as having an antisocial capacity, which is dependent on the interaction with adverse environments. Finally, the vagal system, which is more recent phylogenetically speaking and myelinated, that of the dorsal nucleus of the vagus nerve, is a requirement for warm and leisurely social interaction.

Conclusions. The neurobiology of social matters makes it possible to recognise disorders affecting this behaviour in structural injuries (vascular, of the white matter, dementias, etc.), neurodevelopmental disorders (autism), psychiatric illnesses (schizophrenia) or personality disorders. There are a number of promising therapeutic interventions (transcranial magnetic stimulation, drugs). The addition of cultural and environmental factors to the neurobiological ones introduces a greater amount of ecological complexity, but without lessening the validity of what it outlined.

Key words. Behaviour genetics. Course. Empathy. Neurology. Social brain.