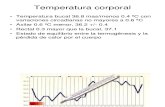

Disnea Terminado

Transcript of Disnea Terminado

República Bolivariana de Venezuela. Escuela de Medicina. Universidad del Zulia.

Cátedra: Semiología y Patología Médica. .

DISNEA E

INSUFICIENCIA

RESPIRATORIA AGUDA

ÍNDICE INTRODUCCIÓN MARCO TEÓRICO Mecánica Ventilatoria. Tipos de Respiración. Respiración Abdominal. Respiración torácica o costal. Respiración Clavicular. Hiperpnea o hiperventilación. Respiración de Kussmaul. Respiración periódica de Cheyne-Stokes. Respiración de Biot. Disnea. Clasificación de la Disnea. Según su grado de aparición. Según su tipo de evolución. Disnea Aguda. Disnea Crónica. Según su clase funcional. Disnea de Esfuerzo. Grandes esfuerzo.

Medianos esfuerzos. Pequeños esfuerzos. Disnea de Reposo. Disnea en Decúbito. Ortopnea. Trepopnea. Platipnea. Disnea Paroxística Nocturna. Fisiopatología. Etiopatogenia. Causas de la Disnea Disnea Aguda. Disnea Crónica. Otras Causas Anamnesis y Exploración Física Métodos diagnósticos Insuficiencia Respiratoria Aguda Fisiopatología Menoscabo de la difusión Fisiopatología Causas de Insuficiencia Respiratoria Aguda BIBLIOGRAFÍA

MECÁNICA VENTILATORIA La respiración proporcionas oxígeno a los tejidos y retira el dióxido de carbono. Las cuatro funciones principales de la respiración son: 1) Ventilación. 2) Difusión. 3) Perfusión y 4) Regulación de la respiración. Ventilación: El aire circula desde el exterior del cuerpo hacia las unidades pulmonares de intercambio de gases, puesto que la contracción de los músculos respiratorios suele generar fuerza suficiente para expandir los pulmones y pared torácica, para vencer la resistencia e inercia en el sistema. Por tanto, el volumen de gas que llega a las unidades aisladas de intercambio gaseoso depende de las propiedades mecánicas del parénquima pulmonar, vías respiratorias, pared torácica y fuerza proporcionada por los músculos de la respiración. El volumen de aire que penetra al pulmón con cada respiración se llama volumen de ventilación pulmonar. Cuando los pulmones se expanden por completo, el volumen de gas que contiene se denomina capacidad pulmonar total. El volumen máximo de gas que una persona puede exhalar de la capacidad total, se denomina capacidad vital, y el volumen de gas que queda en los pulmones al final de la espiración máxima, Volumen residual. Otro volumen pulmonar estático importante es la capacidad residual funcional, que representa el volumen de gas en pulmones al final de la respiración normal. Difusión: Puede definirse como el movimiento de moléculas, de una región de alta concentración a una de más baja, según esto, la difusión tiende a eliminar diferencias de concentración dentro de varias regiones accesibles a la molécula. La difusión es proceso pasivo que resulta del movimiento cinético de las moléculas y no se requiere energía extra. En pulmones el O2 se mueve por difusión desde el gas alveolar hacia la sangre de capilares pulmonares, igualmente en tejidos periféricos el O2 se mueve por difusión desde la sangre capilar hasta las células vecinas. El CO2 se mueve por difusión, pero en general en dirección opuesta a la del O2. Tanto el O2 como el CO2 sufren reacciones químicas en la circulación al comienzo y al final de su trayecto entre los pulmones y los tejidos periféricos, el O2 reacciona solo con la hemoglobina y el CO2 en parte con la hemoglobina y la otra para formar bicarbonato. Perfusión: la circulación pulmonar proporciona sangre en película delgada a las unidades de intercambio gaseoso, de manera que pueden ocurrir captación de O2 y captación de CO2. Los determinantes fisiológicos de la circulación sanguínea pulmonar son análogos a los de la ventilación en que los volúmenes totales de ventilación y circulación sanguínea deben ser adecuados para llenar las necesidades metabólicas, y la distribución de ambas debe ser tal que a las unidades individuales de intercambio gaseoso se entregan en volúmenes proporcionados de aire fresco inspirado y la sangre venosa que entra. El volumen ventilatorio lo rigen los factores que regulan la respiración, en tanto que el volumen de circulación sanguínea a través de los pulmones depende principalmente de los mecanismos extra pulmonares que gobiernan el gasto cardiaco. Control de la respiración: El sistema respiratorio debe conservar el intercambio de gases durante periodos de estrés, como ejercicio y otras formas de aumento de necesidades metabólicas. El aumento de O2 puede elevarse hasta 10 veces más

desde el reposo hasta el ejercicio extenuante, en estas variaciones, notablemente las Po2 arterial permanece constante. La correspondencia ente el volumen de ventilación y las demandas de captación de O2 y eliminación de CO2 es producto de la reacción de tres sistemas receptores los cuales actúan entre sí para regular la respiración en personas normales y pacientes con una diversidad de enfermedades: 1) receptores en vías respiratorias y parénquima pulmonar. 2) quimiorreceptores periféricos y 3) quimiorreceptores centrales. El tráfico de impulsos nerviosos desde estos receptores se integra y modula en el bulbo raquídeo con impulsos originados en centros superiores en el cerebro. El bulbo puede considerarse como el cuartel principal para iniciar, procesar y transmitir mensajes en relación con la respiración a otras partes del cuerpo a través de haces nerviosos. Algo de la actividad neural bulbar resultante puede alcanzar la corteza cerebral y despertar percepción consiente de la respiración. Otros impulsos viajan hacia los pulmones y otros órganos a través de vías eferentes en el sistema nervioso autónomo, otros impulsos aún pueden descender en la medula espinal para ser procesados con impulsos aferentes de nervios periféricos a diferentes segmentos medulares, antes que finalmente se transmitan a los músculos respiratorios y otros efectores. La respiración y el Sistema nervioso: la respiración se regula a través del sistema nervioso central, principalmente a través del bulbo raquídeo y la protuberancia o puente. En los cuales encontramos: en el bulbo; el núcleo solitario o centro respiratorio ventral, y, núcleo dorsal del vago o centro respiratorio dorsal. Y en el puente o protuberancia; encontraremos el centro neumotáxico. Núcleo dorsal del vago: Salen fibras parasimpáticas. Es un núcleo parasimpático que va a dar origen a las fibras pre-ganglionares parasimpáticas que van a formar parte del nervio vago y que el nervio va a salir por el surco retroolivar. Antes llamado centro cardio-neumo-entérico. Porque va a dar inervación parasimpática a todas las vísceras del tórax: corazón, pulmón, tráquea y también va a inervar a todas las vísceras abdominales hasta la mitad del colon (2/3 del colon, flexura cólica izquierda) exceptuando colon descendente, sigmoides y vísceras pélvicas. Núcleo solitario: La porción caudal recibe información sensitiva visceral, de las vísceras del tórax y abdomen, así como también los receptores como lo son los del cuello; seno y cuerpo carotídeo. Son inervados por las fibras del IX par craneal (nervio glosofaríngeo). Cuando hay cambios en la presión y pH, este estímulo viaja hacia el núcleo solitario a través de fibras aferentes, generando un reflejo visceral, estimulando la formación reticular en el bulbo raquídeo para que bajen estímulos retículoespinales activando neuronas simpáticas en las astas laterales de la medula espinal, generando así por ejemplo la respuesta de vasoconstricción en caso de hipotensión. El quimiorreceptor (inervado por el nervio vago X par craneal), envía el estímulo hacia la Proción caudal del núcleo solitario, que pasara hacia la formación reticular y a través de fibras retículoespinales, llega al centro neumotáxico regulando así la Frecuencia Respiratoria a través de un reflejo mediado por el nervio frénico (reflejo de Hering Breuer), formado por los segmentos medulares C3, C4, C5. El centro neumotáxico: La función de este centro es principalmente limitar la inspiración.

Además tiene el efecto secundario de aumentar la frecuencia de la respiración, porque la limitación de la inspiración también acorta la espiración y todo el período de cada respiración. TIPOS DE RESPIRACION Respiración abdominal o diafragmática: La respiración abdominal es la más natural y simple en el ser humano ya que procura mayor capacidad con el mínimo esfuerzo. Respiración torácica o costal: Permite la contracción y dilatación de la parte media de los pulmones. Respiración Clavicular: Se trata de la respiración que desarrollamos cuando estamos por ejemplo angustiados y solo ventila la parte más alta y estrecha de los pulmones. Hiperpnea o hiperventilación: Se caracteriza cuando la amplitud y frecuencia están aumentadas. Polipnea es una respiración rápida y superficial. Respiración de Kussmaul: Se caracteriza por ser profunda y forzada. Es una forma de hiperventilación que colabora con la reducción de CO2 en la sangre. Respiración periódica de Cheyne-Stokes: Tipo de respiración que se caracteriza por cambios de ritmo en la intensidad respiratoria: se presenta un período de apnea más o menos largo seguido de una serie de respiraciones que van aumentando de amplitud y otra serie de respiraciones de amplitud decreciente hasta un nuevo período de apnea, que puede durar de 10 a 40 segundos. Se cree que está relacionado con una irrigación deficiente del centro respiratorio. Este tipo de respiración se observa en la agonía, el coma urémico, la insuficiencia cardíaca y la hipertensión endocraneana. Respiración de Biot: Es una respiración que mantiene alguna ritmicidad, pero es interrumpida por períodos de apnea. DISNEA Cuando las personas sanas emprenden un aumento constante de la actividad física, al final están conscientes de su respiración; el ejercicio requerido para provocar esta sensación depende de su preparación física. Si aumenta aún más su nivel de actividad, se percatan de que la sensación se hace progresivamente más desagradable; si detienen el ejercicio, éste desaparece con rapidez. La sensación experimentada por personas normales durante el ejercicio físico se describe de manera adecuada como “falta de aliento”, pero no como disnea. Este término implica que la sensación es desproporcionada al estímulo y además que es anormalmente incomoda. Muchos pacientes describen su trastorno como “falta de aliento, pero muchos otros se quejan de “opresión”, “sofocación” “incapacidad para respirar profundo”, o simplemente “no inspiran suficiente aire”. Así pues, la disnea es difícil definir de manera precisa y es imposible cuantificarla. Como ocurre al valorar el dolor torácico, se requiere historia meticulosa para explorar todos los caprichos de este síntoma fugaz.

¿QUÉ ES LA DISNEA? La disnea se define como la sensación subjetiva de falta de aire o dificultad para respirar. Engloba múltiples sensaciones, cualitativa y cuantitativamente diferentes, que explican la heterogeneidad con la que puede expresarse este síntoma, que se puede presentar en otras enfermedades no respiratorias. En la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), generalmente, se presenta en estadios avanzados, cuando hay un daño pulmonar importante. Su presencia con el esfuerzo suele ser el primer síntoma por el cual consultan los pacientes. CLASIFICACIÓN DE LA DISNEA Según su presentación clínica, esta se clasifica en: Según su grado de intensidad: Escala Modificada del MRC: Es de fácil administración a los pacientes, lo que sin duda ha permitido su introducción en el manejo de una enfermedad de elevada prevalencia como la EPOC.

Escala de Disnea Mmrc

Grado 0: Ahogo o falta de aire ante actividad física o ejercicio intenso.

Grado 1: Ahogo o falta de aire al caminar rápido en lo plano o al subir una escalera o una pendiente suave.

Grado 2: Ahogo o falta de aire que le hace caminar en lo plano más despacio que otra persona de la misma edad

Grado 3: Ahogo o falta de aire que obliga a detenerse al caminar una cuadra (100m) o después de unos minutos en lo plano.

Grado 4: Ahogo o falta de aire al bañarse o vestirse que no le permite salir de casa.

Según su tipo de evolución: Disnea Aguda: Aquella que se desarrolla en un corto período de tiempo (horas o días) y que se suele acompañar de una mala tolerancia clínica. Disnea Crónica: La que dura más de tres meses, su aparición es progresiva. Según su clase funcional: Disnea de Esfuerzo: Como su propio nombre indica aparece al realizar un pequeño, mediano o gran esfuerzo. En el caso cardiaco esta disnea es progresiva. · Grandes esfuerzo: correr, subir las escaleras. · Medianos esfuerzos: barre, cocinar, lavar, caminar a paso normal. · Pequeños esfuerzos: hablar, peinarse, vestirse. Disnea de Reposo: aparece en momentos en los que no se está realizando ningún esfuerzo

Disnea en Decúbito: puede alcanzar distintos grados de intensidad en función de nuestra posición. Si nos encontramos en unas posiciones completamente horizontales o algo incorporadas. Se alivia con la posición erecta. Ortopnea: cuando el paciente en decúbito dorsal es obligado a adoptar la posición de sentado. Trepopnea: cuando el paciente prefiere el decúbito lateral (derecho o izquierdo). Otras posiciones: Platipnea: cuando el paciente en posición de pie se obliga a tomar el decúbito dorsal. Disnea Paroxística Nocturna: aparece cuando el paciente está dormido lo que obliga a despertarse súbitamente después de aproximadamente 5 horas de sueño, con agobio e inquietud al no recibir la cantidad suficiente de aire. Suele observarse con más frecuencia en pacientes con insuficiencia ventricular izquierda crónica, pero también ocurre en aquellos con neumopatías crónicas por cúmulo de secreciones, disminución de volúmenes pulmonares inducidos por la gravedad o aumentos en resistencia al paso de aire que origina el sueño. FISIOPATOLOGÍA Existe poca información sobre los receptores exactos que median en la disnea. Se sabe que desde las vías aferentes se envían señales que son procesadas en el córtex cerebral, pero no existe un área cerebral cuya excitación sea capaz de evocar la sensación de disnea. Lo que sí parece claro es que la mayoría de situaciones que producen disnea lo hacen a través de más de un mecanismo. A su vez, las diferentes situaciones fisiopatológicas capaces de ocasionar disnea dan lugar también a distintas sensaciones de molestias respiratorias. Desde una visión general podemos destacar varios factores determinantes de la disnea: a) desequilibrios de la ventilación-perfusión; b) limitación al flujo aéreo; c) receptores pulmonares, torácicos, quimiorreceptores; d) utilización de la musculatura accesoria de las extremidades superiores, y e) factores psicológicos. Por ejemplo: Fisiopatología de los quimiorreceptores: Los hidrogeniones abundan en el intersticio, lo cual trae como consecuencia acidosis metabólica. Los receptores periféricos detectarían la acidosis, pero en este caso la función más directa y principal (el mecanismo buffer de pulmón) se ve afectada, en el cual no habrá un sistema buffer (alcalosis respiratoria compensatoria). Si bien los hidrogeniones no atraviesan de manera rápida la barrera hematoencefálica, las moléculas de CO2 sí. Gracias a que las moléculas de CO2 pasan esta barrera como si nada, al entrar en el sistema nervioso y entrar en contacto con el H2O,se empiezan a formar H+. Los receptores centrales comenzaran a detectar el exceso de H+, activándose así el mecanismo buffer pero sin efecto compensatorio; inicia de manera rápida la rampa de insuflación (acortando su duración y aumentando la velocidad), a su vez la espiración es más rápida y más corta. A este proceso fisiológico debe agregarse la fase anómala, que sería unos pulmones hiperinsuflados o con alguna obstrucción, debido a esto no se consigue el efecto

compensador de pulmón. Tendríamos entonces como resultado una disnea y/o una Insuficiencia Respiratoria. ETIOPATOGENIA Desde el punto de vista etiológico la disnea se origina por alteraciones del aparato respiratorio, cardiovascular, SNC (dísnea centrógena) y otros sectores del organismo. Las causas respiratorias pueden ser de origen primario o secundario. La disnea de origen primario se produce por alteraciones que afectan: · La rigidez pulmonar: Intersticiopatías · El calibre bronquial: enfermedades pulmonares obstructivas crónicas · Los territorios pulmonares funcionales: neumonía, atelectasias La disnea de origen secundario se debe con mayor frecuencia a derrames pleurales de cualquier etiología, osteopatías de la caja torácica; la obesidad y la distención abdominal contribuyen a la compresión del parénquima pulmonar y, por lo tanto, producen la disminución volumétrica del mismo. CAUSAS DE LA DISNEA Disnea aguda Origen pulmonar: • Ocupación de la luz bronquial y/o alveolar: – Neumonías – Hemorragias – Aspiración • Broncoespasmo • Ocupación del espacio pleural – Derrames – Neumotórax • TEP. Origen extrapulmonar: • Edema pulmonar cardiogénico • Edema pulmonar no cardiogénico • Síndrome de distréss • Hiperventilación por ansiedad • Acidosis metabólica. Disnea Crónica Enfermedades obstructivas: • Enfisema • Bronquitis crónica • Asma bronquial. Enfermedades pulmonares restrictivas:

• Enfermedad pulmonar intersticial • Deformidad de pared torácica, obesidad • Fibrosis pleural • Enfermedades neuromusculares, parálisis frénica, fatiga muscular.

- Otras causas son: Disnea de aparición rápida (minutos): asma bronquial, edema de pulmón, neumotórax, TEP y neumonía. Disnea progresiva (días-semanas): insuficiencia cardiaca, anemia, pleuritis, carcinoma pulmonar con atelectasia Disnea crónica (meses-años): EPOC, fibrosis, pneumoconiosis, secuelas de TBC, HT pulmonar Aumento de los requerimientos ventilatorios: Ejercicio intenso en atletas o moderado en sedentarios. Anemia Hipoxemia y/o Hipercapnia Acidosis Embolia Pulmonar Aumento del esfuerzo necesario para superar resistencias de la vía aérea: Asma Bronquial Enfermedad obstructiva crónica (EPOC) Fibrosis Quística Obstrucción por cuerpo extraño Deterioro Neuromuscular: Poliomielitis Lesiones medulares Síndrome Guillain-Barré Alteraciones psicológicas que modifican el umbral de percepción consciente: Trastornos de Ansiedad Hiperventilación y ataques de pánico ANAMNESIS Y EXPLORACIÓN FÍSICA

- Frecuencia respiratoria: bradipnea/ taquipnea/ apnea - Amplitud: batipnea/oligopnea/ polipnea - Tiempo respiratorio afectado: inspiratorio/ espiratorio/ ambos - Forma de presentación: paroxística/ continua - Cuando aparece: Esfuerzo/ reposo - Momento de la aparición: Diurna/ nocturna - Relación con la posición: Ortopnea/ platipnea/ trepopnea

La disnea guarda relación con la frecuencia respiratoria, así habrá disnea mientras más aumente la frecuencia respiratoria. Así encontramos: · Bradipnea: disminución de la frecuencia respiratoria por debajo de 10 x min · Taquipnea: aumento de la frecuencia respiratoria por encima de 26 x min. Se presenta en fiebre, anemia, ansiedad. Puede verse acompañada del aumento (polipnea) o disminución de la amplitud (oligopnea). VALORACION DE LA DISNEA Características de la sensación Como sucede con el dolor, la valoración de la disnea comienza con la identificación de las características de la molestia.

Elemento de Descripción

Fisiopatología

Sensación de constricción del tórax Broncoconstricción, edema intersticial (asma, isquemia del miocardio)

Mayor esfuerzo o trabajo de la respiración

Obstrucción de vías respiratorias, enfermedades neuromusculares (EPOC, asma moderada o intensa, miopatía o cifoescoliosis)

Sed de aire, necesidad de respirar, urgencia para hacerlo

Mayor “impulso” respiratorio (CHF, embolia pulmonar, obstrucción moderada o grave del flujo aéreo)

Imposibilidad de respirar hondamente o de modo satisfactorio

Distensión pulmonar (asma, EPOC) y restricción del volumen respiratorio (fibrosis pulmonar, restricción de la pared del tórax)

Respiración “pesada”, rápida o acelerada

Desacondicionamiento

Harrison Principios de Medicina Interna, CUADRO 33-1 Relación entre los elementos descriptivos cualitativos y los mecanismos fisiopatológicos de la disnea. Pag. 278. Para la valoración de un paciente con disnea, es importante hacer una exhaustiva historia clínica, así como una completa exploración física. En Atención Primaria estos son los instrumentos más valiosos para orientar al diagnóstico.

ANAMNESIS Antecedentes familiares: Recoger datos sobre enfermedades febriles recientes, alergias, enfermedades respiratorias y cardiópatías. Antecedentes personales: enfermedades respiratorias previas, Intolerancia al AAS. Importante reflejar la profesión, así como las aficiones del paciente, la exposición a animales domésticos así como la existencia o no de hábitos tóxicos. Medicación que se administre o se haya administrado (amiodarona, anorexígenos, etc). Enfermedad actual: describir las características de la disnea; forma de aparición: en reposo, con el ejercicio, tras un cuadro catarral, tras una inmovilización prolongada; tiempo de evolución; variabilidad en el tiempo; factores agravantes o atenuantes; síntomas acompañantes y forma de presentación que pueden orientar sobre la etiología. (tabla de actitud y orientación clínica). EXPLORACIÓN FÍSICA Es importante recoger en dicha exploración las constantes físicas (temperatura, frecuencia cardiaca y tensión arterial); estado general del paciente; coloración de la piel (palidez, cianosis); signos de esfuerzo respiratorio (estridor, retracción de espacios intercostales, taquipnea, espiración alargada); aumento de presión venosa yugular; edemas periféricos; movilidad disminuida de algún hemitórax. En la auscultación respiratoria ver la existencia de ruidos sobreañadidos tales como roncus, sibilantes, crepitantes, así como zonas con disminución del murmullo vesicular. A la auscultación cardíaca ver el ritmo, la frecuencia, así como la existencia de soplos que nos pueden indicar una valvulopatía de base. Otros datos como el poseer férulas e inmovilizaciones, nos pueden orientar hacia una posible causa tromboembólica de la disnea. La presencia de acropaquias en extremidades puede indicar la existencia de una fibrosis pulmonar idiopática, bronquiectasias o una neoplasia pulmonar. MÉTODOS DIAGNÓSTICOS El diagnóstico diferencial del paciente disneico comienza con una historia clínica cuidadosa. En pacientes con neumopatía o cardiopatías crónicas, al principio la disnea aparece solo con actividad física, y la cantidad de ejercicio requerida para provocar el síntoma está en relación de manera general con la gravedad de la enfermedad fundamental. Con la embolia pulmonar, neumotórax espontaneo y ansiedad, ocurren típicamente ataques súbitos de disnea sin relación con la actividad física; en cada uno de estos trastornos los ataques agudos remiten de manera características, pero puede haber recurrencias de dificultad respiratoria de intensidad variable.

Los resultados de la historia clínica, exploración física, pruebas sistemáticas de sangre, ECG y radiografía de tórax, casi siempre indican si el paciente disneico sufre alguna anormalidad respiratoria, cardiaca, hematológica, renal o hepática con frecuencia se requieren estudios especiales de diagnóstico para valorar el tipo específico de la enfermedad. La medición de volúmenes pulmonares, índices de flujo respiratorio, capacidad de difusión, estudio durante el ejercicio y pruebas no penetrantes de función cardiaca son valiosas en particular en 3 situaciones clínicas difíciles: 1) Diferenciación de disnea de origen cardiaco o pulmonar y, si coexisten anormalidades en ambos sistemas, como suele ser el caso, calcular la gravedad de cada una; 2) Identificar la presencia, se de neumopatía vascular obstructiva o trastornos pulmonares infiltrativos difusos, en pacientes disneicos, en quienes los estudios sistemáticos, entre otras Rx de tórax, son normales, y 3) ayudar a establecer, tras eliminar anormalidades cardiorespiratorias de importancia, que en determinado sujeto la disnea es de origen psicógeno (diagnostico siempre sutil). INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA La respiración adecuada consta de captación de volúmenes suficientes de O2 y eliminación de cantidades adecuadas de CO2. Para conservar en sus valores normales la Po2 y la Pco2 en sangre arterial. Así pues, la insuficiencia respiratoria coexiste en el intercambio de O2 y CO2 ente gases en alveolos y sangre en capilares pulmonares y, en que estas anormalidades deben reflejarse por cambios de po2 y pco2 en sangre arterial. Por tanto, la insuficiencia respiratoria se define como un estado en el cual la Po2 arterial está por debajo del límite normal o la Pco2 sobrepasa el limite normal (excluyendo acidosis respiratoria compensatoria por alcalosis metabólica). Esta definición es fisiológicamente precisa y también aplicable en clínica, significa que el diagnóstico de insuficiencia respiratoria depende sobre todo de análisis de laboratorio y no de datos clínicos. La insuficiencia respiratoria no es una enfermedad, sino un trastorno de función que puede causar diversos estados que afecten a los pulmones. La insuficiencia respiratoria es análoga a la insuficiencia cardiaca y renal, que representan ambas el deterioro de la función normal, y producen muchas enfermedades diferentes. FISIOPATOLOGÍA: En seres humanos, la respiración se subdivide en cuatro procesos funcionales: Ventilación, difusión, perfusión y control de la respiración. Cada uno de estos contribuye por separados para mantener los valores normales de la PO2 y PCO2 en sangre arterial. Por tanto, las anormalidades en cualquiera de estos cuatro proceso, si es bastante grave, causa insuficiencia respiratoria. Intercambio Normal de Gases: La hipoventilación alveolar se presenta cuando hay aumento de la Pco2 arterial. Además, a medida que se aumenta esta, la Po2 disminuye, excepto cuando el paciente respira gas con concentración

abundante en O2. Como Po2 y la PCO2 arteriales cambian en direcciones opuestas por casi los mismos valores durante la hipoventilación, la contribución de esta última a la hipoxia arterial del sujeto puede valorarse con facilidad. MENOSCABO DE LA DIFUSIÓN A menos que sean graves en extremo, las anormalidades de difusión no causan hipoxia arterial en personas en reposo. Los trastornos de difusión solo causan aumentos un tanto pequeños en la diferencia de PO2, alveoloarterial del paciente. Y esta anormalidad si existe, se corrige con facilidad al agregar pequeños volúmenes de O2 al aire inspirado. Desequilibrio Ventilación-Perfusión: Cuando las unidades de intercambio de gases reciben más riego sanguíneo que ventilación, se presenta hipoxia arterial. Sin dudad el desajuste ventilación-perfusión es la causa más frecuente de hipoxia arterial y puede identificarse al administrar al paciente O2 al 100%para respirar, esto causa disminución de la diferencia de la PO2 alveoloarterial del desajuste puro, que se presenta en tanto el paciente respira aire de la habitación y aumento de la PO2 a los valores normales. Aunque la desigualdad de ventilación-perfusión “pura” puede producir retención de CO2, esta es una causa rara de hipercapnia, porque a medida que la PO2 tiende a aumentar, estimula quimiorreceptores periféricos y centrales y la ventilación aumenta; esto a su vez reduce la PCO2 a valores normales, pero por la forma de la curva de disociación oxihemoglobina, no corrige la hipoxia. FISIOPATOLOGÍA Se entiende por hipoxemia a la baja concentración de O2 en la sangre arterial (PaO2) y por hipoxia al déficit de oxígeno a nivel de los tejidos. Si bien la presencia de niveles bajos de PaO2 conlleva a la hipoxia, puede haber hipoxia en presencia de PaO2 normal. Esto ocurre en los estados de shock (distributivo, mecánico, cardiogénico), obstrucciones arteriales, caída crítica de la Hb, y las intoxicaciones por CO. Cualquiera sea la causa, la IRA produce una inadecuada oferta de O2 a los tejidos (DiO2 ) y requiere un inmediata intervención clínica para evitar la hipoxia tisular y romper un círculo vicioso de daño orgánico. Las causas de IRA pueden presentarse con uno o más mecanismos fisiopatológicos implicados a la vez; esto debe ser tenido en cuenta al momento de la interpretación fisiopatológica y la decisión terapéutica. En el caso de IRA tipo I , la causa se debe a un inadecuado intercambio de gases a través de la barrera alvéolo-capilar (difusión), una inadecuada correlación entre la ventilación alveolar (V) y la perfusión pulmonar (Q) , que se estudian como el cociente V/Q, o por shunt. Las alteraciones en la difusión producto de fibrosis intersticial crónica, no producen hipoxemia en reposo, sí en ejercicio, y corrigen fácilmente con O2. No son de hallazgo frecuente en la IRA.

En los casos de IRA tipo II – se debe buscar el problema en el sistema nervioso (central o periférico), en la unión neuromuscular, en los músculos o los huesos de la caja torácica (disposición e indemnidad), en el diafragma (y su inervación) y/o en las pleuras. A esta cadena de órganos y sistemas interrelacionados entre sí para producir presión negativa intrapleural y permitir el ingreso de aire durante la inspiración, se lo conoce como la bomba respiratoria. Se excluyen de esta denominación a las vías aéreas altas y bajas, las que también pueden contribuir con la fatiga muscular secundariamente (crisis asmáticas severas y EPOC). El mecanismo que se pone en juego es una inadecuada ventilación alveolar (oxígeno que llega eficazmente al alvéolo), lo que produce reducción de la PAO2 y se asocia a una incapacidad para “lavar” CO2, con lo cual este componente se incrementa en los gases en sangre. Resultan así Hipoxemia + Hipercapnia (hipoventilación alveolar).

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA Dr. Marcelo A. Bustamante . DESBA

BIBLIOGRAFÍA:

Causas de la Disnea https://docs.google.com/document/d/1y1MawKcETEm6zI0gyGwq2jYVB31P7U7CvvvysUsQcq4/preview Calvo Herránz, E. Oxígenoterapia. En HUhttp://intensivos.uninet.edu/11/1102.htmlUHU . ULibro electrónicode Medicina Intensiva . Mayo de 2008. ©INTENSIVOS, HUhttp://intensivos.uninet.eduU Dan L. Longo, MD, Dennis L. Kasper, MD, J. Larry Jameson, MD, PhD, Anthony S. Fauci, MD, Stephen L. Hauser, MD, Joseph Loscalzo, MD, PhD, (2012), Harrison´s Principles of Internal Medicine, 18th ed, N.Y USA, McGraw-Hill. Disnea y su fisiopatología http://www.archbronconeumol.org/index.php?p=watermark&idApp=UINPBA00003Z&piiItem=13084296&origen=bronco&web=bronco&urlApp=http://www.archbronconeumol.org&estadoItem=S300&idiomaItem=es Disnea aguda y disnea crónica http://www.neumosur.net/files/EB02-03%20disnea.pdf INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA Dr. Marcelo A. Bustamante . DESBA, Artículo de internet basado en: Levy, M. M. Pathophysiology of Oxigen Delivery in Respiratory Failure. Chest 2005; 128: 547s-553s

John E. Hall, Ph.D., (2011), Guyton&Hall Tratado de Fisiología Médica 12°Edición, Barcelona-España, ELSEVIER SAUNDERS. Manejo de la disnea http://www.asoneumocito.org/wp-content/uploads/2012/04/disnea.pdf Peñuelas ,O; Esteban, A , y cols. Validez de los criterios diagnósticos del sidrome de distres respiratorio agudo . Medicina Intensiva. 2006; 30(5) : 212-217 Respiración http://escuela.med.puc.cl/paginas/Cursos/tercero/IntegradoTercero/ApSemiologia/31_Respiracion.html

Snell neuroanatomía Clinica 5ta edición, PANAMERICANA Sindrome de Insuficiencia respiratoria pulmonar aguda – Consenso nacional. Rev.Cub.Int. Emerg. 2004 ; 3: 17-51 Tipos de disnea https://www.saluspot.com/a/sintomas-causas-y-tipos-de-disnea/