De Tribus, De Emos- De Jóvenes en Una Sociedad Débil y de Riesgo

description

Transcript of De Tribus, De Emos- De Jóvenes en Una Sociedad Débil y de Riesgo

-

Revista Lasallista de InvestigacinISSN: [email protected] Universitaria LasallistaColombia

Montes Marn, Edwin AlonsoDe Tribus, de emos: de jvenes en una sociedad dbil y de riesgo

Revista Lasallista de Investigacin, vol. 6, nm. 1, enero-junio, 2009, pp. 92-97Corporacin Universitaria Lasallista

Antioquia, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=69514350013

Cmo citar el artculo

Nmero completo

Ms informacin del artculo

Pgina de la revista en redalyc.org

Sistema de Informacin CientficaRed de Revistas Cientficas de Amrica Latina, el Caribe, Espaa y Portugal

Proyecto acadmico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

-

92 REVISTA LASALLISTA DE INVESTIGACIN - Vol. 6 No. 1

Ensayo

____________________________* Educador, Investigador sobre circunstancias juveniles urbanas, Director Bachillerato Colegiatura Colombiana. e-mail: [email protected]

Resumen

El propsito de la exposicin es una aproximacin,con bases sociolgicas, antropolgicas, psicolgicasy con ciertas claves interpretativas, para tratar deentender lo que sucede con los jvenes en su deve-nir histrico, abordando su contexto, para identificary analizar sus caractersticas. Invita esta reflexin aasumir, con solidaridad y profesionalismo, una acti-tud de escucha, respeto y acompaamiento frente algrito que jvenes, emos y no emos, le estn lanzan-do a la sociedad para que volcando la mirada haciaellos, leamos sus capitales simblicos y los saque-mos del abandono sutil al cual seguramente loshemos sometido desde la familia, la escuela y la ac-tual sociedad hiperindividualista. Se trata del deve-nir de las miradas y el devenir de un nuevo indivi-duo, hasta mostrar cmo, en este proceso deresignificacin, surgen nuevas posturas, nuevasprcticas, nuevas estticas con capacidad de inspi-rar y/o consolidar nuevas tendencias. Estas tenden-cias parecen constituir un grito de los jvenes quenos dicen: Aqu estamos! Obsrvennos no por loque llevamos por fuera, sino por lo que nos ocurrepor dentro.

On tribes, on emos: On young people in a weakand risky society

Abstract

The purpose of this essay is an approach with socio-logical, anthropological, psychological and with cer-tain interpretative keys, in order to understand whatis going on with young people in their historical evo-lution, looking at their context to identify and analyzetheir characteristics. This reflection invites us to as-sume, with solidarity and professionalism, an attitudeof listening, respect and companionship towards thecry that young people, emos or not, are shouting tothe society asking us to look at them, to read their

De Tribus, de emos: de jvenes en una sociedaddbil y de riesgo

Edwin Alonso Montes Marn*

symbolic capitals and to take them out from thatsubtle abandon we have surely submitted them fromthe families, the education and from this hyper indi-vidualist society. This is about the evolution of thelooks and the arrival of a new kind of person, achiev-ing a demonstration of how, in this re-significationprocess, new points of view, practices and aesthet-ics appear, and they do it with the capacity of inspir-ing and / or consolidating new tendencies. These ten-dencies seem to be a shout from young people tell-ing us: We are here! Observe us not looking for ourexternal appearance, but for what is inside us.

De tribos, de emos: de jovens numasociedade dbil e de risco

Resumo

O propsito da exposio uma aproximao, combases sociolgicas, antropolgicas, psicolgicas e,com certas claves interpretativas, para tratar de en-tender o que sucede com os jovens em seu devirhistrico, abordando seu contexto, para identificar eanalisar suas caractersticas. Convida esta reflexoa assumir com solidariedade e profissionalismo, umaatitude de escuta, respeito e acompanhamento, frenteao grito que jovens emos e no emos, esto-lhe lan-ando sociedade para que voltem os olhares paraeles, leiamos suas capitais simblicas e os saque-mos do abandono subtil ao qual seguramente ossubmetemos desde a famlia, a escola e a atual so-ciedade hiper-individualista. Trata-se do devir dasmiradas e o devir de um novo indivduo, at mostrarcomo, neste processo de re-significao, surgemnovas posturas, novas prticas, novas estticas comcapacidade de inspirar e/ou consolidar novas ten-dncias. Estas tendncias parecem constituir um gritodos jovens que nos dizem: Aqui estamos! Observem-nos no pelo que levamos por fora, seno pelo quenos ocorre por dentro.

-

93REVISTA LASALLISTA DE INVESTIGACIN - Vol. 6 No. 1

No es nada sencillo hablar de los jvenes. Aun-que abundan los estudios acerca de ellos y sen-timos la necesidad de conocerlos, no resulta fcildicho propsito, en especial, porque la mayorade los educadores no somos jvenes y aborda-mos una realidad de la cual ellos mismos prefe-riran hablarnos para no correr el riesgo de utili-zarlos subjetivamente y seguir alimentandonuestros imaginarios personales y colectivos,nuestras proyecciones y justificaciones de adultos.

No se puede hablar de juventud como si se tra-tara de algo real y uniforme, es ms, en la ac-tualidad resulta intil la categora sociolgica dejuventud, pues no hay juventud sino jvenes1.

Ser joven hoy es algo bien relativo: una realidadcada vez menos en funcin de la biologa y msdeterminada por la cultura y la sociedad. Por lotanto, podra afirmarse que no hay problemaso cuestiones juveniles, sino problemas socialesque se reflejan o condensan en los jvenes1.

Al desarrollar mis lecturas e interpretacionessobre los escenarios juveniles urbanos, no pre-tendo realizar una radiografa de la juventud que,tal vez de manera irresponsable, confluya en unavulgar caricatura de la misma. Me propongohacer de manera respetuosa, una aproximacinque desde mi experiencia y bsqueda personal,con bases sociolgicas, antropolgicas, psico-lgicas, pero tambin con ciertas clavesinterpretativas, nos ayude a entender lo que su-cede con los jvenes en su devenir histrico,abordando su contexto.

Identificar y analizar las caractersticas de nues-tros jvenes, nos permitir una mayor compren-sin de su realidad, de sus necesidades con-cretas, sus formas de codificacin y comunica-cin, su manera de ver el mundo e interactuarcon l, al tiempo que se construyen mecanis-mos de intervencin o de mediacin, dotadosde una gran fortaleza pedaggica y didctica,que sin duda alguna le dar mayor sentido, sig-nificado y eficacia a nuestra labor en el procesoeducativo.

Un elemento fundamental del acto educativo, loconstituye el proceso de construccin de la per-sonalidad del individuo, en donde intervienendiversos factores: genticos, tnicos, histricos,experienciales y relacionales.

Para nuestros jvenes, el grupo de iguales (gru-po de amigos, combo, parche, entre otros), seconstituye en referente fundamental, por lo quelas denominadas tribus urbanas deben serconsideradas como factor determinante en elproceso de bsqueda de elementos para cons-truir una identidad personal por parte de ellos.

Michel Maffesoli, tratandola base de la socialidadcontempornea, ha llamado la atencin sobrelo que parece fundamentar el principio vital deestas nuevas agrupaciones: Reposa sobre unaparadoja esencial, el vaivn constante que seestablece entre la masificacin creciente y eldesarrollo de microgrupos que denominar tri-bus. Se trata aqu de la tensin fundadora queme parece que caracteriza la socialidad de estefin de siglo. La masa, o el pueblo, a diferenciadel proletariado o de otras clases, no reposanen una lgica de la identidad; sin fin preciso, noson los sujetos de una historia en marcha. Lametfora de la tribu en s misma permite darcuenta del proceso de desindividualizacin, dela saturacin de la funcin que le es inherente, yde la acentuacin del papel que cada personaest llamada a jugar en su seno. Est claro queas como las masas estn en perpetua eferves-cencia, las tribus que surgen de ellas no sonestables, y las personas que las componen pue-den evolucionar de unas a otras2.

Considero que debemos evitar caer en extre-mos, ya sea, como apologistas de los jveneso apocalpticos frente a todos los factores quelos acompaan. Es importante evitar la gene-ralizacin, sta hace mucho dao, en especialcuando nos referimos a los adolescentes, seresen proceso de formacin y de construccin deuna identidad.

No puedo dejar de expresar mi preocupacinen torno a los contenidos que nos llegan a tra-vs de la Internet y otros medios de comunica-cin masiva sobre los denominados jvenesemo, considero que la elaboracin no cuentacon una fundamentacin real y por tanto,desinforma. Afirmo, con conocimiento de cau-sa, que lo expuesto en la mayora de esos con-tenidos se aleja de la realidad de nuestros jve-nes, haciendo una lectura equivocada, alejada,y subjetiva de sus circunstancias.

-

94 REVISTA LASALLISTA DE INVESTIGACIN - Vol. 6 No. 1

Debemos asumir con solidaridad y profesio-nalismo una actitud de escucha, respeto y acom-paamiento frente al grito que jvenes emos yno emos, le estn lanzando a la sociedad, paraque volcando nuestra mirada hacia ellos, lea-mos sus capitales simblicos y los saquemosdel abandono sutil al que seguramente los he-mos sometido desde la familia, la escuela y laactual sociedad hiperindividualista.

No hay juventud sino jvenes, no hay emossino adolescentes planteando un texto para todoaquel que lo quiera leer.

El devenir de las miradas

La visin social que se tiene de los jvenes estfundamentada, casi siempre, en estereotipos, enrespuestas prefabricadas, cargadas de subjeti-vidad e imaginacin; pueden servir como ejem-plo, las palabras de Salustio (historiador roma-no 86ac-35ac): Los jvenes de hoy no son comolos de otras pocas; aquellos eran respetuososcon sus mayores, generosos y honrados, perolos contemporneos, estn invadidos por la des-ilusin, son de nimo blando, resbaladizo, fci-les de prender en los engaos, amancebados,jugadores y despilfarradores3.

Muchas personas caen en el error de aislar alsujeto de su contexto, de su historia y de su de-venir, dando lugar a los imaginarios personalesque luego se consolidan en imaginarios colecti-vos. Estos imaginarios generan mitos, fruto dela subjetividad y la ignorancia que se tiene fren-te a una realidad.

En las diferentes dcadas los jvenes han sidoobservados, valorados, utilizados y juzgados porla sociedad de diversas formas, reafirmando quefinalmente, todo depende del lente con el quemiramos al otro.

Considero que a los jvenes los debemos abor-dar ms desde el contexto que desde el texto,ms desde su interioridad que desde su exte-rioridad. Nuestra sociedad sigue reprobando,rotulando, sealando y condenando toda aque-lla manifestacin desconocida, nueva, que nose puede dominar o que no se logra explicar.Convirtindola en sospechosa, nociva y peligro-

sa. As, ser joven, salido de los parmetrosnormales, se constituye en amenaza.

Nuestros jvenes, protagonistas y fruto de unasociedad compleja, son la prefiguracin del fu-turo y el reflejo fiel de la sociedad que juntoshemos constituido, con sus fortalezas, potencia-lidades, vacos, aciertos y desaciertos.

Quiz observando su propuesta esttica, mu-chas personas, especialmente adultas, se es-tn viendo a s mismas, sus miedos, su insegu-ridad, su impotencia, su desconocimiento, sufalta de compromiso, y el bajo nivel designificancia que han adquirido frente a los j-venes.

Es importante asumir el reto que nos plantean:conocerlos, comprenderlos, analizar crtica-mente sus mltiples expresiones, lenguajes ycapitales simblicos, slo as lograremos verobjetivamente, y en consecuencia, de manerareal, respetuosa y justa. Los emo y no emo nosrecuerdan que la mayora de las personas de-ben cambiar de ptica con referencia a los jve-nes, y en especial si no ven ms all de los ho-rizontes que la basura colgada en la Internet,plantea de manera equivoca y descarada sobreellos y ellas.

El devenir de un nuevo individuo?

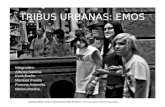

Qu hay de nuevo en unos jvenes que tomanelementos del hard cord, punk, metal, gotic, en-tre otros, se los apropian, consolidando otro es-tilo y otra expresin?

Fuera de encontrarnos con unos adolescentesque le gritan a la sociedad aqu estamos!, esposible que estemos asistiendo a la consolida-cin de un nuevo individuo, no solo con una es-ttica diferente, sino tambin con una tica, unamoral y una forma de comunicacin e interaccincompletamente distinta. Estamos dispuestosa respetar esas diferencias que ponen en crisisa la mayora de nuestras seguridades adquiri-das?

Los denominados jvenes emo, no se han pro-puesto ser un movimiento social, ni una tribu, niuna cultura. Ellos expresan sus gustos desdeestticas que reciclan y reinventan en las estti-

-

95REVISTA LASALLISTA DE INVESTIGACIN - Vol. 6 No. 1

cas expandidas, en donde todas las estticasson posibles, superando el agotamiento estti-co de la modernidad a travs de un sincretismoque recrea, propone, renueva lo existente, tomaalgo viejo y lo rejuvenece generando novedadconstante.

Los emo fundamentan su razn de ser en ladenuncia de las actuales sociedades capitalis-tas en donde el confort, la tecnologa, y el altonivel de vida, no se compaginan con la soledad,el tedio, el hasto, el sin sentido y el aburrimien-to que ellas mismas producen. No queremosun mundo en donde la garanta de no morirde hambre supone el riesgo de morir de aburri-miento4.

Muchos de ellos son la manifestacin del fraca-so que las instituciones (familia-escuela-religin)han tenido, dejando de ser referente significati-vo para la mayora de los jvenes, y en conse-cuencia, sin importancia como propuesta y res-puesta.

En ciudades contemporneas donde la gentecircula cada vez ms y se encuentra cada vezmenos5, estos jvenes arrojados a la soledad,hacen una ruptura con la tradicin, la familia y laeducacin. Ellos y ellas siguen proponiendo susello propio, como nueva generacin, ven dis-tinto, valoran distinto, se relacionan y comuni-can distinto, son ellos en s, la novedad, no suvestido. Aqu, la vestimenta es un medio de co-municacin no hablada.

Su vestido dice mucho de cmo nos ven, msque cmo se ven, provocando emociones per-turbadoras y contrapuestas, su estilo causa sor-presa, desdn, admiracin, repudio, diversin,rabia, culpa, compasin, agresin, reprobaciny miedo. Son un texto para leer. Pero, sabe-mos leerlo?

Estamos frente a un fenmeno psicosocial com-plejo, que no podemos resolver con comenta-rios infundados, ni con estereotipos formuladosde manera irresponsable y posicionesretrogradas, vetustas, cerradas e intransigen-tes. Pueden los emo parecernos tontos porqueno los conocemos, no sabemos entenderlos y/oporque no logramos dominarlos. Su propuestatiene su propia realidad, necesidad y deter-minismo.

Pero no todo tipo de expresin juvenil se puededenominar tribu y/o cultura juvenil. En las actua-les circunstancias, debemos hablar ms bien delas estticas juveniles urbanas, las cuales res-ponden a tendencias y oleadas propias de lacultura de mundialidad, e impactan especialmen-te a la mxima poblacin de consumo en elmundo: los jvenes. En consecuencia, la deno-minada esttica emo, es solo una nueva puer-ta que se abre para las nuevas tendencias yestticas que se vienen consolidando y que lle-garn, como: los otaku, los visual key, elegant,tectonics, flogers, entre otras.

Considero que debemos superar la fascinacinde las apariencias y empezar a abordar a losjvenes, ms desde su interioridad, superandocualquier tipo de rtulo y /o estereotipo.

Es posible que muchos adolescentes sean emopor moda, postura, adhesin a un grupo de igua-les, ms no por una ideologa. Pero ellos y ellas(emos y no emos) de algn modo, estn exte-riorizando todo aquello que, aunque no sabenconceptualizar y/o verbalizar, caracteriza a unindividuo completamente diferente de otras ge-neraciones, y guste o no, es real, y juega un papelimportante en el giro de la historia, en dondecada da ms seres reales estn encarnandoeste estilo y prototipo, entendiendo como estiloaquella forma que responde a la necesidad deexpresar una nueva perspectiva o contenido dela realidad social o cultural6

Es posible que en un mundo desacralizado ylaico, donde se ha ampliado la aceptacin delhomosexualismo, las diversidades, en donde sevisten los cuerpos para devestir mejor las al-mas, en donde los paradigmas tradicionales sehan derrumbado, surja un nuevo individuo?

Los Invisibles se hacen visibles.

Eran las 08:20 de la maana, an se percibanen el ambiente los aromas frescos de los jabo-nes en los jvenes cuerpos matutinos. La clasese desarrollaba con la montona normalidad delsistema educativo colombiano, cuando el gritodesesperado de una nia, irrumpi en el aulaadvirtiendo una tragedia: profe! profe! rpido!rpido! Catalina se cort las venas!

-

96 REVISTA LASALLISTA DE INVESTIGACIN - Vol. 6 No. 1

Al instante, el bao del colegio estaba colmadode nios y adolescentes, quienes con ojos deasombro, observaban un charco de sangre quese expanda por debajo de la puerta. Al recibirauxilio por parte de los maestros, uno de ellosexclam: ah! es la nia emo.

Das despus de este suceso, la autoridad delncleo educativo de ese sector de la ciudad, mecontact para que compartiera mi investigacinsobre circunstancias juveniles urbanas, profun-dizando en la denominada cultura emo.

Das antes del foro educativo, tuve la oportuni-dad de visitar a Catalina. En proceso de recupe-racin de las heridas causadas a su cuerpo, ellame comparti de qu manera estaban grave-mente heridas su mente y su alma. Unos me-ses atrs, su padre haba sido asesinado en unade las calles de Medelln y posteriormente, sumadre, sumida en el dolor, se hallaba encade-nada en el infierno del alcohol.

Hija nica, y sin familiares cercanos, Catalina asus catorce aos, debi asumir la responsabili-dad de los negocios de la familia, el da a da delhogar, la circunstancia de su madre, adems,su vida personal y escolar. Cmo se senta?Qu pasaba por su cabeza? Hasta ahora na-die lo saba, a nadie le importaba, ella, simple-mente no exista.

Puede este ser el caso de muchos nios, ado-lescentes y jvenes, los cuales no existen parasus padres, no existen para sus colegios, y tam-poco existen para la sociedad. Padres de fami-lia sin rol y sin presencia, ocupados de asuntosmuy importantes. Colegios en donde no existenlos estudiantes sino los matriculados. Maestrosmercenarios de la educacin, sin tica ni voca-cin. Una sociedad hiperindividualista e incomu-nicada, nios y jvenes sin referentes, para quie-nes su mxima certeza, son el olvido y el aban-dono. Esto no significa que sean unos conde-nados, pero en nuestro devenir histrico, pode-mos referirnos a ellos en trminos de los invisi-bles.

Considero que la mayora de las circunstanciasque acompaan a nuestros nios, adolescen-tes y jvenes, se constituyen en sntomas ymetforas de nuestra propia realidad social. Esimportante que todos nosotros, pertenecientes

a esta sociedad vetusta, anquilosada y de doblemoral, nos hagamos la autocrtica, asumiendonuestra responsabilidad social, cultural e hist-rica, antes de caer en juicios, sealamientos yestereotipos.

Frente a las realidades que viven muchos denuestros nios, adolescentes y jvenes, ellosexperimentan la necesidad de resolver de ma-nera prctica, los vacos, las falencias socialese histricas, convirtindose espontneamente enproductores de significado, redimensionando yreconstruyendo, an sin fundamentacin y/o ar-gumentacin precisa, esta sociedad actual, ca-racterizada por la inseguridad, la debilidad, elrelativismo, el sin sentido y el vaco.

Quiz, sus diversas estticas, sean entre otras,la posibilidad de formulacin de un texto visualque pretende lograr ser ledo por la indiferencia,hasta ser vistos posiblemente como antagonis-tas del sistema.

Qu bueno sera, tener jvenes inconformes,rebeldes, capaces de cuestionar y evidenciar loserrores recurrentes de nuestra sociedad.

Personalmente, encuentro en las estticas ex-pandidas, sincrticas y camalenicas de los j-venes, una generacin de seres humanos reno-vadores de sentido y de estilos de vida.

Ellos estn resignificando su concepcin demundo, de hombre, de comunicacin, deinteraccin. En este contexto surgen las nuevasidentidades, las masculinidades y feminidades.Es la consolidacin de la divergencia, la asime-tra, la heterogeneidad, la multiplicidad, la emer-gencia de la extraordinaria complejidad del serhumano como individuo protagonista real de lahistoria, pero de esta historia, no la de otras po-cas ya lejanas e inexistentes.

Es en este proceso de resignificacin en dondesurgen nuevas posturas, nuevas prcticas, nue-vas estticas con capacidad de inspirar y/o con-solidar nuevas tendencias, que tienen gran im-portancia en su relacin con las nuevas formasde vivir, de concebir la realidad, la sociedad, laescuela, la familia, la individualidad, el sentidode la existencia, de la ertica y de la identidad.Quiz alejados de lo establecido, surgen comoreaccin, contrapropuesta, contradiccin y/o

-

97REVISTA LASALLISTA DE INVESTIGACIN - Vol. 6 No. 1

actualizacin de la historia. Vistos como ajenos,desconocidos, sospechosos, amenazantes,reprobables, raros, amorales, peligrosos,anarquistas y/o detestables, los nios, adoles-centes y jvenes, los invisibles, se hacen visi-bles y le dicen al mundo: Aqu estamos!Obsrvennos, no por lo que llevamos por fuera,sino por lo que nos ocurre por dentro.

En mltiples auditorios colmados de padres yeducadores (adultos), es comn, que al finali-zar mi presentacin sobre escenarios y estti-cas juveniles, algunos me digan: profesor, gra-cias a Dios que mis estudiantes son normalitos,profesor, gracias a Dios que mis hijos sonnormalitos.

Y as continuamos, en una sociedad en dondese repite que los buenos somos ms, que exis-te gente de bien, entre otros. No puedo evitarpreocuparme y reirme ante tan cruel ignorancia.La mayora de los adolescentes que se suicida-ron el ao anterior en Colombia, tena entre otras,las siguientes caractersticas:

Habitaban el rea Metropolitana del Valle deAburr

Tenan entre 14 y 17 aos Todos eran normalitos. Ninguno era emo,

rockero, metalero, gtico, punk, entre otros Todos eran hijos de padres muy exitosos

Referencias

1. MORAL, Jos Luis. Modernidad y postmo-dernidad: cambio de valores en la juventud.Roma: Universidad Pontificia Salesiana, Institu-to de la Juventud, 2005.

2. MAFFESOLI, Michel. Informe sobre la juventudespaola, 2000. Estudio No 2.370. Octubreno-viembre de 1999. [en lnea]. Espaa: Centro deInvestigaciones SociolgicasCIS. [citado enabril 4 de 2009]. Disponible en: http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-archivos/Marginales/2360_2379/Es2370mar.pdf

3. SALUSTIO, Cayo Crispo. La conjuracin deCatilina y guerra de jugurta. Espaa: Aguilar,1946. P. 2-3,5-6

4. Universidad Nanterre, 1968.

5. OSPINA, William. Es tarde para el hombre. Bo-got: Grupo Editorial Norma, 1994.

6. DE VENTS, Xavier Rubert. Teora de la sensi-bilidad. Peninsula, 2007.