De Recorridos y Finales

-

Upload

gloria-casado -

Category

Documents

-

view

7 -

download

0

description

Transcript of De Recorridos y Finales

-

De recorridos y finales Susana Belda de Baima, Juan Chiappero, Alfredo Finola, Mariano Horenstein, Emilio

Roca y Enrique Torres.

La historia de la literatura abunda de principios memorables, mientras los finales que presentan una genuina originalidad como forma y como significado escasean ms, o al menos no acuden a la memoria tan fcilmente talo Calvino

Entre principios memorables y finales que escasean abordamos el tema propuesto para este Symposium.

Si se trata de la Clnica del tropiezo, es importante subrayar que los

tropiezos u obstculos en la cura, no son del orden de lo contingente, por lo tanto de lo que puede ocurrir o no, sino que refieren a lo que fatalmente ha de encontrarse en su

transcurso, o sea al orden de lo necesario, tributario de la estructura, y a su vez, lindante

con lo real imposible. Por ejemplo la repeticin, la compulsin de repeticin, en cualquiera de los niveles en que se la tome desde el sntoma hasta la RTN-, es algo

infaltable en un anlisis, sin dejar de ser al mismo tiempo uno de los obstculos ms duros, y a su vez sede del goce.

Las dificultades que dependen del analista se enlazan con su propia concepcin de la cura y, en particular, de su finalizacin. Si sta es pensada como el punto mximo de

integracin que puede alcanzar el sujeto, y que habra de aproximarse o restablecer la unidad que existira en el origen de la constitucin subjetiva, es muy probable que se juzgue como obstculos o tropiezos a todo aquello que impida, detenga o postergue ese propsito. Por lo tanto, estimar que su aparicin obedece a la interposicin de elementos

que bajo el acpite general de resistencias, entorpecen la salida buscada, y calificar de negativa, o por lo menos tericamente no deseable, la interferencia surgida. Por ms que la

considere superable mediante el trabajo de anlisis, o precisamente por eso, deja entrever un componente de contingencia, un hecho accidental que no necesariamente, habra de

interponerse en su camino. En cambio, una perspectiva diferente hara hincapi en que los inconvenientes que surgen en la cura no constituyen obstculos agregados desde afuera, sino que emanan de la estructura misma, y su emergencia, consiguientemente, es tan

necesaria como inevitable. La escisin constituyente del inicio, llmese inconsciente con

-

2

Freud, o divisin subjetiva con Lacan, estar tambin al final. Como tal, esta particin presente en la constitucin misma de la estructura de cada quien, es previa al juicio de atribucin, y por ende, los efectos-tropiezos que la falla de la estructura produce en el

transcurso de la cura, no son en s calificables ni como buenos ni como malos, ni como

deseables ni indeseables: simplemente estn ah, con ese sello inconfundible e inmutable de lo real. Entonces, desde el punto de vista prctico, lo que llamamos tropiezos en la cura

ha de considerarse, segn lo dicho, ms bien a la luz de la posicin que se toma respecto de

esas dos concepciones bsicas, de modo que lo que para algunos sera un final acabado por la superacin de obstculos interpuestos en la consecucin de un final unitivo e integrador

la incidencia de los ideales, de la identificacin y del amor es sin duda muy gravitante en

este aspecto-, para (nos)otros no sera ms que una salida en falso, llegando a ser el verdadero tropiezo, que consiste en desconocer la verdad de la estructura.

Es impensable en ese sentido un anlisis sin tropiezo, ste es inherente al anlisis

mismo, e interviene como un aspecto constitutivo y esencial. Un anlisis sin tropiezo

sera un anlisis sin resistencias, sin transferencia, sin inconsciente, por lo tanto no sera anlisis. Por otra parte, nada tiene que ver este sentido de tropiezo con lo que seran

errores del analista cuando ste tropieza con sus limitaciones tericas, tcnicas o

fantasmticas. Si identificamos tropiezos con vicisitudes de un anlisis, elegimos una de ellas,

la del final de las curas, encontrndonos de entrada con lo que refiere Calvino en el

epgrafe, con finales que escasean; en nuestro caso documentados en materiales clnicos

ms all de la presencia de referencias tericas. Nos preguntamos si esa relativa ausencia de clnica del final de anlisis no se corresponde con que asociamos,

concientes de ello o no, la idea del final con la concrecin de algn ideal. Qu requisitos debiera cumplir un material clnico para que satisficiera nuestras aspiraciones de ejemplificar el final de una cura?

Para Freud el final remite a la idea de un tope (Penisneid en la mujer y rechazo de la feminidad-pasividad en el hombre) que no est pensado como un obstculo eventualmente superable, o sea que no depende de contingencias en la cura o de

resistencias especiales que no han sido vencidas pero que podran tericamente serlo,

sino que se choca con la roca viva de la castracin, lo que, en nuestros trminos, implica tocar el punto de real en la estructura, como tal inmodificable. El ms all de Freud de

Lacan sobre ese final, no consiste en negar la importancia de la castracin; por el

contrario, no hace ms que enfatizar ese punto, llamndolo por ejemplo: analizar hasta

-

3

producir en el sentido de mostrar, hacer manifiesto, exhibir- lo incurable, es decir la

falla de la estructura, la divisin subjetiva. Este ms all de Freud de Lacan consiste s en desanudar a la castracin del ideal

paterno, en romper la fijacin del sujeto a la obediencia paterna, que da cuenta de que el Edipo no ha sido resuelto, para promover en cambio la castracin como asuncin de la falta que crea el deseo, un deseo desligado ya de los ideales del padre, y no producido

por ste sino por el lenguaje. El ms all de la castracin remite a un ms all de la lgica flica, a lo real, y

presentifica la dimensin del objeto, es decir de un resto, indecible, fuera del Significante.

Acordamos en que la jugada de salida no est para este grupo por el lado de la identificacin con el analista, ni por la medida del logro teraputico aunque ste sea bienvenido. Tampoco se relaciona con la unificacin ni con ninguna ganancia de

unidad. Precisamente podemos considerar un tropiezo del lado del analista el pretender

responder a las exigencias de un ideal determinado de anlisis, segn el cul habra un final posible, acorde a un modelo. De todos modos, en un tema interesante y complejo, cmo escapar a standardizar el fin de anlisis, sea por la "identificacin con el

analista", sea por otros paradigmas, incluyendo los lacanianos? Se trata ms bien de fines de anlisis en el caso por caso, de un recorrido particular en el que toda

generalizacin nos conduce a un Ideal que pretende encubrir el tropiezo con lo real.

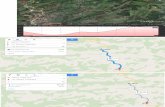

Tratando de escapar a la captura en la bsqueda ideal de un final acabado, comenzamos a pensar en el anlisis como un trayecto, como un recorrido con entrada/s

y salida/s. Momentos de salida que impliquen que algo cambi de lugar, que la posicin

subjetiva ya no es la misma. Momentos de salida independientes de la idea de arribar a, a un final. Quizs muchas salidas fueron pensadas como interrupciones, pero interrupciones de qu camino esperable que debera continuar?. Evidentemente que esa

salida debe responder a determinadas cuestiones, que incluyen al analista, la cada del sujeto SSS , por ejemplo. Tambin pensamos en este sentido el tropiezo de parte del analista en tanto l mismo no haya podido atravesar o realizar este pasaje a analista en este sentido de cada, de destitucin y permanezca capturado por representaciones imaginarias homogeneizantes y estereotipadas sobre los finales de anlisis.

-

4

Tomemos un ejemplo: E. concluy, por fin, su carrera como paciente mo con una invitacin a cenar en mi casa. Su enigma est casi totalmente resuelto; se siente perfectamente bien y su manera de ser ha cambiado por completo; de los sntomas

subsiste todava un resto. Comienzo a comprender que el carcter en apariencia

interminable de la cura es algo acorde a ley y depende de la transferencia. Espero que ese resto no menoscabe el xito prctico. En mis manos estaba continuar la cura, pero

vislumbr que se es un compromiso entre salud y enfermedad, compromiso que los

propios pacientes desean , y por eso mismo el terapeuta no debe entrar en l. Es interesante remarcar que E., el paciente de la vieta, concluy, podemos

postular que dijo: Hasta ac!. Es suficiente!! Y que el analista lo acompaa en esta salida sosteniendo que hay un resto (un real, del lado del objeto, no significable.) a pesar del cul E. ha producido un cambio en su posicin subjetiva que le trae bienestar y que puede dejar caer a su analista del lugar de Saber.

Es claro que lo interminable es apariencia y remite a la lgica del todo, el

tropiezo del analista sera entrar en el juego. E. plantea un deseo decidido de salir del anlisis en un punto que para l est bien. Continuar el juego sera desconocer la vertiente no-flica, la vertiente del objeto, de ese resto que insiste por estructura ms all de lo que puede ser simbolizado.

El ejemplo clnico que acabamos de presentar no es, aunque lo parezca, contemporneo. Tiene 1081 aos y el analista de quien se trata es el mismo Freud. Vale

la pena contrastar este final freudiano, en el que el analista acepta la dimensin del

tropiezo y acepta concluir, con el inacabable anlisis del Hombre de los Lobos, su encarnizamiento en cegar todas las lagunas mnmicas y los efectos funestos que tuvo en

el paciente. Es el saber acumulado en veinte aos2 lo que le hace de obstculo. Vemos

entonces como Freud, pese a su lucidez clnica, no estaba inmune a tropezar como analista, por no poder advertir a tiempo el tropiezo que se encuentra en la estructura.

En el transcurso de un anlisis se produciran distintos momentos de salida. Veamos uno posible:

El Sr. X acude a la consulta presentando un estado de intensa angustia; no puede

parar de llorar agobiado por sentimientos de culpa porque su hijo mayor Y, de 24 aos, se suicid por ahorcamiento. Desde ese momento no ha dejado ni un instante el estado

1 Carta a Fliess del 16 de abril de 1900.

2 El historial se redact en 1918.

-

5

de desesperacin acompaado de mltiples autoreproches por no haber podido impedir

el suicidio. Rememora conversaciones con su hijo con quin hablaba diariamente por telfono buscando algn indicio que le anticipara el hecho, siempre agobiado en la

certidumbre de que poda vincularse con algo que l dej de hacer o hizo mal, es decir en una constante apropiacin causal sin poder pensar en la dimensin de ese acto como propio de su hijo.

Desde un comienzo se hace presente en l un registro: en su ciudad se suicidaron

varios adolescentes y jvenes en una suerte de secuencia macabra. El Sr. X advierte que la publicacin de la noticia en primera plana de diarios conlleva un morbo que le

produce enigma.

Habiendo transcurrido aproximadamente ocho meses del anlisis; X relata un

sueo: l se encuentra dentro de su auto estacionado en la puerta del edificio donde se suicid Y., de repente ve a su hijo que le advierte que corra el auto por que hay un incendio en el piso donde est el departamento donde se suicid y le van a caer cosas en

el auto. Relaciona su sueo con otro que le relata su hija, soado contemporneamente: ella va esquiando, siguiendo a su hermano quin, habiendo llegado a un bosque, se da

vuelta y le dice que no lo siga. El intercambio de sueos vinculados a Y habla del

clima familiar monotemtico de no olvidar. El contenido del sueo revela el trabajo del inconsciente sealando a las claras lo necesario de salir de esa posicin.

Luego de este sueo, el Sr. X acepta una propuesta de trabajo en su profesin, nunca ejercida hasta entonces. Estando en Buenos Aires pasa frente a Ricordi, cuenta que se emocion por que all compraban con Y partituras musicales que ste interpretaba en la guitarra (dimensin hasta este momento no relatada), el analista interviene diciendo para ricordi: primero olvidi. X se sorprende y conmociona.

En sesiones posteriores dice que siente molestia con la gente, en particular algunos amigos que cada vez que lo encuentran lo saludan como si le dieran el psame,

encuentra en esta actitud una especie de extrao regocijo. El analista le dice que eso que lo sorprende de los otros tiene un equivalente en l, cuando repite que no va a olvidarse ni un instante de Y , que lo va a tener siempre presente va a estar siempre de velorio?

Corresponde este momento a asumir un saber sobre su goce? (uno de los parmetros de fin de anlisis) La incursin en su profesin desatendida largamente equivale a una mutacin subjetiva que permite otro posicionamiento, una especie del desbloqueo? Pensamos que X llega a un punto de salida que no es el trmino de su

anlisis, de hecho, contina, pero s ha encontrado una suerte de solucin en el sentido

-

6

matemtico del trmino-, de acotamiento de ese goce que puede bordear cuando lo

llama extrao regocijo y que lo tena detenido,fijado, estacionado en un lugar, en una posicin de la que surge la posibilidad de correrse.

Lo contingente del suicidio del hijo elemento esencialmente traumtico- deviene lo necesario de la repeticin en el duelo; interviene nuevamente lo contingente en la coincidencia del sueo del padre con el de la hija, coincidencia que quizs facilita o precipita la salida: el padre deja de seguir al hijo, el goce all perpetuado cesa de no escribirse. Esto es aplicable tambin a los finales a los que alude Calvino: como algo que interviene de una manera distinta a lo que todas las cadenas de determinaciones

previas haca prever. Igualmente vale para todos los finales de anlisis: el analista cae,

cesa de no escribirse. Casi podramos decir, el analista es dado de baja, y en esa cada, que ratifica en acto su radical asimetra, se aleja para siempre de la imaginera, arraigada en la tradicin mdica, de un analista que da de alta.

Para terminar, evidenciando que el final est siempre en el punto de partida,

citamos nuevamente a Calvino: El problema de no acabar una historia es ste. Como quiera que acabe, cualquiera que sea el momento en que decidimos que la historia se

puede juzgar acabada, reparamos en que no es hacia ese punto adonde conduca el acto de narrar en nuestro caso diramos, de analizar-, que lo que importa est en otro lugar, en lo que ha pasado antes. Si escasea la documentacin sobre los finales, entonces

podemos dirigir nuestra mirada a lo que ha pasado antes sin esperar atados a un

ideal- un final que no llega nunca. No habr entonces finales que se nos pasan

inadvertidamente ante los ojos, finales que no sancionamos ni comunicamos como tales?

Bibliografa consultada Bassols,Miquel:Finales de anlisis.-Pomaire.Caracas.2008 Calvino, talo : Seis propuestas para el prximo milenio. Edit.Siruela. Madrid-1996 Freud, Sigmund: Anlisis terminable e interminable(1937)AE XIII Lacan, Jacques :Seminarios : 11/ 15/17/22 . Proposicin del 9 de octubre de 1967 sobre el psicoanalista de la

Escuela. Scilicet 2. Pars 1968

Soler, Colette: Finales de anlisis. Manantial.Bs.As. Las variables del fin de la cura.-EOL.BsAs. 1995